精選書摘

本文為《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》卷一《雪的重述.萌》導讀,經國家人權博物館、春山出版授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯所改寫添加。

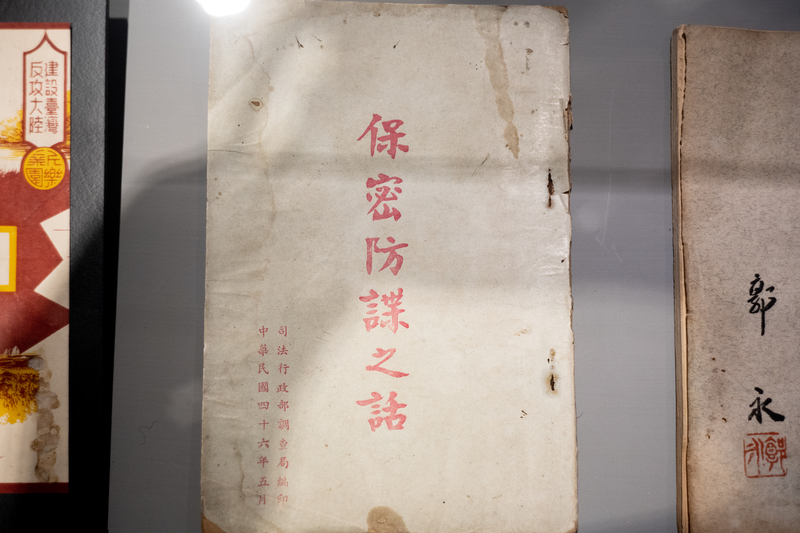

《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》為國家人權博物館與春山合作出版選集,一共有五卷。主編胡淑雯與童偉格,在超過兩百本書籍中,精選47篇作品,43位作者,近90萬字的規模。散文選以各族群截然不同的視角切入白色恐怖歷史的肌理,區分為繫獄作家、青春、地下黨、女人、身體、特務、島等七大主題。在這個人性劇場中,觀者將找到自己的位置與啟示,同時也找到與這些歷史的聯繫,以人性的方式。

本卷「雪的重述」主題為陳列、楊逵、葉石濤、柏楊4位曾繫獄的作家,在出獄隔年、6年甚至幾十年後留下的記述文字,他們繫獄的時間橫跨1950、1960與1970年代,整體濃縮了白色恐怖不同階段所發生的事。主題「萌」從陳政子到莫那能,橫跨鹿窟案、鄒族案、四六事件、戒嚴時代到原住民族處境,呈現十幾歲少年少女因時代的牢,要付出的青春代價。這些令人驚怖、畏懼、迴避的故事,是這塊土地上曾經擁有的真實人性。

對某些人來說,人生的第一場戰役始自童年,其後的日子,只是在戰爭的遺緒裡艱難地安頓自己。這些人也許是孤兒、赤貧者、障礙者,也許是同性戀、或等待變性的人。然而有時,你只要是一個原住民就夠了,戰爭會不請自來,隨電視攻進來,隨招工的漢人攻進來,隨那個叫作「國家」的東西攻進來。假如妳成長於冷暗汙濁的1950年代,政治會提著死亡的枯骨而來,將青春覆蓋。

228之後,山上來了一些陌生人,他們的皮膚比較白,一看就是外地人,而山上的人接納了他們。這是「鹿窟事件」的序幕,也是一個小女孩的視角。女孩名叫陳政子。陌生人是1949年上山的,當時她9歲。1952年底抓人的時候,她12歲。陌生人是親戚帶上來的,陳政子的爸爸是村長,哥哥跟他們成了同夥,姊姊則跟其中一位「上級」談戀愛,陳政子會幫他們跑腿、傳訊息,也喜歡他們的思想與言談。

除了不可思議的堅忍,還有不可思議的機智。更早之前,她發現山裡冒出「新的」陌生人,「有種說不出來、怪怪的感覺⋯⋯」她跑去通報,卻還記得提醒自己別走山路,以免留下足跡、反成線索,冒險溯溪而去,萬般驚險中狼狽抵達隱遁的草寮。事後,她沒向同齡的玩伴提起這件事,只怕人多嘴雜。在忍受刑打的過程中,她以這般的聰敏回答種種不能回答的問題(為了不說話,她說了許多許多的話),當被捕的地下黨人帶著一臉的血腫出面替她求情,她擺出無動於衷、不認識對方的表情,以免暴露彼此的關係。

可惜,陳政子不是神隱少女。她的堅忍、聰敏與冷靜,保護不了自己的父兄。她的父親陳啟旺,哥哥陳田其,在遭受酷刑之後,雙雙被判死刑,於1955年槍決。

槍決的公告張貼於台北車站,是擔任三輪車夫的親友通報的。陳政子跟祖母與姊姊趕到台北,見到一方洋灰(水泥)打造的水池,裡面乾乾的沒有蓄水,也沒有福馬林,管理員扯著兩把鉤子,將屍體翻來翻去供人指認。陳政子記得那一幕,她感到的不是心痛,而是恐懼與陌生。直到父親與哥哥的遺體,從那堆「屍林」裡拖曳而出,確認了身分,她才真切無疑地感到「父兄已不在人間」的悲愴。

收屍那一年,少女15歲。她記得,在59年後的2014年,少女74歲的時候,她依舊記得:父兄的遺體只穿了內褲。

外面來的陌生人改變了鹿窟,也改變了阿里山的樂野部落。在伐伊絲.牟固那那筆下,地下黨的故事沿著嗅覺展開。「山裡空氣的內容是那麼豐富」,所有的香味都那麼美,聞起來那麼幸福,然而一天,山林中瀰漫著一股「令人作嘔的腐臭味」,再隔一段時間,變成了香味。對當時年僅8歲的伐伊絲來說,這樣一股循環往復於臭與香之間的氣味,預示著某種將臨的「未來」。啊,部落裡竟然有醬油工廠。那正是「上一個國家走了以後,又來了一個新的所謂國家」期間。比較奇怪的是,布杜(漢人)不在白天而在夜裡工作,而大人叮嚀小孩,絕對不可以跟外面的人說。

醬油之後,來了電燈。大人小孩齊聚夜間操場,驚天動地目睹了神奇的一刻。突然,一道從沒見過的、強大的聖光,打在上空,所有人大聲驚呼,不敢眨眼。然而這還沒完。接下來,他們聽見了以前沒聽過的機器聲,目光追隨那道移動的光束,看著它愈逼愈近:啊,吉普車!伐伊絲以兒童之眼,將地下黨的來去化為神祕的傳說,龐大、細膩,蓄滿了感官的衝擊。

吉普車之後,猝不及防地,啪,黑夜變成白天。眾人反應不及,沉默的驚愕中聽見有人大喊,「啊,電!」光明乍現之後,族人拍手歡呼,「連晚上都可以抓頭蝨了。」只是,瞬息的「光明」之後,接續的,卻是又長又深的黑暗。「布杜和布杜之間到底怎麼了?」「族人又是為了什麼惹了什麼事?」白色恐怖之後,這些得不到答案的問題就地熄滅,伐伊絲迎來了一個禁說母語、連族語童謠都不可以唱的,「反共(攻)大陸的童年」。

地下黨潛入鹿窟的1949年,台北發生了「四六事件」,張光直被捕入獄,因為他「涉有匪嫌」。當時他18歲,正在建中讀高三。在《蕃薯人的故事》這本精簡的回憶錄中,老年的張光直不寫學術的輝煌,不寫知識的奮鬥,不寫漂亮的功業。這位考古人類學大家、中研院院士,選擇留給後世的回憶,是他在獄中的經歷,那段患難與共的、貴重的青春。

那個18歲的少年牢牢記住了入獄初期,極端的身體經驗:不知日夜的矇眼訊問。20多人關在10個榻榻米的房間,由兩三個執槍的士兵看守,一天只吃一個饅頭,唯大小便才准解開矇眼毛巾。由看守扶出去接受訊問,問完再扶回囚房。那段時間到底有多長?也許一星期,也許一個月。矇住的雙眼不知日月,完全失去了時間感。

第一次移監後,他染上了抽菸的習慣。幾個同房的年輕人將家屬送的點心盒留下,湊幾張硬紙板,做了一套紙麻將,打了兩三天,有人抗議這樣太腐化了,於是收心不玩了,把東西送給看守。再一次移監後,他認識了性病。聽一個染了梅毒的先生宣傳「不染梅毒」的辦法,說的其實是「妓女、乳房、下體」這些「下流」的故事。聽上海人講嫖妓之事,整間房聽得津津有味,忍不住了就躲到被子底下「打手筒」,或者請旁邊的代勞。就連他自己,也幫人弄過幾次。張光直以明朗的筆調,寫來全是平常心,帶著自然而然的互助溫馨。

在獄中,張光直輾轉同房的對象包括:四六事件的台大與師院學生,困厄中病懨懨的山東流亡學生,以及金門來的俘虜。俘虜問學生們犯了什麼罪,他們說,「匪嫌」。學生反問俘虜們犯的又是什麼罪──啊,不是匪嫌,根本就是共軍吶。古寧頭一役,自金門擄來的解放軍。俘虜們帶傷團聚在獄中,就地檢討戰敗的教訓,認真說起來,也算劫後餘生的幸運兒。

張光直的筆法淡淡靜靜,是一種過來人的灑脫。那少年的開朗在抵抗遺忘的同時,也抵抗著將苦難戲劇化的耽溺與自憐,彷彿沒什麼了不起,而這恰恰是最了不起的地方。見怪不怪,是人類學家的特質吧。而這樣一種見怪不怪的氣度,似乎也是許多政治犯書寫的特點,他們被拋擲到陌生之地,遇見陌生的人,觀察陌生的事物,經驗著陌生的暴力,發明了陌生的生存之道。比如鄭新民:17歲被捕的他,將自己的年紀折成9歲半,以孩童的撒嬌耍賴,就地將火燒島的日子活成一座「青春部落」。

9歲半的小孩可以犯錯,可以將年長的獄友當成爸爸,趴在他們的膝上聽故事,彌補自己失去的父兄之愛。他要當一個沒有腦袋、沒有思想的思想犯。鄭新民寫綠島的美、綠島的海,寫不負責任的怠工、偷閒,與難友站在同一條海溝裡,對著太平洋打手槍。一邊說自己很陽剛、討厭娘娘腔、也排斥同性戀,一邊深情厚寫一位「娘娘腔」難友的點點滴滴,寫得有滋有味,活色生香,細數他的幾個愛人與幾度別離。出獄後,兩人持續保有密切的友誼,幾度幫對方介紹工作,寫字送他,還說,有一陣「可能我剛結婚,很忽略了他的存在」。

鄭新民寫「火燒島之友與愛」,寫得有憐也有愛。在青春正茂的年紀,遇見足以影響一生的朋友,在島嶼的孤絕中,在戰後失學的動盪裡,意外獲得讀書的機會。於是綠島,這人為設計的地獄,竟然弔詭地,成為美麗、滋潤、成長的沃土,一個值得懷念的地方。因為那裡有人,值得敬愛的人。因為那裡的時光,是與難友共度的時光。

鄭新民出獄那年,1955,陳政子的父兄被槍決了。前一年,1954,阿里山的鄒族領袖高一生被槍決,伐伊絲的堂兄、與高一生同案的武德義,被判處無期徒刑。就在這段時間,花蓮有個早熟而易感的少年,正在讀初中,他是後來的詩人楊牧。

「校徽是中學的特色,但那不幸正是一個統治者在想盡辦法戕除特色的時代⋯⋯。全台灣的學校,只要是戰前創立的,都只能以所謂光復節那一天做為共同校慶日,而『光復』以前的歷史必須以空白視之,不存在。那時又有共同校訓的說法,乃是四個似通非通的字『親愛精誠』,懸遍南北各級學校的大門,不知所云。」楊牧寫下的,正是伐伊絲所謂「反共大陸」的童年。

彼時,高中生的制帽改款為軍帽,「藉此徹底摒棄日本殖民者的流毒」,帽沿上的校徽,「忽然改成青裏泛白的國民黨黨徽,」那些大哥哥們戴得不情願,有機會就脫下來,並且,「輕易不向那些(外省)老師打招呼。」遇見自己人,他們會從嘴裡發出一串聲響,相互問候。聽說,那暗號般的密語是從日本話來的。

為什麼要用日本話呢?少年在老師文雅的面容,和艱澀的口音裡,「體會一種莫大的悲傷,一種困擾的迷惑的情緒」,「其實我知道他不是真正不懂『為甚麼』,他是有答案的,只不過他不喜歡那個答案罷了︱不喜歡那答案,遂拒絕認知它,偽裝成一種無知困惑的表情,強調他的悲劇意識⋯⋯」老師們發覺這地方不像神州,簡直就是異國,於是他們用自己的喜好,自己的習慣,自己的特權,將這裡矯正成他們的地方。

少年記得禁說台語那一日,高中生的行列裡起了一陣騷動,一位音樂老師離場抗議,老榕樹靜靜沒有表情,旁邊幾叢鐵樹卻像是有點生氣了。古舊的整齊屋舍,晨光中自有傲氣,青山後依稀凜然的,是包括奇萊山在內的,永恆的嶺嶂。那些永恆的山「遠遠俯視我們站在廣場上聽一個口音怪異的人侮辱我們的母語,⋯⋯我注視他,看見他頭顱後才升起不久的國旗是多麼鮮潔,卻有一種災難的感覺」。 少年細數著每一座山的名字,感覺所有的山「齊將眼神轉投我們身上,多情有力的,投在我身上,然而悲哀和痛苦終將開始,永生不得安寧」。

在時間的邊陲,少年曾經目睹了另一個受辱的場景,那一次,受辱的是一位布農族同學。「無法想像當初主管戶籍登記的人為什麼那麼惡作劇,不但要他們放棄布農名字,而且非分配他們一個『巫』字不可!」姓巫本無不好,卻因為他是布農族,就難免受嘲弄。有時是老師帶的頭,全班笑成一團,少年回頭看他,見他眼珠閃閃發亮,也許是淚光,也可能只是憤怒,只見他「上身挺直,在等著笑浪消退,我知道那幾秒鐘正是他們好幾百年委屈羞辱的縮影,(他)在代表他的族人堅毅地撐持啊!」

莫那能知道這是什麼。那是身為「番仔」的屈辱。貧窮的屈辱。再怎麼努力,貧窮與屈辱也不會離開的,精神與肉體的雙重困頓。所以他開始問為什麼,他必須問為什麼,而且,他必須投入政治,尋求改變。

在莫那能生動的口述中,我們遍歷了目不暇給的、綿密的傷害。漢人是災難,文明挾帶的金錢邏輯更是災難,他們像一場戰爭攻進部落,製造了無數重傷的工人與失蹤的雛妓,包括莫那能自身,與他的妹妹。相較之下,在殯儀館清洗、修補屍體,反而是最平靜簡單,有勞動就有所得的、像樣的工作。那時,莫那能不過19歲而已,距離他第一次下山打工,已經4年。有一段時間,他白天當捆工,晚上兼差當牛郎,並且──他輕盈地透露了這個「大祕密中的小祕密」──被面試的女主考官劃歸為「粗暴型」。

幽默不是痛苦的對反,而是痛苦的產物。有一次,莫那能在工寮旁的河道中,發現了一具自殺者的屍體,警察委託他尋找遺失的斷肢,承諾了兩百塊的獎金,但是他們食言了,貨到了卻不給錢,於是他將斷肢放在桌上,叫他們看。那一刻,他們被嚇壞了,而這是莫那能第一次,下山後第一次感到勝利。在疲倦無盡、恥辱無盡、然而一無所獲的都市流浪裡,警察嚇破膽的神態,令少年莫那能「發出下山謀生以來,第一次勝利的微笑」。那重獲尊嚴的甘美,讓他連錢都不想要了。──這一刻,我們彷彿可以目睹一位青年詩人的誕生。正如同少年楊牧,在親歷了「母語的屈辱」過後,萌發的異樣。那異樣通向創造。

一個飄著小雨的下午,楊牧親眼目睹了一位高中生哥哥,被老師刮耳光的過程。老師指控那個哥哥講了日本話,憤恨地痛罵,「無恥亡國奴!」但,他說的並不是日本話。然而,就算證明了講的是台灣話,依舊是無恥亡國奴。「台語、日語,都一樣,全是些無恥亡國奴!」老師轉身,甩開這是非不明的場景,挪動他短短的雙腿,走進教室,將學生們丟在走廊。

「一直到這件事發生以後,我不得不更加敏感,更加冷靜地看人。」少年楊牧發現,「藝術之力非僅來自大自然之美,非僅來自時間和空間交替的撞擊,⋯⋯還來自我已領悟了人世間一些可觸摸,可排斥,可鄙夷,可碰擊的現實,一些橫逆,衝突。」於是,少年看見了自己。而這樣的「看見」,跟習以為常的那種不經意的看,產生了根本的差異。他開始寫作。「在那深受騷擾困頓的年代,一深深寂寞的夜晚,⋯⋯潦草地書寫著一些什麼,⋯⋯向未知探索,以文字捕捉那疼痛的感覺,⋯⋯尋覓那勢必就要屬於我的,本來就注定屬於我的,應該屬於我的一些東西。」

他自覺那過程便是創造。並且,再一次,自「靈魂幽玄處」聽見那訊息,「準確不移的是愛,同情,美,反抗,詩。」

讓我們再回到陳政子。

陳政子不寫詩。她甚至沒有將國小讀完。事件後,校園裡浸滿了誹謗與流言,不知哪個人,竟還編了一首歌,嘲笑她的父兄,且規定校園裡每個人都要會唱,就連校外的成人識字班,也在傳唱這首歌。刑求的暴力沒有摧毀她,但人際的暴力、同學的排擠,讓她感到無地自容。精神的痛苦,萌發輕生的念頭──在訪談中潦草帶過的一句話,隱藏了多少比刑求更重的刑?──直到她「終於放棄學業,得到解脫」。

下山當女工的日子,陳政子低調而敏感,不主動交朋友,也不喜歡人家問家裡的事。害怕別人看她的身分證,除非必要,一概說忘記帶、或遺失了。需要收信的時候,留的是常去商店的地址。有一次,定期向警局報到後天色已晚,有個警察要送她回家,一段路過後,愈想愈不甘心,脫下木屐拔腿狂奔,「總覺得好像不太單純,搞不好他想對我不利。」

陳政子害怕陌生人,尤其陌生的男人。有一回下班,男同事提議共用一把傘,一起離開辦公室,陳政子嚇到用計脫逃,隔天辭職。陳政子拒絕戀愛,從不奢望交什麼男朋友,一旦交往就難免要溝通彼此的家庭狀況,只會帶來痛苦與失望。20歲那年,親戚介紹了對象,她抗拒著,但,「考量到他是外省籍,我擔心如果我不嫁給他,我們家會不會有什麼麻煩?」

以上種種,陳政子說,全都是鹿窟事件帶來的後遺症。豈止是家破人亡。

結婚的時候,陳政子穿的是黑色。她說,「這是我生平第一次能夠挑選自己想要的東西,所以我堅持到底。」恍惚間,我彷彿再度看見那個收屍的少女,剛滿15歲,就已經老了。而那身黑色的婚紗,是她為自己寫的一首,黑色的詩。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。