精選書摘

本文為台灣大學人類學博物館館長林開世替《國家的視角:改善人類處境的計畫為何失敗》所撰寫的導讀,經麥田出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

為何菁英與執政者原本立意良好的烏托邦發展計畫,往往以災難收尾?為何中央政府由上而下的介入,總是不能成功改造「地方」而屢遭挫敗?什麼樣的政治體制與意識形態,可能會養成「政治巨嬰」並致使人靈魂蒼白失能?

《反穀》、《人類學家的無政府主義觀察》作者、耶魯大學史德林政治學教授、人類學教授與農業研究計畫主任詹姆斯.斯科特(James Scott),在1998年首次出版的《國家的視角》中,重新審思「國家」與「地方/人民」的關係。藉由放眼全球與歷史的宏觀視野,加上細膩的田野與文獻資料,斯科特勾勒出國家每每嘗試介入、理解並控制社會的手法,更進一步解釋為何歷史上那些意圖良善、美好且宏大的「國家計畫」,卻往往以失敗告終。

對熟悉詹姆斯.斯科特(James C. Scott)研究的人,應該會對這本1998年《國家的視角:改善人類處境的計畫為何失敗》的出現感到訝異。在此之前,斯科特一直是以描繪東南亞農民道德世界的圖像以及社會革命出名,一系列有關越南農民的道德經濟,以及馬來農民如何抗拒國家與資本主義的著作,奠定了他在學術上的地位,更開啟了社會科學界關於霸權與抵抗的理論對話。他提出的「隱藏的文本」(hidden transcript)、日常生活的抵抗形式(everyday forms of resistance)等概念也已經成為學界人士琅琅上口的詞句。

這本書卻是反其道而行,從在地農民視角的另一邊,考察現代國家如何由上而下俯視它所要打造的對象,並透過對外在、巨大的現代性計畫的分析,解釋為何許多國家的宏圖大業卻最終成為悲劇性的災難。然而,有趣的是,這本原本是自己謙遜地稱為「求知路上的岔路」的作品,卻意外地在出版後,立刻受到各方的重視推崇,成為社會科學的當代經典。

這本書處理的議題其實並非原創,對於現代化與國家的批判性作品,早已是汗牛充棟,但很少有人能夠像斯科特掌握如此寬闊的視野,將政治意識形態、農業耕作模式、區域都市計畫、現代主義建築、度量衡標準化、土地測量與產權等等議題全都成功地納入一個理論的框架中,並講述了一個令人動容的政治寓言。

斯科特運用一個核心的分析概念來連貫全書的討論:可辨識性(legibility),指的是國家為了方便其統治,所持續發展的一種能力,要將它所要統治的人口、地理、資源固定下來,並用各種技術、手段將這些東西再現為可以辨識出來的各種標準、數字、圖像。所以可辨識性的運作也會帶來標準化(standardization)與精簡化(simplification),讓控管與記錄愈趨可能。

本書的第一部分,斯科特首先鋪陳國家統治與可辨識性的緊密關係,指出在前現代社會國家對其統治下的人、地、物其實是相當陌生。然而租稅要收、戰爭要打,這時的國家為了生存必須發展各種千奇百怪的招數來估計臆測其統治對象的規模、大小、尺寸,而標準化與可辨識度就是各個政權想要達成這個目的的重要手段。經過長期的經驗與累積,許多國家也透過各種舉措,逐漸能突破地方豪強的控制,避開中間尋租階層的干擾,達到更能蒐集與分配各種訊息、財貨與資源的效果。這種中央集權化的現象,是一段相對來說比較普遍性的過程,不論在現代或前現代國家都可以觀察到,包括像中國秦漢帝國想要推動的「車同軌、書同文」或者「編戶齊民」等工作,到法國大革命後,法國政府實施的度量衡統一制度,都可以視為是追求進一步可辨識性的過程。

然而,斯科特想要強調的是在全書的第二與第三部分處理的另一種類型的可辨識性計畫,那種擁抱高度現代主義(high-modernism)的國家所發動的各種龐大、雄偉、臃腫的改革規畫,從城市計畫、政黨政策、農業發展、科學林業,到人口遷移,一群打著「理性」、「進步」旗幟的國家代理人,一再推出各類措施,將國民的社會生活與國土的自然環境納入一套套簡單標準的程序、可以清楚地被辨識出來,並進行操弄與控制。

雖然這些可辨識性的措施與傳統國家的打造有高度的連續性,但是斯科特特別強調現代國家的社會工程計畫之所以如此危險,是因為它一旦與其他四個因素結合,就容易導致全面性、大規模的災難後果(見本書導論一章)。這四個因素分別為:

- 行政領域的擴張:將自然與社會秩序納入一套簡單化約的程序,具有照顧、保護同時監控與排除的功能。

- 「高度現代主義的意識形態」:一種對理性與科學抱持樂觀自信,視征服自然環境與消滅貧窮落後為進步繁榮必經的手段。

- 威權主義的國家:一個有能力也有意願動用強制力量來執行高度現代主義那種烏托邦願景的政權。

- 一個沒有能力反抗威權體制的市民社會:特別是在戰爭、革命、自然災難、經濟蕭條時期,以及軍隊與監控鎮壓體制過分膨脹的狀態,都會導致市民社會的弱化。

這裡我們可以看到斯科特在此並不是對所有國家發動的可辨識性計畫都抱持否定的態度。他同意國家能力的增強其實也有正面的功效,讓姓名、度量衡、戶籍、地籍、產權清楚確定,往往是經濟發展、災難救濟、公共衛生得以推動的條件。他反對的是那種沒有節制、沒有制衡的政治體制以及傲慢樂觀的現代主義價值觀。然而,什麼才是好的可辨識性的計畫?怎樣才會構成好的政治過程?這樣的難題,斯科特留到第四部分結論來提出一些對我來說還是相當鬆散、試探性的看法。

結論部分,斯科特主張一個國家如果要能真的照顧與容納其國民,必須要放棄那種想要全面性理解人民生活世界的欲望,改採取一種中庸的態度,信任它的公民具有解決各種新的複雜、多面問題的能力,並且願意賦權給他們來增強這種可能。這種鬆綁、尊重人們實踐力的做法,才能讓國家更有效地增進繁榮、面對災難,並且減緩階級對立、促進社會平等。

斯科特的這些主張呼應了他在本書中不斷強調的實踐式知識(practical knowledge)的重要,這種在地、無常規可循、又充滿不確定性的知識型式,是任何有效的政治治理不可或缺的部分,它們與國家的巨觀性知識不必然對立,但在高度現代主義的眼光中卻往往被視為是進步的障礙,是需要被克服與收編的對象。然而,也正是國家的僵化意識形態,引導出來的那種想要將複雜、難以確定的實際過程,透過標準化、簡單化來達到全面控制的強烈欲望,造成社會無法正常運作、生產勞動停滯,讓應該受益的人反受其害。

這本已經出版超過20年的經典,歷經全球化與國際政治與經濟體制的重組與轉換,至今地位仍然屹立不搖,但它也受到來自不同學科與不同政治立場的批評與質疑,在此無法一一列舉回顧,只能選擇我認為最重要的幾點來討論。

首先最為明顯的一點就是這本書的關注點局限在國家的視野,幾乎沒有對非國家的勢力進行探討與批判,特別是跨國企業與全球性組織所推動的各種同質化、標準化、可辨識性的計畫,以及透過外包與救助方式,取代各種國家功能的NGO組織等。

這一點斯科特自己在本書導論就已經注意到,他所關注的國家權力形式,來到新自由主義瀰漫的世界,其實已經被資本主義所制約與挑戰,喪失過去那種主導一切的能力。然而,他還是認為在本書中對國家的這種可辨識性計畫的分析與批判,同樣可以延伸到對全球資本主義的質疑,只是企業與國際組織在發動這些計畫時需要付出的代價更高,遭受的抗拒也會更明顯。斯科特這個回答固然沒錯,但也同時間接地承認這本書的觀點的不足,資本與國家之間的相互支持與相互牽制的議題,跨國的金融與經濟發展組織的運作邏輯,的確值得更進一步的探究。

本書的第二個問題就是國家這個概念被過分的物化與單一化。在現實世界中,國家從來就不是一個統一的整體,它有不同的部門、不同的層次,各自有其運作的場域與規矩,時常發生矛盾、衝突,內部之間更常常難以協調合作。但是在這本書中,國家卻往往用單一理性的格局在執行建構它的行政秩序,也忽視實際運作時國家前後的不一致,其結果往往誇大國家的能力,低估人民可以操弄與利用的空間。

這個批評,斯科特自己應該也願意接受到一個程度。然而,問題往往沒有如此簡單。我們雖然可以輕易地指出在地實踐的複雜與不確定性,以及每一回與國家的遭逢具有的特殊性;但是在宏觀的層面,我們卻看到以國家為單位,在國際政經的關係中,各種標準化、一致化的趨勢,在財產權、會計制度、統計分類、貨幣匯率、金融體系等等場域持續地擴張與轉化。

這些原來是歐美資本主義國家所發展出來的在地性特殊制度,卻搖身一變,以一種普遍性與文明性的裝扮,強勢地作為全球各地政治與文化上的霸權實踐。所以所謂的地方實踐或抵抗,其實也難以避免必須在符合國際制定的法律規章與市場運作的商品邏輯下,才有運作的空間,就像當代的地方文化復振與認同,只有在符合國家的族群分類範疇或者具有市場價值,才容易有被看見與發展的可能。換句話說,這個問題的複雜性已經超出國家/地方,以及理論/實踐這種二元框架可以處理,如何克服這種簡單的二元思維正是這本書所引發出來的議題。

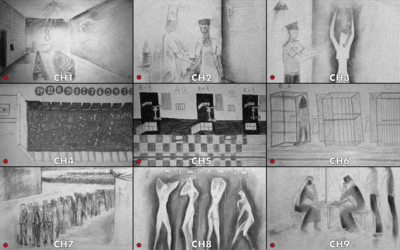

我關注的第三個批評,和前面一個批評有密切的相關,也就是什麼是「國家的視野」?本書原本一個令人激賞的洞識,就是將有關國家權力的討論從制度、暴力的層面提升到視覺體制(scopic regimes),讓我們意識到支撐現代性意識形態的美感經驗,以及權力運作的幽暗面。國家權力的運作牽涉到國家如何觀看?如何被觀看?以及我們如何被訓練成採用國家的角度來看待什麼是、什麼不是秩序?這點正呼應了同時期但稍早的另一本人文社會科學的經典:傅柯(Michel Foucault)的《規訓與懲罰》(Discipline and Punishment)中的論述。

然而相對於傅柯那種發散、無所不在的觀看與被觀看,這本書的國家視角卻顯得單純與統一,欠缺對視覺經驗那種放蕩性質(promiscuous)的敏感。在現實世界中,從來就不存在一個單一清晰可見的國家。不只是被國家統治監看的人會有不同的視角回眸;連國家的代理人或執行者也是在不同的位置以不同的角度在觀看與被觀看。這些複雜的視覺觀點對國家的計畫會被如何對待與執行有重要的影響,要討論國家如何運作無法避而不談。

在國家邊緣與外面的人看到的國家,跟在都市監控系統內的人,所體驗到的國家截然不同。一般人不會看到國家,只會遭遇國家的代理人、官僚體制。所以,不同的階級、社群與區域的人,會對國家有不同的認識與感受。而政府的各級代理人或不同階層的官僚,與國家政策制定者或都市計劃者,所看到的國家當然差別很大。因此,要理解國家的計畫如何成功?如何失敗?為何會有意想不到的效果?不能只依賴斯科特在本書中採取的那種外在的與歷史的觀點,而是要進入交會混雜的視覺體制中,才更能接近國家的實踐知識。

斯科特作為一位著名的具有無政府主義傾向的學者,在這本書中是以「國家對抗社會」(state against society)的觀點在鋪陳整體的論證。但是不像古典的無政府主義者,他對國家的態度卻是相對的溫和,沒有否定國家存在的益處與功能。然而這樣的立場也逼使他不自在地要去回答,如果那些打著科學與理性口號的國家計畫,忽略了實踐式知識,並不是真的符合科學與理性,那正確的科學應用應該是什麼面貌?

弔詭的是,無論你如何回答這個問題,都會牽扯出他在本書中所批評的那種現代主義的意識形態,以及具有威權主義傾向的價值觀,讓他尷尬地面對「梅蒂斯」知識的反撲。然而,正是這個問題所具有的這種創造性的緊張關係,會吸引我們一次又一次地回到那些與國家遭遇的現場,去認識人的愚勇與野心,以及人的堅韌與創意,讓閱讀本書成為一道扣人心弦的體驗。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。