精選書摘

本文為《海島核事:反核運動、能源選擇,與一場尚未結束的告別》部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文章標題與內文小標經《報導者》編輯所改寫。

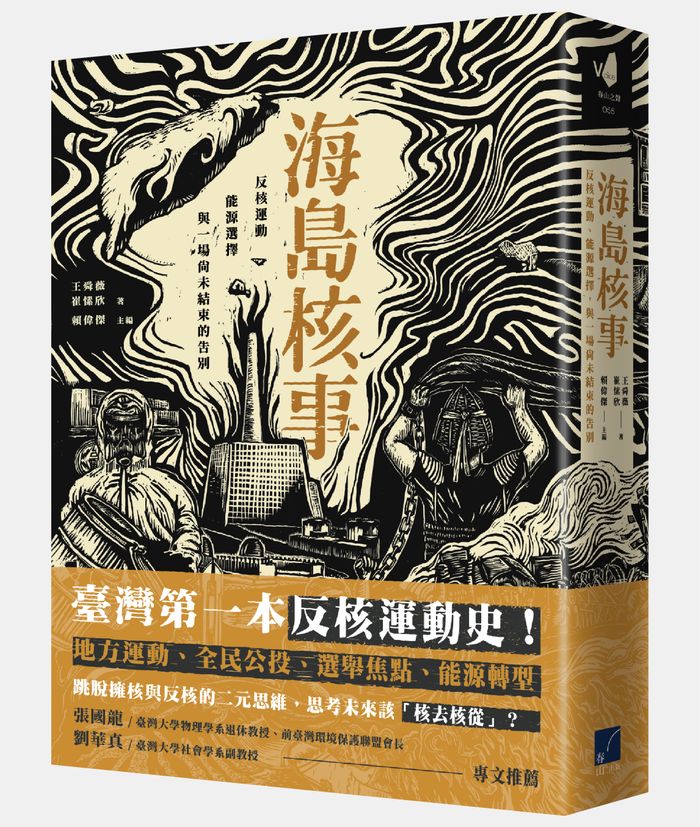

《海島核事》是目前最完整的台灣反核運動史,記錄台灣發展核能的來龍去脈,以及或隱或現存在於運動中的故事,並思考如何落實非核家園,又該「核去核從」。

台灣政府在威權時代將核電廠視為「重大建設」,並利用其高度專業化與機密化的特性順利建廠,陸續建成1978年開始運轉的核一廠(坐落新北市石門)、1982年的核二廠(坐落新北市萬里)、1984年的核三廠(坐落屏東縣恆春),以及1999年動工、現已封存的核四廠(坐落新北市貢寮)。然而幾起國際重大核安事件喚起人們對核能的疑慮,包括1979年三哩島核電廠部分爐心熔毀,1986年車諾比核電廠核子反應爐爆炸事故,2011年日本福島核災。

1980年代解嚴前後,政治暗潮洶湧,社運風起雲湧。黨外運動與社會運動都在醞釀破口,在各種議題上互相連結助陣,反核運動就是其一。地方民眾的組織動員力道相當強勁,尤其是核電廠與核廢場設址的北海岸、恆春、東北角與蘭嶼,展現反核意志,其中核四預定地貢寮,不僅發動全台第一起擁核立委罷免案,也舉辦全台第一場反核公投。環保團體中多位學者以專業揭露核能問題,除了向各層級的政治人物遊說,也將資訊帶到地方,議會及草根都動了起來。

2018年年底,運轉屆40年的核一廠兩部機組,正式進入除役作業,但相較於一般電廠,核電廠除役至少需耗時25年。而目前台灣仍未為高階核廢料選址立法,未來去處尚未有著落。反核運動走過40年,核電廠也運轉40年開始除役,但一場漫長的告別儀式才要開始⋯⋯

禮拜五耶穌去世,夜晚降臨,之後信徒在充滿不確定與折磨的禮拜六中,等待救世主彌賽亞在星期日到來。 這未知的星期六,這沒有保證的等待,就是我們的歷史。這星期六,是一種既包含絕望,又充滿希望的機制。

江櫻梅感到微微觸動,拿起筆為這個句子畫下底線,還特別在這一頁貼上螢光綠的標籤。對她而言,公投結果是一回事,但核電廠除役,就像是處在漫長的星期六當中,對遙不可及的星期天,懷抱著微小希望。

那麼,這個漫長、未知的星期六該如何度過?這是史坦納的提問,也是江櫻梅的焦慮。

為何需要這麼久?除役是開發行為,要先通過環評才能執行,且審查過程涉及地質、大氣、風向、工程、材料、輻射等各種專業以及法律程序,拆除廠房也必須非常謹慎,以免輻射外洩。

當世界第一批核電廠於1950年代在歐洲、蘇聯開始運轉時,當時的科學家並非不知道發電將連帶產生大批具高放射性的廢棄燃料棒。他們相信,等到40年後電廠除役的那一天,核廢料處置就有解了,朝向「再生利用」的目標,將核廢料提煉為可再利用的核燃料,或者炸開堅硬的岩石,往地底下深達400公尺挖隧道,深層掩埋高階核廢料,祈禱往後數十萬年無人聞問。

除役並非結束,而是更多難題的開始──開始面對科技樂觀主義所製造的廢棄物、開始迎接核子時代倒數。這個倒數是10萬年,遠遠超過人類可以掌控的歷史尺度,要如何判斷處置成功與否?台灣缺乏除役經驗和技術,如何建立工程技術和規範,也是一大挑戰,然而在環保團體、甚至台電內部人員的專業經驗均有限的狀況下,只能朝著沒有盡頭的終點緩慢前行。

「但我們的生活仍要繼續。我們是生命的客人,要繼續奮鬥,試著一點點改善身邊的事物,試著做得更好。人類會等到星期日的來臨嗎?我們對此表示懷疑。」 ──喬治.史坦納,《漫長的星期六:斯坦納談話錄》

江櫻梅繼續讀著史坦納的文字,懸置的時間感容易使人悲觀,但她明白自己沒有停滯的理由。從金山高中退休後,她繼續透過演講、推廣閱讀、參與會議、發表文章來實踐反核,一邊祈禱離家不遠的兩座老舊核電廠安全下莊。

COVID-19疫情後無法辦大型活動,乾脆在家鄉策劃自己的遊行。

2021年3月11日,江櫻梅跟住在三芝的反核夥伴何萱約定,各自從住家走往核一廠會合,紀念福島核災10週年。從金山崙仔頂出發,她特別注意沿途經過的每一座橋梁。

下午1點47分,會合的兩人在核一廠門口默哀,然後步行到海邊,朗讀各自挑選的文學作品。江櫻梅面向山,朗讀詩人吳晟的詩作〈他還年輕〉,何萱面向海,朗誦吳明益的散文集《家離水邊那麼近》中的段落。以身軀銘記家鄉的輪廓,以步行測度家鄉的紋理,借文學表達對山林、海洋和土地的愛與感謝。步行與文學都是「無用」之物,卻擔負維繫希望的大用。江櫻梅說:

「在我有生之年,都不可能走到核電廠完全除役的那一步。現在最擔憂的,就是不知道如何傳承反核經驗給年輕人,讓下一個世代見證與監督後續的除役工作。」

即使無垠的核廢料令人絕望,在漫長的星期六中,仍要繼續等待希望的到來。

要除役的不只是電廠,還有社會與人心,且過程同樣困難。

「這些也都是需要被『除役』的觀念,」郭慶霖說。由核電廠除役延伸,他自創「社會除役」一詞,試圖表達核電造成的無形壓抑,更為隱晦複雜。「就像是台灣歷經殖民與威權統治,太多族群和政治上的矛盾與傷痕,需要對話平復,不只是停掉核電廠而已。公投雖然是人民權利,但絕對不是最好的解決方案。」

他透露出身為創作者的敏感,覺察「反核」的一詞多義:反對「邊陲必須為中心犧牲」的邏輯、反對經濟發展仰賴便宜電力、反對獨尊科學進步主義,又或者,把核電廠蓋在北海岸,就是從根本直接否定此間一切美麗風土,讓地方發展命繫於一個看不清的核電廠,阻斷了其他可能。近年台灣各地社區興起的「地方創生」郭慶霖也參與其中,但有所反省:「講地方創生其實還太早,沒有復育,也就沒有再生、創生。」

電廠除役不是終結,而是開始,還是郭慶霖解謎地方文史的線索來源。他發現北海岸在日治時期曾有台灣唯一的海岸線臺車輕便鐵路,往來基隆載送人與貨物,還發生過從基隆來金山表演的藝妓翻車死亡的軼事。鐵路中有一段遲未找到的隧道遺址,應該就在核二廠內,電廠除役會議上郭慶霖提出探勘需求,如同打開黑盒子,終於有機會在過往的禁區做田野調查。

還有好多想做的事情。「我在會議上要求每一個電廠除役都要有紀念碑,詳細記載台灣走向非核家園的過程與想法,社會太容易遺忘了。」不遺忘之餘仍要向前看,他串連綠色公民行動聯盟和金山的露營區業者,以群眾募資打造了國境最北的太陽能公民電廠,也熱切關心金山豐富的溫泉地熱,能否成為穩定有經濟效益的發電產業。

「沙灘養了我們家四代,有沙灘跟海水浴場,我才能養媽媽、養大孩子、孫子,沒有沙灘,我會沒有安全感。」她的反核意義之網中不能沒有沙灘。

「我有繁衍下一代,就要為他們的生存負責。資源都是跟祖先借來的,用太多,就是毀掉下一代的資源。」

公投結果暫時降低了核四啟用的可能性,讓她多了些餘裕收整和回顧,「公投之前我問先生,當初我們放下生意、放棄一天賺的錢去走街頭反核,試圖留給後代子孫乾淨的環境,還是繼續做生意賺錢,留錢給子孫,但不去反核讓核四運轉,哪一種才是對的?我先生想了一下說,還是要去走街頭。」

講到核廢料仍然搖頭。「放在原住民的地方,真的是欺人太甚,沒有地方願意接受。如果是好東西,為何要補償和回饋金?這是一個大謊言!」她又嘆了口氣:「台灣就這麼小,核廢料有哪裡可以去?台電還騙我們有其他地方可以放。日本、美國有可能拿回去嗎?如果台灣人都可以接受每個人公平分配核廢料,那就可以蓋核四沒問題。」

楊貴英想起1997年第一次、也是唯一一次去日本,就是為了去抗議三菱、日立公司輸出核電廠到台灣,緊湊的抗議行程中,哪裡也沒去玩,只記得去參拜了東京的明治神宮。「我跟神明祈願,日本要輸出核四的機器到台灣,請幫我們阻止機械到台灣不能用,讓核四無法蓋成。」她停頓了一下再說:「希望疫情緩和後可以再去日本,我要回去神社參拜還願⋯⋯」

核四若不啟用,廠區和土地怎麼處置?改作他用?或者拆廠?當初徵收土地的目的已消失,要返還地主還是另作公共使用,仍是爭議的問題。

至於地上物,包括核四廠和碼頭,是否要拆除,或者另闢用途,也必須要由台電先進行資產評估、賣掉有價值資產,由經濟部提出拆廠預算送立法院審查。

跟核四纏鬥了一輩子的吳文通怎麼想?「儲能對環境破壞少,也是未來再生能源的重要條件,加上核四廠區的輸配電線路已經齊備,我認為可以考慮改成儲能廠,比作火力和天然氣廠來得好。」

他還記得多年前,地質學者對貢寮地形的讚揚:「貢寮有世界級的海底生態、地質研究場域。有沒有機會乾脆把基隆的海洋大學搬到貢寮,讓400多公頃的核四廠區,變成專業的海洋養殖研究基地?這樣沒有工業汙染,能夠真正發揮台灣的特色。」

個性嚴謹的他,先說完大目標,才悠悠回想當初搬來貢寮的理由,「我不是在貢寮出生的,我是來這邊好好生活的,早期這邊海岸線真的很美,天然的景觀很好。結果搬來沒過幾年,就都因為核電廠變調了。」

問他會不會後悔?「有的時候也會覺得會後悔欸,我們還算幸運,真的看過太多人全心全意投入社會運動,最後卻下場潦倒。」這個不假思索的「後悔」說出口後,吳文通臉上閃過一抹惆悵,隨即又正色:「反核運動不是只有貢寮人付出,不是只屬於某些人。反核運動是全台灣人的。」

反核運動是一個全球故事,也是一個地方故事,在發展的競速中,提醒人們煞車停步思考,是否有他種生活方式的可能。40年,是核電廠在台灣運轉的時間,以自然的尺度而言,不過眨眼一瞬。一個漫長的告別儀式才正要開始。

沙灘上的生物又是如何看待核電廠呢?觀察是建立關係與連結的基礎,讓我們回到那片金色沙灘,轉換一下視角吧。在縮減而陷落的沙丘上,你可能會遇見死掉的河豚,寄居蟹剛剛脫下的殼,說不定會看到有人蹲在還未崩落的沙丘上,尋覓疏花佛甲草的細緻小黃花,或者瀕危植物海米,就像100多年前的博物學家,在鹽寮海灘上發現的,正開著如百年前一樣細緻的小黃花。

找不到也沒關係,常見的濱防風、海埔姜的淡紫色花朵會迎接你。寄居蟹在沙灘上留下淡淡的行跡,海水一來就收回。幸運的話,還能發現在空中翱翔的大冠鷲,不經意掉落的羽毛。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。