人在什麼情況下,應該有選擇死亡的權利?醫師協助病患終結生命,是否違反道德?通過安樂死法案,是對生命的褻瀆或尊重?

安樂死的辯論持續數十年,在世界上大部分的國家依然沒有結論。儘管醫療技術日漸進步,安寧緩和醫療在多數已開發國家也十分普及,有關安樂死的討論依然有增無減,近兩年相關法案在多國的熱議,更促使人們一遍遍自問:如何才算有尊嚴地死去?

根據2015年《經濟學人》(The Economist)針對15個歐美國家所做的民意調查,有13個國家過半數的民眾支持針對末期病患的安樂死合法化,其中包括英國、法國、西班牙、德國等安樂死尚屬非法的國家;另外亦有11個國家過半數的民眾,支持生理遭受極大痛苦的非末期病患,有合法提出安樂死要求的權利。

目前全世界只有荷蘭和比利時兩個國家,允許非末期病患合法選擇安樂死;瑞士法律則允許任何人在非出於自私意圖下,協助他人自殺,不論是否末期病患,對象亦包括外籍人士。

民眾對於安樂死的態度,顯然尚未反映在大多國家現有的法規上。今年2月,BBC播出一部英國商人賽門(Simon)因罹患運動神經元疾病,不願在身體行動受限下生活,於是遠赴瑞士接受安樂死的紀錄片,讓幾個月前剛剛被英國國會否決的安樂死法案,又在社會上引起廣泛討論。

「我很慶幸我人在比利時。」擁有英、比雙重國籍的彼得(Pieter),在得知自己罹患癌症末期,決定選擇安樂死時,忍不住這樣感嘆。「我沒辦法想像自己如果想選擇安樂死,還必須跑到另一個國家的情況。」

比利時是世界上安樂死法規最寬容的國家。2002年,比利時繼荷蘭之後,通過允許「承受生理或心理上無法忍受的痛苦,神智清醒,且結束生命的意願堅定」的成年人接受安樂死的法案。2014年,國會以「孩童應擁有與成人相同人權」為由,通過去除安樂死法案中末期病患年齡限制的修正案。首開全球先例的立法條文引起不少爭議,近日,一名17歲末期病人提出安樂死要求,並得到醫師團隊、監護人的同意,成為比利時第一位合法接受安樂死的未成年人,消息一出,立即引發全世界媒體的關注。

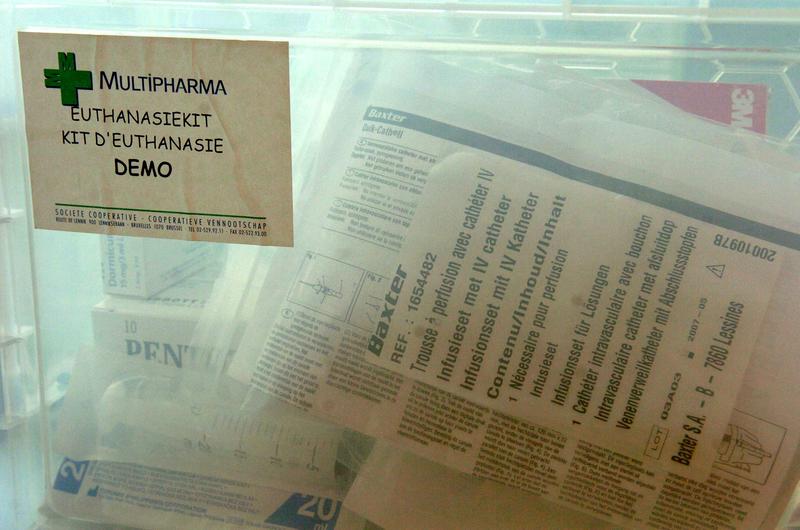

現行法規下,比利時的末期病患只要經過2名醫師的評估允許,便可於家庭醫師的協助下,在醫院或自家注射或口服過量麻醉藥劑,幾分鐘內進入睡眠以致死亡;非末期病患則須在2名醫師之外,多經過1名精神科醫師評估允許,並在1個月的緩衝期後仍不改求死意願,才能執行安樂死;擔心日後陷入昏迷,無法表達意願的民眾,可以在各地市政廳簽署5年內有效的安樂死聲明,讓醫師在評估病患昏迷狀態不可逆的時候,依據聲明執行安樂死。

這些在其他國家眼裡看來難以想像的法條,在立法通過後14年的比利時,都已經是再平凡不過的程序。比利時社會輿論對於安樂死普遍持開放態度,早在立法通過前的2001年,民調便顯示有75%的民眾支持安樂死;前述《經濟學人》2015年的民調中,比利時人對各種條件下的安樂死支持率,都是民調中所有國家最高。

於此同時,選擇安樂死走完人生最後一程的人也越來越多。

根據比利時安樂死管理評估聯邦委員會統計顯示,比利時接受安樂死的人數在近幾年快速上升。2008年之前,全國每年安樂死的人數皆不超過500人;到了2013年,一年總共有1,807人接受安樂死。此趨勢在相對開放的荷語區更是明顯,2007年,安樂死佔總死亡人數比例不過1.9%;2013年,比例已達到4.6%,甚至高過鄰近的荷蘭。

對於統計數字背後所代表的意義,各方學者有人表示肯定,也有人表示憂慮。

布魯塞爾自由大學(VUB)2015年的一篇分析報告指出,比利時接受安樂死人數的上升,與社會普遍重視個人自主價值,以及醫師對於安樂死接受度的提高、更願意尊重病人感受有關,並由此得出結論:在比利時,安樂死越來越普遍地被視為結束生命的一個正當選項。

「我完全支持比利時現行的安樂死法規,我所認識的周遭同事也都持相同看法。」在布魯塞爾執業的家庭醫師布洛卡特(Ophélie Broeckaert)說。2009年,即有90%的比利時醫師支持安樂死;在訪談研究中,許多醫師表示安樂死合法化有助於他們更透明、誠實地和病患討論病情,以及可能的治療方法。

另一方面,關於安樂死立法是否造成滑坡效應(slippery slope)、遭到濫用的疑慮也時有所聞。2012年,雙胞胎兄弟佛貝森(Marc and Eddy Verbessem)以即將失明,無法忍受見不到對方為理由通過了安樂死申請;2014年,原生理性別為女性的佛赫斯特(Nathan Verhelst),因變性手術成果不如預期,提出安樂死請求得到批准;2015年,年僅24歲的愛蜜莉(Emily)受重度憂鬱症所苦,亦得到醫師允許安樂死的綠燈。

上述案例雖然都有醫學診斷作為根據,病人也都合乎比利時安樂死法所規定的「承受無法忍受的痛苦」、「自主且一再地表達死亡意願」等條件,其挑戰一般倫理認知的程度,仍在其他許多國家引起一片譁然。

「荷蘭和比利時的法規准許還可以再活許多年的病人,以『心理疾病』、『厭倦生命』、『感到孤單』等理由接受安樂死,是很危險的。」荷蘭倫理學教授波爾(Theo Boer)說。他從2005年起擔任荷蘭安樂死審查委員會的一員,原本大力支持安樂死作為減少末期病人痛苦的選擇,卻在看到近年非末期病患安樂死案例急遽增加,審查委員會無力甚至無意阻擋臨床「過於寬容地」執行安樂死的情況之後,對安樂死的態度轉趨保守,並在2014年退出了審查委員會。

「安樂死的立法,本意是用在一些痛苦無法被緩解的特殊情況。現在安樂死卻逐漸『正常化』,被視為病人的當然權利,甚至是一種時髦的死亡方式。」波爾憂心地說。在這樣的社會氛圍下,獨居無依的老人和長年臥床的病人很容易迫於現實,「被自願」選擇安樂死,政府也可能因此忽略長期居家照護和安寧緩和醫療的發展需求。

波爾認為,荷蘭和比利時現行的安樂死法規應該訂立更明確的適用情況,避免「無法忍受的痛苦」、「病況沒有改善可能」等存在不小主觀詮釋空間的詞彙,以杜絕濫用法規的可能。「一些附加條件如『病患只剩下數週生命』、『病患已諮詢過安寧照護的專科醫師』、『病患和執行安樂死的醫師之間有長期的醫病關係』都應該被納入法條。」波爾說。

波爾的憂心忡忡,在比利時似乎沒有得到太大迴響。

「同意病患接受安樂死,並不像表面上看起來那樣輕鬆隨便。」本身也有協助病患安樂死經驗的布洛卡特說。「我們會向病人解釋所有可能的治療方法,而安樂死絕對是最後一個選項。如果一般家庭醫師覺得自己經驗不足以判斷,也可以諮詢接受過臨終醫療訓練(LEIF)的專科醫師。」

這些醫師接受的訓練除了如何應對病人提出的安樂死要求,也包括如何給予適當的緩和醫療建議。在比利時,安樂死與安寧照護並不互斥,2002年通過安樂死法案的同時,也通過了一項安寧緩和醫療法案,明訂病人有接受安寧照護的權利。2013年接受安樂死的人中,有73.7%已經接受過安寧照護。

根據2015年經濟學人智庫所做的報告,比利時的安寧照護品質在80個國家中排名高踞第5。在高品質的醫療資源照護下,比利時人對安樂死的需求不減反增,是否暗示藥物無法緩解的痛苦確實存在?

「儘管非常少數,但在一些嚴重的精神疾病下,我認為安樂死可以是病患的一個選項。」在比利時根特執業的臨床心理師荷佛特(Lode Holvoet)說,隨後又謹慎地補了一句:「但除非這些病患主動提出安樂死的想法,否則我不會和他們討論這個選項。」

心理上的痛苦是否可以作為安樂死的理由,一直是安樂死相關辯論中,爭議性最高的一項。生理上的痛苦,旁人儘管未曾經歷,或可憑想像感同身受;相較之下,心理上的痛苦抽象而不外顯,往往較難為他人所認同,甚至不被重視。不堪精神折磨而考慮求死的人,更是常被批評「不珍惜生命」、「不夠努力」。

2013年一部關於比利時安樂死的紀錄片中,長期罹患重度憂鬱症的伊娃(Eva),在得知醫院以「無法確定病患已嘗試過所有可能的治療方法」為由,質疑她接受安樂死的資格時,氣憤地說:「3年來我已經試過了所有可能的治療,但都沒有效果。那句話讓我覺得,我每天付出的努力完全都不受到認可。」

「心理上的痛苦是非常主觀的。很多時候,病人只是想要得到他人的同理對待。」荷佛特解釋:「在一些情況下,安樂死所代表的就是那樣的同理心。」

他舉自己的一位患者為例:19歲女孩患有重度自閉症,經常做出自殘的行為。在一次諮商當中,他主動向女孩提到安樂死,並和她一起認真地思考、談論死亡,一段時日後,女孩自殘的行為反而慢慢少了。

2015年發表的一篇研究追蹤了比利時100位以心理痛苦為由提出安樂死請求的病患,被准許的48人中,有13位最後改變主意,延期或取消了安樂死,其中有一半以上的人表示,僅僅是被允許安樂死,就讓他們在心理上得到了足夠的平靜,可以繼續生活下去。前述的24歲憂鬱症患者愛蜜莉,也在預定接受安樂死當天,打消了求死的念頭。

荷佛特坦言,要同意一位非末期病患的安樂死請求,是非常艱難的抉擇,「但安樂死法案最重要的意義在於,它讓死亡的話題不再成為禁忌,醫師與患者、家屬之間,可以更開放、坦誠地討論死亡。」

對於波爾呼籲比荷兩國修法明訂安樂死適用條件,荷佛特有另一個角度的看法:「每一位病患的情況都不一樣,如果法律規定得太詳細,在臨床上很難保障到每一位有需求病患的權益。」

生死論辯,總是兩難。即使在安樂死立法已14年的國家,不同觀點的意見仍在持續彼此激盪。就在波爾對現行法規提出質疑的同時,一項安樂死法的修正案已送進比利時國會待議,內容包括醫師必須於7天內對病人的安樂死請求做出回應,以及彈性化目前為5年的安樂死預簽聲明期限等,倘若通過,預估將使接受安樂死的人數更進一步地增加。

此外,失智症患者在不同病情發展階段表達安樂死意願的合法性,以及長期昏迷病患接受安樂死的可能性與時機,都仍是未有定論的議題。

死亡是個龐大課題,各人皆有不同答案。安樂死的漫漫長辯仍在持續,所有人討論、認識死亡的路,或許也都要花上一生才能走完。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。