週六現場【Long Game】

跨性別運動員參賽的權益和公平性,可說是我寫過的運動評論文章中,最艱難陳述、難以毫無懸念下結論的題目。雖然我無法確信,自己提供的論點,是否夠嚴密周全,但更重要的是,這個議題是一個現下應該開啟的對話。

自從二戰結束,運動全球化加速開展,也承載著更多國族的意涵,在公平競爭的原則下,對於性別判定的需求逐漸浮上檯面。自1946年國際田徑總會頒布規定,所有參賽選手必須繳交醫師開立的「性別證明」開始,從裸體受檢其外生殖器、巴爾氏體的染色體檢測、聚合酶連鎖反應到睪固酮濃度檢測等不同的方式,用來決定一名精英運動員能否參賽乃至性別分組。

先不論心理認同與生理性別相異的性別少數。光就生理檢測性別本身,就有一些人具先天的性別發展差異(Differences in Sexual Development, DSD),難以用科學檢測方法,進行男性或女性的性別二分法認定。當然檢測性別來裁定參賽資格,更顯著的爭議在於,可能觸犯國際奧會的「競爭公平原則」。

國際奧會的奧林匹克主義第四項基本原則(Fundamental Principles of Olympism)中清楚載明:

從事運動為人權,基於相互瞭解、友善、團結與公平競爭的奧林匹克精神,所有人都應在不受到任何歧視的情況下被賦予參與運動的可能。

儘管難以有精確的統計,但根據多項研究的推估,身為跨性別者的精英運動員,大約僅占所有精英運動員的0.2%~0.5%。

這些跨性別者參與一般的運動、健身沒有任何的問題,那是再個人不過的經驗,當然不應受到任何形式的歧視;然而,身體活動一旦升級變成了「競賽」,從個人外擴到了群體,必然牽涉到其他競爭者。而當代運動在各國都與升學、獎金、榮譽等等無數利益牽扯時,跨性別精英運動員參與競賽,究竟是基本人權(human right)還是特權(privilege)?

自1976年夏天開始,一位天生男兒郎的芮妮・李察斯(Renee Richards)衝撞網球界的性別分界,並在隔年得到法院判決後,以跨性別女性的身分參加當年的美國網球公開賽。之後,跨性別與精英運動檯面上的交集其實沉寂了數十年,直到21世紀,這議題才在性別主流化的浪潮下,開展到前所未見的高度與複雜性。

2019年6月,三名美國康乃狄克州的高中女田徑選手聯合提出聯邦歧視訴訟,她們認為康州允許跨性別者自由參賽,損及了她們身為女性公平競爭的權利,並讓她們損失了原先可能屬於她們的競賽名次與隨之而來的獎學金。相反地,2021年6月,佛羅里達州頒布「女子體育公平法(Fairness in Women’s Sports Act)」,正式禁止跨性別女性在公立學校和大學參與女子體育項目,至今美國已有超過11個州有此立法。

相同的現實,台灣也即將面對,112學年度的全中運,就將開放跨性別選手參賽。儘管相關細節仍未確認,但可以想像,在台灣運動與升學如此緊密相依的體制下,屆時會有多少爭議浮現。

隨著性別觀念的改變,這些原本鳳毛麟角的跨性別運動員,逐漸出現在國際體壇,挑戰原本堅實的男女性別二分類別。儘管過往加諸於她/他們身上的禁忌甚至汙名已漸漸鬆動,但距離真正無歧視環境,前方仍有漫漫長路。2021年東京奧運中,來自紐西蘭的羅若・哈伯德(Laurel Hubbard)就是舉重史上首位參賽的跨性別運動員,不過她在87公斤以上級的比賽中,三次試舉都告失敗,未引起跨性別者「奪走了原本該是女人的獎牌」的論調。

跨性別女性運動員被認為在先天上具有一定優勢而廣受爭議,反之,出生判定為女性的運動員在成為跨性別男性之後,受到的爭議就小的多,主要就是一般認為他們並不具有競爭上的優勢,甚至即便改變了性別認同,依舊「留在」生理女性的運動場域中。

2021年6月,日本女足國家隊前鋒横山久美出櫃為跨性別男性,他在20歲時就已進行手術移除乳房組織,並決定在球員生涯結束後,再進一步進行性別轉換的手術;同樣的,2021年東京奧運加拿大女足隊的昆恩(Quinn),先天生理性別為女性,但之後以跨性別、非二元性別認同者的身分出櫃,成為首位此類的奧運參賽者,並隨著加拿大女足隊奪金再寫史頁。

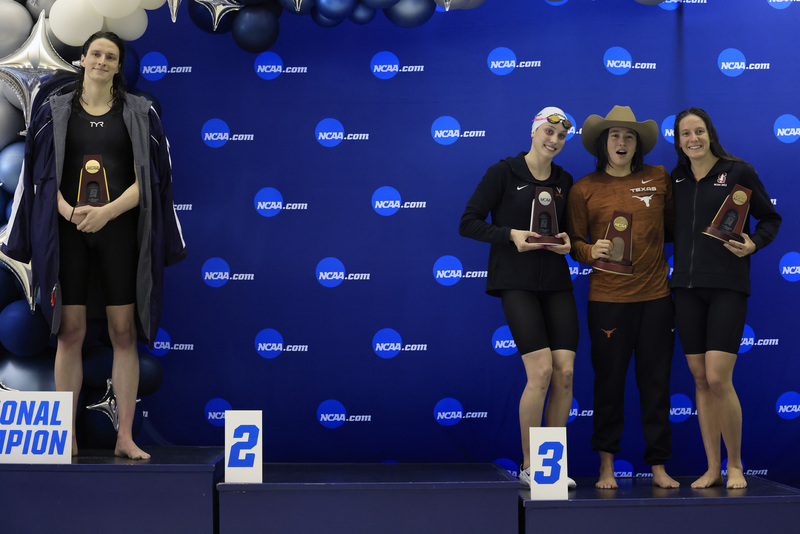

隨著性平運動的推展,性別認同已擴展到了LGBTQIAPK+的各式身分,也在眾多的流行文化文本上展開。法庭影集《傲骨之戰》(The Good Fight)在2020年的第四季第六集中,將運動員性別判準的爭議戰場搬到了泳池。這番「神預言」般的劇情,自2021年底開始,真的在美國大學運動中展開。

北美運動社會學會前會長、普度(Purdue)大學教授雪柔・庫琪(Cheryl Cooky)還因撰文讚揚湯瑪斯,將她的歷史地位與1947年突破大聯盟種族藩籬的傑基・羅賓遜(Jackie Robinson)相提並論,使得普度大學湧入大量的抗議訊息,甚至要求校方解聘她。

無獨有偶但卻相反的結果是,英國跨性別自行車手艾蜜莉・布里吉斯(Emily Bridges),在國際自由車總會的介入下,宣布她不能參加今年3月底英國國家全能錦標賽(British National Omnium Championships)女子組賽事。不過,與湯瑪斯選擇跨性別之前只是個成績一般的男性游泳選手不同,現年21歲的布里吉斯,曾在2018年打破英國男子青少年25英哩的紀錄。按照運動員的成長軌跡來說,她留在成年男子組的競賽中,就算不是頂尖,也會是極具競爭力的好手;試想,如果不是真的性別認同讓她決心「忠於自己」,單純只為了成績和獎牌,誰會想要選擇跨性別如此充滿挫折與艱辛的一條道路?

除了社會性的性別認同導致後天性別轉換之外,先天的性別發展差異(DSD)更讓一群先天「雌雄莫辨」的運動員找不到男女二分世界中的適切位置。

南非的卡斯特・塞曼亞(Caster Semenya)是近年來最具知名度也最有成就的此類運動員,她一度主宰全世界女子800公尺跑道,在倫敦與里約奧運兩度奪金,也是三度世界田徑賽金牌。生理上,塞曼亞先天缺少了子宮與卵巢,而且有隱藏的睪丸,屬於世界衛生組織認定的DSD者,但世衛組織的補充說明中又提到,其實生理學上並無單一決定性的生物性因素可以判定其性別,性別是考量由基因、荷爾蒙濃度、以及解剖學理後所指定的。

與塞曼亞同期,印度女子田徑選手杜蒂・錢德(Dutee Chand),也同樣因先天睪固酮濃度超高,而遭國際田總禁賽,引發後續女子選手是否必須服藥以降低其睪固酮濃度一定標準之下才能參賽的多輪法庭攻防,當時國際田徑總會甚至提出對這類運動員「發展差異的歧視,是必要且合理的」這般論調。自此之後,田徑賽場女性選手血液中睪固酮指數每毫升必須低於5奈米莫耳(nanomole),如果超出就禁止參加400公尺至1,600公尺之間的賽事。

因此,去年東京奧運中,納米比亞田徑選手克莉絲汀・姆波瑪(Christine Mboma)就因睪固酮濃度超標,在奧運前遭禁止參加400公尺,但改報200公尺的她,卻仍一舉奪下銀牌。國際間,國際奧委會僅提供了公平、包容、無差別待遇的原則式宣言,各項運動總會規定紛歧,更不乏禁止跨性別女性參賽者,更為這議題的解方增添難度。

上述這兩大類的爭議不但涉及了先天的生理性別指定(sex assignment)還有後天的性別認同(gender identity),即便是看來相對單純的生理性別,卻也須經過醫師的人為「判定」過程──既然是判定,它必然會挾帶著社會意識形態的判準。DSD與跨性別者,一個是生理性別在二元社會出生時的指定難題,一個是逆生理性別的抉擇,塞曼亞、錢德、姆波瑪三者都是先天睪固酮濃度超標,使其在「特定項目」中具有國際田總「認定」的優勢;至於跨性別女性者,由於大多都是在青春期性成熟之後的性別認同轉變,使其不論降低睪固酮濃度與否,都已具有先天生理男性的優勢。但在運動場域中,不管生理性或是社會性性別的難題,至今解題的方式都僅有降低睪固酮濃度一途。

問題是,睪固酮並非唯一、甚至絕對會對運動表現有優勢的生理條件,身高、體型、肺活量、乳酸分泌條件等等都是所謂的生理優勢,甚至連睪固酮是否或是多大程度影響運動表現,在醫界都未必有一致見解。

但是,如果因而毫不設限,貿然全面開放跨性別女性與性別發展差異者進入女子組參賽,那麼確實可以預見,女性精英運動將會遭到極大的挫敗,並且恐將陷入女性運動員與DSD/跨性別者的弱弱相殘局面,畢竟生理條件、乃至後天各個社會所挹注的資源以及媒體關注,男性與女性運動原本就存在極大的落差。

執此,《經濟學人》雜誌(The Economist)3月19日出版的評論中就倡議,以「公開組」與「女子組」取代過往的男子、女子的分類,只要不是先天的女性,就一律置於公開組的競賽中:

「因此,運動必須在包容和公平之間做出選擇;他們應該選擇公平競爭。這並不意味著,正如有時所聲稱的那樣,跨性別女性將被禁止參加所有運動。讓這主張更明確的一種方法是將『男性』和『女性』類別替換為『開放』(open)和『女性』。前者向所有來者開放。後者將在生物學的基礎上受到限制。」

這看似合理的建議,卻也不盡完善。畢竟,如此一來,也有可能相當於宣判跨性別與DSD者在精英運動的末日。這些運動能力多數落在「女人以上、男人未滿」的人,在公開組中很難具有競爭力。今年與湯瑪斯相同項目的NCAA男子500碼,金牌得主馬修・塞茲(Mathew Sates)的成績是4分06秒61,反觀湯瑪斯僅有4分33秒24,那是連男子複賽都游不進的成績。塞曼亞個人800米最佳成績是1分54秒25,對比於東京奧運男子組的成績,同樣無法進入複賽。

完美的世界裡,每個人都能依自己所願盡情地運動,盡情地享受競賽的刺激與前進的動力。這世界距離完美太遙遠,運動的場域是生理的競賽,性別認同是社會性的,卻又需要用生理的方式來調停,如此永遠無解。

性別認同是一道光譜,但運動世界卻是絕對的男女二分;性別認同已踏入後現代,運動競賽仍停留在現代。曾幾何時,就統計學來說,性別與年齡是我們填寫問卷時,再「自然」不過的自變項,如今,性別卻很可能也是隨心所欲的依變項。或許如同藝人吳慷仁在《華燈初上》的「寶寶」角色,在文化部的規定中載明:「報名各類男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎者,以演出角色之性別為準,該演出角色之性別由報名者認定。」未來在戲劇、歌唱等獎項競逐上,或許可以超脫性別框架,不論是得以角色社會性別認定來報名組別,或甚至是不再區分性別類別都有可能。

然而,運動卻與演戲唱歌不同。戲劇與歌唱,也許對於不同性別藝人表現的期待仍有不同,那是風格「不同」,而非有一個絕對量化標準來衡量優劣的場域;男女先天差異的體能條件,並不是以自由選擇或是全面開放就可以輕描淡寫帶過的。

或生理、或社會性驅使著人類對於競爭的執念,社會得以產生各式分門別類,以樹立所謂的公平性,但是當「分類」本身就充滿問題時,後續的解決方案都只會進一步凸顯這樣的問題。

相較於DSD者,不乏有人認為跨性別女性運動員是在成績較低的競賽組別中脫穎而出的一種「選擇策略」。但是如果有人真的如此迫切地想要贏,而不惜付出跨性別如此高的生理與心理的代價,我總是不禁長嘆一聲以對:「那就讓她們去這樣贏吧!」

法國貴族薩德侯爵(Marquis de Sade)的文學作品中,對於「非常態的性」有著豐富的描述,而在他所處的18世紀、乃至後世至今都背負著離經叛道與變態的汙名;而綜觀人類歷史,往往卻都是由非常態的性,引領著時代與社會制度向前。可惜的是,常態與否,往往是上個世代來定義的。如果要改變現代運動場上數百年以來性別二分的既存體制,那會是一場天翻地覆的革命,我不知道我們是否在可見的未來準備好,但至少要從現在起不斷開展對話。

運動,是一種文明的演進,在規範與框架之下,將野性的競爭與衝突升華為力與美的技藝。

運動,也是一種經濟的刺激,隨著農業社會、工業社會、資本巿場發展,串接庶民消費與高端精品。

運動,更是國族主義與個人主義的交鋒,在集體榮光共感底下,不斷思辯競技最核心的精神與意義。

運動的社會性,與社會的運動性,是一場永恆的「長盤制」(Long Game),人類的愛恨情仇,喧囂歡愉,當代價值,將天荒地老戰鬥與論證下去。

Long Game,《報導者》的運動專欄,由研究專長為運動社會學、流行文化與媒體觀察的國立體育大學體育研究所教授、美國職棒MLB球評陳子軒執筆。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。