《報導者》攝影工作坊

止血鉗插進中空的零件,緊繃的鬆緊繩像挑起的血管般被拉出,穿過一塊塊零件。每用力拉一次,C子細細的手臂就會微微顫抖一下。雖然不是第一次拉鬆緊繩,但這需要的力氣,總是比他想像的還要多。鬆緊繩一次次穿進又拉出,最終將整個軀體拽了起來。最後,用S鉤將繩頭固定好──一雙手臂、一雙腿、一個軀幹,組裝完成。他試著拉了拉左腿,微微旋轉關節,確認鬆緊度恰到好處。

軀體站立不倒──這一點非常重要。他深吸一口氣,丟下止血鉗,轉身拿起桌上的玻璃罐。

罐子裡的東西看上去像一堆彈珠,搖晃時發出清脆的碰撞聲響。但靠近一看,那些半圓球並不是彈珠,而是一顆顆虹膜泛著不同顏色的眼珠。C子手指探進罐口,像是在挑選糖果,眼珠一顆顆滑過指尖。他最終挑出了一對眼珠,大小差不多,但顏色並不完全一致,是兩顆帶著些微差異的海藍色。他將無痕黏土貼上眼珠,小心塞進剛用粉彩和模型漆上好妝的娃頭眼眶裡(眼睫毛還是一根一根黏上的),輕輕調整角度,讓視線看起來彷彿凝望遠方。

滿意後,他將這顆頭顱裝上軀體,合上腦殼。一頂長髮被梳理整齊覆蓋在頭上,像瀑布一樣。接著,他為娃娃換上紗裙,綁好馬甲,再套上帶蕾絲的袖套,最後穿上一雙黑色高跟鞋。

C子打量著這個被他打理好的娃娃,它靜靜地站在桌上,只有他三分之一的高度。那雙海藍色的眼睛似乎透著靈動,像一個活人。不過,當然,它不會說話。

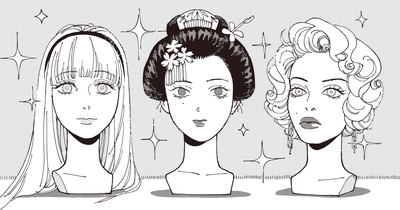

這種人偶被稱作BJD(球體關節人形),玩家有高度的自由可以改裝人偶,眼睛、頭髮、妝容、衣服、身體都可以更換;就算是同一顆型號的頭,也會因擁有者不同的打理而有不一樣的面貌。

當Volks公司推出SD娃娃時,韓國與中國緊隨其後,不少BJD公司、個人製作者如雨後春筍般出現。與此同時,在《薔薇少女》、《攻殼機動隊》等動漫作品的推波助瀾下,吸引愈來愈多人踏進BJD的世界。

BJD玩家至今已遍布全世界。每個地區都有各自偏好的人偶風格、市場與玩法:像是美國有不少DIY玩家改造身體、妝容與服裝;日本則有許多職人玩家專注製作精良衣服、眼珠等細部零件。台灣玩BJD的風氣大約初現於2003年前後,玩家習慣稱彼此為「娃親」、「娃媽/娃爸」,彷彿將BJD視為自己的孩子。

當時玩家常在台灣論壇、yam天空部落格上討論這個嗜好,也開始出現展售會,提供創作者們精心製作的BJD服裝、道具等配件。被精緻外型吸引應該是多數玩家的起點,但真正推動非玩家成為玩家的契機則因人而異,可能是一種自我情感的投射,或是對擬人之物的愛憐⋯⋯

P子接觸到BJD的時間非常早,出於對這個嗜好的熱愛,具有服裝設計背景的她開始投入BJD的服裝製作。花蓮午後的陽光透進P子的工作室,好幾把裁布剪刀與釦子被照得閃閃發亮。

P子熟練地將畫有版型的布料一塊塊剪下,踩著工業縫紉機將布塊拼成一件上衣,復古、有點小王子風格。她把這件半成品的衣服披在桌上的BJD身上,娃娃瞬間繽紛華麗了起來。

「我剛入坑時,視覺系風格非常受歡迎,哥德蘿莉、古典歐風、龐克風、Pink House風,以及和服也有很多愛好者。剛開始三分大娃(約60公分上下)比較多,這些風格的衣服很適合這個尺寸的娃娃,」身為台灣資深的BJD製衣玩家,P子對娃衣服裝風格的流行變化記憶猶新。

近幾年台灣玩娃娃的風氣改變,OB11、黏土人、棉花娃等輕巧且相對花費較低的娃種受到更多玩家喜愛,P子價格偏高的服裝受到市場挑戰,以此為生的P子即便得因此改變生產與販售策略,但仍騰出一點點餘裕,製作BJD的服裝。

P子踏入這個興趣的原因之一是為了具現化心中的角色,沒想到便一路持續到現在。她收藏的娃娃買進又賣出,最後留下來的,有自己的初心娃、根據喜歡的遊戲角色組出來的娃。她捲起袖子如慈母手中線,從設計、選料、打版,一步步替娃娃製作一件又一件精美的衣裳,也開始在會場販售作品,認識更多志同道合的同好與創作者。

平日讓娃娃穿上自己做的衣服帶出門,可能是與同好見面聊聊天;也會帶在身邊一同走過各式各樣的旅行;或是去咖啡店、景點、攝影棚等拍美美的照片。

在P子房間的一個角落,擺著從歐洲買來的各式骨董與老櫃子,是她替娃娃架設的場景屋。她與娃娃的生活,也是許多玩家與自己娃娃的生活。

我問P子:「也過了那麼多年,當初認識的人現在都還在這個興趣裡嗎?」

P子摸摸自己娃娃的頭,若有所思幾秒後說:「很多人還在,但也有很多人後來就沒消息了。」

大概與P子同期、同為製衣的朋友Y子講得更明確:「他們那一批入坑認識的同好,現在大概有一半以上都沒玩了,我若不是還有在做BJD的衣服,說不定也會成為離開的一分子。」

儘管眼睛和身體已不如十幾年前耐操,但至今他們依然心甘情願投入時間與精力,只為再做出一件給娃娃的獨特服裝。

一見到EN便會非常直覺地將服裝風格與娃娃聯想在一起。EN正是這兩個領域的深度愛好者之一。她平日裡是一位在飯店工作的上班族,於內外場間辛勤奔波;下班後,便全身心投入自己的愛好中,絕不允許外人打擾或置喙。

假日時,EN會穿上精美的洋裝,偶爾帶著BJD參加活動或在外拍照,就像家長帶孩子出遊,順便留下屬於他們的「親子照」。

她時常穿著輕飄飄點綴荷葉邊的裙子,裙上的印花繁複華麗、浪漫無比,搭配披在身上的蕾絲小外罩,為飽和的造型增添層次感。她會頭戴一頂以布花與假鑽裝飾的帽子,特殊顏色的假髮烘托出整體夢幻氛圍。時常在她身旁的,是她珍愛的BJD,宛如一大一小的兩尊洋娃娃,雙方的眼神真切到似乎會懷疑是兩個生命在互動。

「我試圖花費上千字去解釋為什麼那麼喜歡BJD。有段時間,我把這件事想得很複雜。但有一天聽到別人的一句話後,我恍然大悟。答案其實很簡單,不需要理由,也不需要原因──喜歡就是喜歡。」

比P子晚了幾年才接觸BJD的EN,早已記不清當初是什麼明確的單一契機讓她走進這個世界。應該是在多種機緣交織下接觸BJD:或許與P子相似,也可能是在網路尚不發達的時代偶然看到相關資訊,抑或是在台北火車站附近的一家早期Volks代理店中被那些展示的娃娃吸引⋯⋯總之,她最終下定決心擁有一尊BJD,耐心存錢之餘,也確認自己具備一定經濟能力後,才迎來第一尊自己精挑細選的娃娃,然後又迎來第二尊。

自那以後,EN的兩尊娃娃成為了她珍貴的家人。每逢過年,她會將娃娃拿出來,與親戚一起圍桌吃年夜飯慶祝團圓;生日時,她也讓娃娃伴隨左右,也會記得自家娃娃的生日。

EN熱愛BJD,為了替娃娃拍出美麗的照片,她會尋找漂亮的外景,不惜扛著兩尊總重量達數公斤的娃娃與攝影器材,上山下海。像是為了紫藤盛開的娃娃照,在難得的假日,她起了個大早趕第一班捷運,只為了拍出沒有人潮的背景。

在接觸BJD的頭幾年,EN幾乎將所有空閒時間、金錢、精力都投注其上。舉凡帶出去拍照、跟娃友見面、幫BJD買一件件衣服、換妝等等,她的生活除了工作,幾乎都圍繞著BJD打轉。BJD對當時的她而言,是心中理想與憧憬的投射──她沒自信穿的,BJD穿;她的娃娃就是她的自信。

然而,在她經歷了一段不甚順遂的生活時,BJD的所有活動幾乎都停止了。生活突然失重,毫無積極碰BJD的動力。EN的心態漸漸轉變,從頻繁帶出去拍照購衣,變成幾乎不消費、在家裡拍日常照。這個過程似乎讓她體悟到平凡的日常也彌足珍貴。她開始將一些關注轉到自己身上,顧自己的日常,才能開心地顧好自己的興趣。

於是,她開始接觸過去她不敢肖想的衣服,試著對自己好一點。她希望自己的改變能讓自己的BJD為自己感到開心與驕傲,如同她為BJD感到開心一樣。理智上,她深知這就是玩具,是物,不是人;但如果能讓自己有正向的改變,為什麼不這麼想呢?

「曾經有人跟我說,因為減少對BJD的關注而對娃娃有罪惡感,感覺就好像沒有好好照顧好它們一樣。對於減少關照它們的時間,我心態上剛開始有點類似這樣,但現在我沒那麼擔憂了。我知道它們愛我,就如同我愛它們。我認為它們會因為我的改變而感到開心,會因為我的生活不是變得只有它們而感到欣慰。」

多虧它們,EN認識好多好多的人,一認識就認識到現在,幾乎看著彼此長大。對她這種有情感投射的人來說,這樣的心態或許比較辛苦一點,但她相信心理上獲得的滿足,遠遠比想像中的還要多非常多。

現在,即便將部分時間與關注轉給了自己,EN仍不減對BJD的熱愛。這份熱愛不僅持續表現在與自家娃娃的互動上,還延伸至朋友的娃娃──每一個朋友娃娃的名字,她都牢記在心,從未忘過。

「你真的很喜歡BJD。」曾經有朋友在聽完EN一字不差講出許多朋友的BJD名字後說。

EN與娃娃一同走過的風景,細數已超過十幾年。BJD對她而言不僅是興趣,更早已融進生命中,成為一個不可割捨的存在──難過的時候抱著自己的娃娃療傷,因為娃娃在身邊而感到快樂安心。沒有這兩尊娃娃的生活,對EN而言簡直難以想像。每天早上出門時,她會對擺在床邊的娃娃們說:「我去上班囉!」回家時,再摸摸它們的頭說:「我回來囉!」

即便哪天真的要離開了,她會很感謝這段日子所有累積的快樂回憶,陪伴她走進下一段嶄新旅程。

婚姻、工作、家庭等各種因素讓不少人中斷這個興趣,也有些人會等到生活穩定後,再度拾回喜愛的事物。

禾子是一位與P子差不多時期接觸到BJD的玩家,與EN一樣喜歡Pink House風格服裝,兩人時常在台北的Pink House代理店內挑選服裝與配件。現在的禾子已為人母,生活不只有漂亮裙子、塑膠BJD,還有自己生的寶貝兒子與家庭。

喜愛日本文化的禾子,因為被BJD精緻的外貌吸引而開啟這個興趣。第一隻娃娃至今已有十幾歲,雖然不像EN那樣時常與BJD形影不離,也曾有段時間專注於自己的生涯發展,並未投注太多精力,但她從未真正離開這個興趣。

因為想要幫自己的娃娃布置一個娃娃屋,但看得上眼的娃用家具價格高昂,當時的她實在難以下手。既然買不下手,那就自己動手。於是禾子開始學習木工,平日上班、假日製作娃娃用家具,在會場販售之餘偶爾接些訂單,一步步打造出自己理想的娃娃空間。

不過,結婚與待產讓禾子的製作進度趨緩。生產完後,她便興致盎然地繼續製作娃用家具,持續在工作、興趣、家庭與育兒之間來回調配。

「我的娃娃對我而言非常重要,十幾年來一直陪在我身旁。(我)可能有時忙到沒時間碰,但遲早會回來。我很感謝訂購我家具的客人願意等那麼久,原本預計要更久之後才能交貨,畢竟顧小孩也是很花時間跟力氣的。」

禾子的親友在八里有個空間,讓她擺放木工工具並進行製作。只要假日有空,她就會把孩子托給丈夫或親友照顧,然後來這裡敲敲打打。第一次去拜訪她的工作區時,她正替自己的搖椅以及客人訂製的書櫃做最後修整:打樁、卡榫、確認木膠是否密合。丈夫晚點會帶孩子來探望親友。木工是個需要等待的工藝,在等木膠乾的期間,她便能無縫切換成顧小孩的角色。

「我跟老公都有各自的興趣,彼此互不干涉。誰有想做的事情,只要先規劃好,另外一個人就去顧小孩。有時孩子的乾爹乾媽、阿公阿媽想他,我也會將孩子託付給他們,這樣就有自己的時間了。」

有一天,禾子在共享空間「小樹屋」舉辦了一場限定活動──要帶著BJD且只能穿Pink House衣服才能入場。活動開始前,她布置好提供給娃娃的攝影棚,使用自己製作的家具搭起場景,然後讓眼神充滿興奮的兒子與BJD一起玩。

她左手抱著娃娃、右手抱著兒子,雙臂之間都是她的寶貝。她的丈夫坐在一旁歇息,也順便看顧現場,以免兒子出狀況時能立刻接手。小孩子或咬衣服,或在媽媽的導引下輕輕抓著娃娃的手,對這尊精緻的人偶表現出強烈興趣,手舞足蹈地非常快樂。

「顧小孩時雖然沒辦法全神貫注玩娃娃,但能跟孩子一起玩娃娃,我覺得挺好的──只要孩子要亂揮時及時控制就好……你可以碰,但不能這樣抓!」她把1歲兒子的手從娃娃身上輕輕抓下來,並將兒子交給準備離開的丈夫。從手中被拿走玩伴的幼兒似乎有點不太甘願。

禾子的丈夫和孩子與陸續到場的參加者們在走廊上不期而遇,每個人抱著娃娃的樣子,與擦身而過的父子極為相似。

世界上有千百種嗜好,選一個嗜好關注似乎也不是什麼了不起的事情,何況BJD這個嗜好容易被認為只是女性長大後延續兒時玩娃娃的行為。雖然沒多少我認識的玩家在小時候真的特別愛玩娃娃。

每個人選擇一個嗜好,或多或少是因為跟自己的生命產生共鳴,也可能是有人從中看到了一個有趣的世界。不過,對一件事情失去興致其實出乎意料地快且簡單,因此能長時間沉浸在一個嗜好中,肯定是件幸運且特別的事情吧?畢竟,今天的我們也很難想像一段時間後的自己會如何,至少清楚知道自己到底喜歡什麼,某方面來說,何嘗不是一件幸福的事情?

所以,對於EN、禾子、P子以及其他熱愛BJD的玩家來說,這些娃娃不僅是玩具,也可能是生命不可分割的一部分。它們見證著玩家的成長,不論是經歷生活波折,還是與人共享溫馨與快樂的時光,BJD永遠保持著那份不變的純粹和陪伴,是玩家生命中其中一顆極為璀璨的記憶結晶。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected] ,若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。