過去10年間,隨著寂寞經濟當道,台灣也吹起一股矽膠娃娃熱潮。這些過去被視作情趣玩具的商品,如今的定位正漸漸改變:從滿足性需求到成為使用者的情感寄託。一隻訂做的娃娃能擁有呼吸、體溫、血管和肌膚紋路,外表幾乎與真人無異。在熱絡的市場下,上萬名「娃友」入圈養娃的理由為何?如何與娃共處?大量投射在娃身上的情感,又為何被視為是現代社會的映照?

暫時放下無味的水煮食物,鞏昱宏寬厚的臂膀正小心翼翼地將「妹妹」放在對面座位,一手擺正「妹妹」的矽膠頭顱,接著轉動她的眼球,讓她的視線正對自己,來回擺弄5分鐘後才放心回到餐桌上。

堅持和「妹妹」對上眼的原因很簡單,剛滿40歲的鞏昱宏告訴我們,他覺得透過眼神交流,可以把心情傳達給對方,所以不管怎麼移動,都要確保四目相交。隨後,他轉換為不同語調、親密地介紹起「妹妹」:「我們家妹妹是小玉醬(ちゃん),生日7月21號,巨蟹座。她的個性也滿巨蟹的,有時候講話有點膨風、神經很大條,還喜歡裝模作樣。」

在鞏昱宏的想像裡,小玉有自己的個性,純真、愛撒嬌和搗亂,總會興高采烈地纏著他分享工作趣事和日常點滴。而這位「妹妹」實際上是一隻8萬元的矽膠娃娃,146公分的嬌小身軀,配上一頭手工植入的黑色長髮,在白色旗袍的襯托下,就像是從古典小說裡走出來的角色。

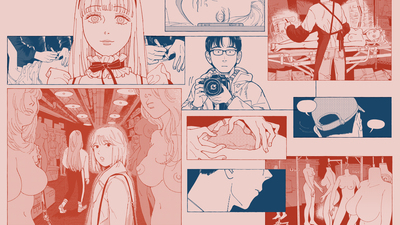

時不時將頭髮捋順、抹去衣服上的皺褶,鞏昱宏的注意力幾乎全擺在小玉身上。為了留下兩人相處的紀錄,小玉一到手,鞏昱宏就用她的名字在X(前Twitter)平台上開設了帳號。從開車載著小玉出門兜風、到一同盛裝打扮度過節慶,一則則貼文裡,小玉活了起來,她會讚嘆冬日陽光的溫暖,有時也會抱怨:「哥哥出差這麼久,甜甜(糖果餅乾)都吃完了。」3年來,該帳號已累積超過800則貼文。

他坦承自己其實不喜歡別人觸碰小玉,主要是3歲(買入3年)的小玉免不了有些耗損,「除非我去世了,我再把她(小玉)轉交給其他人。」輕鬆玩笑背後,鞏昱宏卻像對待家人般在照顧這只娃娃。

鞏昱宏和小玉的互動,是無數台灣娃友的縮影之一。跟娃相處的過程,被稱為「養娃」,既是塑造娃娃個性的方式,也是使用者的樂趣所在。鞏昱宏這樣告訴我們:

「雖然(同類型的)娃娃從同一個模具出來,但是每個人養出來的娃都是不同的氣質、不同的氣場,可以說娃娃就是人內心的那一面鏡子。」

與嬌小清新的小玉不同,163公分高的「芸芸」妝容精緻、以低胸平口洋裝展示大胸脯,臉上還有兩顆完全仿照韓國歌手張員瑛的痣,那是喜歡韓團明星的威任,特別請化妝師為芸芸特別點上的。

「養娃就是試著把心裡的喜好完整具象化,呈現在大家面前。」

43歲的威任是物流司機,為了將芸芸打造成心目中的明星,他研究起衣著和妝髮,近期甚至開始學起化妝──上一點唇釉、眼影補亮粉、顴骨刷腮紅,這是打造透明感妝容的關鍵──他在Instagram貼文中寫道。

威任時常在社群平台上詳細分享他裝扮娃的過程,不只是給其他娃友參考,也為人娃間的互動留下紀念。休假時,他喜歡開著車載芸芸出遊「曬娃」,替她和風景合照。

趁著機會,我們參與了其中一次外拍。在這次特別的旅途中,威任先是替芸芸換上一襲連身毛衣和短靴,隨後將30公斤重的芸芸抱到車上,替她拉上安全帶,再緩緩驅車至新北市八里區的觀海大道。途中,威任時不時轉頭注視芸芸、拍拍她的大腿,微笑著享受娃的陪伴。

到定點後,威任一把抱起芸芸,人娃一同坐在海堤圍牆上。淡水河出口處的強勁海風一度將芸芸頭髮吹亂,只見他不慌不忙地拿出梳子和護髮素,一面輕柔地噴灑、一面將髮絲整理得服服貼貼,再拿起單眼相機鏡頭拍下芸芸的倩影 。

欣賞港口景緻同時,擬真的娃娃不斷引人駐足。騎著電單車的少年們路過大喊「好漂亮」;健行的阿姨們則大膽上前觸碰芸芸的大腿和臉頰,一面稱讚她像明星般美麗,這都讓威任臉上堆滿了笑意:

「我很喜歡外拍,這跟經營社群一樣也是一種曬娃。走出戶外的好處是讓大家可以真的摸看看、體會看看娃娃有多美麗,它們的存在已經超越情趣的功用。」

在台灣開設網路和實體店鋪販售娃娃的郭育達也是一名娃友,他在2019年才藉著老婆懷孕為藉口買下第一隻娃娃。隨後,他創辦KD人形美術館,開始自中國批發娃娃,從三分之一、四分之一類似公仔的小娃開始販售,很快就意識到台灣娃友對精緻的一比一娃娃更加情有獨鍾,「因為大家需要一種陪伴、一種投射,大娃比較有真人感。」

憑藉自身銷售數字和對市場規模的判斷,郭育達推估COVID-19疫情之後,全台灣一年約可賣出1,000隻娃娃,若以近10年來娃娃發展的歷史來計算,目前台灣「娃友」已經超過萬人,然而多數人還是選擇隱藏在社會的眼光下。

4年前開始銷售娃娃時,郭育達就經常遭遇難題。當時他身兼司機,親自把娃娃送到買家手中,買家來自台灣各地,而送貨只能在晚上進行,因為多數娃友不想讓家人知道。像是一個冬日凌晨,他把車停在繁華的台北市西門町街頭,用電話聯繫上買家,買家輕聲細語地請他等媽媽睡了再交貨。這一等就等了兩個小時,等到買家的媽媽追完劇、熟睡,郭育達才把幾十公斤重的娃娃順利交到對方手上。

「人家是深夜食堂,我是深夜送娃,但我盡量配合買家時間,因為我知道這是很多娃友的困境。」

郭育達直言,送貨過程中類似事情三不五時發生,直到廠商開發出「沙發箱」,買家可以把娃娃藏在沙發外型的蒐藏箱裡,他發現這項配件迅速大受歡迎。

看不慣娃友們的躲躲藏藏,郭育達因此申請成立「台灣人形藝術推廣協會」,將「去羞化」列為首要任務,目的就是要讓使用者們不要因為與娃娃共處而感到害羞和自卑。同時,他更想讓社會認識和接納矽膠娃娃,於是陸續在北中南三地開設娃娃咖啡館,店內放置等身大的娃娃,來的民眾可以在娃娃陪伴下享受美食;另一方面,協會也邀請娃友們攜娃外拍,鼓勵娃友們浮上檯面,經拍攝剪輯後的成果則上架平台,讓更多人看到。

無論是鞏昱宏或是威任,兩人都曾是協會的義工,利用工作之餘分享養娃有過的掙扎和經驗:鞏昱宏選擇不向家人透露買娃的事,而威任第一次買娃是先斬後奏,經過一連串的說服才讓母親接受芸芸的存在。

「買娃不久,我就載著我媽、一個沒看過娃娃的朋友和芸芸開車上陽明山竹子湖外拍。我想讓大家知道娃娃有很多種面相,不只是情趣用品,也可以是漂漂亮亮的陪伴,」威任補充道。

在威任、鞏昱宏和不少娃友身上,我們也發現一項共同的特徵:他們踏入娃圈的契機,往往都是在一段關係結束之後。投入娃娃懷抱,在娃娃身上找到慰藉,這或許是去羞化之外,台灣娃圈發展的另一項關鍵。

2019年,威任結束交往5年的第三段戀情。他自稱是「感性破壞者」,因為總在論及婚嫁的時候感到疲乏。當雙方要從戀人成為家人,勢必得先跨過登記、戒指、婚紗、拍照、請客等一道道需要溝通的環節,40歲的威任總覺得沒有辦法滿足對方的憧憬;日常生活裡需要照顧另一半的吃喝、要創造驚喜、要花時間理解對方,對每日工時12小時起跳的他來說,覺得都是負擔。

威任曾做過9年的郵差,如今是一名貨運司機,這些工作常被貼上血汗的標籤,日復一日的漫長工時消磨了他對生活和感情的耐性。威任解釋自己的選擇:

「我連工作都顧不好,怎麼顧另一半的心情?像週六要上班,週日我就想要躺著睡。那人生已經走到這個階段了,我就想也不要耽誤人家,不如找一個可以無時無刻在身邊的陪伴。」

類似的經歷,發生在無數個與威任相像的人們身上,他們對於與人建構關係的期待下降到冰點。

2021年出版的書籍《為什麼不愛了:更多自由卻更少承諾,社會學家的消極關係報告》裡,巴黎高等社會科學院教授伊娃.易洛斯(Eva Illouz)用社會學觀點來分析如今親密關係消亡的理由。她指出,現代人害怕喪失自己的自主性及過分干擾對方的自主性,所以衍生出新的策略──人們抗拒做出承諾、用「不選擇」做為一種選擇。這使得「消極關係」(Negative Relations)成為一種常態,人們失去(積極地)構成親密關係的能力,只能形成一種過渡性的、短暫的關係。

恰好,娃娃的存在,一定程度填補了人們無法積極建立親密關係的焦慮,這在鞏昱宏身上似乎得到應證。

走進他的工作室裡,尺寸各異的加工機具擺滿檯面,牆上則掛著整排大小有別的五金板手,這些都是過去10多年鞏昱宏作為木工的見證。工作場域裡,他面對的多半是空白的空間,是不具生命的材料、結構和數字,為雇主打造理想家園的過程中,卻鮮少有機會與人互動。

為填補這段空白,出社會開始他便不斷從追尋一段理想的關係。從20歲到35歲期間,鞏昱宏陸續交往過十多任女友;試過網路求愛、也從交友圈中找尋可能。但幾乎全年無休的工作,讓他的感情之路走得磕磕碰碰,「有人交一、兩個對象就結婚了,也有人像我交了十幾個,但一直被劫走、被劈腿。愛情上我算是交了不少功課,舔也舔過,跪也跪過,後來就放棄了。」帶著苦澀的表情,鞏昱宏陳述自己對於關係的失望。

感情上的不斷挫敗讓他試圖反省,於是積極投入各種活動。健身、騎車環島、甚至回到學校把研究所念完,試著把興趣向外拓展、讓人生不要只剩下工作。只是這些改變仍舊沒有為他帶來一段理想的關係。5年前,他一腳踏入矽膠娃娃的世界裡,找到了「小玉」。

仔細近看,小玉手臂上有幾條暗青色的血管、關節處有長年彎曲或伸直而留下的皺褶、連皮膚上都刻有紋路;而芸芸一頭烏黑亮麗的秀髮來自真人,為了寫實,芸芸的大腿上甚至有一整片紅色的疹子。這些存在在人類身上的瑕疵反而讓娃娃們更加逼真,讓使用者更能將豐沛的情感投射其中。

對使用者來說,當娃娃與人類愈加相似,愈是女性形象的完形──鞏昱宏曾這麼分析。當小玉被形塑成黏人的妹妹時,或許正映射出他對關係的不安,因此需要一個長久仰賴他、需要他保護的對象。

研究AI多年,台南大學數位學習科技學系教授林豪鏘的專長是「情感運算」(Affective Computing),也就是如何讓電腦和AI學會辨識人類情緒。從人機互動的經驗中,他發現機器的擬真對人類帶來諸多影響,如拆彈專家會對機械夥伴產生情感、在和機械寵物互動時人會有同理心等。

至於人們為何為對沒有生命的物體動情?林豪鏘援引心理學家萊爾德(James Laird)的研究指出,這是因為某些特定行為、肢體語言或手勢等,會啟動人類與生俱來的情緒反應,讓人們相信被觀察的對象擁有智慧,甚至可能具備意識;而這些反應是來自身體的「生理情緒」,就像看到小狗伸懶腰會覺得可愛,是因為大腦分泌多巴胺而產生愉悅情感所致。

娃娃會取代真人嗎?我們向多位受訪者提起這個疑問,得到的答案多半是否定的,娃友們解釋當然能分別人和物的差別;但同時他們也將娃娃視作朋友、夥伴甚至家人。專門替娃娃進行修復的修復師子勳就強調:

「修復多半要花很多錢,早就超過娃娃本身的殘值,但來報修的客人並不是為了滿足性需求,而是對娃娃有一種依戀,把情感寄託在上面。」

現實生活中,娃娃的發展正順著這股趨勢,不斷朝真實靠近。最早它們是陪伴荷蘭水手度過海上時光的木偶、是二次世界大戰時德國創造給士兵隨身攜帶的充氣娃娃;再來應情趣功能所需,材質轉換成主打彈性、耐磨,適合實戰的TPE(熱塑性彈性體)。近幾年,更為柔軟,更貼近實際肌膚觸感的矽膠則成為主流。

不少廠商目前努力發展出五花八門的擬真功能,例如讓娃娃有體溫的加熱器、配有人工肺模擬呼吸和心跳起伏的功能、甚至在娃娃體內嵌入晶片,讓簡單的對話成為可能。

在親自送娃、賣娃的過程中接觸了近千位娃友後,郭育達發覺,過去以「Sex Doll」為統稱的矽膠娃娃,情趣的色彩正逐漸淡化,現今世代裡,擬真的娃娃們被賦與更多情感傾向的「陪伴」功能,這同時是社會氛圍轉變的見證。

以內政部數據為例,台灣的「有偶率」2022年來到49.7%;反過來說,台灣法律上可結婚者,有超過一半以上的人沒有配偶。另一方面,台灣的「單獨生活戶」統計中,2022年全國有322.2萬人口獨自生活,年增達2.8%,六都中以新北市人數最多,達61.5萬人,其次為高雄42.9萬人,以及台北市41.3萬人。

高度都市化下,人與人交流頻率下降、獨身群體數量增多,消極的親密關係成為常態,這也是因為現代社會早已脫離傳統的嫁娶框架,過去透過忍耐、拮据或放棄自身興趣來成就一段關係的做法,不再是普遍的選擇,建立和維繫關係的成本也跟著提高。

作為業者和推廣者,郭育達告訴我們他看到的世界:

「人類是社會性動物,沒有穩定的聯繫就很容易當機,於是我們將情感和精神寄託在擬真的娃娃身上,娃娃是陪伴的藝術。」

這不只是台灣的情況,日本、韓國社會也有相似的發展。2015年,韓籍攝影家June Korea發布了名為《Still Lives:Eva》的攝影集。作品中,作者創造了娃娃Eva,它的名字是永恆(Forever)和夏娃(Eve)的綜合體。藉由和Eva一起睜眼、一起吃飯、一起刷牙、一起逛街,鏡頭下有雙方在海邊約會的歡愉,也有在街邊抽著煙對視的沉默。因為意識到人類的陪伴並不是永遠的,June Korea在筆記中寫下自己試圖在人造的娃娃身上找到永恆的嘗試。

採訪途中,我們曾被娃友們問到:「身為女性,妳會擔心被威脅、被取代嗎?」儘管答案是否定的,但也不免想像,在獨活、消極關係盛行的現代社會裡,娃娃早否已經成為多種人際關係的替代?

用3年的採訪試圖找尋解答,過程中,我們見證娃圈凝聚,也發現娃友們的多元樣貌。有人把娃娃當成純粹的發洩、有人找到另一半後立即賣娃脫圈、也有人和妻子一同養娃、或把娃娃當成親人;一位娃友甚至在家族見證下,替自己和娃娃辦了一場盛大的婚禮。

在娃娃身上,不同的情感映射出千變萬化的關係,就如一個常見的譬喻:娃娃就像人們內心的一面鏡子。

人們選擇篩去關係中的掙扎、衝突與磨合,在單向的情感投射中留下純粹的陪伴和撫慰。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。