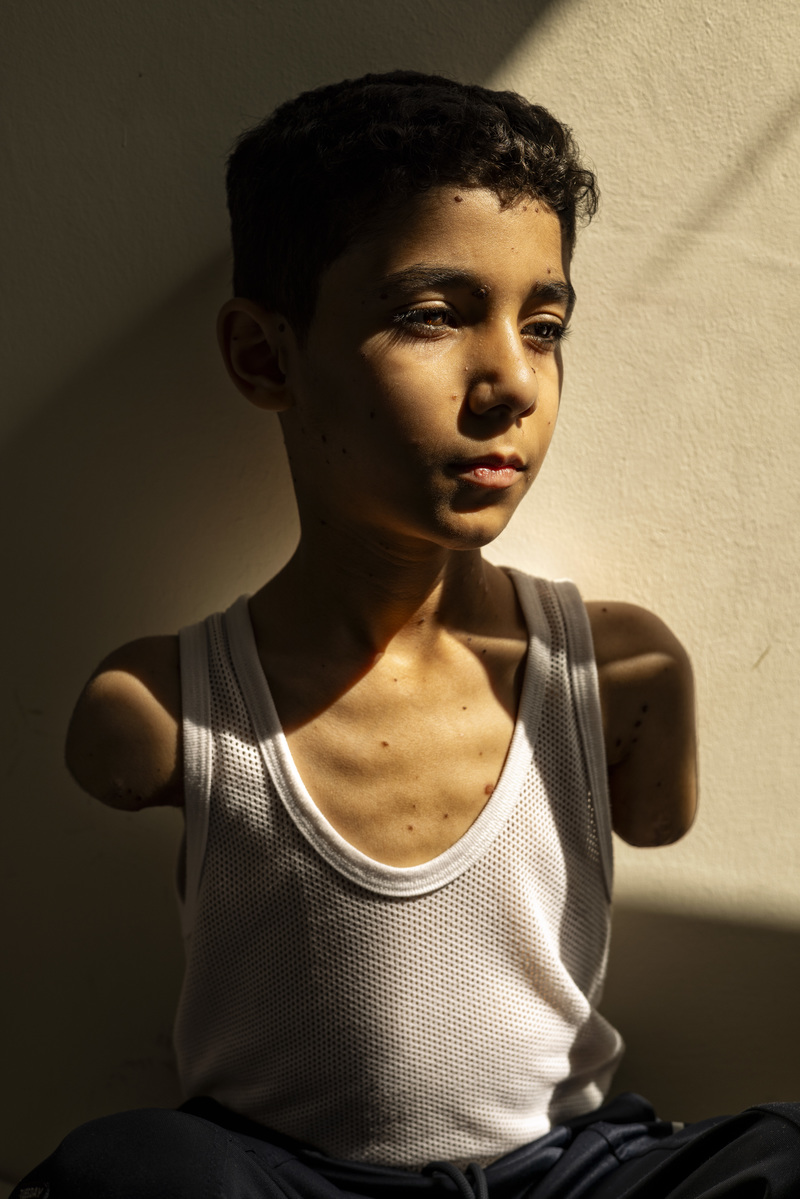

世界新聞攝影大賽(World Press Photo,簡稱WPP,又稱荷賽)於4月17日公布2025年年度圖片大獎。得獎作品由《紐約時報》(The New York Times)巴勒斯坦籍攝影師Samar Abu Elouf拍攝,是一名年輕男童的肖像,他在逃離加薩(Gaza)戰火時嚴重受傷、截肢,畫面震撼,奪下年度圖片最高榮譽。

另有兩張入圍年度圖片決選的作品:一是Getty Images美國攝影師John Moore拍攝,美墨邊境地帶中國移民在雨中生火取暖的畫面;另一是Panos Pictures的攝影師Musuk Nolte拍攝,一名年輕男子走過乾涸的亞馬遜河床,前往探望母親。

世界新聞攝影基金會(World Press Photo Foundation)執行總監Joumana El Zein Khoury表示:「這張平靜的照片,響亮地道出了不只是男孩的故事,更是戰爭對下一代更廣闊的影響。我們對攝影師感到無盡感激,她願意承擔個人風險與情緒代價,將這些故事記錄下來,讓我們有機會理解、同情,並受啟發去行動。在世界新聞攝影獎邁向下一個70年之際,我們將持續支持那些付出一切,為我們報導真相的攝影師。」

近年來,來自中國的非法移民前往美國人數急劇上升。原因包括中國經濟困難、疫情期間嚴格清零政策造成的損失,以及中國社群媒體上流傳的「走線」越境教學影片,使不少人鋌而走險。

受到氣候變遷影響,亞馬遜河正歷史性地面臨最低水位。這場生態災難威脅生物多樣性、破壞生態系統,並重創仰賴水路維生的當地社群。隨著旱災持續,居民被迫考慮離開世代居住的土地,改赴城市謀生,導致社區面貌永久改變。

42張全球得獎作品早在3月底已經公布,包含:川普遇刺、菲律賓在短時間內連續4場風災、奧運衝浪比賽、以色列空襲巴勒斯坦難民營導致兒童受傷等事件。

這些作品從來自141個國家的3,778位攝影師、共59,320件參賽作品中脫穎而出。

值得注意的是,美國大選候選人川普遭遇刺殺的得獎照片,並非目前在網路上流傳最廣、由美聯社(Associated Press)攝影師Evan Vucci拍攝的版本。本屆得獎照片所呈現的,是川普中彈後的脆弱樣貌,與他高舉拳頭、背後美國國旗飄揚的版本相比,形象截然不同,或可反映出評審們的品味與價值觀取向。

川普遇刺事件及其後的媒體大肆報導,被認為是左右美國大選結果的轉捩點,也改變了美國政治的未來。川普在槍擊後被特勤人員護送下場前高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」,這張照片捕捉了幾秒後的瞬間,在強調活力與力量的造勢現場,展現出候選人少見的脆弱與真實。

荷賽今年進行制度改革,獎項數量從原本的30個增至42個。過去每個賽區設有4個組別,分別頒發冠軍與優異獎;今年則改為「單張照片」與「圖片故事」各選出3名得獎者、「長期計畫」則選出1名。這樣的改制,讓得獎作品類型更加多元。

同時,大會重新劃分賽區:「亞洲、太平洋及大洋洲區」包含香港、台灣、澳洲至大溪地等地;「西亞、中亞及南亞區」則涵蓋阿富汗、中東、以色列與巴勒斯坦等動盪地區。這樣的區分,有助於平衡各區參賽作品數量,也讓熟悉當地政治、社會與文化背景的評審能更有效地做出判斷。

本屆同時取消了「開放形式」組別,過去結合攝影的跨媒體創作,如日記、影片、聲音、網頁與紡織等作品,今年起不再接受。荷賽回歸攝影媒介本身,理由包括:全球展覽環境多元,從公園到教堂都有,跨媒體作品難以全面呈現;作品提交與真實性查核亦有困難。

此外,大會正式禁止AI生成影像參賽,明文規定:「所有照片必須經由相機拍攝,不允許任何合成與人工生成影像。後製使用人工智慧填充(artificially generative fill)的照片亦不得參賽。」

荷賽在公布地區賽果後,曾因將兩組照片並列展示而公開致歉。第一張是6歲烏克蘭女孩在驚恐症發作時躺在床上的畫面;第二張則是入侵烏克蘭、在臨時醫院中受傷的親俄羅斯士兵。

Anhelina一家的村落位於烏克蘭前線地區庫普楊(Kupiansk),戰爭爆發後被迫撤離。她目前與祖母同住於95公里外的博爾希夫卡(Borshchivka),母親則在哈爾基夫(Kharkiv)工作。攝影師希望展現:即便天真已被摧毀,孩子們仍在努力適應戰火下的新生活,重新建立心靈秩序。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕,這名士兵被徵召加入烏東頓巴斯(Donbas)地區一支親俄的「共和國」部隊,後併入俄軍編制。他在烏東前線巴赫木特(Bakhmut)戰役中受傷,成為最血腥戰事的見證者。照片揭示了士兵身處地下臨時醫院、傷重截肢的瞬間,也呈現戰爭殘酷的日常一面。

大會在聲明中指出:「這兩張照片有明顯的不同:一張是兒童因戰爭受苦,一張則是造成苦難的入侵軍人。」聲明中同時引用聯合國數據指出,截至2025年2月21日,俄羅斯大規模入侵烏克蘭已造成超過12,654名平民死亡、29,392人受傷。烏克蘭的能源基礎建設、醫療設施、民宅與學校均遭受攻擊。

另一起引發爭議的是:俄羅斯國營通訊社塔斯社(TASS)的攝影師Mikhail Tereschenko所拍攝的喬治亞示威照片獲獎。喬治亞地處東歐與西亞交界,早於2008年曾遭俄軍入侵。

2024年11月,喬治亞政府宣布暫停歐盟談判4年,選舉也遭指控舞弊,引發大規模示威。歐洲議會拒認選舉結果,數千民眾在首都特比利西(Tbilisi)上街,與警方爆發激烈衝突。年底更有法案將展示抗議標語視為非法,言論自由遭大舉壓制。

該攝影師在得獎影片中提及俄烏戰爭時,使用「解放馬里烏波爾」一詞,引發強烈反彈。對此,荷賽表示並不認同該表述:「得獎作品是根據照片本身的質量評選,而非攝影師或其所屬媒體機構(評審在過程中並不知曉作者身分)。該照片亦符合參賽資格。」荷賽補充,未來將更加謹慎審視現行制度。

筆者有幸成為「亞太及大洋洲組」地區評審之一,其餘4位分別是國際通訊社圖片編輯、紐西蘭奧克蘭國際攝影節創辦人、攝影記者及影像教育者。筆者是位攝影作者,本業在香港一間報章編輯和挑選新聞照片。

2025年1月至2月期間,大概花了10天時間,總共看了過萬張照片。我們依照視覺質量、故事性和代表性來選出優勝作品,也同時考慮照片是否創新、在挑戰或固化某議題的刻板印象、暴力和新聞性之間的平衡,有否保護到照片中弱勢群體的身分和尊嚴。

我們在一個叫Picter的網站挑選作品,這個網站類似是進階版的Google表格,讓參賽攝影師上載和輸入照片資訊,也設有等觀看模式,可以讓評判專注評分。除了荷賽,另一新聞攝影大賽Pictures of the Year Asia也有採用,相信是目前最有效的攝影比賽平台。

第一回合,只看照片本身,不帶任何資訊;第二回合,開始提供攝影師國籍、身處地方、性別、標題和簡短圖片說明等基本資料;第三回合,能看到詳盡圖片說明。第二和第三回合起,每回完結前會與其他評審在網上會面,可以為覺得值得重新考慮的作品拉票,分別必須有2及3名評審支持,才能晉身次輪。首三回合最終選出約20張單張和圖片故事,約12個長期拍攝計畫,交給全球評審。

2024年10月底至11月初,菲律賓在短短10天內遭遇4場颱風襲擊,分別為潭美、銀杏、桔梗與天兔,對呂宋島(Luzon)北部造成嚴重破壞。氣候變遷評估中心指出,自2012年起吹襲菲律賓的颱風數量上升達210%;其他研究也指出極端降雨與水災風險正日益加劇。

大會建議,第一回合,單張照片可以看3秒,圖片故事和長期計畫每張看5秒,實際時間應該更短。平常圖片編輯工作,每天處理數百至數千張國際通訊社或本地攝影記者傳來的照片,挑選每張照片時間不夠1秒,才能有效率地完成工作。

如果有利益衝突,例如有委派攝影師或參與編輯工作、與參賽者有專業關係,也可以在會面時主動申報。難忘的是評審開始前,大會請來長期與戰地記者合作的哥倫比亞大學新聞學院達德中心(Dart Center for Journalism and Trauma)專家舉行工作坊,分享如何面對暴力和創傷性影像。接觸大量暴力影像後,如何調整心理?專家建議適當時暫停工作,把螢幕或影片音量調細,選在自己最有精神的時刻處理最「難看」的影像。多和同事、行業、朋友、家人交流,抱怨幾句再做,也有助紓緩情緒和壓力。

單張照片一張圖勝千言,圖片故事則由4張至10張照片組成,考驗攝影師鋪排能力,內容更多變化,故事的完整性、新聞性、創新性也影響了入選決定;長項攝影計畫由24至30張照片組成長篇故事,拍攝年分必須跨越3年,本身有一定門檻,更可以看出攝影師的技巧、風格、投入付出心力,擁有的篇幅和敘事空間更加宏大,鋪排、節奏和起承轉合更為講究。

在評選後期,幾組照片各有千秋,標題和圖片說明變得更加重要。有時候畫面很美,但不明白故事的新聞性,詳盡的圖片說明有助評審理解故事,攝影師在圖片說明上要下足功夫。

經過這麼多年工作訓練,以為自己觀看照片速度不會太慢。但筆者發現,同組其他評審總是更加快完成評相,而且對照片內容的觀察,有非常仔細和全面的思考,讓人非常佩服。

紐西蘭尤瑞瓦拉(Te Urewera)地區的圖霍族人(Tūhoe)歷來堅守語言與文化傳承。2014年,紐西蘭政府與圖霍族達成歷史性協議,賦予他們以族群方式自主管理祖傳土地的權利,成為原住民族自治的一大進展。這項記錄拍攝計畫橫跨多年,呈現他們如何在現代社會中維持自我認同。

總括來說,這次參與荷賽評審工作是非常難得的經驗,可以看到世界頂尖的新聞攝影作品,也可以看到其他行業裡一流的評審們在做出決定時的準則與敏銳度。

香港的攝影記者抱怨,做了十多年沒有加薪,工資追不上通膨;同組評審發起網上群眾募資,希望由紐西蘭飛往阿姆斯特丹,參與荷賽頒獎典禮。荷賽是攝影記者的夢想,但即使是最高榮譽的獎項,也缺乏資源讓地區組評審出席儀式。

在面對AI挑戰和世界日漸分化的時候,無論是中美角力、以巴衝突、俄烏戰爭,新聞攝影首當其衝地反映了這些爭議。不論是香港、台灣,乃至全球,新聞攝影行業也正面對行業萎縮、資源不足的問題。新聞攝影記者的付出和回報,往往不成正比。

在掌握新聞自由的同時,希望大眾會記住攝影記者們所付出的血汗,為我們記錄重大新聞事件。也希望更多人能以自己可行的方式,繼續支持新聞攝影行業。

2024年3月,以色列軍方攻擊加薩市(Gaza)。當Mahmoud Ajjour轉身催促家人逃離時,一場爆炸炸斷了他的手臂,並使另一隻手也嚴重受傷。他與家人撤離到卡達首都杜哈(Doha),接受治療後,學會用腳打電動、寫字與開門。他的夢想很簡單,就是裝上義肢,像其他孩子一樣生活。聯合國指出,截至2024年12月,加薩兒童截肢的比例為全球之冠。

自1950年代起,約20萬名韓國兒童被送往美國領養。美聯社調查發現,許多領養案件存在大量造假文件。愈來愈多如Nicole Motta一樣的被領養者,試圖尋根,卻發現自己的人生故事與原以為的完全不同。

巴黎奧運衝浪選手Gabriel Medina在預賽中拿下近乎完美的9.9分,最終獲得季軍,冠軍則由法國選手Kauli Vaast奪得。這張照片在網路上引發大量共鳴,僅Medina的Instagram上就吸引超過950萬人按讚。自2020年起,衝浪成為奧運正式項目,2024年巴黎奧運則選址於遠離法國本土26,000公里外的大溪地。

印尼鎳礦產業在過去10年急速發展。鎳是製造電動車電池及再生能源儲能設備的重要原料,印尼韋達灣(Weda Bay)地區產量占全球17%。然而研究顯示,鎳礦開發導致森林砍伐、空氣汙染與更頻繁的水災,煤炭冶煉也增加碳排放。當地健康中心指出,從2020年至2023年,呼吸道疾病個案激增25倍。

華富里(Lopburi)位於泰國曼谷以北,素有「猴城」之稱,當地居民認為獼猴會帶來好運,是城市認同的重要象徵。然而COVID-19疫情爆發後觀光客銳減,2020年猴群數量一度達3,121隻,開始大舉侵入市區,騷擾居民、偷取食物。地方政府於2024年啟動猴群絕育行動,企圖重建人猴平衡。

自2021年緬甸發生軍事政變以來,境內反抗力量逐漸集結,包括人民防衛軍與不同民族民兵組織。2024年起衝突加劇。攝影師以自身童年經歷為起點,跨越多地,記錄反抗組織的日常與前線生活,在歷史黑暗時刻中尋找希望與抵抗的身影。

Tamale Safalu在2020年一場機車車禍中失去一條腿,但他沒有放棄夢想,持續參與健美比賽,並成為烏干達首位與健全選手共同參賽的殘障健美運動員。他勇敢挑戰社會對身體限制的刻板印象,激勵無數人重新思考自己的潛力與價值。

尚比亞南部城市利文斯頓(Livingstone)近年因雨季降雨不足,導致野生大象進入人類居住區覓食,加劇人象衝突。2024年,城鎮內至少有11人死於大象攻擊。為了避免人象雙方傷亡,3名志工組成「大象救援隊」在野外巡邏,嘗試以非暴力方式驅離象群。他們長期投入,儘管風險極高,仍堅持守護動物與社區。

為解決高額國債,肯亞政府於2024年提出向生活用品課稅的法案,引發年輕人發起全國性抗議。6月25日,抗議者衝入國會與警方爆發激烈衝突,多人受傷、死亡或被強制失蹤。儘管總統魯托(William Ruto)撤回法案,示威並未平息,要求政府問責與結構改革的訴求持續延燒,青年世代成為改革主力。

2023年4月爆發的蘇丹內戰持續至今,造成無數平民流離失所、城市廢墟遍地。攝影師受邀拍攝恩圖曼城(Omdurman)內一場婚禮。他表示:「在炸彈與恐懼之外,婚禮是一種對日常的堅持與渴望。」雖然死亡陰影仍在,婚禮提醒人們,儘管痛苦仍在,快樂與希望未曾消失。

在荷蘭與世界許多地區,性別肯認醫療(gender-affirmation care)往往須等待數月甚至數年,這對非二元性別與跨性別人士造成極大心理壓力,導致孤立與絕望。攝影師希望藉此紀錄,促使社會更理解等待的痛苦,呼籲建立更具包容與同理的性別醫療體系。

2024年,以色列對加薩發動連月轟炸,聯合國報告指出,超過60%的家園被摧毀,95%醫院無法運作,近200萬人無家可歸。外國記者無法進入,當地攝影師冒險記錄前線。攝影師表示:「每當拍到倒塌的建築,我就想到我自己的家;每見到被抬出的殉道者與傷者,我便想起我父親與兄弟。」

自2024年以巴戰火爆發後,以色列與黎巴嫩真主黨間的交戰亦加劇,黎國首都貝魯特(Beirut)本應是避難地,卻遭空襲。以軍指稱真主黨將據點藏於住宅區,導致市區成為攻擊目標。市民在無預警情況下頻繁聽見無人機轟鳴,生活瀰漫恐懼與不安。

2024年孟加拉爆發大規模學生抗爭,起因為政府限制就業配額,抗爭者並指控政府非法拘留、失蹤異議人士與操控選舉。原本和平的示威遭到強力鎮壓,造成超過1,400人死亡。8月政權倒台,總理流亡,軍方接管成立過渡政府。

2023年,委內瑞拉反對派領袖馬查多(María Corina Machado)贏得初選,挑戰總統馬杜洛(Nicolás Maduro),但遭禁止參選,她改為支持候選人龔薩雷斯(Edmundo González Urrutia)參與選戰。儘管最終選舉被政府宣稱由馬杜洛勝出,但各國質疑投票結果合法性,龔薩雷斯流亡,馬查多則持續以地下方式活動。

Emberá Dobida是哥倫比亞原住民族,多年來逃避武裝衝突遷徙至首都波哥大(Bogotá)。他們在城市中受歧視、生活條件惡劣,近年社群中自殺與自殺未遂案件大幅上升。這組照片記錄遺族如何在悲痛中保留記憶與文化。

2024年4月至6月,巴西南大河州(Rio Grande do Sul)發生史上最嚴重水災。創紀錄的暴雨造成逾50萬人流離失所、183人死亡。氣候科學家指出極端天氣頻率加劇,是全球暖化效應的直接證據。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。