評論

陳映真辭世的消息傳來,敬重他的人不捨、欷噓,而網路上一些因政治立場不同而極盡嘲諷的言詞,也令我驚詫。我試圖平靜的面對這個必然到來的消息,但那晚的心情仍翻攪、低盪。我看到曾與陳映真因政治意識型態殊異而四度激烈筆戰的陳芳明教授,向他過世的論敵至最高敬意時,稱陳映真是他「文學的早期啟蒙者」,其辭世是「台灣失去一位可敬的作家」;而與陳映真情逾兄弟的鄉土文學論戰推手尉天驄教授,也曾以諍友的感慨心情,直言其老友「雖然經常反抗某種政治現實,卻又不知不覺陷入另一種現實政治的牢籠中」。

那一代人裡有這樣的典範,能不以私交害公論,或不以政治立場否定人的價值。對照今日一些獨派網路法西斯的殺無赦冰冷言詞,覺得社會常常是倒退而未必會往前進步的。面對陳映真的辭世,生活上與之交往不深、政治立場亦不盡相同如我者,其實並無資格描述或為文回憶陳映真,原只希望安靜的懷念他。但因為被釘死在「統派旗手」的形象上,讓客居他鄉的陳映真的辭世,就得在台灣社會集體輕忽或輕蔑的對待中被快速帶過、遺忘,我覺得是一種對歷史也是對台灣自身的輕侮,遂不揣淺陋,於此對這位我敬重的長輩再做一次個人的追憶。

陳映真是一個巨大的存在。過去幾十年裡,無論他如何受到爭議,並不減低陳映真在文學、思想、與宏觀之政治歷史上,帶給華文世界知識階層深刻的啟迪、撞擊或典範作用。我雖有幸能在過去30多年裡的某些時刻,零星、短暫地與陳映真有過間接或直接的接觸和交流,但比起我這個世代裡不少追隨過他、或曾與他長期共事一堂的其他我輩友人,我接觸陳映真的經驗相對地仍差得很遠。

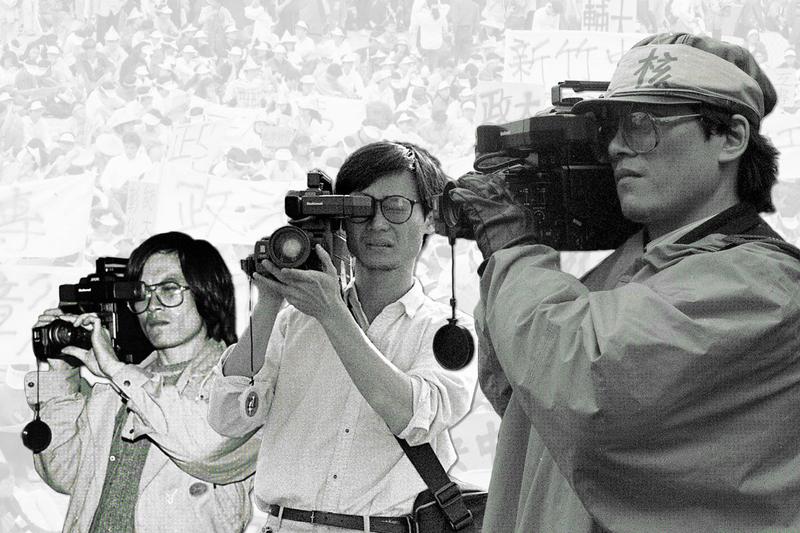

政治上,我既非大一統或民族主義信仰的追隨者,社會參與上,亦缺乏對《人間》雜誌或報導攝影的忠貞信念和持續實踐。雖忝為該雜誌的初期成員之一,我卻不僅成為早退者,且同時對紀實攝影在訴說真實或做為一種政治認識的形式是否有效等諸種問題上,持續抱持疑問。可不管怎樣地「叛離」,面對一個具有典範高度的人,我從陳映真身上,無論如何學到了很多一輩子受用的事。

如同在情感上無法磨滅的一組「紀實」影像,我的第一個陳映真映像,發生在1970年代中期於東海大學唸書的青年階段。當時大三,我與同學們剛在「中國當代小說選讀」課上唸過《將軍族》和《第一件差事》不久,風聞陳映真已從政治牢獲得特赦提早出獄,興奮地想像、並且認真開始籌劃邀他來東海演講的事。同班好友姚欣進負責的全校文藝社團「東風社」,和那年由我負責的「外文學會」,終於聯手將此事實現,讓那間當時東海大學唯一的階梯式大教室,擠滿了朝聖般的師生和聞風而至的各路仰慕者,與有關單位派來的監聽者。

我像個小粉絲一樣縮在教室一角,讓初抵不惑之年的陳映真無可抗拒的魅力與風采,和他謙卑又深刻地反省著知識份子角色的講話,撞擊著如沐春風的我的身體與思緒。我猜,晚我一級的外文系友李文吉、傅君,那天晚上大概都在這間教室裡聆聽演講。他們幾位後來比我更早的加入籌備中的《人間》雜誌團隊。英年早逝的李文吉,更是《人間》團隊最堅定、攝影與文字能力最好、思想最深刻而包容的成員之一。

再一次直接接觸陳映真的機會,是1983年他應聶華苓女士之邀,赴美國愛荷華大學參加「國際寫作計畫」之時。因為先前的幾面之緣,我與前妻有機會偶爾接觸陳映真、陳麗娜夫婦,並得以更近距離地見識到他作為藝術家的細膩敏感、作為小說家的幽默趣味與銳利觀察、和作為一個生活上對人非常寬容的長輩的溫暖。陳映真也在這兩個多月旅居愛荷華城的日子裡,初次跟我提及他想要辦一個以報導攝影與文字介入社會的刊物。這個消息,對正在學習新聞與紀實攝影的我而言,自是極為鼓舞的訊息。

與陳映真夫婦和其他兩岸訪問作家在愛荷華城的一些有限的生活接觸裡,有個經驗一直印象深刻。該寫作計畫也邀請了好幾位中國作家,他們對陳映真都十分敬重。一位今已辭世的彼岸前輩作家茹志鵑女士(作家王安憶的母親),對陳映真更是格外珍惜;她曾側面問我,非屬文學圈的陳映真的妻子,是否完全瞭解她的先生在台灣和華文世界的重要意義。我知道這位直率的前輩作家的關切和提問沒有惡意,只是對陳映真的疼惜。

在懷念陳映真的諸般文字裡,我不確定會有多少人提及陳麗娜對陳映真中後期創作生涯和日常生活裡,所產生之穩定支持的重要意義;但我猜一些與陳映真熟識或深交的各界朋友,在他臥病北京的10年裡無法前往探視,或者在陳映真最後無法「落葉歸根」的遺憾之餘,可能對陳麗娜女士的「嚴格守門」多少有些抱怨。當年茹志鵑的那個細節,如今再次浮現,只是讓我感慨:作為陳映真妻子的陳麗娜,究竟能擁有多少作為自己生活伴侶的陳映真?或者,該怎麼照顧/必須讓渡多少比例的丈夫成為公共財,才能讓各方滿意?

當陳麗娜一生不離不棄地悉心照顧陳映真的生活與一切,半生以來還得承受他人不斷投以「你懂陳映真嗎」這種無意貶損、但無論如何可以累積成巨大壓力與內傷的眼神時,我們關切宏大歷史、偉大意義的文化菁英們(尤其理論上應該能有同理心的女性作家),仍不能免俗地只能從「英雄」的角度和意義,去關切一個作家的價值與生命,該如何被認識、重視與維護,而無意間並不真正在乎那位相對缺乏「重要意義」的英雄的陪伴者之生命價值。畢生強調弱勢者也是「人」的陳映真,大概也不會同意這種看待人的價值概念吧。

回到1985年夏天。我帶著陳映真邀請加入《人間》團隊的興奮之情與「虛榮感」和對紀實攝影未多思索的素樸熱情回到台北,短暫地加入了雜誌社。記得剛回台北的第3天,我在雜誌社附近、靠近復興南路與和平東路口的一家咖啡店裡,和陳映真碰了面,很快談了一下未來的工作。結束時,陳映真看我似乎不假思索的準備上班了,慧黠地提醒我:「你還是再想一下這事好了,不要只聽我說。小心我們中年人的狡猾。」

陳映真這句話,讓我當下受到觸動,日後回味無窮。我心想,是何等精彩的小說家,才能說出這樣複雜又真實的話。然而,我的素樸熱情並沒有維繫太久,還是讓他失望了。繼而再想,也許他以小說家的銳利觀察,一眼看出我不是那種對信仰堅定又能吃苦的人,因此才幽默蹦出一句對我的「預言」吧。但無論如何,姑且將「中年人的狡猾」的語境斷章取義,倒也成了我向陳映真的一個學舌,借用為今日當我面對年輕人時,對他們和對自己的不時提醒。

陳映真的政治立場與思想,不是這篇短文想討論的,我恐也並無能力為之。但無論爭議為何,陳映真是位終其一生言行一致的左翼思想家與行動者,則毫無疑義。他一生儉樸的生活方式、簡單到幾近刻苦的物質條件,是認識他的人有目共睹的;而他始終如一的思想與政治立場,在台灣這種特別容易產生風向雞、變色龍的社會裡,更是彌足珍貴的稀有品格。我也許是個不能向任何教條主義政治立場輸誠的漂泊者,而即使如此,陳映真仍是一位讓我尊敬的人。

他在思想上、政治上,初步地啟蒙了我這個魯鈍遲緩的人。更重要的是,儘管陳映真常在他的講話或寫作裡強調,相對於其他文學大家,他的藝術天分無法等量齊觀,且他也不那麼在乎「怎麼說」而更關心「說什麼」;但我清楚知道,他的藝術和他這個人,是精彩、複雜、深邃、費解的,而他的才華與複雜性,都不能被那些對他的評價可能失之簡單化的道德先行、教誨主義等概念所取消或掩蓋。我相信,陳映真值得更細緻地再研究、再考察。

陳映真的豐富性與複雜性,至少讓我有機會學到,如何可以在堅持進步政治立場與道德原則之際,同時冷靜反思這些可貴的東西所可能帶來的教條化、父權意識、或威權性格。這些反思,可能單獨在他所提供給這個世界的政治立場裡,無法全然習得,而必須回到陳映真這豐富而複雜的人和他的藝術裡,以追索究竟。而我必須心存感謝,因為首先有了陳映真這個巨大的身影與複雜的存在,我們才有足夠的機會進行這些學習與反省。

這篇微不足道的文字,只是我追念陳映真的一份個人札記。陳映真至今依然感動我的一篇文字,是在大學時讀到他以許南村為筆名的《知識人的偏執》一書裡的自序。我於此翻轉該文最後一段話裡的主詞與受詞,援引為陳映真讓我一生受用的一個註腳:「我是個平凡的、充滿了許多矛盾和缺點的人。但願他的關切和他對我的、超乎我所能馱負的期待,都成為嚴厲的鞭子和腳前的提燈,使我用功些、謙卑些、誠實些、勇敢些⋯⋯。」

(本文改寫自〈永遠的鞭子和提燈〉。原文刊於《人間風景‧陳映真》,文訊雜誌社編,2009年9月出版。)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。