2015年夏天,台灣出現第一名在瑞士「尊嚴」組織協助下結束生命的案例。

他生於1945年的台北,擁有工程科系大學學歷,因為工作而頻繁往來各國,2014年年底成為「尊嚴」的會員時,他已罹患結腸癌,癌細胞轉移至肺、肝、骨頭。歷經幾輪化療後,他接受安寧照護,直到2015年8月,他再也無法忍受痛苦,決意結束生命,在家人的陪伴下至瑞士接受「尊嚴」協助,自行為人生畫下句點⋯⋯

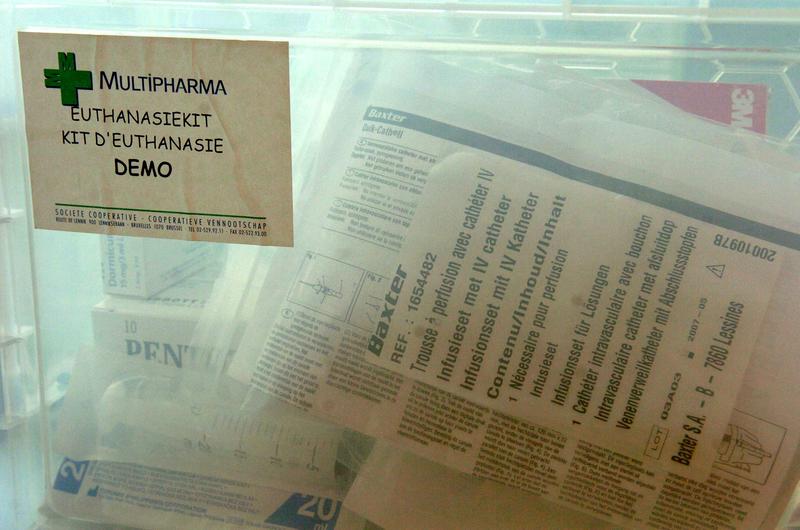

目前,「尊嚴」約有20名兼職員工,全職的董事會成員有3人,除了創辦人莫奈利外,還有路雷(Silvan Luley)和馬汀諾(Sandra Martino),是核心管理者;目前「尊嚴」有來自84個國家的7,700名會員,其中7名是台灣人。

很多人誤以為去到「尊嚴」,他們會說服和鼓勵人們結束生命,但其實會員中真正由他們完成協助自殺的個案,只有3%。外人不知道的是,「尊嚴」花了更多時間,防止絕望的人獨自用可怕的方式離世,讓受苦的人在走入死亡前,能得到專業醫療協助,知道還有其他的路可走。

台灣社會出現「我要安樂死」的呼聲,路雷說,第一步要先釐清,想要的是哪種型態,再展開社會討論,因為一個社會的目標應該是制定相關法律,並確保所有人在此範圍內都安全無虞,所以概念一定得精準、清楚。不經思索直接移植瑞士的模式,恐怕不可行。

究竟,瑞士在過去百年怎麼思考這個既個人又社會的死亡議題?陪伴無數人走過生命這條路的「尊嚴」,又怎麼幫助人們思考臨終這門課?

以下是「尊嚴」董事路雷接受《報導者》專訪內容,以第一人稱表述:

我成長在一個看待死與生同樣自然的家庭,在貿易公司當3年學徒、念完經濟後,便到跨國工業用品公司上班。30歲那年,不知怎的,我再也無法承受當代經濟體制的極端貪婪、瘋狂追求股東利益,於是辭職然後出走各國。回到瑞士後,我決心投身於非營利的人權相關領域,輾轉來到「尊嚴」,一待便是13年。

我在「尊嚴」13年來,印象最深刻的協助自殺案例是一名來自以色列的女士。記得同事說,這名女士信仰猶太教,陪著她一起來瑞士的家人多達三、四十人,他們在她的床榻四周點滿白色蠟燭,唱著家鄉的希伯來歌曲,用燭光和歌聲,伴她走完人生最後一程。

那畫面非常美麗。那美麗在於整個家族對她展現無比的愛與支持,這份愛與支持一路伴隨她直到最後。能在我們所愛的人陪伴支持下完成生命最後一節,我覺得這是善終最重要的事。

雖然「尊嚴」的確提供會員如前述的協助自殺服務,但實際上,只有3%的會員最後會在我們與外部醫生的協助下,自主結束生命。

多年來,這3%的人基本上都承受著極大痛苦,大部分要不是罹癌,要不就是神經系統疾病患者,譬如俗稱漸凍人的運動神經元疾病患者,或是亨汀頓氏舞蹈症、帕金森氏患者等。這兩大族群之外的少數幾位,可能是因為重大意外或其他原因,造成四肢永久麻痺或是嚴重癱瘓。

會選擇使用我們服務的癌症病人,雖然知道可以利用安寧緩和醫療,接受深層鎮靜,但是他們想在意識清楚下,自行結束苦痛。神經系統疾病患者和其他少數人,則是出於不願意讓自己清醒的意識困在一個再也無法正常運作的身體裡,事事仰賴他人,生活沒有品質也沒有尊嚴。

但其實,多數人不管是透過電話還是email找上門來時,都代表他們遇到健康問題或是生活危機,一時之間走投無路,而我們接下來做的就是提供他們選項,告訴他們,其實你還有其他選擇,可以跟哪些專家或團體談談看怎麼做,協助他們。

很多人一聽到還有這個或那個選項,肩頭上的壓力頓時就會減輕不少,對未來的恐懼也會淡很多,便可以繼續過下去,重新找回生活的喜悅和品質。從這個角度來看,其實我的工作最主要的部分是關於生命本身,包括如何去形塑生命直到最後一刻,當然也涵蓋了死亡。

我的親朋好友並不覺得我在做的事情很奇怪,畢竟幫助人們生命的終點不要走得那麼苦,並沒有錯。我想這也跟瑞士或是歐洲看待生命的哲學有關。很多調查顯示,多數瑞士和歐洲其他國家的人,都支持不管是在人生中還是生命終點都要有選擇。

社會發展到今日,我相信不管是台灣人還是瑞士人,都越來越有自覺,重視個體的自由選擇權利,喜歡為自己的人生做選擇,從選擇念什麼科系到做什麼工作、跟誰在一起、生幾個孩子、住在哪裡等,大家都希望依照自己的觀點和偏好做決定。

從另外一個層次來看,在現代發達的工業國家,拜醫療衛生和科技、教育等種種進步,大幅提升了我們的預期壽命。以瑞士來說,過去100年來,預期壽命足足增加了兩倍,從40歲變成80歲。這很棒,我想,要是可以享受生活直到最後一刻,任誰都想要長命百歲。

但問題來了,現在醫療科技已經發達到即使大限已到,還是可以讓你活著。那人們自然會開始問:這樣活著真的是我要的嗎?靠醫療措施延長的這段時間,對我個人來說是好的、有意義的、有價值的嗎?我們延長的到底是生命,還是痛苦?除了「賴活」,我難道不可以選擇「好死」嗎?

在高齡社會,所有人都需要學習臨終議題,包括醫療專業人員、政治人物和一般民眾。但可惜的是,很多瑞士醫生在學校根本沒學到,反而透過聯絡我們來學。

很多來電要我們協助死亡的病人,當我們問他有沒有跟醫生討論緩和醫療或是持續性深層鎮靜、知不知道自己的病人權益、有沒有預立醫療指示的表格等等,他們會回:「那是什麼?」或是「我的醫生跟我說,緩和醫療只有臨終前3天可以用,我覺得太晚了」,事實上緩和醫療可以提早介入,而且還有很多其他事可做。

所以我覺得還是回歸到教育問題。雖然近20年來,瑞士的安寧緩和醫療在我們或其他組織的刺激下已有進步,我們到處演講、訴訟、參與立法諮詢,跟醫生、研究人員或學生聊,近來幾乎所有使用我們服務的病人,都接受了緩和醫療照護,社會也開始討論生命品質和臨終議題,包括預立醫療照護計畫、預立醫療決定或是器官捐贈、指定醫療代理人等。但就整體臨終教育的普及程度來說,顯然進步的空間還很大。

在我看來,安寧緩和醫療和協助自殺是不衝突的雙軌,病人可以依據自己的健康變化,決定走哪一條路。不過有些緩和醫療的專家會認為,緩和醫療就可以解決所有問題,不需要協助自殺,這我就不以為然,因為這不是真的,而且有沒有解決到問題要由病人判斷,而非醫生。

確實,緩和醫療極為重要,幾乎所有癌症末期病患都會使用到,而且緩和醫療不只提供止痛,還包括照顧到病人家屬以及病人的身心靈,從各方面改善他的生活品質,最後也可以施予持續性深層鎮靜,讓病人在最後的日子是睡著的,就不會感受到疼痛。但是,總有少數病人希望在全然清醒的狀態,而且在家人陪伴下,挑一個自己想要的時間,自行結束痛苦和生命,這就不是緩和醫療可以辦到的。

我總問,為什麼要讓緩和醫療和陪伴自殺兩種協助死亡的方法彼此競爭呢?完全沒必要。我們要做的是把所有可能選項攤在病人前,當病人知道當事情惡化,他有幾個選擇,他可以控制人生最後一哩路的走向,那他就會比較安心,不會再那麼害怕死亡。

有選擇為什麼重要呢?讓我們回頭想想人類活在世上圖的是什麼呢?我們想要的不過就是自由,想要感受得更好、過得更好。我們不喜歡被逼到牆角,別無退路。而「尊嚴」提供的是一道緊急逃生門,在你覺得退無可退時,可以轉身推開離去,但絕大多數的人,其實完全用不到這扇門。

什麼意思呢?在所有成為「尊嚴」會員的人之中,會有一小群人想要使用協助自殺服務,當他們的資料通過審核得到「臨時綠燈」,也就是使用協助自殺服務的通行證之後,7成的人會跟我們說,「謝謝你提供了緊急出口,但我現在用不到。如果事情變得更糟,我會再來找你們。」然後他們就再也沒出現了。

也許在幾個月或幾年後,我們會收到他們家人寄來的email,上面寫道,病人知道身後有緊急出口後,就鬆了口氣,繼續活下去,最後可能在緩和醫療照護下過世,或是就這麼走到生命盡頭。每次看到這樣的信,我都會對自己說「完美!事情應該就是這樣!」

緊急逃生門還有更重要的意義──若是受苦的人們發現自己別無選擇,他們就會身處嘗試自殺的風險下。

為了結束痛苦,走投無路的人們會對自己做很可怕的事情──從窗戶跳出去、衝到行駛的火車前、對自己開槍、上吊、服用過量藥物或是服毒,而且世界衛生組織(WHO)和其他研究皆指出,每個自殺而亡的案例背後,都有更多自殺未遂的人,相關研究數字從10到50不等,代表每10到50名嘗試自殺的人當中,只有1名會成功。這實在太糟了,不管是自殺成功或失敗的人,都會受好多苦,他們所愛的人也會很苦,社會資源也受影響;每個數字都是一個悲劇。

我們應該要讓企圖自殺的人知道:嘿!自己單獨一人嘗試自殺極度危險,你很可能傷己也傷人,別這麼做!你知道你還有其他更好選擇嗎?像是緩和醫療或其他治療、像是協助/陪伴自殺、像是自願安樂死等等,不管哪一種,只要可以防止人們嘗試自殺,避免人們嘗試自殺失敗後變得比之前更淒慘,都可以。

我覺得每位醫生也應該想想:是讓我的病人承受跳窗或是上吊的風險和結果比較好呢?還是我尊重他身為一個人,尊重他想要結束痛苦的願望,並支持他可以邁向一個自我選擇、平靜的終點比較好?

很多人嘗試自殺失敗後才打給我們,每次我接到這樣的電話都會忍不住心想:「哎呀!為什麼不在嘗試自殺之前就打來!」如果他們在嘗試之前就打來,我就可以告訴他們千萬別做,太危險了,其實有更好的辦法,而且我們可以先聊聊你現在遇到什麼狀況,告訴我你為什麼想要自殺,我們可以一起想解方,就像其他組織機關在做的一樣。

從這個角度來看,協助死亡其實和預防企圖自殺是扣連在一起的。你知道,外界常稱我們是「瑞士安樂死」組織,但從我們的工作涵蓋大量的諮商轉介和法律案件來看,這說法並不正確,而且還有用字上的失準,因為我們執行的是「協助/陪伴自殺」。

我非常強調用字精準,因為不同字詞牽扯到截然不同的內涵和法律條文,所以,每當有人說「我想要『安樂死』」,通常我會追問「你的意思究竟是?」。

「安樂死」(Euthanasia)這個字,根源於希臘語Eu-thanatos,指的是「好的、緩和、溫柔的死亡」。這個字眼長期被當作一個集合名詞,像是一把大傘,傘下容納了各種關於善終的想像,所以如果沒有進一步釐清你想的是哪一種型態,容易出現誤解。

目前在全球少數國家合法的型態主要有兩種,一種是「自願安樂死」(Voluntary Euthanasia),也就是意識清醒的病人在無治癒可能、痛苦難耐等情況下,可以要求醫療人員協助他服用或是施打藥物死去,這僅限於比利時、盧森堡、荷蘭以及加拿大。至於醫療人員在病人非自願下直接施打致死藥物,目前在全球都是非法的。

另一種是「協助/陪伴自殺」(Assisted/Accompanied Suicide),這跟「自願安樂死」的差別在於,醫療人員僅幫當事人開處方、準備好藥物,最後由神智清醒的當事人喝下或是按下藥物注射的按鈕。這在瑞士、荷比盧、加拿大以及美國奧瑞岡州、華盛頓州、蒙大拿州、佛蒙特州、加州、科羅拉多州等州合法(編按:夏威夷州也於2018年4月通過法案,於2019年1月實施)。

台灣人如果想要「安樂死」,第一步是先釐清:我們想要的是哪一種型態?然後再展開社會討論。光喊著「我要安樂死」,沒有意義。

因為你的目標應該是在法律上予以規範,並且確保病人、所愛的人、專業醫療人員和所有人在此範圍內都安全無虞,所以一定得精準、清楚。不經思索直接移植瑞士的模式,恐怕不可行,因為兩地歷史文化背景差太多了,瑞士可以當作參考範本,但最終台灣還是得想辦法找出符合自己社會的方式。

瑞士的狀況是,我們自從19世紀政教分離、成為現代國家後,自殺和協助自殺都不再是犯罪,因此社會其實沒有特別討論這議題。又由於受到啟蒙運動、人文主義、自由主義影響,瑞士的社會、政治和法律傾向給予人們最大的自由和最小的約束,直到1920年代,國會才開始討論把「協助自殺」列入刑法,於是有了第115條:若出於自私動機協助他人自殺,則有罪。雖然近年瑞士社會整體偏向保守、保護主義,但是支持個人選擇自由的基底未曾改變。

不過近幾年在歐洲和美國等所謂西方國家,確實可以感受保守方力量增強,某些由金錢、權力或是宗教教條等主導的團體,影響力逐漸擴大,這些人對一般人擁有自由選擇很感冒,畢竟自由並不利於他們施展用錢、權或教條來控制他人的伎倆,協助死亡議題自然也受到影響。

有些人會批評「尊嚴」帶動瑞士「自殺旅行」風潮,老實說,我覺得會這麼想的人很荒謬。一來這是「醫療旅行」,一點都不新鮮,30年前也出現所謂「墮胎旅行」──當一國不允許女人自己決定到底要不要孩子,不允許墮胎,這些女人就移動到另外一個允許墮胎的國家。更何況,如果一地限制多、不自由,人們本來就會遷移到更自由的地方。

如果抱怨來自瑞士國內,我得說抱歉,我認為這是人權,德國人、澳洲人、台灣人都和瑞士人一樣,可以前來行使選擇自由權。如果是來自國外,我會覺得別再抱怨了,起身改變自己的國家好嗎?讓你們國家的人民也享有像瑞士人一樣的人權好嗎?

這也是為什麼「尊嚴」一直在歐洲、加拿大甚至澳洲等地打官司,因為我們希望其他國家的人民也都可以在自己的土地上享有相同的自由,這麼一來,如果所有國家可以把「臨終自由」納入醫療健康和社會福利系統,根本沒有人需要飛到瑞士,「尊嚴」也不用再存在,可以關門大吉,而所謂的自殺旅行問題也立即消失。

而且如果今天台灣像瑞士一樣有選擇,我們現在就不用做這個訪談了,不是嗎?

當然眼前還有很多未竟之業:增進醫療專業人員的臨終教育,以及把「尊嚴」所做的事直接補進醫療照護和社福體系。若是每名病人都可以跟醫生談,然後得到專業的資訊和幫助,病人就不需要「尊嚴」。讓我們再也不被需要,可以關門然後退休,正是我們的最終目標!

我們的創辦人莫奈利有時會打趣說,「我都已經84歲了,我真的想退休了!」我和另外一位董事馬汀諾也都在「尊嚴」超過10年了,我們也不時會對彼此說,想退休去做別的事。但是,只要人們還需要我們去捍衛選擇的自由,需要去讓其他國家的人也擁有這份自由,我們就會繼續做下去。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。