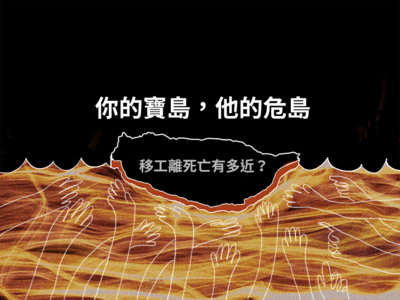

台灣有近70萬名移工,他們在台灣人的視野中,大多安靜溫順,就連死,也走得悄無聲息。客死異鄉、無依無靠,他們人生的最後一段路,便由同樣身處異鄉的越南法師釋淨如,為他們送行。

「nam mô a di đà phật」、「nam mô a di đà phật」(南無阿彌陀佛),越南語的腔調隨著梵音節奏起伏,吟唱聲傳自地底,穿過迴廊共鳴,聲音更響了。

尋著聲音,從梧棲童綜合醫院的側門走入,還要再下兩層,不透光的地下室,只剩冷調的日光燈閃爍。在狹長陰暗的走廊盡頭,用木板隔出的房間成了簡易靈堂,正中央阮日登的遺照是從臉書下載的,露出淺淺的微笑,一如女友阿賢對他的印象:貼心、愛笑、對朋友很好。

兩人的愛情從台灣開始,他們原本約定要一起回越南過年,接著結婚,在剛蓋起的新房子前做點小生意,結束異地辛苦的外勞生活。

但年僅26歲阮日登沒有守住他的諾言。

返國前一個月,因為一場突如其來的車禍,兩人再見面,便是在靈堂。

醫院裡沒有第二支這樣的送靈隊伍,全由移工和新住民組成,除了女友阿賢和工廠的同事外,還有來自台北、台中、嘉義、高雄的新住民 ,她們並不認識今天喪禮的主角,只因「覺得生命很無常啊,我們現在幫助他們,有一天也會輪到我們。」 嫁到台灣近20年的阿阮特地從高雄北上,送她口中陌生的弟弟最後一程。

站在隊伍最前頭,手持法器、身穿黃袈裟的是越南籍的釋淨如。她在兩天前接到阿賢的電話,希望陪「亡夫」走最後一段路。

1米5的身形,在一群工人之中,釋淨如更顯嬌小,但她卻給了近20萬名越南移工在台灣難以取得的慰藉,替他們在異鄉收屍。

過去3年,釋淨如經常接到越南移工的電話,「剛開始我幫移工超渡的時候,我很驚訝,一週就有兩三個人死掉。」累加下來,她每年超渡上百人。

「在台灣每個越南同鄉會的頭都認識她,」曾以逃跑外勞為題拍攝紀錄片的導演阮金紅談起釋淨如,直說「她可以影響所有在台灣的越南人,因為她能連結移工跟我們(新住民)姊妹。」

現在她隨身攜帶兩隻手機,電話那頭,是隨時不期而至的死亡。有的是廠工,半個身軀捲進機械裡傷重不治;有的是逃跑的工人,在尚未落成的華廈墜樓卻沒人敢送醫;還有他們在異鄉沒有結果的愛情下,最終只能被拿掉的孩子。

她的助理向我們承認,多數是逃跑外勞,因為「他們死掉老闆不會出面,在台灣又沒有家人,我們同鄉就請法師來超渡。」釋淨如見識過各式各樣的死亡,她經常開車深入山裡的工寮,或是駐足在殯儀館沒人認領的無名屍前。

然而,她說成為客死異鄉的見證者,全是意外。

2014年,她第一次幫移工超渡,是受新住民的鄰居請託,幾位她認識的越南移工往生,「台灣的法師來招魂,講的是中文,怕他們聽不懂。」當年才29歲的釋淨如詫異於他們的生命竟走得無人問津,「就一個牌位小小的,沒有人來上香,走得很冷清的那種。」

但在這天以前,她與越南移工的生命是沒交集的平行線。

更具體的說,他們是全球化的兩種面貌。越南移工在2000年後大幅度向全球輸出,他們每年匯回母國140億美元,被視為國家英雄。

而釋淨如7歲在胡志明市出家,人生軌跡一路平滑,從國立的佛教大學第一名畢業,2011年考取留學獎學金,赴台灣佛光大學進修碩士。「從小我都在寺院裡長大,很少接觸那些經濟困難的人,」釋淨如接著解釋,「尤其外勞大多來自北越,胡志明市(位於南越)是比較都市的地方,我不會接觸到他們。」她精通英語、中文,經常受邀出國弘法,護照上蓋滿往來美國、日本、新加坡的戳記。

即使她到台灣念書,當時越南移工人數已突破10萬,是第二大的移工族群,但她仍沒接觸他們,因為佛光大學位於宜蘭礁溪的山上,而她幾乎不曾下山。

2014年,她繼續拿到獎學金,轉往暨南國際大學攻讀教育博士。遠房親戚的姊妹正好在台中有房間出租,她意外搬到第一廣場附近,移工自此走入她的視野。

鄰居多是越南來的新住民,週末帶著移工到她的公寓誦經,隨著認識的人多了,她陸續接到請託,替死在異鄉的越南人超渡亡魂。

正青春的生命,還來不及展開,他們都成為蓮位上的寥寥幾筆,但兩個小時反覆誦經與儀式下來,她已精疲力盡,無力關心這些人的死因或其他信息。

直到某次靈堂之上,正中央的遺照是跟著她學佛的女弟子。「我印象很深刻,那個女生才23歲,長得很可愛,每次見到我都很甜的喊我『師父』。」釋淨如助念後,多問了女孩的信息,原來她才來台灣4個月,父母貸款6,000美元讓她出國工作,但女兒死後,這筆債務徹底壓垮家中原本匱乏的經濟。

當個週末,釋淨如一如往常帶著新住民與移工誦經。原本,她極力維持佛堂的莊嚴與肅穆,一直與移工保持著距離,從不過問他們的生活,日子久了,她也習慣移工們大都安靜,活得悄無生息,像是對生命的屈從。

可那天替女孩助念的畫面,一直縈繞在腦中,誦經結束後,她多問了一句:你們在台灣的生活過得如何?

原本移工粗紅的臉龐,突然陷溺於一種溫柔的情緒,他們毫無保留地向釋淨如敞開生命。接下來幾週,他們陸續帶來出國前的契約,與每個月的薪資單。移工出國前需繳交6,000~7,000美金元的仲介費,家人通常要跟銀行、親戚或高利貸借錢,她才明瞭,出國工作是必須搏上全家人的賭局。

「我很驚訝他們的仲介費,還有其他費用扣完以後,每個月只剩8,000~9,000台幣而已,」釋淨如不自主拉高音量,「很多人都在抗議越南外勞逃跑,但是那時候我才真的感受到,他們逃跑是因為真的活不下去。」

有移工帶她去東海大學附近的宿舍。它只是一間小房,大概8坪,狹小的空間硬擠了3張鐵製上下舖,已經沒有多餘的空間。房裡原本只住6人,但新來的菜鳥沒地方睡,湊合睡在不及一米的走道上。

「你們這樣晚上怎麼睡?」

「師父,我們有時候晚上輪夜班回來,不小心都會踩到人,他們還會罵我,新來的晚上回來怎麼不小心。」

釋淨如無法置身事外,再當個出世的出家人。「我想幫助他們,但你也知道我的背景,就是讀書而已。」

釋淨如曾憑藉著讀書,扭轉身為女性在寺院裡的劣勢。早年的僧團中,有著男尊女卑的規矩,修為再高的比丘尼,見到剛受戒的比丘也要行禮。「在越南重男輕女的觀念很深,比丘可能不必付出很多努力也能成功,但是我們比丘尼必須加倍的努力,」釋淨如同樣相信教育能翻轉移工的人生。

她找來同鄉的新住民教中文,學費全免,考過中文檢定就發獎學金鼓勵,唯一的條件是不准中途放棄。去年,一班30個學生中,將近三分之一考過中文檢定,有4個學生從移工轉換身分,變成留學生。

「師父完全改變了我的人生。」26歲的楊廷進來自越南北寧省,在台灣CNC廠工作7年,去年他考進靜宜大學大眾傳播學系,當起大學生,「原本我到台灣只想當工人賺錢,沒什麼想法,但師父一直鼓勵我要有夢想,」他有點不好意思地說,「現在我想當一名攝影師。」

現在週末的早晨,許多越南人會聚集在釋淨如的公寓,鄰近的台灣人議論紛紛。

過去2年,釋淨如頻繁地接到警察臨檢,說她窩藏逃跑外勞,她為此搬了3次家,「師父,我們(移工)念經要小小聲的念,不然又要被告了。」台灣人對她不信任,越南人也對她滿是懷疑,「有外勞直接打電話來罵我,出家人都是亂七八糟,就是想騙錢。」

平時在桃園車床工廠工作的段文進,週末義務幫釋淨如的法會募款。2015年,釋淨如首次在台灣辦超渡法會,一天內湧入80多個往生者的名字,她邀請30多位法師,粗估要花30萬元,但段文進的募款箱裡皺巴巴的鈔票與銅板擺滿了整張辦公桌,加起來不過10幾萬,釋淨如看了之後說,剩下的她來負責。

出家人哪來的錢?「出國前家裡給了我一筆錢,大概80幾萬(台幣)。」釋淨如出家前的家境小康,故鄉是南越的檳椥省,村子靠海,父親有船,經營漁獲買賣的生意;她家蓋了村子裡的第一棟別墅,她則從小由傭人保母帶大。

到了台灣,釋淨如的生活維持寺院裡的簡單。她身上的卡其色毛呢大衣內裡反覆破了又補,已經穿了7年,衣架上掛著僅有的衣物,灰色與黃色的僧袍。面對周遭人的懷疑,她說,「都是在逆境中修行。」

看似對所有磨難都能坦然,問她是否仍有渡不過的關?她說:這世間最難渡的是「情」。男工與女工、移工與外配,儘管各自有伴,寂寞讓他們的感情在異鄉迅速膨脹。釋淨如作為女性法師,更容易聽到那些感情的事。某次誦經結束後,一名女弟子突然上前抱住釋淨如,哭得說不完話,「師父,我想念我的孩子。」

「我剛開始聽到我也很驚訝,」她似乎看穿我的心思,墮胎不是牴觸了佛教信仰嗎?「但我不能跟你一樣反應,不然我跟你保證,以後她們就不會跟你說了。」阿美18歲就嫁到台灣,對象是60多歲老兵,兩個人沒有感情、沒有性,婚後阿美換過不少男友,丈夫也裝作糊塗,畢竟他只想有個人陪走人生最後一段路。但阿美是如此渴望愛,卻得不到,她陸續為不同的男人,墮過近10個小孩。

「她一個女孩子,難道不會保護自己嗎?她告訴我,『師父,男人說妳不跟他做愛就是不愛他,妳要避孕他們也要說。』」釋淨如的口氣中多了疼惜,「我能做的就是幫忙超渡嬰靈,讓她的心靈平靜。」

佛法裡多了分溫柔,這是移工與新住民眼中的釋淨如,但她盡力滿足不同人對她的期待,在越南的師父與教授眼中,她是倍受期待的接班人。

「你在台灣就專心讀書,花那麼多錢沒有意義。」釋淨如的師父其實不同意她在台灣做這些事,因為她們都清楚:釋淨如終究是要回越南的。

甚至,她未來10年的人生都被規劃好了:拿到博士學位後,她會先回胡志明市佛教大學教書,再過幾年,她的師父會將住持的位子傳給她。「我心裡有個更大的發願,老家旁有一大塊農田,我會在那裡蓋佛寺跟學校,」釋淨如說。

四個兄弟姊妹中,父親最疼她。釋淨如說起父親對她的寵愛,在旁人眼裡,簡直是溺愛。有次釋淨如生病,父親急著要帶她看醫生,她任性地說:「我不要坐車,我要坐在你肩膀上。」父親拗不過女兒,背著她走了半小時的路。

釋淨如出家後,父女的感情,花了很長一段時間修補。她離開越南前,年邁的父親問:怎麼又要離家這麼遠?後來,她答應父親,這趟留學回國,會在老家蓋佛堂,之後便陪在父親身邊。

2017年,父親突然因病去世,她沒見到最後一面。「其實,我在台灣做這些事,都是想做功德迴向給父親。」釋淨如得知父親死訊後,消沉一段時間,她的中文班停開,超渡法會也停辦一年。

她努力讓自己回到生活規律。某天,她搭計程車回佛堂,一上車司機聽出她的口音問:「妳是出家人?」

「我在越南出家,現在在台灣讀書。」

「讀完書嫁人嗎?」釋淨如被突如其來的問題問楞,不知該怎麼回應。

「我知道妳們越南人很多都是假結婚,就是為了留在台灣,陪台灣人喝酒。」

過沒多久,釋淨如在台灣成立協會,而且,她把老家那塊地賣了,換來的錢在高雄郊區蓋了佛堂。「現在沒辦法離開台灣了,」她開玩笑著說 。

過年前,她邀請我們參觀未完工的佛堂。樓內還是水泥灌澆的毛胚房,釋淨如走在前頭,手在空中不斷比劃:這裡將來會是誦經的地方、這裡以後要開兩個班的中文教室。

接近晚上8點,二樓飯廳飄起一團團的霧氣,來自台中、嘉義、高雄的新住民與移工齊聚一堂,準備了滿桌子的素菜,圓桌中央的位子當然是留給釋淨如的,她仍然精力充沛,拉著我們坐下,話題又回到超渡這件事,她說:「超渡不只是讓死者安息,更重要的是,要讓活著的人知道怎麼繼續活下去。」

這是她一直在做的。畫面切回那場地底下的喪禮,從頭到尾,阿賢像個克盡職守的護喪妻,起立、跪下、磕首,過程中她沒掉一滴淚,直到法會結束、人潮散去,她突然起身緊抱著釋淨如,像個小孩一樣,哭得說不出一句話。

釋淨如沒有太大情緒。面對死亡這件事,唯一能做的只有接受。亡者已矣,最重要的是生者。

她輕輕地拍著背,溫柔地說:「沒事的」、「沒事的」,其餘的,都沒事的。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。