【客工系列之二】

2018年12月,新加坡客工詩歌比賽首度登上新加坡國家美術館表演廳,年輕的中國客工詩人紛紛朗誦詩作。他們是新加坡社會的過客,筆下的文字卻頑強地附著在這片土地,為這一代中國客工的集體記憶留下赤誠的見證。

記者訪問4位中國客工詩人,走進他們在新加坡的生活,並透過他們的詩歌作品,閱讀客工的美麗與哀愁。

2013年9月,中國陝西寶雞市,剛從大學畢業的男孩在父親陪伴下前往鳳翔汽車站,準備經過一路的換乘、轉機,飛往四季如夏的赤道。

男孩搭車前到車站對面吃一碗豆花泡饃,望著看顧行李的爸爸,用手機記下:

離別傷,意難忘,環望故鄉,晨靜秋未央; 四海廣,聞他鄉,又逢佳節,離人話淒涼,數載難逢共團圓,唯有淚千行。 兒女情,埋心房,少壯有志,懷夢走四方; 苦打拼,莫愁傷,有朝一日,衣錦還故鄉,家人共聚圓夢願,親意暖心房。

「欸,這畫面怎麼有點像朱自清的〈背影〉,」我忍不住打斷談話。

眼前這位單眼皮、皮膚白淨的大男孩嘴角彎起害羞的笑容,直說〈背影〉已經被網友惡搞玩壞了。

男孩名叫張海濤,畢業那年,中國有699萬名高教畢業生投入職場,僧多粥少的就業壓力下,主修電氣工程的他參加學校與外商企業合作的面試,連同其他3名錄取的校友一同前往新加坡的跨國印刷公司擔任技術員。

頭兩年新加坡公司和他們簽訂的是試用合約,發給每人一張工作准證(Work Permit, WP),那是一張規定不能自由轉換雇主、約滿7日內就得離境的基層工作簽證。

漫長的試用期,張海濤沒有辦法賺太多錢,卻擁有大量的業餘時間,寫作成為最沒有經濟壓力又能緩解鄉愁的娛樂。高中畢業後就沒寫詩的他,決定重拾創作,每個月給自己寫一首詩記錄異鄉生活,「那時我就想,如果回到中國,我要印一本名為《坡國詩》的詩集,每一頁都要有空間留白,這樣未來我翻看以前的創作,就能在讀完後寫下自己的想法。」

張海濤的《坡國詩》創作計畫持續了兩年,李光耀過世時,他寫一首詞緬懷這位新加坡國父;生日當月,他給自己做了一首藏頭詩,每行句首連起來是「生日快樂張海濤」,發在微信上,一堆朋友要他也寫首生日詩送他們。

新加坡將華裔移工統稱為「客工」,還有一些年輕的中國客工和張海濤一樣,透過寫詩抒發異鄉工作的心聲。這些客工詩人不熱衷追求時下文藝青年的閱讀品味,比起關注村上春樹今年有沒有拿到諾貝爾文學獎,他們會誠懇地說自己喜歡的作家是李白、杜甫、張小嫻;面對看似高高在上的詩與文學,客工詩人以謙卑的姿態、誠懇的書寫,在無數個夜晚獨自提筆,反覆斟酌地寫下每一行詩句。

「我就只是想試看看用不同的方式去寫、去表述自己的心情。」張海濤以一貫的謙虛,為自己喜歡寫詩的日常生活下註解。

和張海濤靦腆的氣質不同,同樣喜歡寫詩的中國客工劉偉,總是強調來新加坡是延續血液裡的「闖勁兒」。

劉偉來自嚴寒的吉林省,皮膚黝黑、臂膀結實,開口就是純正的東北腔。訪談當天,新加坡一如往常豔陽高照,我和他走進餐館,正想點杯冰飲,劉偉坐下翻開菜單就說今天是冬至,一定要吃熱騰騰的餃子。對於劉偉這樣在新加坡生活4年的異鄉遊子而言,在四季如夏的赤道遵循節氣的飲食文化,與其說習慣,更像是一種思鄉的儀式。

而他眼中的家鄉東北和新加坡一樣,是個充滿移民性格的地域。

清末民初東北地廣人稀,只要願意北上開荒,就有機會翻轉人生,劉偉的爺爺就是在那時踏上闖關東的人口遷徙潮,在吉林落地生根。如今東北整體經濟環境不若過往輝煌,當年闖關東的移民後代,宿命般地複製先人移動的生命史,離開東北、尋找下一片沃土。現在30歲的劉偉,言談之中依然懷有勇闖他鄉的熱情:「中國歷史上發生3次大規模的人口遷移,下南洋、走西口、闖關東。我認為新加坡有一撮東北人,還像他們父輩闖關東一樣在闖南洋,東北人肯定有很多闖勁兒,就像當年闖關東那股闖勁兒。」

這樣的「闖勁兒」,透過劉偉的書寫躍然紙上。他曾經寫下一首〈下南洋〉,把詩作分享給我時,又將標題改為〈闖南洋〉:

寒冬飄雪夜未央,一身孤膽下南洋。 千難萬險又何妨?明月照我歸故鄉!

短短28個字,道盡客工放手一搏的勇氣。對中國客工來說,新加坡和當年的南洋一樣充滿未知的可能:華人移民在此經商致富、華人總理創造經濟奇蹟⋯⋯種種逆境翻盤的華人故事,使得中國客工比起其他國家來到新加坡的勞動者,多了些許敢於築夢的野心。

對未來懷抱企圖的劉偉也有感性浪漫的時候,他曾經寫過一篇只有8個字的極短篇,內容是:「他回國了,她結婚了。」這句話也是劉偉上一段感情的結局,過去他因為經濟因素和大學交往的女友分手,原以為在新加坡穩定下來可以風光回國和前女友談復合,沒想到女方已經在這些年與他人互許終生。他感性地念出電影《後來的我們》的台詞,惆悵地說「後來的我們什麼都有了,卻沒有了我們。」

曾經的感情波折,讓劉偉筆下的詩作更貼近離鄉遊子的感情經驗,他將自己比喻為隨著秋風飄揚的蒲公英種子,寫下〈蒲公英的天空〉:

有些翻過高山,越過河流 有些飛過草地,爬過沙漠 擇一城 和心愛的人,相濡以沫 有些則憎恨他曾經摯愛的大地 選擇天空的更高,更遠處 孤獨倔強的飛翔

蒲公英最終必然會落下扎根,但在這首詩裡,劉偉更著重於描述種子隨風飄揚的樣態。儘管是天空是無垠自由的意象,但遲遲未落地的飛翔,卻也反映出客工在感情和生命狀態無法穩定的漂泊。

正如劉偉筆下的蒲公英,從中國飛到南洋的客工,散落在新加坡的各行各業,百貨公司林立的烏節路,就匯集了不少中國籍的銷售人員。去年聖誕節前夕,來自四川的潘陽身著全黑制服站在收銀機前,忙碌地為來自世界各地的顧客結帳包裝。

晚上9點打卡下班,她敲敲站了一天的小腿,順著擁擠的人流,走出布滿聖誕燈飾的百貨公司。4年前,大學還沒畢業的潘陽決定把握前進海外的機會,獨自飛往新加坡工作,這天晚上她照例一個人坐上回家的公車,街邊的路燈照進車間,突然意識到自己25歲了,無以名狀的迷惘和失落襲上心頭,索性拿出手機,記錄幾行詩句:

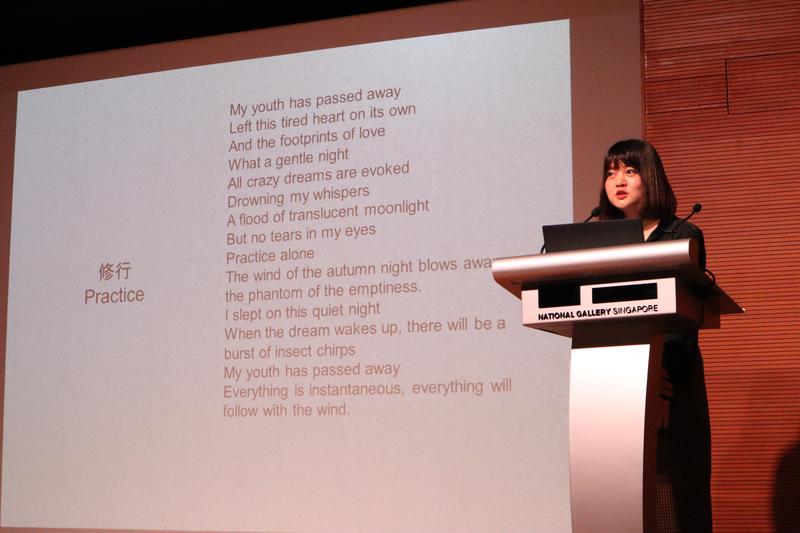

月華如水, 我的眼角卻不起漣漪。 獨自修行, 任秋夜的風吹散空虛的魅影。 我枕這一夜寧靜, 夢醒時分,會有陣陣蟲鳴。 逝去了我的青春, 一切都是瞬息,一切都將隨風。

這幾年高壓的工作環境,讓潘陽外表看上去有些嚴肅,但言談間仍保有年輕女孩特有的天真,一如她總是斤斤計較自己「青春已經過了三分之一,正慢慢步入中年人的社會」。早熟的煩惱,讓她習慣以寫作、繪畫等不同方式對抗歲月的流逝。

訪談當晚,我和潘陽走在熱鬧的烏節路,沿途許多街頭藝人的表演,無論是自彈自唱還是變魔術,她總是看得津津有味,不時拿出手機錄影,興奮地說自己每天在烏節路的百貨公司工作,還是很少有機會好好走完這條路。

離鄉路途遙遠,提早步入社會的步伐,讓她無法緩緩欣賞沿途風景。我問潘陽寫的詩叫什麼名字,她將之命名為〈修行〉。一個四川女孩在新加坡獨自拼搏的生活如同修行,寂寞又孤獨,卻也甘之如飴。

2012年,英文系畢業2年的侯偉結束速食店領班的工作,付清人民幣3萬元的仲介費來到新加坡。離開家鄉江西多年,侯偉對未來有很多不受拘束的想像,但兩年一次的工作續簽和日漸年長的年紀,卻也讓他的職涯規劃既反覆又跳躍。4個月前,他說不排斥回江西開一間麻辣燙;一個月前再度見面,他又告訴我如果回國,也可以嘗試做兒童英語老師。

種種職業類別裡,就是沒有作家或詩人的選項。侯偉總強調寫詩是興趣,更舉例自己喜歡的央視節目《中國詩詞大會》,其中一屆冠軍是平時隨身帶著紙筆寫詩的外賣大叔。有趣的是,喜歡寫古體詩的侯偉已經將這樣的書寫方式內化到日常生活,甚至連回覆網路文章的留言,都可以用短短幾行5個字或7個字的句型表達自己想法。

去年侯偉以自身的客工經驗出發,寫下〈中秋感懷〉一詩,透過這首詩可以發現他善用文言的詞彙和體例,在有限的行數裡塞進兩個典故,將古人放蕩不羈的灑脫,投射在字數行數韻腳皆有規則的古體詩裡,構築一個古典的儒生或俠客形象。

微風涼秋驚乍起,月是故鄉分外明。 先覺離家九千里,乃悟僑旅六年余。 未有謝公折屐喜,亦無申夫哭秦悲。 殘年盼如東流水,恬淡入海不復歸。

在現代詩蔚為風潮的當下,字數精煉、格式整齊的古體詩,為何還是受到創作者的喜愛?除了符合中國詩歌的美學傳統,或許套用書寫規則的創作方式,更有利於某些詩人表述心境。換個角度看,古詩詞的創作門檻高是因為書寫語境和生活用語有一定落差,這樣的落差似乎也更容易讓詩人在轉譯空間裡,創作出另一個獨立於日常生活的性格。

溫和理性的張海濤、充滿闖勁的劉偉、獨立早慧的潘陽、喜愛古詩的侯偉,他們在青春正盛的時候來到南洋,隱身在各行各業,成為新加坡眼中無差別的外籍勞動力。寫詩,讓他們的形象得以立體,不再只是一個數字、一個標籤。如今,這些年輕的中國客工詩人紛紛透過一場本地的詩歌比賽,向新加坡社會朗誦自己的詩作。

這是由新加坡的印度裔作家希瓦吉.達斯(Shivaji Das)發起的新加坡客工詩歌比賽(Migrant Worker Poetry Competition),自2014年創辦至今,短短4年的時間,已經收到多達7個國家、8種語言的來稿,比賽的決賽規模也從最初在新加坡國家圖書館的會議室頒獎,擴大到登上新加坡國家美術館(National Gallery Singapore)的表演廳舉辦為期2天的活動,更得到美國大使館的全額贊助。

達斯的妻子、同時也是本地華裔作家于淼淼,每年都會將比賽資訊翻譯中文,並為來稿的中國客工英譯詩作,積極上各大華文論壇網站發布比賽訊息。

2018年12月16日甫結束的客工詩歌比賽現場,達斯和于淼淼夫妻倆掛著工作證,靜靜地蹲坐在觀眾席旁邊的樓梯階上,為每一個上台朗誦詩作的客工鼓掌。

比賽這天,現場有許多來自不同國家的觀眾,坐在我隔壁的是一位在新加坡研究外籍工人文學的博士留學生,她語帶猶疑地說,站在她的研究觀點,對這場客工詩歌比賽是有疑慮的,因為台上的客工幾乎一開口就是表達對這場比賽的感謝,一片祥和歡樂的氛圍,淡化了工人文學可能的反抗能量,「在這裡,大家都為他們鼓掌喝采;走出這個場地,社會的歧視還是存在。」

面對新加坡客工政策的壓迫與困境,有能力提筆寫詩的客工,是否該讓作品肩負批判社會的功能?或許台上的客工詩人、台下的比賽發起人達斯夫妻,面對這樣無力的提問,一時半刻也無法提出解方。

但客工的文學競賽作為一種集體發聲行動,確實可以發揮培力的動能,讓客工詩人知道寫詩不僅是記錄生活的方式,更可以透過比賽背後的論述,以及後續的作品出版與改編,讓詩作產生更大的社會意義。

如今,中國客工詩人依然以不同方式參加新加坡本地的文學活動。侯偉與張海濤的詩作入選新加坡本地出版的詩集《呼叫與回應》(Call and Response) ;張海濤更在新加坡媒體Uptake Media的邀請下拍攝紀錄短片《持許可證的詩人》(Poets On Permits) 。

客工詩歌比賽結束後舉辦小影展,張海濤在現場播映的《持許可證的詩人》短片裡現身受訪。

影片裡,張海濤用夾雜些許陝西腔的中文對鏡頭說:「在我們來到新加坡之後,首先要獲得一個工作准證,工作准證的另一個寓意就是,你已經有了一個標籤,就是外籍工人,你的生活、工作,都跟新加坡人有了一定的距離。」

看到這個片段的當下,我突然想起過去張海濤曾說過:「到新加坡是來掙錢的,對這裡的感情比較淡,和留學生對這裡的感情不一樣。」身分的微妙差異,心思細膩的客工詩人又怎麼可能沒有體會呢?回頭再看一次客工詩作流露的感物傷懷、豪情壯志,背後的情緒也直指了在新加坡生活多年卻沒有歸屬感的茫然。

正月出門到如今,衫褲著爛幾下身。 一心賺錢歸家使,不知惹債又上身。 香港行過七州洋,風波水浪得人狂。 三百六錢買管筆,畫妹人像壁上安。

這首〈南洋吟〉是19世紀的華工詩歌,當年許多下南洋的中國勞工,就是一路唱著這首歌,在滯悶擁擠的船上、隨著海浪拍打的節奏,搖搖晃晃抵達新加坡。

詩歌創作的當下通常是抒發心情,但時間拉長,朗朗上口、易於傳播的詩歌,往往可以體現跨越時代的共感,寫出小人物的心聲。此刻來到新加坡的中國客工雖然不必經歷集體渡海的惡劣環境,但他們就當年唱著〈南洋吟〉的華工一樣,也要面對異鄉生活的誘惑和困境、透過寫詩和自己對話。

沒有永久居住權的客工,合約結束後隨時可能回國,移民政策嚴苛的新加坡,容不下赤手空拳的人定根築夢。客工詩歌最微弱的反抗,就是讓文字頑強地附著在這片土地,為這一代中國客工的集體記憶留下赤誠的見證。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。