精選書摘

本文為《敞墳之地:移民路上的生與死》部分章節書摘,經左岸文化授權刊登,文章標題和文內小標經《報導者》編輯所改寫。

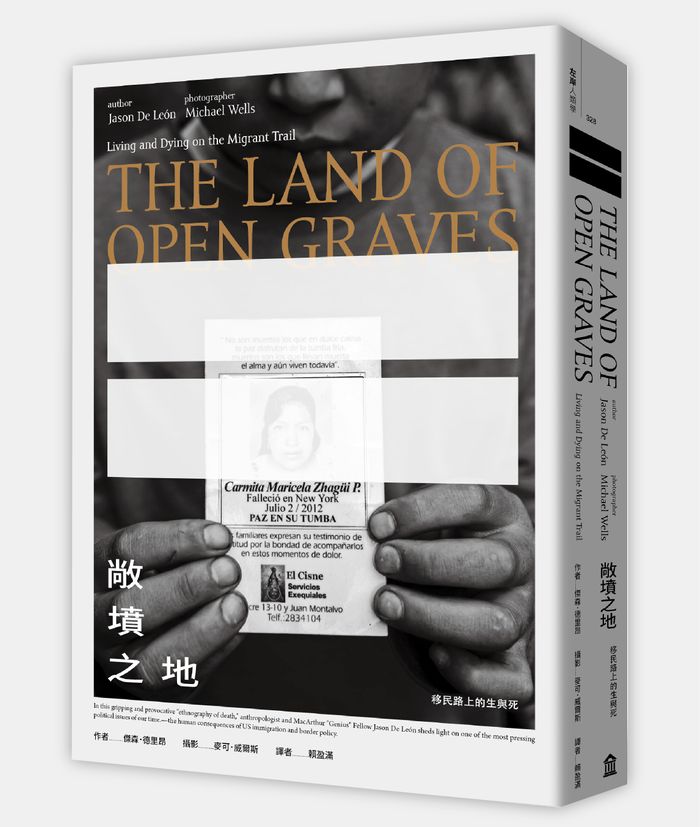

美墨邊境的索諾拉沙漠不時可見散落棄置的屍骨,或是亡者的遺留物。因為有成千上萬無證移民企圖從墨西哥跨越邊界進入美國。只是,這趟理應邁向美好未來的希望之旅(雖然非法),很多人無法走完,很多家庭從此支離破碎。 近30年來,美國逐步加強邊境管理,1993年開始,在所謂「威懾預防」政策之下,邊境巡警透過在城市近郊頻繁且大規模的巡邏查緝,將無證移民從原本穿越城市的路線上移除,然後把他們推向嚴苛的自然環境。過去這些遷移者貼近城市,相對而言安全,如今則被迫到險惡的沙漠中尋找越境路線,美國政府等同於把邊境治理的成本轉嫁給沙漠,以嚴苛的自然環境來恫嚇無證移民的越境企圖。 《敞墳之地》記錄的就是這些邊境穿越者每天面對的暴力與死亡。作者傑森.德里昂(Jason De León)受考古學訓練,並於2009年開始帶領學生在美墨邊境進行「無證遷移計畫」。在本書中,他從無證移民會走的路徑、躲避「邊巡的」地點和休息場所,尋找無證移民在沙漠中遺留下來的物品和痕跡,分析這些沙漠中的物質遺留背後可能代表的意義,並且試圖由此還原無證移民在沙漠中的經歷;他甚至透過實驗考古學式的研究方法,實際觀察沙漠是如何吞噬這些逝去的生命所留下的最後痕跡。他也踏上了遷移者穿越沙漠的小徑,並發現了一具屍體──編號12-1567,幾天後被證實為來自厄瓜多的瑪麗賽拉(Maricela)。 德里昂帶著家人造訪瑪麗賽拉的來處、位於厄瓜多昆卡的家。透過親友的第一人稱敘事,描述那些發生在邊界帶及邊界以外的,關於存活、失敗與心碎的故事,「好好地記錄死亡」。

這些故事反映出跨國遷移者與全球經濟不平等的緊密關聯,也從中呈現出這個時代最急迫的政治議題之一:我們該如何在國家政策的框架下,思考所謂「人命價值」?

2012年6月初,31歲的卡米塔.瑪麗賽拉.札桂.葡亞斯(Carmita Maricela ZhagüiPuyas)決定將丈夫和3個孩子留在昆卡,獨自前往美國。她的親人目送她離開,在她失蹤期間焦急找她,如今承受著她過世帶來的悲傷。接下來的故事是她們眼中的瑪麗賽拉。

朵若芮絲女士(瑪麗賽拉的婆婆):她好喜歡音樂!天哪,真的很誇張。她隨時都愛跳舞。她經常出門去跳舞,也喜歡幫孩子辦派對(笑)⋯⋯所以她老公到現在房間裡還有非常多CD,因為她太喜歡音樂了。只要去城裡(centro),她一定會去買光碟(disco)。只要有新音樂,她就會想辦法弄到手。她常對我說:「媽媽(mamita),跳舞最適合配音樂了。」跳舞真的是她最開心的時候⋯⋯我兒子和她是1月12日結婚的。他們13年前舉行公證儀式,這星期就滿14年了。克里斯提安替我們出錢辦了一場教堂婚禮。他們7年前在教堂結婚。

克里斯提安(朵若芮絲的大兒子,1990年代末移民美國,10多年來持續匯錢給老家蓋房子):呃,我剛來紐約的時候,她才剛嫁給我弟2年,所以我沒什麼時間好好認識她。但我到這裡之後,我弟總是三句話不離她。她性格真的很開朗,知足常樂,喜歡開玩笑和胡鬧,經常穿得漂漂亮亮出門。瑪麗賽拉還很直接,心裡想什麼就說,直接表達心裡的感受。我在昆卡的時候,她生了我侄子。我媽從那時開始才真的對她親近,兩人開始在一起,我媽開始把她當成女兒看待。她們在一起很多年,同住超過10年了。 她2012年6月離開厄瓜多。她從來沒到過紐約。我家人打電話給我,問我能不能幫助她過來,我拒絕了。我拒絕是因為我走過那段路,所以很擔心。她有3個小孩,我說拋下他們會很不好受,他們會非常痛苦。我叫她不要來。可是怎麼說呢,她哥哥真的很堅持,一直跟她說:「來吧,來紐約。」最後他說服了她。我猜她是想要⋯⋯我也不曉得。她無法給孩子他們想要的東西,我想那是她想這麼做的理由。她6年前跟銀行借了錢,金額是2,000美元,現在含利息是5,000美元。誰曉得,也許她想來紐約是覺得可以還債。在這裡找到工作,把錢還一還。

提歐(朵若芮絲的小兒子、瑪麗賽拉的丈夫):這裡的日子爛透了,所以大家都想離開。

朵若芮絲女士:我跟她說:「別走,跟我一起待在克里斯提安的房子。他希望你們跟我們一起住。」她老公也這樣跟她說,但她只是告訴我:「別怕,媽媽,姊夫會帶我一起去,我想找工作。」我女兒瑪麗賽拉長得好漂亮。每天早上她送孩子上學,我就孤零零在家,等她回來陪我。她就住在隔壁,會替我沖咖啡。我知道你可能無法想像她就像我女兒,但真的是那樣。我永遠忘不了她。 我永遠忘不了她。

凡妮莎(朵若芮絲的女兒、瑪麗賽拉的小姑):她是星期二早上7點半左右來的吧,跟我說:「我決定去了。」我說我阻止不了她,因為那是她和我哥的決定。他們必須自己做決定,我不能強迫她做她不想做的事。她跟提歐討論過,我哥說他不希望她走。他心裡有很多疑慮,正反兩面都想了很多,我什麼也不方便說。過了一會兒,她告訴我:「事情已經定了,我要去我要去我要去,就算提歐不讓我去,我也要去。他叫我別去,可是⋯⋯」她想去,因為那樣才能出頭,才能還債。她欠了很多錢,有誰會幫她還?沒有人。但她必須還錢,所以決定去。她必須為了孩子付出。 神替每個人都安排好了命運,離開是她自己的決定。我們還能怎麼辦?我們只能讓她離開⋯⋯她覺得她去一年就會回來。她告訴我:「我只拜託妳一件事,就是幫我照顧我的小孩。為了他們,我什麼都會做。」我說:「瑪麗,別去。」但她只說:「時候到了,我會去的。」她想去那裡,然後在錢的事上幫助我們。我們照顧孩子,她負責匯錢。她離開那天,我們哭得好傷心。我們抄了一堆電話號碼給她,要她遇到狀況了就打電話。我們說:「瑪麗,生病就打電話給我們,讓我們幫妳。」我們最後又叫她別走,但她對我說:「不論命運如何,我都非去不可。」

朵若芮絲女士:瑪麗離開前說:「媽媽,請替我照顧孩子們(mis wawas,克丘亞語)。」我求她:「女兒,妳為什麼不留下來就好?」她說:「不行,媽媽,我不能留下來。我孩子在這裡快沒東西吃了,過得很痛苦。他們會跟妳一起。我知道神會保佑你們。請妳填飽他們,媽媽,別讓他們餓肚子。」說完她就離開了,把孩子託給我⋯⋯我的女兒啊⋯⋯喔,我的女兒,妳再也不會回來了!(哭泣)

凡妮莎:大概是6月1日吧,她要我替她染頭髮。她想優雅地上飛機,想漂漂亮亮進美國。所以我就替她染了頭髮⋯⋯我哥載她到巴士站,她搭車到瓜亞基爾。他到現在看見那些巴士還是會哭⋯⋯8天後,她從巴拿馬打電話來,也可能是瓜地馬拉。她說她不喜歡那裡的食物。我們要她回家,但她說沒辦法。她對我說:「跟我公公婆婆和孩子們說我愛他們,我不是為了耍任性而離開的。」她邊說邊哭,我聽得好不忍心。6月第三週,我又和她通了電話。她發了一則臉書訊息給我們,說她想跟我們講話,跟孩子們講話,因為他們準備帶她穿越沙漠了。她告訴我:「我不曉得怎麼才能去到那裡,但我是為了家人去的。上帝保佑,我會過去的。」

比起男性,記者和民族誌對女性邊境穿越經驗的記述與研究少了許多。這份不足部分來自研究時的男性偏誤,部分則是因為女性一般只占每年無證遷移人口的不到15%。儘管我們對瑪麗賽拉穿越沙漠的過程所知有限,但有不少令人深省的數據可供參考。兩國遷移研究中心2006年調查指出,女性暴露於惡劣環境的死亡率是男性的2.67倍。部分研究者認為,這項差距來自人口販子通常視女性為包袱,以致棄置的機率較高。兩國遷移研究中心最近一項分析也指出,1990~2012年,皮馬郡法醫室共相驗了2,238具邊境穿越者的遺體,其中18%為女性,還有幾年(2000~2005年)更達23%。比起遭到邊境巡邏隊逮捕和遣送的女性人數,死於途中的女性多得不成比例。但不論原因或性別,只要被扔在索諾拉沙漠裡,基本上就等於被判了死刑。

克里斯提安:她和她姊夫一起走,第三週就到了墨西哥。我覺得真的很快,心想上帝保佑,她很快就能過來了。但6月底我媽打電話來,跟我說瑪麗失蹤,說她一直沒消息。她沒有打電話回家,他們也不知道她在哪裡。我說她很快就會出現了,不用擔心。同一天我又接到我弟電話,語氣很焦急,問我能不能幫忙找她,我說好。

凡妮莎:我不記得確切日期,但大概是她進沙漠後的那個禮拜,我們開始找她。週末左右,星期六吧,她姊夫打電話給我們。是他帶她進沙漠的。他打來說瑪麗失蹤了,他不曉得她的下落。我們聽了非常擔心,開始四處打聽⋯⋯我們打電話給在美國(los Estados Unidos)的親戚,看他們能不能幫忙。我們要她哥哥幫忙找她,因為是他出錢讓她去的。我們問他帶路人是誰,看能不能聯絡到對方。我們想知道他們能不能幫忙,但她哥始終絕口不提,不肯告訴我們帶路人是誰,也不肯說他們走哪條路線。這件事到現在還是個謎。

克里斯提安:她和她姊夫一起走,但我家人打電話來那天,他卻到了美國。瑪麗留在沙漠裡應該是6月27日,而她姊夫好像29日到美國。他打電話給厄瓜多的家人,說瑪麗賽拉在沙漠裡被丟包了。我搞不懂他怎麼能把她留在那裡。我開始非常擔心,因為我去過沙漠,知道那是怎麼回事,更何況那時又是夏天。我們到現在還是不曉得我弟媳到底出了什麼事。

凡妮莎:有人跟我們說她被綁架了,被關在牧場裡。我每天發臉書訊息給她,想知道她在哪裡。我說:「瑪麗,我們都很擔心妳,快點回來。」提歐打電話給她哥,問她到哪裡去了,還說只要能找她回來,我們家什麼錢都付。結果她哥竟然開始臭罵他,跟我們說瑪麗很好。那真的好心痛⋯⋯我們在網站上留言,在網路上搜尋穿越邊境的影片,希望⋯⋯我也不曉得,或許是希望能在影片裡看到她吧。

克里斯提安:瑪麗被人丟在沙漠裡。我跟家人說如果她一直待在那裡,移民官員會去抓她,把她關進牢裡。她姊夫說他們當時在某片樹叢或樹林附近,想找地方躲起來或遮蔭,結果瑪麗腳受傷了還是怎樣。我猜她可能哭著說「我想去美國」,但已經走不動了,熱到沒力氣之類的。正當他們打算找地方躲,忽然聽見附近有人的聲音。我猜應該是邊境巡邏隊。所有人開始逃,但瑪麗說她跑不動,只能留下來。她走不動了。我不曉得那傢伙怎麼忍心⋯⋯我不曉得他怎麼能拋下她。

尋找邊境穿越失蹤者很困難,尤其像克里斯提安這種沒有證件,不大會講英語,又對美國聯邦官僚體系毫無認識的人;就算找到了,打電話給邊境巡邏隊也沒什麼幫助,因為他們對搜尋毫無興趣,頂多只會告訴家屬親友,失蹤的遷移者「在亞利桑那州附近的沙漠裡」。沙漠異質集合體本來就是為了讓找人特別困難。如同克里斯提安接下來提到的,他一直以為瑪麗賽拉是在鳳凰城附近失蹤的,離她被丟包的地點往北足足有200公里。

克里斯提安:我自然以為她躲起來了,因為移民官員沒看到她。我覺得移民官員只要認真找人,不可能找不到。她要是自首就會坐牢,但就不會死。6月29日,我弟弟打電話給我,跟我交代事情經過,我就開始打電話到監獄、移民拘留所和醫院去問。我打遍了整個亞利桑那,還在臉書留言,說她失蹤了,求大家幫忙找人⋯⋯我在臉書貼照片,請大家幫忙找人,因為我沒辦法到亞利桑那,那裡移民官員很多,很危險。我跟電台和電視節目聯絡⋯⋯我開始詢問鳳凰城的醫院,但他們說醫院裡沒有叫瑪麗賽拉的病人。我們怕她用假名,所以就改成描繪她的長相,問他們有沒有見過,可惜還是沒有。 幾天過去,我們依然等著她跟我們聯絡。她沒打電話,也沒出現,但所有人還是抱著希望。因為很多人都是這樣,兩、三週毫無音訊。你有時就是沒辦法打電話,人口販子不准你打。我們祈禱瑪麗也是這樣。有人說遷移者常常會被綁架,強迫賣淫,搞得我很擔心。而且我打電話回厄瓜多,瑪麗賽拉的小孩就會跟我說,「幫我們找媽媽!」她家老大13歲,老二和老么才10歲和6歲。他們會哭著說:「拜託,伯伯(Tio),我媽媽(mami)在哪裡?」那感覺真是糟透了。我不曉得怎麼回答,只好說:「好,我會幫你們找,但不要哭了。」 日子一天天過去,有人告訴我們應該向一個叫作全國移民祕書處的厄瓜多機構求助,於是我家人就去了。那裡的人打電話給厄瓜多領事館,請他們幫我找人。我把所有資料給他們,包括失蹤日期等等。他們開始找她。我每天都打電話去問有沒有什麼進展,但他們一直說沒有。最後他們找到她了,只不過是在停屍間。

1994年,美國邊境巡邏隊某位官員在起草威懾預防政策備忘錄時,打下了「暴力升高,策略的效果才出得來」這樣一句話。這13個字的影響之大,簡直難以估量。過去20多年來,隨著這項政策實施、擴大與調整,暴力的確升高了,但從遷移者死亡數據裡完全無法估量與想像。美國聯邦政府目光短淺,始終堅持美墨邊境是外化之地,移民查緝手段的暴力可控可藏,還可抹除。根據這套主權觀,遷移者遭遇聯邦政策所感受到的殘酷都是「假的」。他們的存在早已被否定,不可能受傷。口口聲聲呼籲加強邊境治安的策略專家、邊境巡邏隊長和政治人物應該花點時間看看屍袋裡的血水,聽聽遙遠的拉丁美洲某戶人家裡小孩痛失母親的哭喊。唯有如此或許他們才會明白,威懾預防策略實施後,沙漠異質集合體製造的痛苦、死亡與毀滅不僅增加了,還將創傷擴及到全世界。

克里斯提安:6月27日,他們跟我說他們找到她了。鑑識科的人問我們有沒有她的指紋或身分證件之類的⋯⋯我不想相信她死了,但我覺得或許是真的。他們認為那個遺體八成是她,可是需要確定。我只好打電話回家要證件。接電話的是凡妮莎。我跟她說他們找到瑪麗了,但想確定是她。我說:「他們找到她了,他們找到瑪麗了。」凡妮莎說:「她在哪裡?她哪時會回來?你哪時會見到她?」家裡所有人都希望她還活著。我說:「我需要她的指紋和其他可以確認她身分的東西。」凡妮莎說:「什麼叫確認是她?你為什麼需要那種東西?」

凡妮莎:我們週五早上11點左右得知她過世的消息。克里斯提安打電話回家,問我在做什麼?我說我在換衣服,準備要去工作,他說他想跟爸爸講電話。我跟他說爸爸不在家,問他為什麼需要跟爸爸講電話。他說他需要瑪麗的證件,例如身分證或出生證明之類的。我問他為什麼,他說他們想要瑪麗的指紋,因為他們大概有九成五把握找到她了,但需要證件確認。我不相信那會是她。我覺得她還是會出現。我在電話裡哭了。克里斯提安要我禱告,祈求神讓我堅強。我說:「我一直求神幫忙,結果你看祂做了什麼?」

我跟他說他瘋了,那不可能是她,但我會跟爸爸說。我走出門,眼睛都哭紅了。我在街上遇到姑姑,她問我怎麼了。我跟她說瑪麗死了。老天,她哀號得好大聲。我從來沒有聽過那麼大聲的哀號。全社區的人都跑過來看發生了什麼事。我姑姑趴倒在地上哀號:「不!不!」⋯⋯我跟姑姑說,消息是克里斯提安告訴我的,但我不相信。我說:「她沒有死,她還活著。我希望她會出現。除非看到屍體,否則我不會相信,我絕不相信,絕不。」

克里斯提安:我大概是中午打的電話,然後我家人就開始找證件。他們把證件用電郵寄給我,我再轉寄給鑑識科的人。他們下午就確認身分,這下又輪我打電話回厄瓜多告訴家人了。這對他們一點都不是開心的事,簡直天翻地覆,對我媽媽、我弟弟妹妹和侄子姪女都是。沒有人可以安慰他們,因為他們都很哀慟。所有人都很痛苦,無法互相安慰。

朵若芮絲女士:克里斯提安打電話來,他跟我說:「媽媽,我有瑪麗賽拉的消息要告訴妳。」我哭了,他說:「媽,不要哭,冷靜點,不要哭。」我說:「可是兒子啊,我怎麼冷靜得下來?我女兒死了。」

凡妮莎:他們說她是7月2日死的。他們在那天發現她的遺體,但她可能6月31日左右就過世了⋯⋯後來在法醫室待了一陣子。我們隔了25天才得知她的死訊。

當瑪麗賽拉的殘缺遺體在紐約搭上飛機,立刻和許多死去的邊境穿越者一樣,從美國不承認的無名氏變回厄瓜多公民,同時擁有母國和那個之前極力剔除她的國家的種種權利與特權。她踏進沙漠異質集合體,對邊境巡邏隊來說不過又是一個需要威懾逮捕的「身體」。但死後一被發現就馬上回復為人和公民,需要迅速遣返。對生活在拉丁美洲經濟邊緣的人來說,往往唯有死亡才能讓他們獲得政府承認。

經過幾週輾轉於安全屋、孤山荒漠和身分不明流落在停屍間的日子,瑪麗賽拉再一次加入了跨國遷移潮,成為每年從美國送回拉丁美洲的數千具遺體裡的一員。

克里斯提安:我記得葬禮是8月7日,在厄瓜多。他們等了一個月。你可以想像他們有多焦急。他們捱了一個月,孩子們焦急數著日子,等媽媽回家。她死在美國,家人卻只能在遠方等待。我爸、我媽、我弟,尤其是我侄子姪女,只有瑪麗賽拉回家了,他們的心才能平靜。她的孩子需要見到她。我想到就受不了。他們一直打電話問我:「她什麼時候回來?她什麼時候回來?」我說:「不管多少錢我都付。」我只想趕快處理完⋯⋯只想忘掉這一切。我不想讓厄瓜多的侄子姪女一直等她,所以我們拚了命加快腳步,好讓他們快點得到平靜。 我們找了皇后區一家殯儀館,所有事情他們都一手包辦,包括文件和各種安排。費用大概是9,500美元,我和我兩個叔叔,還有幾個親戚一起湊足了銀兩。他們說我們可以將遺體直接從亞利桑那送回厄瓜多,也可以先送來紐約舉行燭光追悼儀式。我們決定先送來紐約。 棺木抵達時封得很緊,他們不讓我們看她最後一面。他們說屍體的狀況很糟,只能靠指紋確認⋯⋯追悼會持續了一天一夜,參加者大多是我們在紐約的親友,瑪麗賽拉家只有她哥和幾個親戚來。隔天我們就送她回厄瓜多了。家人到瓜亞基爾機場接她。同行的人很多。那天晚上大夥兒陪著遺體回家,一路浩浩蕩蕩。守靈那天來了好多人,將近5、600人吧,因為大家都很驚訝會發生這種事,而且瑪麗賽拉待人又好,交遊廣闊。葬禮那天也是人很多(mucha gente)。

凡妮莎:我們有一整個車隊從瓜亞基爾機場回家,大概15輛車,全是我們跟瑪麗的親朋好友和左鄰右舍。我們回來時,很多人都在等,街上滿滿是人。

克里斯提安:她的葬禮和守靈日都來了幾百人,教堂擠得滿滿的。她朋友很多。我們在彌撒時放了很多音樂,葬禮還請了DJ和街頭樂隊。認識她的人真的很多。

凡妮莎:她一直說她會過去的⋯⋯她的夢想就是去美國。她夢想實現了,只不過為此丟了性命。

在沙漠裡湮滅屍體永遠不會被看到。當這套機制運作完美,屍體會被隱形的怪物吸乾血和內臟,骨頭會乾枯碎裂,隨風飄散。當威嚇與抹除徹底達成,對於被失蹤者的認識與記憶就只能在故事、惡夢和褪色的相片裡尋找。不過,異質集合體有時也會被打斷,有些死者的痕跡會倖存下來,沒有被掩埋或遺忘。或許是酒醉的獵人不小心踩到咧著發黑金牙微笑的顎骨;或許是登山客不經意瞥見依然掛在乾枯手腕上的廉價金錶的反光;又或許是兩名脫水的遷移者帶著邊巡的回頭去找他們拋下的同伴。這些尋獲的屍體都帶著暴力的印記,而美國正是靠著這些不可見的日常暴力維繫南方邊境的治安。只要打開裝著被遣返者遺體的棺木,就能見證被刻意隱匿的索諾拉沙漠死亡暴力,讓活著的人目睹新形態的死後創傷。

拉丁美洲人大多是虔誠的天主教徒,見到遺體對他們來說是哀悼的要素,這才能讓死亡變的真實。然而,喪禮上供人憑弔的遺體通常都會化妝,並做過防腐,讓死者看上去安詳平靜,遠離愁苦。邊境穿越者的遺體被送回故鄉時往往狀態極差,因此常會建議親人不要開棺。他們的慘死無法經由禮儀師的手而得到安慰。看到你曾經認識或愛過的人在棺木裡面容腐爛,骨骸扭曲,只會讓人難以承受。遺體殘缺所凸顯的殘暴可能長久烙印在親人心裡,甚至讓哀慟永遠無法終止。

克里斯提安:我的侄子姪女非常難過。小侄子大聲尖叫,怎麼安撫都停不下來。他們已經曉得媽媽死了,只想見她最後一面。我們在亞利桑那有問那裡的人,想了解遺體的狀況。他們說狀況很糟,不能讓我們看。我沒辦法告訴我媽媽、弟弟和侄子姪女。你想想,瑪麗死了,而且不成人形,我們無法跟她說話或道別。真是太悲慘了,慘到極點。我還是很想見她最後一面,但沒辦法。

凡妮莎:他們叫我們不要開棺,可是我想見她。我本來以為接她回厄瓜多之後,我們可以替她換衣服。他們說她模樣真的很糟,所以我想替她換上新衣服再下葬。克里斯提安跟我說:「女兒(mija),你們不能把棺木打開。」我問他為什麼,他說:「她的遺體腐化得很厲害,流出來的血水有毒,你們打開棺木會生病。」我說:「我不管,我就是要打開,就算生病也一樣,無所謂。」他一直說棺木封死了,我不應該打開,可是我很堅持。但我最後還是覺得不想看到那樣的她。 後來棺材到了,她孩子的教父大喊:「把棺木打開!」我說:「不行。」另外一個人就說:「拿手套來開。」當時是半夜兩點,我們在殯儀館,有人拿了手套戴上,然後把棺木打開。我們起先只看到她頭的側面,因為她臉被棉布蓋著。我們沒想到會看到棉布。我們拿起棉布,發現她臉已經沒了,真的很⋯⋯她的臉毀了。我們趕緊把棉布放回去,棺木蓋上。殯儀館主任說:「我見過許多客死異鄉者的遺體,從瓜亞基爾或基多的機場送回來,從來沒見過狀況這麼糟的,一次都沒有。」她已經屍骨不全了,遺體在滴水,棺材裡都濕透了。

克里斯提安:傑森,我真的被你嚇一跳。沒想到你會打電話來跟我說:「我找到瑪麗賽拉了。」這讓我突然很好奇,想知道你是怎麼找到她的,難道你有照片?我們一直不曉得到底發生了什麼,他們只跟我們說他們找到她了,就這樣。

我當時想得很天真:「怎麼會有人想看親人死在沙漠裡的模樣?」我既不了解他家人面對瑪麗賽拉遺體時的心路歷程,也不曉得那些照片對他們有多重要。我告訴克里斯提安,說我不會用電郵寄,但見面時會拿副本給他看。

這些年來我學到一件事,就是民族誌學者對於關鍵田野時刻的時間地點幾乎完全無法掌控。如果我能選擇,絕不會挑紐約皇后區的Dunkin’ Donuts。那個週六,我和克里斯提安坐在窗邊啜飲咖啡,馬路上車來車往。我以為那裡會比我們吃午餐的餐館安靜,豈料那地方雖然沒有餐盤乒乒乓乓和騷莎舞曲,卻有著那家連鎖甜甜圈店特有的亮橘與粉紅裝潢,以及天花板喇叭奮力吼出的青少年流行音樂,怎麼看也不像是適合緬懷死者的地方。

「你真的有帶她遺體的照片來嗎?」克里斯提安問我第三次了。我勉為其難從袋子裡拿出一個印有藥房商標的小信封,裡頭是我去藥房沖洗的照片。我不想讓她成為電郵附件,於是在柯達沖印機前站了整整20分鐘,等候她腫脹的遺體化成五乘七的照片從機器裡緩緩輸出。眼前的場景實在太不合適了。

我將第一張照片遞給他,照片裡是她的後腦和右手。他默默看了快一分鐘。

克里斯提安:我不懂,為什麼照片裡的屍體有手,回到那裡手卻不見了?

我:什麼?

克里斯提安:她回到那裡的時候手不見了,被他們砍掉了。他們在厄瓜多看到屍體的時候,她沒有手。

我(結巴):可能是為了取得指紋吧⋯⋯呃⋯⋯他們常常必須把手切下來。我想指紋很多時候不好取得。因為手指扭曲,皮膚乾掉,他們只好把手切下來泡水,以便取得指紋。

克里斯提安(看著她倒在山坡上的照片):看來她還想往上爬⋯⋯天哪,怎麼會變成這樣?(哭泣)她還想往上爬,想繼續前進⋯⋯她是趴倒在地上的。他們說遺體運回厄瓜多的時候,她臉上一點皮膚也不剩。難怪,因為她趴倒在地上,臉可能很快就被蟲子吃了吧。還有那氣溫⋯⋯她有好多夢想。怎麼說呢,她差點就到了。她在照片裡已經在美國了嗎?

我:對,她已經越過邊界50多公里了。

克里斯提安:看到屍體被摧殘成這樣真的很心痛。他們沒跟我們說把手切掉了。遺體送回厄瓜多沒有手,我們以為是動物吃掉的。那種感覺很複雜。我們很擔心她被動物攻擊,或被人強暴或毆打,幸好都沒發生,真是謝天謝地。她那天會死是神的旨意,我們無能為力。那是她的命運。我們以為不會發生,但確實發生了。有些朋友到現在還是希望那人不是她,你知道嗎?他們在厄瓜多看到遺體時心想:「我們向神禱告,希望她還活著。」許多人還期望她有一天會回來。對我來說,至少她現在安息了。我們很感謝她被找到,因為有很多人從來沒被找到。他們掉進了某個洞裡。

我和威爾斯坐在後院廚房裡,幫忙凡妮莎和朵若芮絲女士準備晚餐。柴火在泥土地上的角落裡熊熊燒著,附近一個木頭做的雞圈,裡頭幾十隻瘦巴巴的白雞咯咯叫。凡妮莎纏了我一整天,不停問我哪時候才要讓她看照片。但我只要一伸手,就會有瑪麗賽拉的小孩好奇湊上來。後來孩子們走了,她開始談起遺體回家那天的狀況。

凡妮莎:她回來的時候沒臉沒手,你想想,看到遺體變成那樣有多難受⋯⋯她回來的時候不成人形,棺木裡血肉模糊,濕答答的,那遺體看起來完全不像她⋯⋯上頭有個標籤說是她,但我們實在很難相信她死了,他們只能靠手辨識她。我們裡頭有人懷疑那真的是她。說不定她還躲在沙漠裡。她可能還活著,或者雖然死了,但屍體還沒被找到。我們想知道你們發現她的時候,她是什麼樣子?他們怎麼辨認她的身分?怎麼知道是她?因為她回來的時候根本不成人形。真的,那個遺體一點都不像她,我需要看照片。

我:我可以給妳看照片,證明她的手沒有被動物吃掉。但我得警告妳,有些照片很難看得下去。

正當我以為事情不會再糟的時候,凡妮莎忽然指著其中一張禿鷹在瑪麗賽拉遺體上方盤旋的照片說:

凡妮莎:那是什麼鳥?牠們會吃人嗎?

我:動物還來不及做什麼,我們就發現她了。真的,我跟妳保證。我們發現瑪麗賽拉的時候,遺體很完整,沒有被動物傷害。我保證。

我結結巴巴講了好幾分鐘,再三保證我們發現遺體時很完整,笨拙地搜尋腦中的西班牙語,不斷強調瑪麗賽拉雙手完好,我們對她的遺體很恭敬,警察和法醫也沒有破壞她的尊嚴。我聽著話語從自己嘴裡講出來,講得吞吞吐吐,感覺很空洞⋯⋯我在2012年7月某個豔陽天和瑪麗賽拉在亞利桑那沙漠裡共處了片刻哀傷,但只有我晚上回家喝著啤酒落淚。只有我活著,而她沒有。她不是我母親,也不是我太太,我永遠無法真正體會這家人在那天失去了什麼。而此刻坐在厄瓜多昆卡泥濘街道上,面對著漫溢的炊煙和淚水,我說什麼都毫無意義。最後我總算閉嘴,不再叼唸我們趕在禿鷹之前找到了她。凡妮莎輕輕說道:

感謝神讓我們找到遺體,讓她可以葬在這裡。她能回到我們身邊是個奇蹟。雖然肢體不全,但她終究回來了。她回來了。如果這真的是她,那我們就能重新出發了。但我得說,我們真的很難相信那就是她的模樣。看到她變成那樣真的很難受。

直到目睹克里斯提安和凡妮莎對瑪麗賽拉遺體照片的反應,我才開始明白這些照片對這家人的意義。他們需要看到她臨終的模樣,需要用那個身影取代掉他們打開棺木後就此烙印心底的她。他們需要一個方法讓沙漠暴力現形,或許才能讓那暴力變得更好理解。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。