《讓過去成為此刻:台灣白色恐怖小說選》卷一血的預感:導讀

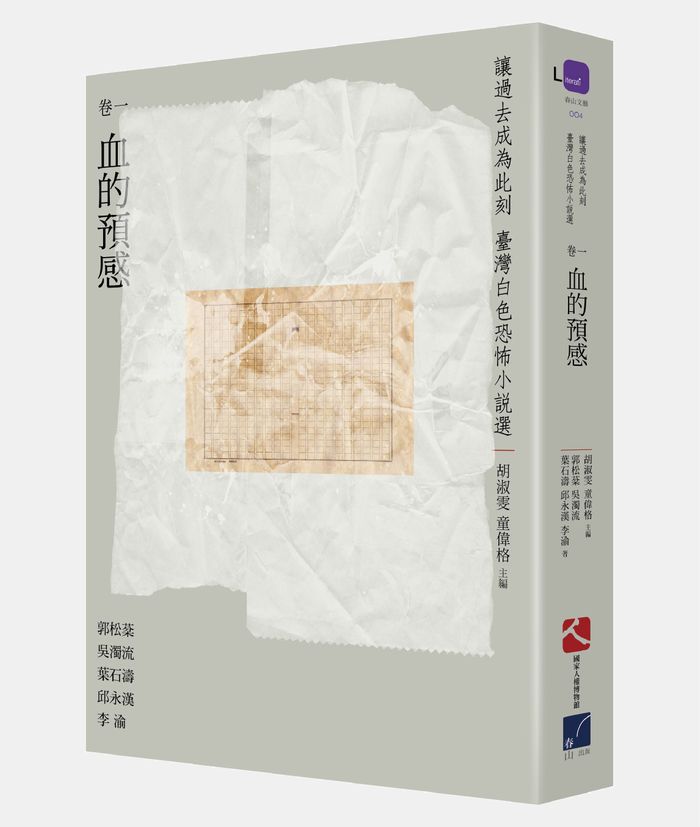

《讓過去成為此刻:台灣白色恐怖小說選》四卷本,是由小說家胡淑雯、童偉格主編,國家人權館與春山共同出版。四卷本分別題為,卷一「血的預感」,卷二「眾聲歸來」,卷三「國家從來不請問」,卷四「白色的賦格」,共收錄30位作者,發表時間自1948年(吳濁流〈波茨坦科長〉)橫跨到2017年(黃崇凱〈狄克森片語〉)。期待這套書能以文學的角度,呈現白色恐怖的複雜性。

為進一步深化對這些作品的討論,春山出版邀請中山大學社會學系助理教授林傳凱、台灣大學政治學系教授黃長玲、中研院台灣史研究所副研究員吳叡人與中研院歷史語言研究所博士後研究林易澄,四位對戒嚴體制與轉型正義有專業研究的學者,分別回應這四卷小說,以他們在歷史、政治、社會與哲學等的視野,給予白色恐怖以及以白色恐怖為題材的作品,具脈絡性的分析詮釋,希望能提供關切白色恐怖問題與喜愛這些作品的讀者,更多橫向與縱向的理解。《報導者》與國家人權館、春山出版獨家合作,刊登這四篇文章,此為卷一之導讀。

今日所稱的「白色恐怖」,涵蓋1949年「戒嚴」至1987年「解嚴」或1991年廢除《懲治叛亂條例》約40個年頭。也有人稱之為「威權時期」、「戒嚴時期」。不過,這些統稱背後卻蘊藏更複雜的歷史軌跡。《讓過去成為此刻》卷一「血的預感」的幾篇小說,全指向1945至1950年代的這段時期,葉石濤則以「五○年代白色恐怖」稱呼他經歷的歲月。從面世的資料來看,1949至1959年確實是「白色恐怖」的獵殺高峰,有它的特殊性質。本文的目標並非評論小說,而是扼要勾勒這段時期的社會圖像,提供讀者相關的背景資訊,有助於走入小說家描繪的「恐怖時代的心靈史」。

許多政治犯見證中,常指出當年的監獄中有「紅帽子」與「白帽子」兩派立場。前者左傾、認同社會主義或共產主義;後者台獨,擁抱台灣民族主義。就年代來說,1950年代雖也有極少數的「台獨案」,但先行文獻大致同意這個時期的政治犯以「左傾」為主流,有些人因思想繫獄,有些人牽涉共黨地下組織台灣省工作委員會,甚至對岸更龐雜的共黨系統。直到1960年代後「台獨案件」才逐漸增加。

當政治犯用「紅帽子」與「白帽子」自我區辨時,常誘使一些讀者在理解歷史時,套用今日相當普遍的「認同中國:認同台灣」或「認同共產黨代表的中國:認同國民黨代表的中國」的框架解讀之,回溯地追認當時政治犯的心靈狀態,彷彿當時已存在鮮明的民族認同(national identity)之爭。但這樣的解讀很可能是當代眼鏡導致的「色偏」,而忽略1945至1950年代時,許多台灣人的認同還處在混沌的狀態,嘗試在台灣/日本/中國三方,乃至於「白色中國」與「紅色中國」間進行艱難抉擇,至於今日所稱的「台灣民族」絕非當時主流的想像。

無論讀者們的認同為何,當閱讀這些小說時,你也許驚訝主人公的認同與你相左。此時,不妨換一個視角提醒自己──這些情節不僅僅是台灣史或「台灣─中國(大陸)」拉扯下的產物,同時是「世界史」的一頁,跟當年全球的主流政治脈動有共鳴關係,是台灣未在世界史缺席的佐證。在1950年代,以美、蘇為首的兩大集團正展開全球的冷戰(cold war)競爭,使「左」與「右」的鬥爭在各地浮現,進而使「白色恐怖」與「紅色恐怖」在全球肆虐。歷史的主旋律使太平洋上脆弱而敏感的島嶼──台灣──也難倖免其外,而與當年全球的主旋律交相共鳴,進而催生了一群思想左傾的政治陣營。

當然,這種宏觀、結構性的趨勢,無法取代對心靈世界的細緻探索。所謂「冷戰」的世界潮流,終究不是以機械化、自動化的方式「順理成章」投入台灣青年的心靈。從台灣青年的視角來看,所謂「左」與「右」之爭,從未以輪廓清晰、條理分明的方式在心靈浮現,進而以冷靜與慎思的態度進行抉擇;相反,這種選擇常分娩於混亂與倉皇,帶著苦悶到近乎窒息的情感,才從現實的跌撞中隱約感知到還有一條帶著「希望」的道路。

吳濁流的〈波茨坦科長〉便記述了這段從「光復」時的狂喜轉變為失落與懊悔的歷程;郭松棻筆下的鐵敏,在「二二八」後焦慮地慨嘆,「這些人再用炸藥去炸,碧潭的𫙮魚遲早絕種的」、「後山的鷺鷥也會絕種的」、「這些人再亂打濫捕⋯⋯」,也是近似於此的情緒。「左」從未以素淨的抽象語言寄出邀請函,而是從現實的挫敗中一點一滴長出血肉、化身為青年眼前的選項。引誘台灣青年抉擇的關鍵,終究離不開日常中「市場」與「國家」的雙重脫序──這張邀請函可能是長期失業的挫敗、可能是肚腹內轆轆的聲響、可能是「二二八」時攤在眼前的血肉。因此對「左」的憧憬,更像是混沌年代的混沌願景,似朦朧的「遠方之光」在心靈世界閃爍。這也是為何有大量的1950年代政治犯在日後訪談表示,當年是「不滿現實」走上這條路;至於更多的理論探索,則是在監獄(若僥倖不死)的漫長歲月才逐漸習得。

因此,要走入小說中的心靈史,請先理解到當時的世界潮流,進而瞭解戰後的一連串變化如何融鑄出台灣青年掙扎而崎嶇的「現實感」。

對島民來說,1945年8月的戰爭結束,與10月分緊接而來的「改朝換代」,逐漸在心靈上撕裂出巨大傷痕,先是日常中迸現一處處混亂、失序、壓抑的體驗,進而在1947年血雨腥風的屠殺中達到高峰。「國家的失靈」與「市場的失靈」彼此相關,交織成一股讓日常生活中處處導致墜落的不祥之網。

首先是陳儀主政下(1945年10月至1947年5月)的接收亂象、吏治不彰、失業狂潮、物價通膨、市場米荒、治安惡化⋯⋯擾動了一般民眾日常的安穩,這便是吳濁流書寫〈波茨坦科長〉的背景。接著在1947年2月底,因大稻埕查緝私菸衝突觸發的全島政治改革運動,到了3月8、9日更演變為軍隊渡海鎮壓的悲劇,使台人感受巨大衝擊,這是在郭松棻〈月印〉、李渝〈夜琴〉中觸及的情節。嚴格來說,本省青年生長的台灣島,在二戰時未曾成為「完全的戰場」,它僥倖躲過了美軍一度規劃的登陸計畫,避開如沖繩在1945年因登陸戰造成的巨大浩劫。台灣是殖民者的後勤基地,將米與軍伕送至海外,偶發地遭遇美軍空襲。因此像「二二八」這場以軍人與特務帶著槍在島上流竄、在市街屠殺、將屍體棄置生活空間的慘劇,確實是許多台灣青年初次目睹故鄉成為「(準)戰場」的體驗,成為難以癒合的巨大傷口。

無論是政治檔案、特務回憶錄、地下黨核心的供辭,都一致同意戰後的地下黨要到「二二八」後才在年輕人的憤怒中茁壯起來。地下組織雖然在1946年春、夏就來到台灣,但「二二八」前只有寥寥70餘人,絕大多數都是1920年代便參加「台灣共產黨」、「農民組合」、「文化協會」的中生代,思想上早已左傾。但這一波反抗早在1930年代便因日人鎮壓而消解,加上「皇民化」時日方不斷向學子宣揚反共教育,導致絕大多數年輕世代在「二二八」前對「左」與地下黨的邀請函興趣缺缺。要到「二二八」的屠殺後,大多數年輕人對體制內改革絕望,並身受貧困煎熬,終使「左」在年輕人間迅速蔓延。可以說,當時世界性的趨勢,終究要通過陳儀主政失敗及「二二八」屠殺,才使這封染血的「邀請函」,成功遞入台灣青年的心靈世界。

「二二八」後,通過日本馬克思主義者的著作、中國左翼作家的文學與劇作、上海等地的時政雜誌、乃至於地下黨油印的小冊子⋯⋯台灣青年逐步在震盪後,找到回頭詮釋日本殖民至今諸多不幸的一條路徑。同時,剛經歷的軍事鎮壓,也使得青年的眼睛不只望向文字──他們一眼朝向「左」的理論或文學,一眼朝向對岸國共戰況的發展。

一眼朝向理論、一眼朝向現實,彼時的「左」組成紛雜。簡阿淘的友人甘火順「是個熱烈的馬克思主義信徒,他相信無產階級專政的那一套神話,他把這主義稱之為科學的社會主義」,他自己「應該算是個社會主義者,但是他的烏托邦接近瑞典或丹麥那種福利國家的型態,可以說他也是個自由主義者,只是跟胡適這一類的舊自由主義者不同,他是受到馬克思主義洗禮的新類型自由主義者」。簡阿淘的思想帶著折衷色彩,但無損兩人友誼。邱永漢筆下的賴春木,流亡時仍不時流露些許「階級」或「左」的視野──例如他望著茶樓的有錢人感嘆:「看著這些人,我也忍不住想做共產主義者」,或看著被捕上岸掙扎的龍蝦而想到自身處境,悲涼自況:「你們將成為晚餐花得起10塊錢的階級犧牲品。變成漂亮的鮮紅色,排列整齊地放在沙拉菜上面。事已至此,掙扎也沒用。」不過,他終究認為自己捲入的是一個肇始於不滿現實、思想傾向朦朧的組織:「被革職者之中⋯⋯,組織了反政府的結社,但卻是不知屬於左翼還是右翼的不倫不類的團體。簡言之,是不滿分子的集會。」

並非全然掌握理論,也不見得同意共黨的每一項主張,但在「二二八」的餘憤下,台灣青年開始對與國府搏戰的共黨感興趣,甚至視為打倒國府的主要希望。台灣青年的視野,逐漸由島內延伸至對岸。郭松棻筆下的對話,描述了這樣的思想轉變:

「文惠,妳不認為那塊地方是我們大家的嗎?」楊大姐換了口氣,這次卻是閒閒地問著。

「是妳的,也是我的,是我們大家的。」

空氣還很窒悶,密不透風似的。文惠倒給愣住了,她撞到楊大姐的眼光,馬上移了開去,好像給燙到了。她從來沒有這種心思。大陸,只是她夢中一塊美麗的土地,她卻沒有想過那是誰的。

是的,是大家的,是中國人的。然而怎麼才算是大家的,她卻沒有想過。

現在經楊大姐這一問,反而更加糊塗了──的確這是一個問題,她在心裡這麼想。

漸漸,伴隨著局勢的發展,「左」的陣營陸續吸納動機、思想紛陳的各種支持者。他們唯一共享的元素,就是對「國家壓迫」與「階級壓迫」的素樸反感,將一切矛頭指向戰後來台的國府。至於抗爭者的成分為何?何時抗爭?抗爭手段是甚麼?「解放」後的社會圖像是甚麼?卻未必有一致共識。這是改朝換代下倉促分娩的「反國府統一戰線」。

國家的「綏靖邏輯」卻非如此。對統治集團來說,在「國共鬥爭」與「冷戰」脈絡下,凡染上一點「紅」,便視為與共黨同路的「國家之敵」,可冠上「共匪」罪名恣意殺戮。

葉石濤筆下的鹿窟農民在獄中描述自己的案情時,似乎帶著閃躲,「一絲絲狡猾的暗影掠過了這樸實的老農夫臉上。簡阿淘知道受過台共訓練的勞動人民,都善於偽裝自己,其實他們都懷有堅定的信念和不可動搖的決心,因為他們窮得一無所有,不怕犧牲自己生命。」即便如此,這些老農卻連自己唱的國歌與國旗,究竟屬於共黨或國府也分不清楚,可見就算貧窮成為他們接觸地下黨的動力,對於整體政治與理論的認識仍舊相當有限。邱永漢筆下的賴春木逃至香港時,回憶故鄉被捕的「同志」時哀嘆:「他的伙伴之一被穿上寫著『共匪』的紅色背心,戴在卡車上,從這條街到那條街遊街示眾。這位朋友是台灣南部屈指可數的大財主的兒子。假使他是共產黨,而且凡是有錢人都樂意成為共產黨,這個社會早就成為更理想的社會了。無疑的,他恐怕不知道自己為什麼被穿上紅色背心,恐怕到最後仍以為在做惡夢⋯⋯」抗爭者的組成紛雜,國家的「清算邏輯」卻力求簡化與二分,一旦視為敵對的「非人者」,就面臨殘酷殺戮,使政治犯魂斷於郭松棻提到的馬場町,或李渝提到的水源地(路)。於是,改變生活,成為一件要命的事,人人嗅到了血的預感。

在「二二八」與「白色恐怖」陰霾下,年輕人不但抗爭,還走向台灣史上罕見的「地下抗爭」。

在1945至1950年代,「死亡」離抗爭者的距離遠比今日更近,「地下化」成為必要。卷一「血的預感」頻繁出現「地下化」的痕跡:邱永漢筆下的賴春木,在團體初次敗露後,「也有數人巧妙地潛入地下工作。春木也是其中之一⋯⋯」郭松棻筆下的祕密聚會,閱讀紅書、架設電台,最終破獲時像「綁好的一串毛蟹,一串七隻,只要從繩頭一拉,一隻也逃不了」,暗示當年地下黨「單線領導」的組織原則;葉石濤筆下的簡阿淘,多次提到歷史上實際存在的地下組織台灣省工作委員會,其下的台北市工作委員會、重整委員會、鹿窟基地,及以本名現身的地下黨領導人蔡孝乾、幹部呂石堆(呂赫若)或代稱為「吳多星」的重整委員會負責人陳福星。今人很難想像,在1947到1950年代,抗爭者如此流行祕密聚會,在死神的眼皮下活動,進而追求葉石濤所說「台灣人政治、經濟、社會的解放」。這是幾篇小說共享的一道時代印記。

因為「地下化」,一切聚會、閱讀、討論、串聯、組織、行動⋯⋯都遵循「愈少人知道愈好」的原則,父母不對子女說、兄姊不對弟妹說、夫妻之間互不說,進而造就一大批「親密卻無法知情的人」。無法知情,卻不是毫無知覺,當共同生活者產生幽微變化,即便不說出口,一切都看在眼裡。

郭松棻筆下的文惠,面對著丈夫閉鎖的藏書箱、不知內情的聚會、漸少在家的作息,從喜悅轉為寂寞,從寂寞滋生妒忌,最終釀成了無法挽回的悲劇。葉石濤筆下的林雪梅彷彿受到詛咒,雖然未參加抗爭,但新婚丈夫、兄長、乃至於曾經戀愛的簡阿淘,這些追求「台灣人政治、經濟、社會的解放」的青年一一消失了,造成她深深的傷痕,決心逃離這一類「時代青年」走向毫不相干的人生道路。〈夜琴〉中女主角的內心風景,更細膩描繪了這種狀態。無論從主角的視角,或小說給我們的訊息,我們甚至不確定她的丈夫做了什麼、為何在「白色恐怖」消失。她只感受到這是一個「人人都要去不見」的年代。做為剩下來的人,她在往後十多年,偶然幻想丈夫歸來,問她「這幾年都好」,自己則「嗯了一聲,算是回答,心裡還是有點氣」的情節。可是轉過身來,「空寂的街道靜靜鋪在自己的身後,浸在紅色的燈光中。除了燈柱投下的細長而規則的影子,除了自己什麼人也沒有」,接著「黑暗的水源路,從底端吹來水的涼意。聽說在十多年以前,那原是槍斃人的地方」。對剩下來的人來說,消失的親友究竟在國家懷疑處處「地下化」的年代做過什麼?為何被捕?幾乎一無所知,只能獨自面對「消失」後的人生空洞。現實中,這不只是小說人物的寫照,也是許多政治犯家屬常有的狀態。

值得注意,除了郭松棻在〈月印〉描繪的「楊大姐」,抗爭者都是男性,「剩下來的」則多半是女性。這與檔案呈現的趨勢相符──超過9成的政治犯為男性。至於女性,泰半以「政治犯家屬」的身分為人知曉。早年研究中,採訪政治犯家屬,多是為了補充政治犯生平,而鮮少將他們視為「受難的主體」。晚近對「二二八」或「白色恐怖」的探究,才愈來愈注意到「家屬」也是受難者,並稱為「獄外之囚」或「政治寡婦」,亦有紛雜的壓迫經驗。

卷一收錄的小說對此亦有細緻探索,〈月印〉的文惠讓人聯想1950年代發生於新竹的「社會主義青年大同盟案」:「興中書局」老闆傅煒亮的妻子姚氏,因妒忌丈夫的祕密聚會有其他女性參與,憤而向憲兵隊舉發,導致大批書籍與收發報機遭查獲,更使傅煒亮與新竹縣立中學(今建華國中)國文教師黎子松於1951年12月19日槍決。小說的存在,得以讓我們進而想像意外導致丈夫死亡的少婦,將懷抱著怎樣的心境度過餘生。葉石濤筆下〈邂逅〉的林雪梅置身在一種所有親密男性都成為政治犯的悲劇之網,最後懷著「挽救不了的脆弱與某些躊躇」後決定遠離所有「喜好政治」的男性。〈夜琴〉呈現「所有人都消失」後,倖存女子的寂寞與憂傷。〈波茨坦科長〉描寫的雖是「接收」到「二二八」的歷史,卻也通過女性視角,描述玉蘭在「光復」懷抱對祖國的過度憧憬而嫁給接收官員范漢智,卻逐漸感覺價值相左、空虛、不耐、悔恨的歷程。她的友人蕙英在丈夫因貪汙遭檢舉後,指著懷孕的肚皮哭泣地說:「我真悔恨,有了這個東西」,「妳說啊,我怎麼能夠替貪官汙吏生孩子呢?」未嘗不可視為另一種政治創傷的形式。

另一個重要向度是「省籍」。雖然從檔案中可知,約有40%左右的政治犯為外省籍。不過,民間對「白色恐怖」仍常落入「外省人迫害本省人」的錯誤印象,進而認為談論這段歷史必定會挑動族群敏感神經、破壞社會和諧。小說卻為我們勾勒了更複雜的省籍關係與外省形象。

〈波茨坦科長〉描寫了戰後外省官員貪汙腐敗、導致社會混亂的作為,可說是當年省籍情結浮現的主因。但〈月印〉中「左傾」的楊大姐與外省友人,卻是鐵敏在「二二八」後找尋思想出路的道標,甚至激勵他「為了同這些朋友來往,每天早晨對著電台勤練國語」,成為另一種省籍互動寫照。葉石濤筆下的簡阿淘,在監獄中結識了前浙江大學教授王傑生,他並非共黨,卻「好像執迷不悟的認為所謂『台灣』中興書店的獨立根本沒什麼意義,他忠心耿耿的認為他必須聽從上海本店的指揮。這想法裡當然有看不起台灣當局的意念存在」而被捕,這個對當局反感、固守原則的外省人,又與〈波茨坦科長〉中投機、貪婪、鄙俗的外省人范漢智成為對比。〈夜琴〉的主角便是外省女子,李渝描繪了外省人在「二二八」時被本省人追打的恐懼,也呈現一位歷經離散、丈夫因國家暴力消失的「政治寡婦」的內心世界。通過小說,無論是本省人、外省人、國家之間的互動,都隨著文學的構築而複雜與深刻起來。

最後,卷一作品涵蓋了「白色恐怖」時政治犯歷經的不同階段。〈波茨坦科長〉描寫戰爭結束到「二二八」的社會景像;〈月印〉描述一群地下抗爭者浮現與殞落的過程;《台灣男子簡阿淘》的4篇,涵蓋獄中生活與出獄困頓;〈夜琴〉描述「剩下來的人」的心靈世界。至於邱永漢的〈香港〉則罕有地以逃離台灣、流亡海外的抗爭者為書寫對象。他筆下的香港,一處只依循市場法則生存的叢林,反而成為「覺得思想政治這玩意兒是很愚蠢的事」的境外之地。真實的歷史中,1940年代末到1950年代初,確實有許多已知與未知的抗爭者流亡海外。通過這些小說的引介,也讓我們對真實世界中政治犯各階段的際遇,有了更具血肉的寫照。

當然,本文的目的在於介紹歷史,卻無意將小說僅視為負責再現(representation)的工具。小說自然有助於「再現」,但文學從來就不僅僅是「再現的奴隸」。相反的,相較於嚴肅的史學或社會科學,當史料亡佚之際,自律的研究者就要踩下煞車,無法對「過去」多做談論。而當經驗層次上的「真實」注定斷簡殘篇時,我們所追求的「真相」永遠缺了幾角(乃至於絕大部分),文學卻能從「真實」的斷裂處出發,面對已過去的事件、已消逝的生命、已無法重置的悲劇⋯⋯,通過構築一系列虛構世界,協助我們對「殘存的真實」進行新的提問、新的想像、新的辯證。小說構築了能與真實交互映照的另類世界,從而幫助我們從身後的模糊黑影中,確認我們可能經歷了什麼、又失去了什麼。如此一來,讀者們對於那個充滿左翼、地下、血的預感的年代,也一定能有更深刻的體悟。

- 郭松棻〈月印〉

- 吳濁流〈波茨坦科長〉

- 葉石濤《台灣男子簡阿淘》(節選)

- 邱永漢〈香港〉

- 李渝〈夜琴〉

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。