閱讀現場

本文為《後悔當媽媽》部分章節書摘,經光現出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

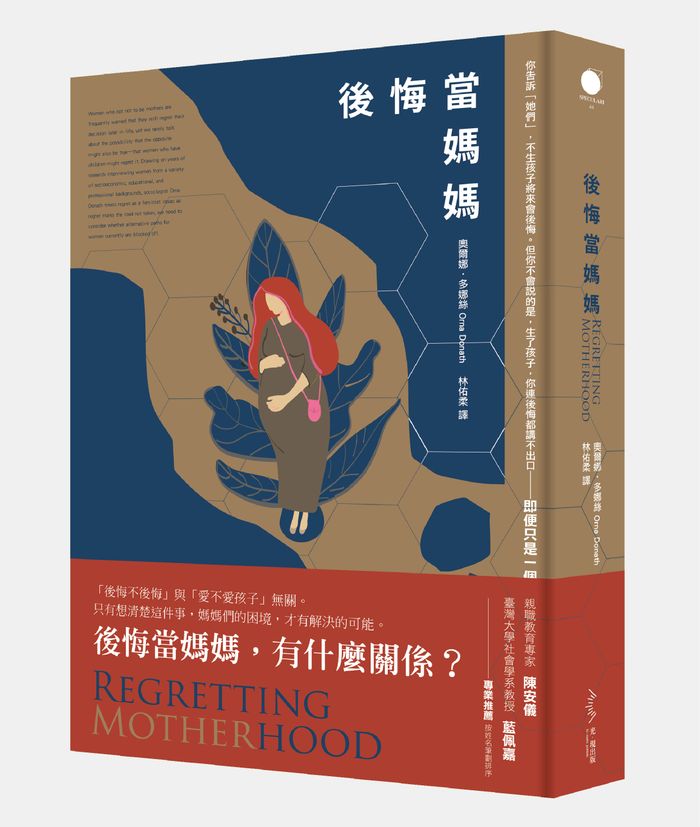

本書作者、以色列社會學家奧爾娜.多娜絲(Orna Donath)曾做過一份調查:「如果帶著現有知識和經驗回到過去──妳願意再當一次媽媽嗎?」讓人驚訝的是,後悔當媽媽的發言高出預期。網友甚至以標籤#RegrettingMotherhood展開激烈辯論。有人嚴厲譴責「後悔當媽媽」有違道德觀感,根本不該說出來;也有人認為媽媽們只是在發牢騷,並歸咎於一成不變的育兒生活。

然而,事實並非如此。作者訪談橫跨26歲到73歲、共23位母親,發覺社經與文化壓力固然影響育兒意願,但更應指出,譴責「後悔」的社會氛圍,鞏固了母愛天生論、也把責任歸予個人。母親一旦產生後悔情緒,往往不敢說,繼續複製出一代又一代的後悔母親。作者總結,唯有正視負面情緒與成因、並將母親視為一種關係與經驗,而非永遠固著的角色身分,才能真正解決問題。

最近幾十年,情勢已經變化到我們可以談論母親身分,以及母親身分所引發的情緒。儘管「好媽媽」的形象形成一道屏障,使女性難以坦承她們在處理養育小孩而衍生的困難時多麼受限,並導致她們隱藏自己的感受。近幾十年來這道神聖的圍牆正在慢慢坍塌,雖然社會仍然期待女性要表現得和睦而穩重,但已經有更多的母親堅持她們有權利表現出她們的失望、敵意、沮喪、苦悶和矛盾。

特別是,這樣的改變肇因於現今時代更廣泛的變遷:今日有越來越多的社會團體要求擁有發言權,他們要求獲得地位和權利,讓他們能夠積極地表達自我並最終讓情勢產生變化。然而,儘管世界已經這樣變遷,關於什麼能說而什麼不能說的限制正在被打破,但母性的感受遠比單純的喜樂和滿足更為複雜,人們認為這些母性感受正日益與固有的「天生的」母性經驗互相衝突──那些不滿、困惑和大失所望的母親的發聲,仍容易受到限制與譴責。

舉例來說,2013年4月,伊莎貝拉.達頓(Isabella Dutton)撰寫了一篇文章。達頓是英國人,她是個媽媽,也已經當了祖母,但她後悔自己有孩子。達頓所寫的文章在發表後得到數千個評論,如以下這些:

「多麼卑劣、冷酷又自私的女人!這真是令人難以置信!我替她肯定已經讀過這篇文章的孩子感到難過,想想她的孩子會因此而多麼心力交瘁,尤其這居然還是印出來讓公眾閱讀的文章。真的太可怕、太讓人傷心了!我也不知道她的丈夫要怎麼看待她,謝天謝地!孩子們至少還有個慈愛的爸爸可以照顧他們!」

「為什麼妳要說出這麼可怕的事情?為什麼?為什麼妳不能保守祕密?妳的孩子真是太可憐了。」

有人可能會說達頓活該得承受這些打擊,因為她在沒有隱瞞姓名和長相的情況下揭露了她的後悔。但是用化名和匿名,在避免孩子得知真相的情況下來討論一位母親的後悔,是否就能避免這樣的打擊呢?我們可以在德國關於後悔的母親的討論下看到像是這樣的意見:

「我想向那些母親和父親們喊話,把你生活中的災難歸咎到孩子身上實在有夠不厚道,因為你的哭哭啼啼而把責任推到一台嬰兒車上,實在是太容易了。」

「但妳公開這麼說⋯⋯(中略)就說她自己的孩子吧,因為他們有一天會讀到這些文字並了解其中的含意,他們的母親想要把他們『退貨』,那他們會有怎樣的感受?你讀了文章,然後發現你是你母親一生當中最大的災禍?」

事實上,不管母親的敘述會不會暴露孩子的身分(不論是因為主動曝光或是因為暗示而曝光),結果沒什麼差別,這顯示著在這些譴責之下還隱藏著其他東西,他們重申那些關於母性的陳舊「真理」,那些痛苦憂傷的母親經驗沒什麼好談的,談論這個是十分粗鄙的事情,而且這樣的女人會被視為是病態的。

他們就分類等級和傳統觀點來評判這樣「任性」的母親,認為這樣的女性經歷是沒有價值、文化低級的,所以她們都應該依照社會期望讓她們的主觀感受──作為女人或作為母親都是──繼續維持緘默或是重新整理一番。女人們和母親們會因為廣泛的社會認知而受到譴責,說我們生活在一個為了一點小事就抱怨的「唉唉叫時代」,所謂的自我放縱流行病橫行的年代。我們可以說:正因為有愈來愈多不同的社會族群已經「獲得允許」現身為自己發聲,以破壞這個壓迫性的社會秩序,因此這個社會更是迫不及待地為這些母親貼上標籤:「另一群被寵壞的、誇大的、言過其實的懦弱傢伙」(當然,不會有人去聽這些母親述說的,因為沒有必要)。

我在2011年3月與提爾紗碰面,她打電話給我,問我是否仍在為了研究而繼續尋找訪談對象。她在一份以色列發行的報紙上看到這件事,而她有興趣參與。

幾天後我去她家拜訪她,她獨自住在以色列中心的一座小鎮中,她的孩子已經不住在那裡了──他們在30幾歲的時候就自立門戶──而且她的孩子也已經為人父母,提爾紗已經57歲了,她有2個孫子。

我們在她的廚房進行訪談,而事實上,我們從那之後就一直在討論這件事。她一開始告訴我的其中一件事情是她在一家醫院裡工作,她在我們的談話過程中幾次提到這件事,她試著和同事談到她後悔成為母親,但沒有一個人願意聽。

在這種情況下──社會集體的如意算盤是,讓「後悔」繼續成為母親個人失敗簡歷上的一筆內疚的祕密,一切都是因為她們──無怪乎這些後悔為人母的女性談到這些時都面臨極大的恐懼,不管是在家裡、家人間、朋友當中以及工作場所都一樣恐懼。

提爾紗的故事 (有兩個30~40歲之間的孩子,當上祖母。)

提爾紗:「我的生活一直圍繞著嬰兒、父母和生殖治療,所以我知道很多女性的想法跟我一樣,但她們自己都不敢承認,更遑論告訴那些和她們最親近的人們。我理解那有多難,我深深明白,那對我來說也是一樣的艱難,當社會與政治的意識形態如影隨形時,要從既定的秩序中剝離出來實在是太困難了。」

「和我一起工作的同事中,有許多人是醫生,(中略)當我開始試著簡短地跟他們談起這個話題時,他們都努力地在避開話題並逃跑,他們改變話題並駁回我的想法以試圖壓制我。我工作的部門負責生產並鼓勵孩子出生,而我的想法受到譴責。」

直到今天,提爾紗還持續在她的工作環境談論她對母親的觀點,但沒有人理解,也沒有人想去理解。參與本研究的其他女性也提到類似的感受,她們試圖和配偶、朋友及其他家庭成員(如母親和姊妹)談這個話題,或是在心理治療過程中談到這個。蘇菲亞則承受了更大的壓力。這樣的壓力甚至是來自她的家庭,她的另一半。

蘇菲雅的故事 (有2個孩子,介於1~5歲之間。)

蘇菲雅:「我去看的心理醫生知道我有這樣的幻想(想抹去母親身分),但我不認為她非常認真看待我的幻想。(中略)我的丈夫逃避現實,他不許我讓任何人知道我的想法,他要我裝沒事,裝作和其他人一樣。(中略)當我在網路論壇如『我的人生已經了結』寫到這件事時,我立刻成為毀謗的中心。對某些人來說他們很難接受這件事,他們對此的反應很嚴厲。許多在論壇上的孕婦都很害怕她們將來也會跟我一樣有類似的感受,所以在我發言後她們馬上又發了其他主題來試著讓自己振奮起來。」

害怕被壓制或害怕被指為異常,使得某些女性在接受訪談之前從來沒實際觸碰這個話題。而另一個導致她們自我強制消音的原因,是害怕破壞她們親人的人生,她們希望保護她們的摯愛,希望他們永不知情。

瑪雅的故事 (有兩個孩子,一個介於1~5歲,一個介於5~10歲,受訪時正懷著身孕。)

瑪雅:「我的丈夫不知道,我所有的朋友也都不知道,因為我不希望這個負擔落在他們的肩膀上。他知道了以後又怎樣?他會說他有個慘兮兮的老婆嗎?我不需要這個,他腦海中的事情已經夠他操勞了,他的生活很不容易,無論如何我都不想把這個強加在他身上。所以這是我的堅持,我不和其他人談論這個。」

在我詢問她們是否公開談論後悔為人母,以及她們是跟誰談論時,這些女性非常健談,許多參與者表示她們會跟周遭人談論起這件事。

幾位母親提到,在談論「我後悔當媽媽了」的時候,最有效的方法是用幽默感拐著彎說。能避免招致羞辱的方式是嘻笑著談自己的苦痛,然後其他的母親能夠加入一起吐吐苦水(而非直接說出後悔),或是跟那些還沒成為母親的女性談這個。

夏洛特的故事 (有2個孩子,一個介於10~15歲,一個介於15~20歲。)

夏洛特:「當我在我的職場談這件事時,我的同事一開始被我嚇了一跳,這話題讓他們發笑,因為他們知道我是在誇大,這就是我應付這個的方式。而且我注意到,當我在跟人對談時,如果我把所有的底牌亮在桌上,她們就會比較願意開誠布公地談論這件事情,突然間這件大家一直不敢言說的事情也變得沒那麼可怕了。(中略)所以我的策略是公開說明,這樣的策略能保護我和我的孩子。」

蘇菲雅的故事 (有2個介於1~5歲之間的孩子。)

蘇菲雅:「在我開口之前會先好好確認一番,現在我之所以能夠開誠布公,是因為妳就是想要聽我談這些,而且妳即使想到什麼也不會告訴我。另外妳的處境跟我們不同,因為妳並不是一個母親,如果妳已經當媽媽了,妳對此一定會有所反應。因為對已經為人父母的人來說,聽到這些真的很有壓迫感,妳懂吧?」

「我不會隨便對什麼人掏心掏肺,而一旦我確認了說出來是沒關係的,我就會說,而其他人會像是接受其他看法一樣地聽我說,他們會告訴我,他們也有其他沒有生孩子的親戚。我通常在丈夫不在時才這樣做,因為我談這件事情對他來說會造成困擾,而我可以理解他。因為如果我像他那樣很享受孩子跟我待在一起的時光,而我的配偶卻說他不想要這些孩子,那對我來說也會是很難過的事。」

在過去的8年中,我針對後悔的母親進行研究,被問了一次又一次這個問題:「那些母親們會跟自己的孩子提到這些事嗎?」而正如我們將要看到的,這個答案遠比「是」或「否」還要複雜得多。而對我來說,更耐人尋味的是:我察覺問我這問題的人幾乎都期待聽到否定的答案──也就是聽到這些母親不在家裡談論這件事,因為他們覺得母親跟孩子說自己後悔為人母是邪惡中的邪惡,這是一個邪惡母親確鑿的罪證,有時候讓孩子知道母親後悔了,比母親後悔為人母本身更可惡。

提問者在問這個問題時,浮上腦中的腳本是:一個母親因為她的自私需求而投注仇恨的目光在孩子身上,因為他們毀了她的生活,所以這個母親後悔生下他們,她毫不考慮這將如何影響他們及整個家庭關係。

我們可以在下面這段話中看出這樣的單一腳本:

「沒有孩子應該從他們的媽媽那邊聽到母親不想要他們,這很殘酷,很不公平,很不人道。」

這樣的內容在現實中也可能上演,一位女兒對一位後悔為人母的媽媽頗有感觸的寫道:

「在孩子出生後讓他知道自己的存在對母親來說是個羞辱⋯⋯這完全不是件好事,妳不僅需要很多勇氣,還要像個病態人格那樣冷漠。我向上帝祈禱,這些孩子永遠不會聽到媽媽怎麼看待他們的出生,但我敢肯定他們都能感覺到母親不想要他們、他們不該在這裡、他們不該存在,這樣他們的媽媽會比較好過。

(中略)我的母親就是這樣的一個人,我的母親因為我的出生而指責我,即使是在我還是個小孩子的時候,她對我大吼:『要不是因為妳,我的生活會截然不同,我會比現在快樂。』那時候這件事讓我幾乎昏厥,我的肩膀被壓上一個重擔,直到今天。我花了很長的時間來了解我的母親曾經受到怎樣的傷害,她是多麼無奈而有那樣的感受,我明白了她有多麼不成熟,直到她⋯⋯」

我不能也不願忽視這個痛苦的女兒的陳述,她需要承擔來自母親的責難,而且這不是她的錯,她的聲音必須被世人清楚地聽見。然而母親和孩子們間不同世代的關係也存在其他各種可能性,例如我們可以在另一位有著後悔母親的女兒的敘述中看到:

「當我12歲的時候,我的媽媽告訴我,她後悔生了我。『我希望妳在成為一個母親之前能夠用夠長的時間好好思考一番』,她在一個溫暖的夏日早晨這麼告訴我:『如果可以讓我再選擇一次,我不敢肯定我是不是會生小孩。』

哎喲!在我12歲時,她的話刺痛了我,我不知道她是什麼意思,或者她為什麼要這樣說,她真的希望我沒有出生嗎?而到了現在,20年後,我自己有了3個孩子,而我懂她的意思了。那並不表示她不愛我,那並不是說她希望她不要生下我,那是因為她明白為人母親意味著:她的人生不再完全屬於她自己了。」

在說與不說的兩難間進退維谷。母親們除了在不考慮孩子幸福的情況下責怪孩子以外,還可能因為多種原因而情感紊亂,繼而迷失方向。

當一個母親感到後悔,她想做出正確的選擇,卻無法獲得外部指引時,許多母親會感到孤獨。她們覺得自己被留在一個黑暗的房間中,迷失了方向,她們必須重新展開探索,以找到原本的人生腳本中不存在的可能路徑。接下來我們會看到,參與本研究的每一位母親都在兩難困境中(說或不說自己後悔、明確地表達或間接提到為人母的困境、不值得及不為人父母的可能性)試著找到自己的方法。

依據以色列社會學家伊娃.伊路斯(Eva Illouz)的論述,在過去幾十年內,家庭已經成為一個追求平衡效率的舞台(就類似職場上追求效率那樣),而同一時間,情緒語言也已經開始進入職場中,這樣的合併導致了伊路斯所說的「情緒資本主義」。其中的親密關係已經可以量化並透過統計方法測定,因此家庭也有了商業特性。

在這種狀況下,由於母親本身為了符合「好媽媽」的概念,經常徹底而明確地拒絕競爭力、個人主義及非個人關係等邏輯,後悔為人母的情感態度可能會被視為在這種親密關係中計算成本及從兒童的犧牲中獲益。因此那些後悔的女人往往被視為冷血女人;其他人認為這些女人具有本應只存在公眾領域的超理性而有後悔的情況,所以該被綁到火刑柱上燒死。

然而就如同前文所提到的,母親們也會進行情緒上和現實上的評估,也許是自古以來就如此,而她們心目中天秤的性質和最後的決定會隨著社會和歷史背景改變。

下面是一篇針對我在報紙專欄上寫到後悔的母親的文章的回應,這篇文章是個很好的例子,用來說明怎樣的功利主義計算是不會引發批判的。

「我個人的見解⋯⋯他們是吵雜和惱人的,他們幾乎花掉妳『所有的』工資,在第一年時妳幾乎不能入睡,我完全沒辦法有一些個人時間出門──完全是『幼兒看護大作戰』。當我在工作上打呵欠時,我羨慕單身的同事──她們待會是下班回家,而我是下班回家進行第二輪工作。如果要把孩子們帶來的缺點列出來的話,那張單子將長到看不完,但是──我非常愛他們,我為他們的親吻/擁抱、感情、歡笑和我們對對方的愛而著迷。撫養他們真的是非常非常痛苦(是的,也許我是有點自私),但要說是後悔生下他們?我想這還是有非常大的差距的。」

在現今社會中,將母親視為主體並不常見,因為過去幾十年中母親總是被視為一個角色,處於以孩子為主體的背景中,母親在其中只是客體,母親是一個為了他人奉獻的獨立變項,而不是人。

根據為了母親權利而奮鬥的美國社會運動者茱迪絲.史塔曼.塔克(Judith Stadtman Tucker)的啟發,我們將母親區分為角色(role)及親屬關係(relationship),而我們將母親視為親屬關係而非一個角色、一份責任或是一個工作,允許多種母親情境存在,涵蓋複雜多變的母親人生。只要母親仍被視為一個角色,那麼唯一的母親情境就會圍繞著功能,母親被作為「完美母親」──或者實際上是「理想員工」──看待,更接近一份結果導向的工作,兒童就如一塊乾淨的手寫板,讓母親在上頭刻劃成功或失敗的線條。

將母親身分視為一種親屬關係,能夠使我們從將之認知為兩個個體間的連結關係──保持關係的特定個體間的聯繫,而且這樣的聯繫是動態及可變的──這樣的概念能夠讓我們拋開過去希望每個母親在和孩子相處時都有同樣感受的方式(可以不再是慈母、偉大母親那樣的絕對形象),我們可以將母親視為人類經驗的光譜之一,而非是一種將母親綁在責任裡面的單方面連結,繼而影響她們的人生。如此一來,我們就能這樣看待和母親相關的人類情感光譜:從深深的愛,到深深的矛盾心理,以及,是的,後悔。

後悔的母親們象徵著一個契機,闡明了我們必須重新思考「讓理性留在家門外」的社會呼籲是否為必要的,不只是因為那樣的社會呼籲會導致其他錯誤結論──比如說:為人母不可能是個錯誤──更因為那樣的呼籲本身就是錯的。

提爾紗的話深刻地描述了生育觀念承載了怎樣的功利主義邏輯,而後悔又是如何揭發了這個事實,這段話可以作為一切的總結。

「告訴我們的孩子,我們為何後悔,以及我們為了生養他們而付出的代價,是很重要的。因為社會使我們相信如果我們不這麼做,我們的人生將會是不完整的,我們將無法成為這個社會的一部分,而我們的社會也是這樣看待不孕和不打算領養孩子的人──因為他們的人生浪費而多餘。我們當然『為他們感到惋惜』,但在我們內心深處,我們羨慕他們的自由和毫無負擔的人生,他們不必放棄和犧牲自己的人生。」

「(中略)我不知道要如何將這樣的訊息傳遞出去,也不知道要用怎樣的方式才對;要怎樣寫文章、談論這件事、在電視和廣播電台上說、作為教育的一部分、談論這些神聖不可侵犯的事物、洗刷污泥後將之公開在光天化日之下,讓這些事、這些禁忌、這些秘密、這些黑暗都呈現在所有女性眼前。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。