精選書摘

本文為《尋找尊嚴:關於販毒、種族、貧窮與暴力的民族誌》部分章節書摘,經左岸文化授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改編。

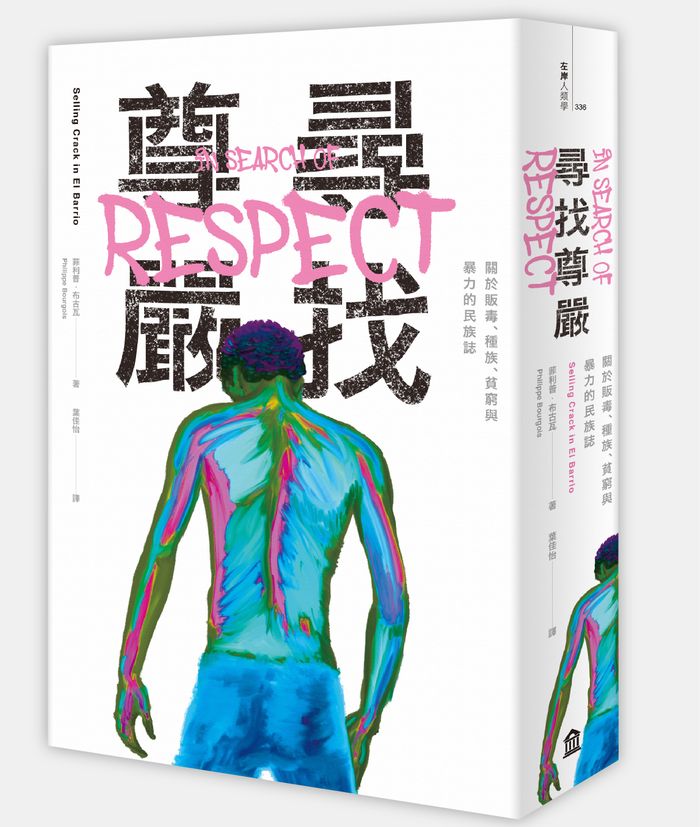

半世紀前,《西城故事》描繪了1950年代紐約的波多黎各移民,呈現他們的貧窮、暴力、犯罪,街頭上的逞兇鬥狠、種族歧視,以及美國人與移民間、移民本身不同世代間無所不在的文化衝突。到了1990年代,人類學家菲利普.布古瓦(Philippe Bourgois)筆下紐約東哈林區的埃巴里歐(El Barrio)似乎沒有太大的不同。

《尋找尊嚴》的時間點落在1980年代末到1990年代初,研究對象是紐約東哈林區的波多黎各移民,人類學家布古瓦最初著眼的是紐約內城的貧窮與種族隔離,以及這群移民是如何在整個社會及政治極度不友善的環境下,成為經濟邊緣、毫無未來可言的一群人。但問題不僅止於此,這些移民一方面被美國主流社會和合法經濟體系排除在外,而當時美國的經濟轉型又使得他們即使找得到工作,也缺乏應對這份工作的文化資本,更別說還必須面對工作中無所不在的種族歧視,以及挑戰傳統波多黎各男子氣概的性別互動。這些無法融入主流社會的第二代或第三代波多黎各移民,可能掉回油水豐厚的藥物經濟,或是街頭暴力與物質濫用的泥淖,並為了尋求尊嚴,被激發出一種與外界對立的「內城街頭文化」,重新發明出屬於他們的生活模式。諷刺的是,原本想要反抗結構壓迫、尋求個人尊嚴的街頭文化,卻往往導致這些街頭求生者更加走向毀滅。

布古瓦花了幾百個晚上在街頭及快克(Crack)站晃蕩,在那裡觀察藥頭和上癮者,被他們接納、稱為「菲利佩」。他錄下他們的對話和人生故事、拜訪他們的家人、參加他們的派對或朋友聚會,他也訪談了那些快克藥頭的配偶、愛人、手足、母親、祖母,情況允許的話還有他們的父親。他以大量充滿細節的對話、極具爭議性的描繪,見證了人們的受苦,讓讀者不只停留在快克藥頭所面臨的結構性壓迫,而能真實有感地碰觸到這個邊緣社群裡,人們的「個體自主性、性別與家庭在這些經驗裡的核心位置」。

這本書不是關於快克,也不是關於用藥本身。當然,藥癮及物質濫用是形塑街頭日常生活形態最直接、也最殘酷的元素,但內城的物質濫用其實是一種病徵,存在於底下更深層的,是將人推向社會邊緣的各種動力。這本書記錄了這個過程,以及普里莫、凱薩、糖糖⋯⋯這一個個書中主角如何在貧窮門檻邊緣掙扎著生存,並想要贏得尊嚴的生命故事。本文選自第七章〈受苦的家庭與孩童〉,聚焦於在此環境中懷孕和育兒的女性心聲、反抗、矛盾和困境。

街頭上的孩子在最脆弱的年歲遭到各種混亂吞噬,而在目睹了一切之後,任何人都會不禁好奇,這些母親為何還是生這麼多孩子來這個環境中受苦?在我住在這裡的5年間,我在埃巴里歐的所有朋友和熟人都至少生了一個孩子。普里莫的女友瑪麗亞也是如此,儘管普里莫已經因為第二次賣快克(Crack)給臥底警官被捕,正在接受重罪審判,她仍拒絕墮胎。瑪麗亞和普里莫兩個月前才被趕出瑪麗亞姊姊的公宅公寓,這個姊姊因為丈夫的賣藥夥伴在他們車內遭到謀殺,一家人逃到了康乃狄克州的布里奇波特。於是在瑪麗亞懷孕時,她是跟她重度憂鬱、酗酒,而且體重250磅的母親住在一起。我在我的田野筆記中是這麼描述的:

(1990年3月) 普里莫帶我去瑪麗亞家:到處都是垃圾,家具都壞了,還有很多一夸脫裝的百加德蘭姆酒空瓶。空氣中都是醉酒的嘔吐物氣味,到處爬滿蟑螂。瑪麗亞繼父沒吃完的餐點盤子在客廳丟得到處都是,盤中煮熟的高麗菜和肉都灑了出來。瑪麗亞只能睡在客廳壞掉的沙發上,她總是睡得腰痠背痛。

普里莫向我保證,她被打得傷痕累累的母親昨晚喝完一瓶百加德之後,不停嚎叫、哭號、大吼又啜泣,而跟當時的場面相比,現在這樣很不錯了。顯然她是跟丈夫打了一架,還指控他不忠。根據普里莫表示,有些晚上她真的會拿刀捅他,「但就只是稍微戳一下而已。」今天她的臉腫了起來,因為昨晚她丈夫──同樣是酒鬼的一位公立學校工友──決心復仇,而且「痛毆了她的臉」。

瑪麗亞因為懷孕而高興到不行。我從沒見過她如此快樂,後來我又花了很長一段時間才明白,正是因為生活在如此悲慘的環境中,成為母親才會顯得如此吸引人。在客觀上如此困難的處境中,懷孕給了她一種得以逃離一切的浪漫想像,也更鞏固了她對普里莫的深刻愛情。而在當時,我們都覺得普里莫應該會被判處4到6年的刑期。因此,她正是藉由懷上普里莫的孩子,來表示會和服刑期間的普里莫堅定站在同一邊。瑪麗亞開始寫詩稱頌她和普里莫之間的關係,也稱頌他們即將擁有的後代。瑪麗亞曾給我看她的日記,你可以從這些日記內容中看出,她在人生的這段期間可說自尊心高漲。舉例來說,在下面這段日記節錄中,她對自己身體之美的讚歎可說同時內化又超越了種族及性別刻板印象:

我有淡棕色的眼睛、性感貓眼,還有很棒的大屁股和彈嫩的奶子⋯⋯我有飽滿的泡泡脣,在我臉上的樣子剛剛好;而且我的頭髮很捲,想怎麼做造型都可以。

我18歲,他26歲。他有淡棕色的眼睛,很大的眼睛。他的嘴脣也很美,牙齒很好,而且有個翹臀⋯⋯捲髮也好看。

相反地,普里莫卻對瑪麗亞抱持著焦躁又憤怒的情緒。他覺得快要扛不住庭審帶來的焦躁,而且因為一直無法找到合法工作,他的自我幻滅情緒可說達到了最高峰。他乞求瑪麗亞去墮胎,甚至在她拿自己寫的情詩給他看時毫不必要地辱罵她,說她是「天殺的瘋婊子,看起來就像黑鬼米其林人,又像黑人聖誕老公公⋯⋯還像黑人吸血公爵」。

瑪麗亞之所以想生孩子,也是為了追求實質的物質利益。對她來說,若想獨力建立一個家庭,在紐約市可負擔的補助公宅戶極度稀缺的情況下,生孩子是她最實際可行的機會。我住在埃巴里歐的這些年,紐約市住房管理局登記的等待名單已經排到18年後。然而,為了緩解無家者緊急避難所及福利旅館的擁擠情況,一個特殊的社區推廣服務計畫應運而生,這個計畫讓無家可歸的懷孕青少女能優先取得公宅公寓的居住權。這就是瑪麗亞試圖建立獨立家庭的策略,而她認為其中「唯一」的缺點,就是她在「青年行動」(Youth Action)計畫為無家少女母親翻修的公寓樓中取得一戶之前,必須先在無家者庇護所撐過長長的3個月。事實上,普里莫二世在她還在庇護所時就出生了。

就在這段期間,瑪麗亞的姊姊卡門也懷了男友凱薩的孩子。凱薩的施虐傾向並沒有削弱她的喜悅及對孩子的愛。當時,凱薩已經要求卡門的大姊成為她6歲女兒珍珠的養母。他也很常毆打她的兩歲兒子帕波,總是說他沒規矩,還說他「智商有問題」。就在卡門懷孕之前,凱薩才對她下了最後通牒,「有帕波就沒有我,妳選一個。」所以她也正在和她的大姊談判,希望她能領養帕波。

卡門這次的懷孕立刻解除了眼下所有危機。凱薩不只同意成為帕波的繼父,他的外婆還邀請卡門搬進他們的公寓,讓她住在凱薩的臥房中。凱薩的外婆甚至將她登記在住房管理局的租約上,讓她成為有正式身分的住戶。就連凱薩本人都從未合法登記為這間公寓的住戶,因為不想讓他的社會安全保險金被算進租金計算的公式中。

卡門和瑪麗亞都遵循了傳統模式。她們藉由浪漫地愛上理想化的男人,並且全心擁抱母職,來藉此逃離充滿問題的原生家庭。卡門給我看了她在懷孕後沒多久寫的日記內容。她對凱薩的迷戀甚至比瑪麗亞對普里莫的情感還濃烈,她將她和凱薩的關係描述為「島上的天堂」:

我之前幾年就很迷戀他。但真的在一起後,感覺卻像一見鍾情。直到今天我都還有一樣的感覺。我覺得你可以說我是愛上他了。每次只要見到他,我的心就會漏跳一拍,只要他靠近,我就覺得快要昏倒。

我真的會永遠愛他、永遠在意他,無論發生什麼事。至於我的兒子,班尼托二世(帕波),他愛凱薩,至少就我所知是如此。

瑪麗亞和卡門都很年輕,但她們熱烈擁抱母職的心態不該被斥為不成熟女性一時興起的浪漫奇想。對於街頭上的成年女性而言,其他人生腳本的缺乏不但正常化了在年紀很小時成為母親的選擇,更讓這個選擇顯得很吸引人。

糖糖:我用了5個月份量的古柯來自殺。然後我清醒過來,告訴自己,「我太愛我的孩子了,我不能自殺。」因為只要愛孩子,任何人都不會做錯事。

我當時真的很瘦,也算是丟著我的孩子不管,就是沒把他們放在心上。我沒打他們,但也懶得理他們。我的態度就是(口氣暴躁),「你們全都別來煩我。」

他們以前會跟我說,「媽咪,妳怎麼了?媽咪,拜託!大家會以為妳在吸快克。」不過沒錯,天主與我同在,因為我做了一個夢。夢中的我快死了,我看見我的兒子朱尼爾,我唯一的男孩,他為了死掉的我在哭。我看見我的兩個女兒看起來變得完全不一樣。(突然沉默下來)我向天主禱告,乞求祂讓我之後不再想要吸毒,因為我反對吸毒。再這樣下去,我的孩子也要吸毒了。

但別搞錯了,我是個嚴格的母親,我相信要給小孩最好的教育。我相信自己要成為一名嚴厲、強大、優良又慈愛的家長。

就是,菲利佩,要怎麼說呢?小孩每天對你說「我愛你」的那種感覺啊!你也知道我經歷了多少苦──每天被打,一天還被打3次,從13歲開始就是這樣。為什麼要讓小孩為我自己的錯誤付出代價呢?不可以這樣!

所以我愛我的孩子愛到發狂。我還是想要12個小孩。因為寶寶對我來說就代表純真──就是純潔。寶寶沒辦法揍你,然後說,「媽咪,別虐待我。」但我們可以。我是反對虐待孩童的。我現在34歲,我還是希望可以再生5個小孩。因為我的孩子會來親我,然後說,「媽咪,愛妳愛妳。」

你現在很難看到孩子的那一面了。你看到的都是他們在街頭的狠勁,舉例來說,就跟我姊姊的小孩安傑羅一樣──他們沒有值得愛的父母。

但我盡力了。我的小孩從一年級開始就去上天主教學校。我負責他們的所有學費。

糖糖回頭繼續以孩子的需求定義她的人生。單親女性戶長家庭的諷刺之處就跟之前的鄉村夫妻家庭一樣,其體制存在的前提仍是屈服於父權主義。街頭文化仍理所當然地認為,父親在地下經濟中追求狂歡及意義時擁有拋棄孩子的權利。單親母親家庭的安排當中卻沒有任何「母權」(matriarchal)或「母主」(matrifocal)的勝利意味。這樣的女性只會被剝削得更厲害,她們有義務無條件為孩子奉獻,而她們的男人則拒絕共同負起責任。

當這些被男人拋棄的母親沒有為了孩子犧牲自己的需求,各種隨之而來的混亂就會拆毀他們本來就搖搖欲墜的家庭。沒有人繼續餵養、擁抱,並照看孩子。埃巴里歐的街頭孩童被困在歷史的煉獄中:老派的父權主義勢力創造出女性戶長家庭,但這些家庭正在崩解,而當這些母親追隨父親的腳步,同樣透過地下經濟或物質濫用來尋求獨立自主的生活時,卻沒有什麼能緩解這些家庭單位裂解帶來的衝擊。

在糖糖為雷伊賣古柯鹼,並把普里莫當情夫養的那幾個月,我明顯看出了街頭文化針對性別的雙重標準。雷伊藥頭網絡中的男人嚴厲批評她,認為她不是個成功的單親母親和一家之主。明明她被關進牢裡的丈夫菲立克斯同樣擁有養家的義務,他們卻對此視而不見,而且沒有人提議幫糖糖的孩子提供食物、住處和關愛。他們反覆提出的批評,就是糖糖需要一個強而有力的男性角色來好好教訓她。

普里莫:那婊子這樣不行。感覺孩子的生活中根本沒有媽媽。孩子只能自己照顧自己,因為他們的媽媽平常只有從俱樂部回家睡覺,每天來回,就像這樣(做出玩溜溜球的手勢)。

莉莉安還不到1歲啊。見鬼了!是朱尼爾在當媽媽。他負責換尿布。

有時候我覺得他們這樣很可憐,所以我會去做。結果就是我在那裡換尿布,她根本不見人影!

凱薩:自從白癡菲立克斯被關起來之後,那位小姐就一塌糊塗了。

普里莫:還有亞伯拉罕(菲立克斯的養外公),他以前有試過要換尿布,但後來說,「我做不到。」(No lo aguanto.)

凱薩:亂來!自從她的男人離開,她就丟著家不管了。

普里莫:我是說,她家的食物我真的吃不下去,因為要是你去她家,看見她家的廚房,知道她煮飯時多麼胡搞,你就不會想吃了。我說的可是一大堆蟑螂啊!

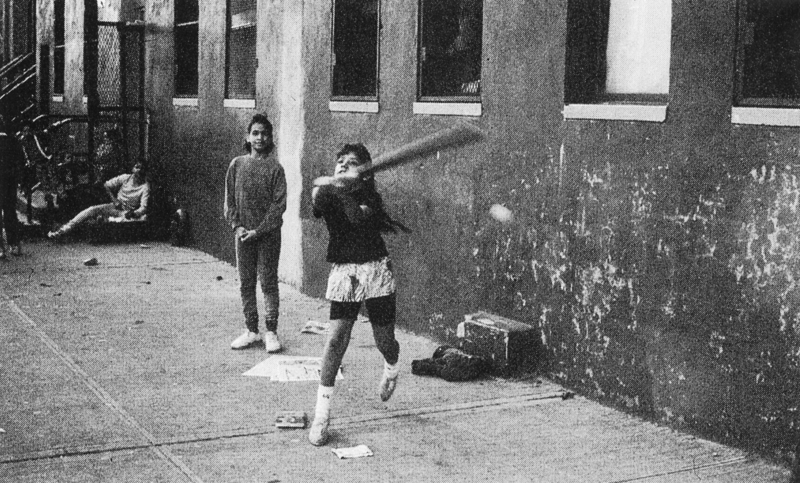

愈來愈多女性拒絕屈從於老派父權定義下的家庭角色,這個現象也能在雷伊的快克站中清楚看見,在這裡,女人和女孩都在開創出屬於自己的公共空間。但同時,街頭文化仍想奮力維繫女性的從屬角色,無論是作為一位母親,或者是作為經濟上依賴男人的女朋友。因此,我在一個炎熱夏日夜晚的田野筆記中是這麼寫的:

(1990年7月) 一走進社交俱樂部的入口,我就看見3台簇新的寶寶推車整齊排在小精靈機器旁,也就是在通往撞球桌的路上。每台車內都有一個新生兒,熟睡的他們緊握著小小的拳頭。

他們的青少女母親正在爭奪小彼得的關注,他因為前女友懷孕剛跟她分手。

這些15歲的媽媽身上穿著清涼的坦克背心,輕啄玩撞球的男人的脖子,她們身邊時不時有人在進行快克交易,而寶寶則安詳地睡在一旁。有個母親還隨著嘻哈樂跳起激情的騷莎舞。她們其中有多少人會在這個夏天對快克上癮?還會有多少人懷孕。

我問瑪麗亞,為什麼俱樂部裡有這麼多青少女母親和新生兒,她說,「因為這裡有冷氣。」

我實在無法反駁這點。我們正遭遇一場可怕的熱浪侵襲,我確定這些女孩家裡一定沒有冷氣──甚至可能連跟寶寶一起住的私人房間都沒有。

正如我在此章一開頭所說,根據紐約市的官方數據顯示,孩童受到虐待及忽視的數字出現了爆炸性增長。自從快克──古柯鹼在1980年代中期開始大規模流行之後,孩童被強制送入領養體系的數字也創了破紀錄的新高。政治家、媒體和流行文化針對這個現象做出的反應,卻是將反毒品激情炒作成性的議題,而這個現象從1980年代晚期及1990年代初期就一直牢牢抓住美國人的注意力。

在美國,對藥品的恐慌不是新鮮事,特別是在經濟及社會狀態較為緊繃的時期。任何正在流行的非法物質都難以避免地被描述為「史上最糟」的物質,並宣示了社會即將崩毀的未來。無論是記者或甚至是醫生,在描述當今社會結構中特別脆弱的社會階層或族裔群體時,通常都會將一張特定的藥物標籤貼在他們身上,認定那是他們脆弱性的一部分。舉例來說,1880年代晚期的加州有「中國鴉片恐慌」。同樣的狀況也可以解釋在1900年代初期,美國對非裔美國人使用古柯鹼所產生的歇斯底里反應,當時在美國深南方的警長基於「嗑古柯鹼的黑鬼真的很難殺死」這種理由,而合理化地「提高了槍枝的口徑」。西南方的墨西哥人在1930年代的大麻恐慌中也沒有獲得多人道的對待。

然而,快克在1980年代晚期和1990年代初期流行時,卻出現了非常獨特的現象,除了特定族裔群體或社會階級因為物質濫用的傾向遭到妖魔化之外,女性、家庭,還有母職本身也都遭受攻擊。吸快克的內城女性被指控失去了「母親養育孩子的天性」。原因其實也很簡單,因為這是美國歷史上第一次,我們看到街頭上癮者中有近半數是女性。而且同樣地,由於父權主義的性別分工認定女性戶長家庭必須負起特定責任,她們前往快克站時通常都會帶著自己的幼童及新生兒。

公共空間出現上癮女性的奇觀,因為街頭文化的厭女情結而進一步惡化。地下經濟受到男性主導,女性無法在更能獲利、自主性也更高的少數族裔小圈子自行創業,因為其中主要進行的生意是藥物交易、攔路搶劫還有入室偷竊。儘管情況已經有在改變,愈來愈多女性能夠滲透進街頭經濟中專屬於暴力男性的場域,女人卻仍不成比例地被迫靠賣淫來維繫自己的娛樂習慣,並養活僅剩的家人。大量女人湧入性交易市場後,妓女的工作環境隨之惡化,導致性病開始在內城的年輕女性和新生兒之間開始流行。快克上癮者也對公開受到性羞辱特別敏感,畢竟為了追求吸食藥物那一波持續60到90秒的極致狂歡,她們就已經忍受過各種極端的口頭及肢體虐待了。

媒體、學院、美國主流圈,就連內城居民本身,都喜歡揣測快克使用者女性化這個「謎團」出現的原因,因此也出現了各種解釋,比如針對家庭價值崩解的道德譴責,甚至有人認為女性會特別對皮下注射針頭抱持某種恐懼,因而藉此發展出各種武斷理論。最普遍的一種解釋是基於快克──古柯鹼疑似擁有的「催情」力量,儘管所有證據都顯示大多數人在大量攝取古柯鹼之後都會出現性功能障礙。記者、社會科學家、藥頭還有上癮者於是開始有了一種幻想,認為女性狂吸快克背後的原因是難以滿足的性狂熱。這種性化的想像有效地隱藏了整個美國社會因性別角色和家庭組織引發的深層權力衝突。

這些成功躋身快克站的母親觸犯了男性禁忌,她們被譴責為失去母性及慈愛本能的動物。因此,《紐約時報》(The New York Times)刊出了一系列社論,其中出現了「成為怪物的母親們」之類的副標題,另外他們還刊登出一些文章,標題寫著諸如「家長本能也遭到快克摧毀」的文字。《華爾街日報》(The wall Street Journal)引用醫生和護士的話表示,「快克使用造成最驚人、也最醜惡的面向,似乎就是危害到了母性本能。」

輿論擔憂快克藥性會顛覆母親養育孩子的本能,而在此擔憂最為高漲之際,我開始意識到,我在探索街頭文化時任由兒子接觸到的環境,也會讓我被譴責為糟糕的家長。

我是在一場關於藥物使用的研討會中意識到了這件事,當時一名怒氣沖沖的民族誌工作者表示:「他們會拿自己的親生血肉犯險,他們會為了掩護自己的行為,直接把孩子帶去快克站。」現場聽眾都倒抽一口涼氣,還相當不認同地搖頭,這些行為再次幫助我確認,在內城還有中產階級世界之間存在著巨大鴻溝。主流社會就是無法理解,藥物販賣在內城的街頭已是如此「常態化」的概念。事實上,只要你在街頭上混,就不可能不帶孩子去快克站。舉例來說,就算我沒有熱切想跟藥頭建立友誼,只要我所住的街區有數十個願意社交又熱愛公共空間的鄰居,我也無法避免「不負責任地」將小兒子暴露在充滿暴力及藥物交易的日常環境中。在我住的街區,無論是看夕陽、散步、去當地雜貨熟食鋪買冰淇淋三明治,都一定會經過街上晃蕩的少數快克或海洛因販賣者。當我抱著兒子在街區中走動時,常會有藥頭小聲而禮貌地對新生兒說出波多黎各的傳統祝福語,或甚至大肆稱讚我的寶寶有多漂亮。當你放鬆在這樣的場景中漫步時,那些強烈反對物質濫用的母親和父親偶爾會發現,自己難免會帶著孩子在某個賣藥街角或快克站門口停步、晃蕩,接著才會繼續去完成當晚要辦的事。

儘管我試圖解構主流社會針對危機家庭的道德譴責,但當你在快克站內看見那些母親拖著嬰孩,讓孩子跟她一起經歷絕望追求迷幻狂歡的痛苦過程時,你還是不免感到驚恐。在遊戲間內曾有幾次,我懇求那些渴求快克的懷孕婦女思考一下,她們追求藥效的衝動欲望可能帶來什麼後果。我不停和雷伊及普里莫爭論,指責他們既然平日賣快克給那些母親,就必須負起傷害她們新生兒的責任。

一開始,遊戲間的藥頭不知道我對這個議題採取道德正確的立場,所以在發現定期光顧快克站的懷孕客戶人數多到令人驚訝之後,他們會公開拿這件事來開玩笑。

雷伊:我不在乎,菲利佩!我自己也想過了。我不同意你的那些屁話。而且就算她們不跟我買,只要繞過一個街角,她們就會去找其他人買了。

另一個類似的情況是,我也譴責過糖糖在為雷伊的社交俱樂部工作的那幾個月賣藥給懷孕女性的行徑,而事實證明,糖糖的「正直」也是自相矛盾:

女人懷孕之後,身體就不屬於妳了,身體屬於寶寶。所以,如果媽媽自己都見鬼的不在乎,我為什麼要在乎?

我向一名非裔美籍的社會學同事埃洛伊斯.唐列普(Eloise Dunlap)求助,希望她能協助我和懷孕的上癮者直接討論這些議題。因為性別及族裔身分,她更有辦法跟街頭上使用快克的女性建立關係。我們和街頭上這些準媽媽對話時,發現無論是對於即將到來的寶寶,或是她們作為母親的角色,這些懷孕的快克上癮者仍抱持著矛盾又曖昧不明的心態。有些人深信她們一邊吃零食一邊吸快克就是同時在「照顧自己」跟胎兒。有位女性還向我們保證,她只有在白天吸快克,這樣能讓胎兒在晚上好好睡覺。另一名女性宣稱快克對胎兒有益,因為她的胎兒總是「一直睡」,是透過吸食快克,她的「懶惰寶寶」才終於醒過來踢腿,也終於有了健康胎兒該有的樣子。有幾名女性譴責街頭文化的虛偽,說大家批評她們卻又想賺她們的錢。然而,面對這個拒絕資助上癮治療中心,也不替她們提供支持性服務的社會,她們卻沒有任何一個人提出批評。事實上,在跟我們成為朋友的這些絕望女性之中,我們無法把任何一位轉介到上癮治療中心,因為當時(1990年)位於紐約市的24個政府資助治療計畫中,只有2個機構願意接受懷孕的快克使用者。

一直到搬離埃巴里歐之後,我才意識到,吸食快克的母親可以被重新詮釋為極度渴望追求人生意義的女性。在內城把孩子健康養大是個不可能的任務,因此她們拒絕為此犧牲自己。懷孕的快克上癮者本來被當作殘酷又冷血的母親,但我們能將這樣一個野蠻的形象去本質化,並將她們重新建構為自我毀滅的反叛者。醫療人類學家南希.謝普—休斯(Nancy Scheper-Hughes)在巴西棚戶區針對飢餓母親的民族誌研究中,批評工業化的布爾喬亞階級理想化的母嬰連結關係。根據她的研究,當母親在赤貧中艱困求生,又幾乎有超過一半的孩子死於3歲以前,她們在面對新生時期最虛弱、又病得最重的寶寶時,逐漸學會了「放手不管」。她們會壓抑自己的情感,偶爾還會透過脫水的手段加速嬰孩的死亡。母親要是跟這些無從避免的死亡奮戰,並對每一個虛弱嬰孩投注太多的苦痛情緒,她們很可能會崩潰。如果母親走不出病弱孩童一個一個死去的悲劇,最後可能會被哀痛及焦慮的情緒吞噬。她們將無法發揮出健全家長及敏感常人應有的功能。

到了後工業化時期,埃巴里歐的嬰孩死因不再是缺乏熱量及適合的飲用水。相反地,真正的原因是物質濫用、種族主義、公部門體制的瓦解,還有導致工廠工作逐漸減少的經濟結構重整。在美國,內城孩童的死亡及毀滅主要發生在青春期,而非嬰幼兒時期。相關數據本身就說明了這種狀況:在1990年代中期,哈林區18歲到24歲年輕男性的慘死機率,比二次世界大戰中的現役士兵還要高。或許我在快克站遇到的上癮母親只是放棄了,她們只是不想去打這場根據歷史結構來說幾乎必輸的戰役。面對宿命如此的下一代,無論是放棄她們的孩子,或是在狂亂追尋自我極樂狀態的過程中毒害胎兒,都是在藉此加速他們必然的毀滅。藉由破壞所謂的母親養育本能,或在孩子最脆弱的年歲造成他們的傷殘,這些脆弱的母親得以逃避長期承受的痛苦,也就是必須眼睜睜看著孩子明明長成健康、有活力的青少年,但又終究淪為暴力及物質濫用的被害者及主角。

我們再一次看到,導致母親拋棄孩子或毒害胎兒的原因顯然不是「女性主義」或「女性賦權」。相反地,問題完全出在父權主義下的「家庭」定義之上,也在一個失能的公部門之上,因為他們把養育及支持孩童的責任完全推給個人──尤其是女人。因此說到底,繁衍下一代的重擔及責任不只必須由父親共同承擔,也該由建構出社會邊緣性的更廣大社會一同承擔。無論是性別的權利關係或是家庭結構,整個世界在這幾個世代以來都經歷了巨大轉變。正如在本章開頭所說,在所有歷史上的快速權力更迭中,也難以避免地隨之產生了各種矛盾的進程。在全球加速變遷的脈絡下,母親們奮力爭取自己在內城街頭上的權利,尤其是她們作為獨立個體的自我的權利,而短期內,兒童勢必還是要受苦。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。