書評

身為英國最後一任駐港總督,「彭定康」(Chris Patten)這個名字始終與香港密不可分。人們對他的印象來自其港督任內推動民主改革並因此觸怒北京政府的各種摩擦,乃至於近年來頻頻嚴詞譴責北京踐踏對香港的承諾,這位末代港督儼然成為西方政界又一位「民主抗共」急先鋒的例證,特別適合被引用來批中援港。

然而,他的政治行動、對香港社會的願景是出於何種信念?則鮮少被關注。在香港的民主自由業已蒙塵的今日,挖掘此一未竟的信念與願景,或許更能見到明日希望──願榮光重歸香港人──之所在。

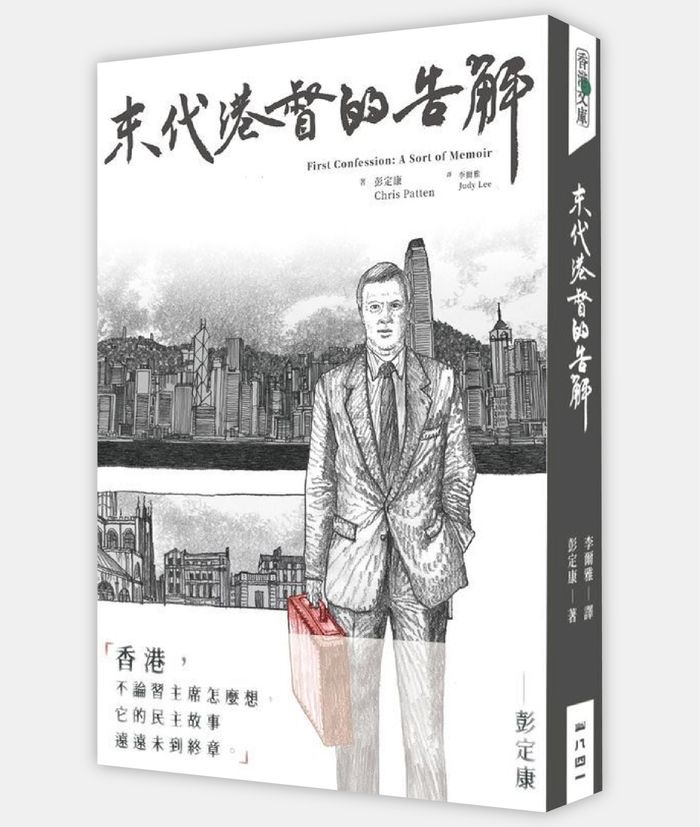

《末代港督的告解》(以下簡稱《告解》)英文版出版於2017年、直到2023年才有中譯版發行,是彭定康從政生涯的回憶錄,以告解自省的姿態回顧了從英國政壇到香港總督任上、再到歐盟外交官員的歷程中,他作為「自由保守主義者」與「國際主義者」之政治人格的養成。其中,香港在書中只占了不到十分之一的篇幅,但卻是彭定康政治生涯承先啟後的樞紐。

相較於他在港督任內記錄下的《香港日記》及其所展露之「民主鬥士」形象,晚了20年書寫的《告解》則充分呈現了「鬥士」背後那貫串一生的、溫厚堅毅又慎思內斂的政治信念。正是這種保守主義的信念,讓彭定康將自己嚴格區別於晚近歐美政壇上的右翼保守派,也使其關於香港民主自由的願景更加鮮明立體了起來。

1985年《英中聯合聲明》發表與1989年北京六四天安門血腥鎮壓後,英國政府欲加速香港民主化,以便在九七年主權移交中國後確保「一國兩制」下香港的自主與法治,連同回應港人「民主抗共」的呼聲。在此一時代背景下,原本在柴契爾(Margaret Thatcher)內閣擔任環境大臣與保守黨主席的彭定康,在1992年因國會議席敗選而無緣入閣後,因緣際會選擇離開英國、進入遠東,成了歷史關鍵時刻的「末代港督」。

5年的任期內,這位身負過渡主權使命的港英政府首長在中英港三方的權勢之間奮力周旋:同時面對強勢的北京政權、想避免與北京衝突以便「平穩」移交香港的倫敦同僚、以及欲討好北京的香港本地商界權貴,彭定康「拒絕做跛腳鴨,也不做北京填鴨」,試圖擴大香港立法局的民主代表性,抗拒向中國政治壓力與經濟利益「叩頭」,甚至經常親上第一線與市民接觸、宣傳公民價值與民主問責精神。

「我們是否多多少少在選擇自己要記住甚麼?⋯⋯(香港日記)裡面的我寫得太好了。我就是自己想要的形象:面對壓力和藹從容,甚至可以說是歡快喜樂。但這是實情嗎?」

即使擔任港督處理主權交接前的過渡,彭定康所面對的挑戰在本質上亦可被視為一種身分政治的翻版:「香港人」與「中國人」之身分認同的衝突與糾葛。從《告解》的角度來看,彭定康港督任內的作為便不單純只是「抗共」,而更被他理解為在面對港人身分認同衝突、面對訴諸亞洲認同來為威權專制開脫的「亞洲價值論」、以及遭遇北京所強加之民族主義宣傳時,英式保守主義(他特別強調此與美國共和黨政治信念的不同)所給出的答案:建立一個民主香港的公民社會。

亞洲價值論(Asian values),是以新加坡開國總理李光耀為主的政治論述,主張宣稱個人主義的西方式民主與人權概念並不適用於東亞,因為東亞存在著與西方截然不同的歷史與文化價值。李光耀,特別強調東亞儒家文化裡的「家父長制菁英領導」、「社群和諧利益」與「階層式的集體主義」,並以新加坡、台灣與韓國在1980年代的經濟奇蹟為例證,宣稱亞洲國家的發展成功並不一定需要民主與自由,他甚至表示:「新加坡人必須繼續保持亞洲人的本質,因為新加坡永遠是亞洲的一分子。父母大都知道如果子女每天從電視和報章上,吸收太多美國和西方的事物,結果一定會迷失方向──因為新加坡不是西方國家。」

但李光耀的亞洲價值論,卻被同時期的東亞民主政治領袖──韓國總統金大中與台灣總統李登輝──分別批評,甚至質疑李光耀謬誤的文化決定論,只是為自己威權統治的合法性背書,並不能代表亞洲其他國家對於自由、人權與民主的更高追求。

有趣的是,在《香港日記》中,彭定康就曾記錄自己1992年7月赴港就任時,曾途經新加坡被李光耀「設宴說教」。彭定康表示,李光耀在會談中不僅透露自己對中國血腥鎮壓天安門的做法感到支持與理解,並不斷警告末代港督「不該繼續在香港推銷民主自由」。1992年底,訪港並在香港大學發表演講的李光耀,更當著彭定康的面,怒斥英國正試圖鼓勵香港政治的民主化進程,藉此增加中國在1997年主權移交後統治香港的難度──這讓彭定康極為憤怒,自此之後也不斷與李光耀直接或間接地進行「普世自由」與「亞洲價值」的論戰。

在20年後的《告解》中,彭定康不但繼續批判李氏否定普世人權的謬誤,更拿自己任期內的香港經濟表現優於新加坡的事實,來駁斥李氏「人權與民主不利經濟發展」的論調。

曾經主持保守黨智庫、並寫過《保守黨案》(The Tory Case)這部論著的彭定康,其所理解的保守主義並非一套教條(例如美國共和黨的「小政府」、「低稅收」、「基督教家庭價值」等),且無法被化約成一連串的意識形態關鍵詞。反之,那是對一切意識形態政治教條、對一切斬釘截鐵的制度方案都持保留的態度,因而相較於那些左右旗幟鮮明、修辭鏗鏘的政治大論述,彭定康這樣的保守主義者在表述自身信念時往往顯得缺乏自信,這甚至被他認為是「一生內疚的祕密恥辱」。

這種不願武斷的懷疑基調,也讓他成了教條鮮明、作風強硬之柴契爾內閣中的一位「難搞」成員:反對柴契爾縮減國家角色與減稅去管制等「新自由主義」政策、更反對內閣團隊中那黨同伐異、幾近麥卡錫主義的氛圍。

然而,自視為「保守黨內之左派/溫和派」的彭定康,其溫和懷疑、不願武斷的立場卻並非出於沒有定見的鄉愿。此一保守主義的政治態度,可以借用與彭定康同一世代之英國保守主義政治哲學家史庫頓爵士(Sr. Roger Scruton)的話來理解:保守主義者恰恰是出於對自由價值的深信不疑、但同時又體認到人類社會與政治活動的高度複雜性不能被抽象的意識形態教條所簡化概括,因此才對一切定見主張與制度方案表現出懷疑保留。與此伴隨而來的便是一種試圖貼近現實的脈絡、淌入複雜渾水中以求實現政治價值的性格。

如此之政治性格與時而缺乏自信的「祕密恥辱」,恰與彭定康擔任港督時那自信煥發地改革制度、以致於被北京扣上心懷不軌之「民主鬥士」大帽子的外顯形象產生鮮明的對比,同時也透露出「鬥士」外表下保守主義者之「隱晦美」的內蘊:

「人在一個又一個困境中摸索前行,從未找到『應許之地』。」彭定康以為,處在政治的漩渦中必然渾身濕透:「除非容許教條擠走你不願面對的事實,再為現實塗脂抹粉」。

因而,在以「濕」為基調的現實政治氣候下,末代港督彭定康盡其所能地淌入中英港三方權勢各擁政治教條以自利的渾水中,試圖為香港撐開一個讓人能直面現實的民主自由社會。

那終究未竟之民主自由社會的想像,指向現實中香港獨特的政經制度,以及由此所催生之特殊身分認同與公民意識。這樣的想像,其背後也蘊含著保守主義的社會觀:真正有生命力且能發揮整合力的身分認同並非出於抽象的民族敘事、甚至血緣/種族主義式的強行添加,而是來自社會這個複雜關係之集合體的公共秩序。換言之,作為香港公民,其認同是來自於香港公共生活的具體實踐:對民主問責的熱衷、法治之下對多元主義的信任、以及堅信一切經濟繁榮與自由價值兩者不可分割等。

從保守主義的角度來看,港人愛港自然是天經地義之事。然而所謂「愛香港」的內涵亦不外乎參與香港公民社會秩序的運作、維繫責任政治與司法獨立、乃至於以香港向來自由、多元、開放的經濟生活方式來促進繁榮──如此「香港公民」的身分認同,也是彭定康認為能有效抵抗北京那抽象非現實之愛國主義的憑藉。

擔任港督的那五年,可以說是彭定康將保守主義者的政治理念表現得淋漓盡致的高峰時刻。但高峰過後並不意味著下坡,同時自視為歐洲主義與國際主義者的他,此後繼續以保守主義者的姿態走向世界,在1999年進入歐盟政壇擔任歐盟執委會外交專員,並且接著面對科索沃戰爭後的西巴爾幹與以巴衝突等極端化的身分政治難題、乃至於普丁(Vladimir Putin)的大俄羅斯主義──曾與普丁會面不下20次的彭定康在這位煽動身分政治之侵略者的雙眼裡「並沒有窺探到一絲靈魂」。

從香港與歐盟這兩章以後,彭定康在《告解》中的主軸便從如何以保守主義回應身分政治的問題,轉向了保守主義自身遭遇身分政治化的問題。脫歐公投以來英國保守黨為了吸納英國獨立黨(UKIP)選民而快速教條化、美國共和黨川普主義的浪潮、乃至蔓延全歐美的右翼民粹身分政治,讓彭定康這位自稱「現在不是、以後也永不會是右翼」的保守黨人繼續思索著關於政府角色、國家主權與國際合作之衝突、移民的社會整合等問題之保守主義式的、既要堅持價值又要扣緊現實的答案──透過跨大西洋國際合作的方式解決這些全球化帶來的問題,同時以實踐英式民主自由傳統、而非民粹排外的姿態來重新塑造英國認同。

跟隨著《告解》裡的思緒,讀者一路跟著英國國內時代的彭定康面對北愛爾蘭與英格蘭、到港督時代面對香港與中國、再到2010年代後歐洲大陸與大西洋對岸所面對的身分政治問題,終而窺見這位末代港督自稱「將國內外的政治生涯都奉獻給了世界秩序」的理由──正如期待香港民主自由的公民秩序能誕生出愛港的身分認同,心繫國際秩序的自由保守主義者亦不必排斥民族主義,只要後者不是出於身分政治敵視他者的抽象信條,而是出於民主自由的在地實踐。或許可以說,此一保守主義面對身分政治的態度,就是香港經驗為彭定康帶來的答案。

從彭定康政治生涯的角度來看,香港正是他將自己奉獻給世界秩序的樞紐。藉由他在《告解》中的個人回憶,香港也被緊密地串連在這數十年來世界秩序與身分政治的一場大糾葛裡。對末代港督而言,香港對民主自由的追尋即使如今已蒙塵,但依舊是他漫長政治生涯裡熠熠生輝的一顆明珠。

與《香港日記》展現的氣場不同、也與近年來對香港現況公開表達的憤怒沮喪不同,末代港督將自己與香港的關係,內斂地安置在這部回憶錄裡,讓讀者在香港看到了一位英國保守主義者的政治告解,同時也藉此告解看到了香港在世界中的輪廓。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。