精選書摘

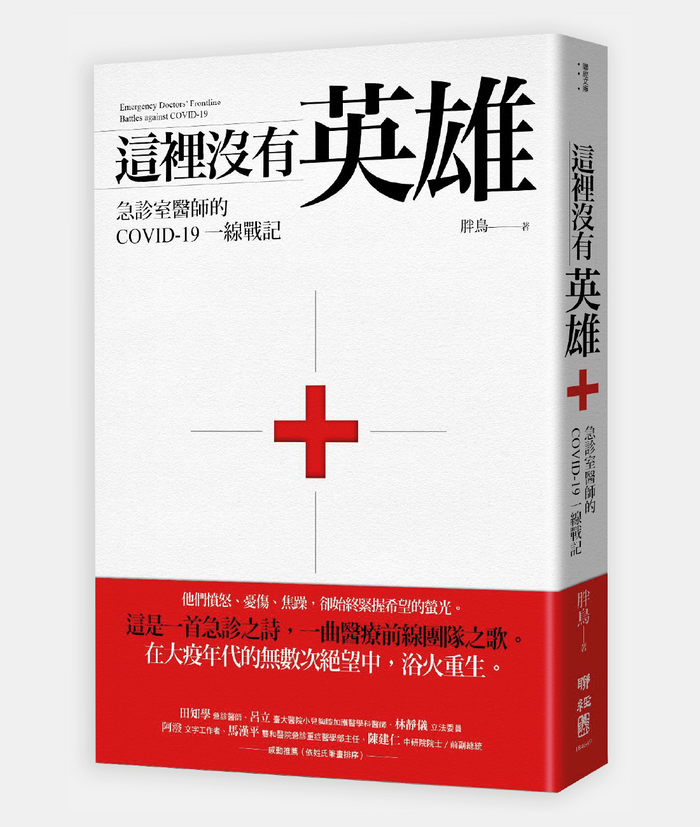

本文為《這裡沒有英雄:急診室醫師的COVID-19一線戰記》書摘,經聯經出版授權刊登,文章標題為《報導者》編輯改寫,部分擷取內容有些許調整。

所有文字,來自一位醫療前線急診科醫師的心。本書作者、少年時曾拿過不少重要文學獎項的急診科醫師「胖鳥」這樣說:「我是一個無用之人、小螺絲釘,最後還可能倒臥在病毒的無孔不入之中。我愛哭,怕事、懦弱。我只想用一個底層醫師的平凡視角,記錄下這段狂風暴雨中,一小段又一小段,專屬於台灣醫護,以及那些與我有緣、擦身而過的病人們,那些吉光片羽。」

從2020年初寫起,胖鳥筆下場景切換快速的急診室裡,在驚人的高壓處境、緊迫的氛圍中,沒有誰是英雄、沒有人想當什麼英雄,所有人都是重要戰將──正因人脆弱、正因我們在病毒面前能力如此有限,所以我們強大。我們強大,是為了要保護每一個心愛的人。

我好多次,想回到那個時候。

春暖花開的2020年1月分。花開遍地,張燈結彩。

剛過完聖誕還沒取下的燈與樹,旁邊已經站上了笑咪咪的充氣財神爺。

在這樣的明媚春光之下,飄散著細碎的耳語。

開始不過是網路上的傳言:武漢封城啦,好像有類似SARS的病毒擴散。

對岸的官方新聞一開始說是有小組造謠,一下說不會人傳人,一下說疫情已經在華南市場被控制住了。

似是而非,無所適從。

但也許是SARS留給台灣的陰影太大,負責一線科與感染科的主任們很快忍不住了,迅捷地支起了帳棚──字面意義上的帳棚。

採檢的帳棚,防風擋雨的帳棚,每天回家經過時都覺得長得不太一樣,紅紅白白,甚是有趣。

但有趣的日子沒持續太久。

台灣第一例歸國確診,如同一聲槍響。疾管署、醫院、藥商、工務課⋯⋯全線開始起跑。記者會一場接一場開,每天不同的政策一翻再翻。

吾等小民,看著世界悄然變色;尚不知將會付出多大代價。

一開始,醫院只是撤掉了一些病床,將原是病人休息的空間改為更衣的乾淨區,需要門禁卡才能出入;也挺好的,不用走這麼遠,入診間拉個圍簾就能換衣服。

後來,從停車場出了西側門,發現美食街的桌椅被拉開距離,桌面上架起了酒精。沒影響太多,我也不太有空下去吃飯。

之後,醫護人員每天被逼著練習如何著高層級隔離衣,如同軍人們操練如何以最快速度裝備武器、準備出擊。不止不停地突擊考試,還得錄影上傳給大家欣賞;被揪出來的我,於是一邊反覆練習穿脫,一邊被護理師嫌棄我以後一定不要跟妳這髒胖鳥一起上班啦!

即便如此,好像也還好,我又多學了一項技術。

一開始的小小改變,如同細水無聲,卻已讓一線的人們知道周遭已暗流叢生、漩渦四起。

最先讓我發現這個小病毒嚴重性的,是全院發布公文表示:不能用噴霧式治療,以免造成病毒氣膠的擴散。於是我看著咻咻亂喘的支氣管炎孩子,跟著媽媽一起心疼,只能輕聲地安撫,期待打入的類固醇快點發揮效果。孩子的母親一邊流著眼淚,一邊用昂貴的輔助呼吸設備,嘗試讓愈來愈躁動的孩子配合呼吸。

後來有段時間,正壓呼吸器被證明也會造成汙染氣膠傳播;在沒有百分之百的把握之下,不再是一個讓不明肺部感染病人使用的選擇。那陣子,每次在醫院打電話跟樓下要正壓呼吸器,呼吸治療師都遲疑著問:「妳確定?」

答曰「確定」,不再是單純的醫療考量,而背上了維護團隊安全的責任。

在民間,口罩不再是每家超商都能買到的物資;國家口罩隊應聲而起,卻仍然讓不在醫護行業的人們,開始發現狀況有點不對勁。

以上這些事情,幾乎是同時發生。

到了這個階段,早已脫離熱身起跑期;急診的政策與全院的動態,已經像是失速列車。

不需要多久,醫院便鳴笛決定:我們決戰戶外。

這一鳴,最苦了的是美麗的天使護理師。

那一刻,我終於知道他們為什麼叫天使。

鑼鼓喧天的一月分,冷徹骨髓,孤獨的帳棚裡,天寒地凍。檢傷護理師們連量體溫的食指都僵了,幾乎要按不下鈕──你還不能隨便加外套,因為會染汙。申請了好幾天,才終於得到一個電暖爐。

他們其實很難知道,走到他們面前的下一個病人,是不是會說實話?會不會隱瞞自己曾有稍微的流鼻涕,只因為他們覺得這不會影響醫生判斷?會不會因為被迫要在氣候艱困的戶外等待而對他們破口大罵?

有能力擔任檢傷這個職位的,都是比我資深不知道多少的護理前輩。那時,他們堪稱是一棟醫院中,一線前的一線。

每天,走出醫院大門回家的時候,我總是習慣回頭望去。

那一盞小小的燈,一個小小的背影,像是巨大的石像般,守護著進進出出的戰士與傷患。

我與新冠造成的重症的第一次短兵交接,完全出乎意料。

這天,廣播通報的是意識改變,燒到41度。路倒無家屬。

我站在大門等著迎貴客。

其實我挺喜歡看救護車開進來的那一刻。

因為EMT(緊急救護技術員)弟兄卸載病人時,總像超級英雄亮相的經典運鏡。

停車,下車,滑開大門,拖出擔架。流水般的動作,一氣呵成。

我湊上前去。

即便疫情關係不能做詳細的理學檢查,但急診人天天在鍛鍊的,便是看病人面相。

第一印象:男性,年紀不大,不喘且沒有疼痛表情,衣冠端正,體格正常。肺阻塞疾病與糖尿病的可能大大降低。

第二印象:瞳孔正常,疼痛刺激有回應,生命徵象穩定,就是燒了點。是在還沒有什麼疫情的街區撈到的路倒病人。

腦出血?使用毒品?

還是中暑?

先退燒吧,退燒意識可能就好了。

果然如我所料,退燒30分鐘後,病人完全清醒,迷惑地不知身處何處。

我真棒。

洋洋自得的我打開報告系統。抽血結果尚未出來,X光倒是好了。

上面全是一顆一顆的東西。

這什麼,腫瘤嗎?

唔,若真是肺部腫瘤,轉移到腦部的可能性是極高的,造成意識改變也不無可能。

我穿著單層防水隔離衣,拉好N95,走到他身邊,親密的貼在他耳邊說:「先生,我在你肺裡看到不正常的東西,我們做個電腦斷層好不好?」

又解決一個難題了。我哼著小曲,去乾淨區脫掉了隔離衣,洗了洗手,幫自己開了瓶豆奶。一飲而盡後,又繼續哼著小曲回到了座位前面,打開病人的電腦斷層。

電腦斷層影像入眼的瞬間,我感覺剛喝下的豆奶反湧上來,差這麼一點就要噴在了螢幕上。

這哪是一顆一顆的腫瘤!

分明是一塊一塊稜角分明的肺炎,彼此距離得非常遠。學名叫做「air-space opacification」。也就是有東西,可能是水或是病原體產生的發炎物質卡住了氣道,在放射線檢查上造成的現象。

想起我們幾秒鐘前的親密接觸,心如死灰已經不足以形容我此刻的心情。

我頓了一下,轉過頭去,哭喪著臉:「如果我犧牲了怎麼辦?」

小圓興高采烈:「莫急莫慌!那個什麼紙寶馬,紙帝寶,童男童女,我通通燒給妳!」

「我還要啤酒或是XO搭建成的罐頭塔。」

「沒問題!」

聽起來我來生應該會過得不錯。我放下心來,繼續看一下個病人。

當然,在繼續工作之前,我先去放射科與同袍們鞠躬道歉,只差沒有下跪切腹了。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。