醫師不是上帝,無法決定誰才該活下來?他們的職業信仰和倫理,是依據當下醫學發展和指引判斷,盡力救治有機會存活的人。然而,COVID-19(又稱新冠肺炎、武漢肺炎)全球大流行之下,不僅在發展中國家、甚至先進國家,都曾因大量病患衝擊,醫療資源、呼吸器、維生器材、防護衣和人力困窘,許多醫療人員被迫每天做「生死判官」的痛苦抉擇──忍痛放棄其實有機會活下來的病人。

「我們沒有呼吸器了、也找不到後送病房,你去問問他要不要簽DNR(放棄插管治療)?」這樣的醫療倫理震盪,如今竟也在台灣發生,激烈撞擊初入醫療場域的年輕醫師。

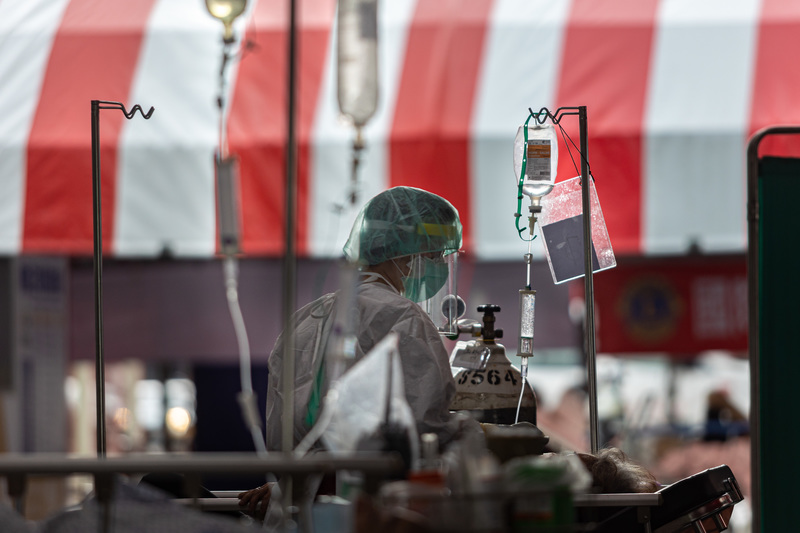

截至6月2日,全台灣確診個案已超過8,000例,其中近7,000例集中在雙北,近來每日死亡人數更以二位數攀升、已累積149例。而這個數字,還「只是」COVID-19確診者;大疫之年,其他疾病及急症者並不會因此被豁免。雙北醫院被塞了滿滿的COVID-19病患,醫療資源、負壓病房、呼吸器與人力出現排擠效應,衝擊的不只是急速上升的重症死亡人數,更是醫療倫理的考驗。

小葉(化名)是才正式踏入醫院工作的PGY(Post-graduate year training,指畢業後一般醫學訓練),就面臨一場世紀大疫在台灣最嚴峻的風暴,他所服務的台北巿聯合醫院下的某院區,正是暴風圈的核心之一。

好不容易撐過忙碌的12小時,打開登記COVID-19確診者收治名單,準備和負責控管病床的長官討論患者的動向。當天,是單日本土確診數破百後的第10天,他所在醫院的負壓隔離病房、加護病房(ICU)和專責病房都滿床,救護車持續將病人源源不絕送進來,擠在急診室等候的人群仍未能消化。

雖然疫情期間的問診時間相對壓縮,還來不及多了解病人的背景,但小葉對我們說,「這年紀應該是家裡的經濟支柱,或至少在人生重要的階段,而且依照他當時的身體條件,我認為,如果插管有7成機率可以活下來的!」

「我真的沒辦法開口!」小葉說。

小葉提到,一般在實施壓胸、電擊、插管等急救措施前,醫護人員都會事先確認當事人意願,若意識不清,則會徵詢家屬意見,「但這次COVID-19病毒確實兇猛,病情惡化的速度比想像中還快,提早和病人談論是否急救、或使用維生設施,確實是重要且該做的事,這是讓病家充分認識治療可能的結果,也對未來病況發展先有心理準備。」

那位沒有呼吸器和病床可以使用的患者,戴著氧氣面罩留在急診,持續監測血氧濃度,幸好後來成功等到病床。小葉最終沒有把長官交辦的事項對病人說出口,但他至今都想:「如果病人說要救到底的話,我要怎麼回應他?」

諷刺的是,PGY作為住院醫師前一般醫學訓練的制度,其實正源於2003年SARS,當時因為許多病人被漏接,醫界檢討醫師教育太重視專科、反而對一般醫學反應和判斷不及。COVID-19原是一次醫學教育變革後的對照,沒想到,年輕醫師的判斷警覺提升了,卻敗在殘酷的醫療資源現實下。

明明有很大機會救起來、卻得被迫問病人「要不要放棄」,在雙北醫院已非極端特例。

在台北市一家私立醫院服務的護理師語晴(化名),也面對同樣的衝擊。她說,自己所處的病房原本收治COVID-19檢驗陰性的病人,但有兩名患者突然出現呼吸困難和低血氧的狀況,再次採檢,發現是陽性,當下就必須決定醫療處置。其中一名超過90歲的高齡患者,家屬選擇不急救;但另一位50多歲確診者的家屬,仍想積極治療。

「但那時,我們醫院裡沒有空的負壓隔離病房和呼吸器,預計增開的專責病房也還沒準備好,」語晴進一步表示,「而且,也沒有醫師敢在這樣的條件(非負壓隔離病房)下替病人插管。同事只好再向意識清楚的患者本人確認意願,而他最後選擇不插管。」

「會覺得有點像昧著良心做事,這個病人真的插管的話,搞不好還有點希望,可是我們只能讓他自己關在病房,也沒辦法額外提供更多醫療幫助,只能給他一些止喘的藥,其實就像在等死,」語晴說,這是病人最後碰巧拒絕插管,可是接下來還有可能碰到類似的兩難。

另一名北市私立醫院的呼吸治療師喬治(化名)坦言,目前得把就診者都當成是COVID-19的可能確診者來對待,特別是OHCA(到院前心跳停止)的患者,得穿上完整的乙級防護衣(民間俗稱的兔寶寶裝)才能進行急救,但患者生命流逝的時間也並不等人;著裝後會影響動作的靈巧度,也增加急救的難度。

5月15日,雙北實施三級警戒;5月19日,中央流行疫情指揮中心宣布擴大至全國,雖然病例數成長曲線稍稍平緩,但重症率始終居高不下。從4月20日至6月2日,嚴重肺炎或急性呼吸窘迫個案占整體確診比例約16.8%,60歲以上重症比率更達30.8%,指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也坦承「偏高」。

肺炎和急性呼吸窘迫最需要的就是「給氧治療」,但給氧治療本身就可能是一個傳播病毒的風險。

氧氣需求量由低到高對應到不同的輔助設備,最低階的是鼻導管、其次是一般氧氣面罩、急診室最高階的則是「非再吸入型氧氣面罩」(NRM)。氧氣供應量較少時,一般是接上鋼瓶;一旦需求增加到更高等級,鋼瓶可能一小時就會用罄,這時候得改接院內設置的氧氣管路,否則沒有多餘人力可以頻繁更換。

無論是哪一種輔助設備,為了輸送氧氣所施加的壓力,皆有可能使患者的飛沫濺出,而COVID-19病毒也被證實容易附著在空氣中形成氣溶膠,反而增加傳播感染的風險。如果這些給氧處置都無法順利維持患者的血氧濃度,下一步即是插管,但插管是侵入性治療,飛沫噴濺的危險性更高。

插管更是急救處置中最危險的一環,理應在負壓環境下處理,而各院又面臨負壓病房極度不足的窘境,讓急救增添危險與為難。

北巿聯醫某院區的內科醫師文森(化名)透露,該院需要插管接上呼吸器的患者,從5月中社區疫情爆發第一週的7人、第二週快速增加到24人,其中有11人住在加護病房,但另外13人只能住在普通病房;醫院的負壓隔離房僅有4間,院內人員想方設法,在加護病房及普通病房各保留一間負壓隔離房,把有需求的病人挪到負壓隔離房插管,減少操作時飛沫噴濺的機會,插完再移出到沒有負壓環境的加護或一般病房。

黃致翰表示,COVID-19發展到重症時,如果患者年紀偏高、又有共病情形,死亡率會大幅上升,即便急救,可能結果也是肺纖維化和長期臥床,生活品質不佳,增添未來照護的負擔。因此,比起一般肺炎病人,醫師也會傾向多與COVID-19患者討論是否急救和插管。

「如果是心跳停止,在急救過程中要壓胸,傳染機率又變得很高,這種我們幾乎能勸就勸,」黃致翰說,但插管就是個相對困難的選擇,雖然有些病人插管是7成機率救不回來,但還是有那3成可能性,「會陷入一個比較大的心理壓力,特別這個病就是來得很急,平常根本好好一個人在那邊工作,忽然間這樣,其實大部分的家屬難以接受。」平常談DNR,多是跟癌症或末期病人談,還有一些心理準備,面對COVID-19的患者和家屬,醫師內心要跨過的門檻確實是非常高。

文森也表示,COVID-19屬於急性感染,目前許多病人都介於40~60歲,也沒有共病,醫療人員還是會全力搶救,爭取每一個機會,「但年紀比較大,或病況、跟原本身體比較不好的,相對我們會保守地再去跟他們解釋。」該院急診收治一位從集中檢疫所送來的85歲爺爺,原本希望能夠住進負壓隔離病房,但他們僅剩2間負壓隔離房,用來緊急插管使用,「醫師只好自己下去和家屬溝通,綜合判斷爺爺當下的狀態和身體條件後,建議他不要堅持插管。」

這是大疫之下的醫療倫理考驗。迄今發生三波大流行、醫療院所一度被病患嚴重癱瘓的義大利,即曾面臨醫護人員「該優先救誰」的道德難題。

「我們每天都在做生死抉擇,」在義大利第三大城杜林(Torino)的聖喬凡尼鮑思高醫院(Ospedale Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco)擔任重症醫學醫師的馬可・韋爾加諾(Marco Vergano),去年接受《報導者》採訪時沉重地說。他曾執筆義大利麻醉與重症醫學會(Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva, SIAARTI)去年3月發表的一份「如何在特殊例外、資源有限情況下,分配重症醫療照護資源」的臨床道德指引,在需求與資源不均的情況下,若未正確建立檢傷分類的判斷標準,當ICU短時間內被存活率極低的患者佔滿,復原機會高的患者反而難以獲得救命資源,造成更多原可避免的死亡。

SIAARTI的指引指出,基本原則是,將極為有限的資源保留給有更大生存機率和預期壽命的患者,以期發揮資源最大效能,讓更多人獲益,且最終可能需要設置准入加護病房患者的年齡限制。在ICU資源完全飽和的最壞情況下,不建議使用「先到先得(first come, first served)」的救治標準,因為這會導致大量後到、卻有治癒可能的患者,喪失被照護的機會。

在檢傷分類的原則中,則應仔細評估危重症患者的年齡、併發症、功能狀態。體弱多病且較多併發症的年長患者,可能經歷較長且「消耗資源(resource-consuming)」的治療過程,年輕、身體機能佳的病人,療程則相對較快,效果也較理想。暫停或撤除患者維生醫療的決定,在醫療人員之外,也應盡量與患者或其醫療代理人討論與共享。當決定中止或不治療,須向低氧血症患者提供適當的安寧緩和醫療。

但這項指引無論在義大利或國際都引起兩極化聲音,有臨床醫師大聲讚好,也有人強烈抨擊,認為醫師應一視同仁治療所有人,不該訂定優先順序。指引中提及的「年齡」因素,雖只是決策的綜合性因素之一,也被質疑「義大利放棄救治確診老人」,SIAARTI主席佩特里尼(Flavia Petrini)多次出面強調,從未將任何人排除在醫療系統之外,該份文件是在極端醫療情形下擬定的技術性指導,目的是讓第一線醫護在不得不做出無奈抉擇時有所依循,無須獨自承受做出重大決定的壓力。

「我們的原則是『拯救最多性命』,」我們日前二度採訪韋爾加諾,他如此回覆。他明白以較佳醫療成效來決定救治順序是功利主義的做法(a utilitarian approach),但公共衛生在某種程度上就是功利主義,因為公衛致力於群體的利益,而非個人。疫情大流行之初,龐大壓力當前,若仍遵循「先到先得」原則,治療年邁孱弱且生存機會低的患者,就排拒了更多有生存可能性的病人。

面對眾多「將年齡納入資源分配考量,形同犧牲年長者」的批評,韋爾加諾認為這是道德難題,且很難達到各界的一致共識:學會的主張有同業與學者予以讚賞,也受到部分個人或機構抨擊,因為無法接受功利主義式的公衛觀點,或訴諸「生命神聖」論,「這些觀點都值得尊重,但在我看來,嚴格的平等主義有其代價,並可能導致許多原能避免的死亡。」

該份指引並無強制性,韋爾加諾也欠缺實質數據了解其對疫情的臨床處置帶來多大影響。他表示,只知道在不同地區或醫院之間,甚至同一醫院的不同臨床醫師之間,對此倫理議題的見解與因應方式就各有主張。而在疫情大流行之前,這樣的歧異性,就已經在每個人對臨終議題(end-of-life issues)的觀點中顯現。

他指出,SIAARTI在今年1月發布「2.0版本」的指引,該版本依循更可靠的方法論,與其他機構合作並公開討論。指引內容基本上遵循相同原則,但更細緻,也不再那麼強調以年齡作為標準。

「我們還沒到(醫療崩壞)那一步,我們通通要救!」台灣急救加護醫學會榮譽理事長、中山醫學大學附設醫院副院長廖文進強調,義大利當時情況已超出負荷,將資源留給較有希望的人是可以理解的決定。但台灣現下情形還不像義大利嚴重。

目前國內醫界較有討論、且產出共識的,是COVID-19病人葉克膜(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)裝置的原則。由國外統計得知,葉克膜對COVID-19導致嚴重呼吸衰竭的病人幫助不大,台灣體外循環維生系統學會5月17日發布「疫情期間葉克膜使用建議」,是國內眾多關於COVID-19的醫療指引中,少數觸及「何時放手」倫理議題的文件。

「其實在一年前,我們就看到義大利的情況。把(醫療資源分配在誰身上)這件事丟給第一線決定,會讓家屬與第一線人員產生很大衝擊。我們也知道在上位者不敢直接下指令(不救),一定被罵死;或有些第一線人員受長官壓力非救不可,要求醫院不能有人因COVID-19過世,但這都會害到醫護人員。所以我們後來走學術端,用學會的力量講出來,讓第一線人員從官網知道這樣是合理的、在談的時候比較不會有心理創傷,也保留醫療能量,」台灣體外循環維生系統學會理事長、台大醫院心臟外科主任陳益祥坦言。

「醫療人員都不夠了,萬一(不慎感染或被匡列)要隔離會很慘!」陳益祥受訪時,剛結束近13小時的心臟瓣膜狹窄手術。患者原訂一週前的要施行的手術因醫療降載取消,不料5天前突然喘到受不了,衝到急診求醫。

「病人出現肺水腫,X光片一照很難看,很像肺炎的樣子。現在收病人要先做PCR,撐了5天,結果出來陰性才順利開刀,病人要有命等到那個時候啊!」現在不只COVID-19病人,還有許多急重症病人極待醫療人員搶命。而能操作葉克膜人工心肺機,在心臟手術中不可或缺的「體外循環師」全台僅約200人。由醫師、護理師與體外循環師組成的台灣體外循環維生系統學會,也因此訂下6條明確建議,力保珍稀人力資源。

- 葉克膜之使用,在許多疾病上,療效並無定論。

- 葉克膜之使用,應視個案狀況、醫院資源丶人力而定。

- 目前國內具有合格葉克膜體外維生系統支持之訓練及操作人員配置仍有不足,因此須審慎。

- 心跳停止之葉克膜急救,並非急救之標準治療。應謹慎選擇。在成功率低或是無法保障醫療從業人員安全之情況下,建議暫停。

- 已經證實COVID為陽性者,ECPR(使用葉克膜的CPR)在全球指引視為禁忌症。除非已經證實非COVID-19確診者,才可考慮ECPR。

- 呼吸衰竭之葉克膜使用,應由跨科部團隊專業討論後決定。對於預期治療無效或反應不佳之個案,應考慮緩和醫療。

他也表示,學會並非建議全然不使用葉克膜,若患者插管小於7天,會建議考慮「最好不要使用」。畢竟資料顯示,裝上葉克膜的病人存活機率有限,若裝上去,病人延命1個月,資源就卡住了,「一般情況我們當然盡力,但現在非常時期,要想到可能需要長期作戰。」

黃瑞仁認為,COVID-19是急性病,與安寧病人多屬慢性疾病且病情已至不可逆、預期壽命不超過6個月的介入時機不同。以他的立場,這樣突如其來、家屬也措手不及的重症,他會盡量幫忙救治,若病人度過這關,還是有機會活過來。

廖文進則表示,「但我們確實已注意到有許多確診病人無從與家人好好告別的安寧議題。」

在台大醫院的專責病房裡,護理師雅婷(化名)切身體認了疾病的殘酷。那是一位80幾歲的奶奶,雅婷說,原本照顧奶奶的看護也發燒,在篩檢確認是陰性後就離開了病房,所有照顧工作由護理師們一肩扛起。由於奶奶本身就有許多慢性病,入院前已先簽署DNR,護理師也只能看著她的狀況逐漸變差,最後離世。

「這種COVID-19的病人,真的走得滿孤單的。因為24小時之內就要火化掉,家屬也沒有辦法看到她最後一面,那個屍袋是絕對不會再打開的,所以就算離開醫院到火化場,都沒有辦法再看到她。」雅婷說,看奶奶走這樣一程,也不免感到心酸。她也觀察到,現在重症病人愈來愈多,如果有些長輩已經先簽署DNR,那麼加護病房不會再收治他們,只能留在專責病房中。

台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳說,去年(2020)台灣疫情不嚴重,因此醫學會僅討論在防疫措施下,如何維護末期病人照顧品質。現在每天都有2、300位病人飽受生命威脅之苦,「我們正要和專家討論,所有罹病病人,不管是否進入末期重症,生活品質及死亡品質,都需要更多關心。」

他強調,緩和醫療的精神本質就是溫馨關懷的支持系統。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)對緩和醫療的說明明示:「罹患威脅生命疾病的病人及家屬,所面對的問題包括身體、心理、社會、靈性的痛苦,都是緩和醫療範疇。」COVlD-19的病人、家屬,都是緩和醫療團隊要關心的對象。

蔡兆勳說,即便輕症,病人從確診前就飽受生命威脅、寢食難安。遑論確診後病情惡化,身心壓力可想而知,又在隔離治療環境,幾無親人的支持陪伴。而現在專責病房兩人一室,若室友不幸病情轉惡,目睹那方更增煎熬。

他指出,緩和醫療的精神應該落實在各年齡、各疾病、各階段的病人,與其正在接受的任何治療沒有衝突,反而有補充和加強效果。已有諸多研究調查顯示緩和醫療加到原來的醫療照護,可延長病人的存活期。非末期病人,也應接受身心社靈關懷的緩和醫療。

家屬也是重點,若病人病情已不可逆轉,如何透過安寧介入,撫慰悲傷,陪伴家屬理解善終觀念,能減少「無益醫療」。

喪親卻無法公開哀悼的「悲傷剝奪」,是眾多親人過世、自己也在隔離中的民眾之痛。安寧照顧基金會執行長林怡吟現正建置平台,希望提供家屬專家諮詢的服務。

義大利醫師韋爾加諾也對我們說,這段抗疫之戰,對醫療從業人員而言會是沉重且漫長的心理負擔。他列舉過去一年多來他與同事們的經驗談,與台灣醫護人員分享:

- 總是共同討論、共同做出決定。

- 分享訊息與責任。

- 切勿承擔因制度(無論是政治因素或組織因素)失敗而衍伸的責任。

- 在高壓醫療現場之後,盡快讓自己有足夠的時間休息和復原。

- 保持寬容,莫評判,別指望讚美或感激,就算無法拯救所有人,也得始終認為自己已經盡力了:現在是前所未有的時代。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。