精選書摘

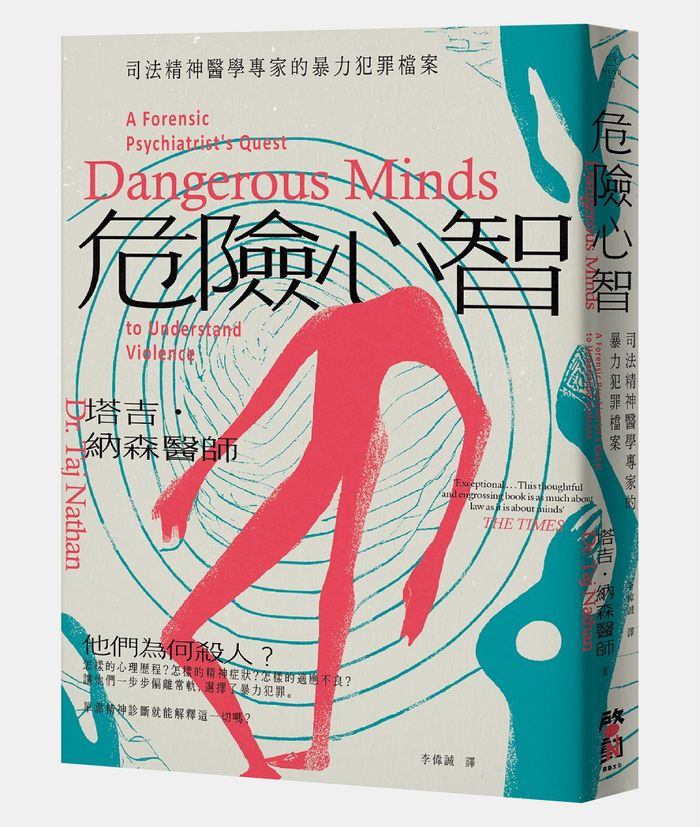

本文為《危險心智:司法精神醫學專家的暴力犯罪檔案》部分章節書摘,經啟動文化授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

「我已經從事司法精神醫學工作長達21年,擔任過上百起案件的專家證人,⋯⋯我愈深入探索人類心智的犯罪表現,愈覺得醫療診斷充滿局限。」塔吉.納森(Taj Nathan)是一名司法精神科醫師,目前持續在臨床實務中評估與治療居住在戒護醫院、監獄和社區中的暴力罪犯與受害者,也經常獲邀到刑事和家事法庭提供專家證詞。

《危險心智》是納森的第一本著作,書中10個章節分別以他實際接觸過的10位犯罪者為主角,細膩呈現與他們的對話過程,並以令人信服的醫學角度分析這些「病患」。透過這本書,讀者得以一窺在監獄、法庭與病房中的這些人,是因為怎樣的心理歷程、精神症狀,或是適應不良,而一步步偏離常軌,選擇了暴力犯罪?

娜琳被轉診到我們團隊尋求第二意見(second opinion)時,剛遭到判刑。當時的我經營一家司法醫療專科機構,成立這家機構的目的,是為了協助管理患有人格疾患、被視為具有危險性的犯人。獄方的精神科醫師認為娜琳需要入院接受治療,但是醫院方的團隊不同意。

我剛入行時,人格疾患(personality disorder)和精神疾病(mental illness)被視為完全不同的精神障礙。根據當時盛行的觀點,精神疾病是病患身上突然出現,使其相較於過往出現改變的病症。舉例來說,罹患思覺失調症這種精神疾病的病患,會進入與平常明顯不同的古怪狀態。人格疾患代表的則是光譜(包含正常狀態)上的極端。

所有人遇到不同的情況,都可能產生不一樣的反應,但整體而言,我們在各種情況中的思考、感受和行為模式存在著某種一致性。這種一致性賦予我們與他人不同的特質,也就是人格。我們可能都有屬於自己的小怪癖,舉例來說,完美主義者非常在乎細節,所以在教育和職場上可能有較高的成就;但在極端的狀況下,這種傾向可能會使工作難以完成。有極端完美主義傾向的人,甚至可能陷入極度痛苦或出現失能,並且有可能診斷出罹患強迫型人格疾患。任何人格特質(無論有沒有構成障礙)都會在童年時期就浮現,並在進入青春期後愈來愈明顯。

獄方精神科醫師寫信告訴我,娜琳被診斷出罹患人格疾患,而且他們難以控制她的行為,無法保障她的安全。她不知道該不該將娜琳轉移到特殊矯正機構,於是想徵求我的意見。我前往監獄訪視娜琳大約一週前,團隊裡一名初級成員在週會上報告了娜琳醫療紀錄中的關鍵資訊。

娜琳的女兒潔絲敏4歲時,因毫無來由的癲癇發作而喪命,潔絲敏在短暫的一生中出入事故與急診科6次。娜琳每次告訴醫師的症狀都是發燒和癲癇發作,但院方一直找不到原因,於是每次在潔絲敏康復後就讓她出院回家。相驗發現潔絲敏血液中的電解質濃度異常,可能的原因很多,一種是生理健康方面的問題,但一樣找不到任何原因。另一種比較黑暗的解釋:有人刻意在她的食物中加了有毒物質,也就是說,潔絲敏是被毒死的。

有關單位對娜琳的背景展開調查,發現她也有健康問題,問題都出在生理,而非心理方面。娜琳還是學生時,時常因不明健康問題而缺課,但她沒有接受精神科治療的紀錄。事故與急診科中負責照顧潔絲敏、與娜琳打過照面的人員,總覺得她有點奇怪。潔絲敏死後,他們告訴警方娜琳的行為不太尋常:潔絲敏入院時,她總是表現得很激動,但有些人覺得這似乎不是因為緊張,而是出自興奮。警方盤問娜琳,發現她對潔絲敏的病情說法前後不一。在逼問之下,娜琳崩潰大哭,坦承一直在潔絲敏的飲品中偷加鹽巴。娜琳事後撤回這份口供,宣稱她是被迫那麼說的,但還是被判殺害自己的女兒,遭處無期徒刑。

我們團隊的會議中,有名同事向大家說明娜琳在獄中的狀況:她入獄不久後就引起監獄護理師的關注。一開始的問題對監獄人員來說是家常便飯:獄警常聽到牢房的警報鈴響起。如果警報來自剛被判刑的囚犯牢房,很可能就會預設該名囚犯恐慌發作。第一次坐牢的囚犯需要一點時間才能適應新生活,以及縮小的生活空間。對初犯來說,監獄囚禁的不只是他們的身體。所有人每一天都會做出無數瑣碎的選擇,但入獄的囚犯被剝奪了這些選擇。娜琳無法自己決定吃飯時間、什麼時候該去哪裡,以及接見訪客和熄燈的時間。她不必擔心帳單和房租,也不必規劃自己的時間。生活出現這種變化,任何人一開始都會不安;隨著時間過去,會逐漸適應,學習做不同的選擇、面對不同的挑戰。習慣新環境後,反而變得更無法在監獄外生存。

回應警報的獄警必須先拉開固定牢門艙口的門閂,才有辦法打開艙口蓋。牢房裡的畫面她看過很多次了:娜琳坐在床邊,左手緊緊抓著右手前臂。有一些血從她緊握的手掌中流了出來。獄警不能立刻進入牢房,必須有其他人陪同才能開啟牢門。於是她回到辦公室請求支援,同時打電話給醫療部門,請求1名護理師陪同。

娜琳經常割腕,這在獄中並不罕見。囚犯傷害自己被視為稀鬆平常,是現狀的可悲之處。自殘和自殺行為在女子監獄特別常見。英格蘭和威爾斯地區的囚犯中只有5%是女性,但她們占了所有自殘行為者的四分之一到三分之一。入獄前,娜琳不曾有自殘的念頭,更別說真的這麼做,因此,她在短時間內就出現嚴重的自殘問題,令人感到十分訝異。除了割腕,她也開始用東西輕輕綑綁自己的脖子。這種行為叫做「自縛」,在獄中很常見,以致監獄人員必須受訓,學習用安全刀具剪開囚犯用來自縛的布料。但監獄人員愈是干預,娜琳愈是變本加厲──他們覺得這對她來說是一場危險的遊戲。她會撕下衣服的一小部分,不讓監獄人員察覺。直到娜琳牢房的警報鈴響起,他們才會發現出了狀況。

有些跡象顯示娜琳想要獲救,因為是她自己按下警報按鈕的。監獄人員趕來時,她不會反抗或掙扎。她毫無來由地重複同樣的行為,她的自殘行為不只頻率增加,危險性也愈來愈高。她將用來自縛的布料打了許多結,而且綁得很緊,讓監獄人員無法立刻剪開。到最後,他們別無選擇,只能強迫她穿防撕衣物。監獄政策規定,要穿防撕衣物,就必須讓她搬到醫院廂房。

醫院廂房的結構跟標準的監獄樓棟相似,只是規模小很多。一條狹窄的走道通往10個房間,其中9間是牢房,第十間是擁擠的辦公室。一般牢房是由獄警坐鎮,這裡則是由護理師負責管理。搬到醫院廂房幾天後,娜琳割腕和自縛的行為減少了。很快地,獄方判定她可以穿回一般衣物。他們計劃讓她多待一週,確保她安全無虞,再搬回一般牢房。結果,他們最後不得不讓娜琳提早回去,因為醫院廂房的其他囚犯覺得她很煩人。她似乎不知道自己做錯了什麼,報告中提到,她喜歡管其他囚犯的閒事,而且把自己當成獄方人員。

這通常不足以構成轉診或專科治療的原因。娜琳是因自殘行為加劇而受到我們的關注。她反覆在一般牢房中自殘而搬到醫院廂房,在那之後,她的自殘行為減少了,但她與其他囚犯的關係緊張,導致獄方必須再度將她移走,以確保她的安全。

她的檔案包含2份審判期間做的精神科報告。一份來自她律師委託的醫師,另一份來自檢方委託的醫師。除卻一些微小的差異,2名精神科醫師的看法大致相同。他們認為娜琳罹患邊緣性人格疾患和做作型人格疾患(histrionic personality disorder)。此外,他們還提到第三種疾病:代理型孟喬森症候群(Munchausen syndrome by proxy)。

這個疾病名稱來自孟喬森男爵(Baron Munchausen),一個以同名德國貴族為基底創作出的文學角色,他以捏造各種軍事戰績聞名。《孟喬森男爵在俄羅斯的驚奇旅程與戰役》(Baron Munchausen’s Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia )出版於1785年,作者魯道夫.拉斯伯(Rudolph Raspe)於1775年遭控欺騙雇主而逃亡到英國,他沒想到自己的著作一出版就立刻成為暢銷書,後來還被改編成好幾部電影,而且書中主角的名字成為娜琳罹患的疾病名稱。

倫敦醫師李查.艾舍(Richard Asher)1951年於《刺胳針》(Lancet)期刊刊登的文章,是第一篇描述孟喬森症候群的文獻。他在文中描述一群具有類似特徵的病患,他們常說跟自己有關的幻想故事,提出極度不可能發生的醫療狀況,並喜歡到各地的醫院光顧。艾舍寫道:「就和知名的孟喬森男爵一樣,這些人都足跡廣布,他們說的故事也一樣充滿戲劇性,但與事實無關。」他還寫道:「⋯⋯因此,我將此種症候群的發現獻給孟喬森男爵,並以他的名字為之命名。」

到了1970年代,一名在北英格蘭執業的醫師發現,有些父母會將這種編造、加工製造疾病的傾向強加在兒童身上。首先提出代理型孟喬森症候群的人,是在里茲專攻小兒科的教授羅伊.梅鐸(Roy Meadow)。後來醫界逐漸不再使用該診斷名稱,而改用另一個字面意思較清楚的名稱:他為的人為障礙症(factitious disorder imposed on another)。

第一次見到娜琳時,我忍不住確認她的出生日期。她走近面談間時,我瞥了一眼筆記,確認她是25歲上下。她整個人看起來比25歲還小:她尷尬、不自在的模樣,把頭髮紮成緊緊的馬尾,就連膚況也跟十幾歲的小女生沒什麼兩樣。我先自我介紹並說明這次拜訪的目的,她緊張地傻笑,這是她在會面中常有的習慣。

她急著想把自己的故事告訴我,但我有點跟不上。她的敘述方式並不難懂,只是我來不及吸收她釋出的所有資訊。我喜歡病患用實際的例子來說明自己的困擾,但娜琳舉的例子太多了。她的故事不斷出現新的人物,但她不會解釋這些人是誰、跟她有什麼關係。她似乎不明白聽眾很難跟上她說故事的節奏,我發覺自己忍不住扶額嘆氣。有趣的是,這並沒有打斷她,於是我測試其他表達困惑的細微手勢和表情,依然沒有效果。知道細微的訊號沒用之後,我開始打斷她,詢問她故事中的人物是誰、跟她要說的事有什麼關係。對此,她似乎不以為意,而且樂意提供更多細節。我們就這樣一來一往地對話,直到我發現再這樣下去會嚴重超時。我這麼告訴她,她向我道歉,但還是自顧自地說下去。我發現自己多次在她說到一半時插嘴,試圖讓討論繼續進行。

從她漫無邊際、包含過多細節的回答中,我得知娜琳從小就負擔起照顧母親的任務,她母親因為肥胖和健康不佳而無法獨自行動。評估中,我對病患兒時疾病的討論通常很短暫。如果他們曾罹患重大疾病,我會進一步探究,否則就繼續詢問有關其他發展里程碑(例如走路和說話)的問題。一週前聽過娜琳病史的簡報後,我提醒自己,要在她兒童時期的健康問題上多花一點時間。

娜琳告訴我,她一直有肚子痛和頭痛的問題,常常不舒服到沒辦法上學的程度。她不曾被診斷出任何病症,她也向我坦承,有時會誇大自己的疼痛,偶爾還會裝病。我很好奇,她小時候健康狀況不佳,與成年後透過加工的方式讓女兒患病的行為之間,是否存在關聯性?

比起大多數物種的幼體,人類嬰兒更仰賴父母的照顧。馬出生幾個小時後便有辦法靠自己的力量行走;相較之下,人類嬰兒平均11個月大時,才有辦法搖搖晃晃地走個幾步,要再過半年以後,才有辦法走動自如。人類嬰兒的脆弱顯而易見,但長期來看,兒童對父母的依賴或許能帶來極大的好處。每個人出生時都具備發育出成年心靈的潛力,但成年的心靈並非大腦發育必然能帶來的結果。用心的父母不只會照顧孩子的生理需求,也會試圖緩解孩子的不舒服。相反地,孩子開心的時候,父母會透過表情和聲音放大他們的快樂,然後像鏡子一樣反映給孩子看。在漫長的依賴階段中,幼兒反覆接觸這種互動,因而發展出體驗各式各樣情緒的能力。

我想知道,娜琳在發展體驗情緒的能力時,是否遭遇到任何阻礙?她小時候和母親的互動,經常圍繞著健康方面的問題。她扮演照顧母親的角色,也就是說,她必須提前長大,在有辦法好好了解自己的情緒前,就必須先壓抑情緒。她對生理健康的關注與對情緒體驗的忽視,是否影響她感受情緒的方式呢?除了心理,身體也是感受情緒的管道。焦慮常常使我們產生胃部翻攪的感受,而強烈的悲傷情緒可能會讓我們對食物反感,因此,娜琳有沒有可能受到成長過程的影響,導致她偏向以生理而非心理的方式體驗情緒呢?如果是這樣,她的情緒出現變化時,身體也會出現強烈的變化。生理上的感受會是她向他人傳達情緒的重要工具。

接著,我們討論到她在學校的經歷。「你的交友狀況怎麼樣?」我問道。

她說,小學時一切正常,但後來遭到霸凌。

「可以說得詳細一點嗎?」 「那段日子很難熬。」 「一定很難熬⋯⋯究竟發生什麼事?」我想知道她會從何說起,所以沒有引導她。 「大家都不想被看到跟我在一起。我想他們覺得我是怪人。」 「你覺得自己奇怪嗎?」 「我不知道。我不知道要說什麼話⋯⋯我講的笑話沒人會笑,但我沒在說笑時,他們又會笑我。」 「他們會罵你嗎?」

「我當時也很大隻。」意思是她體重過重。「他們常叫我肥鼻子。」她的鼻子並沒有特別大。正當我思考該怎麼問下去,她解釋了起來:「我的小學同學會這樣。」她不自覺地用手比劃自己的鼻子伸長的樣子,同時發出音調向上揚的音效。「後來長鼻子就變成肥鼻子。」

我懂了她的意思,但還想確認:「你常編故事嗎?」 「對,我會編故事。」 「哪一種故事呢?」 「各種故事都有。我有一學期假裝自己得了白血病。那是高中的事。」 「你記得你是從什麼時候開始編故事的嗎?」 「從我有記憶就會了,老師說我的想像力生動,我會想像自己過著不一樣的人生。」 「跟什麼不一樣?」 「任何事情。」

後來我有時間仔細思考這次評估的發現時,我認為她說「任何事情」,而非「一切」有其意義。這或許表示她並不想逃避,只是寧願以另一種狀態活著。

娜琳已提過她的家庭生活。她沒有受到家暴,以我經常聽聞的家暴事件標準來看當然沒有。她的父母還在一起,她不記得看過他們吵架,他們也不曾虐待她或妹妹。她不覺得父母特別偏好哪一個孩子,她父親比較用心照顧她們。印象中,她覺得母親有一點冷漠,對自己不是很在意。話雖如此,家對她而言並不是不快樂的地方。

其他孩子因為她編造故事而開始取笑她,但她沒有因此停止。她的故事變得愈來愈誇張,而疾病是她故事中常見的主題。

「你會覺得交朋友很難嗎?」 「很難⋯⋯曾經有人說我⋯⋯我不太懂她的意思。有個女生說我『自以為是』,到現在我還是不太懂她是什麼意思。」

娜琳不知道怎麼跟高中同儕相處。儘管她採用的方法產生反效果,還是不斷嘗試引起同儕的注目。在我跟她相處的時間裡,她完全不遵守常見的人際互動規則,當我用細微的肢體語言,以及更明顯的插嘴和解釋提醒後,她依然故我,沒有修正自己包含過多細節的回答方式,這肯定不是巧合。

按照她的說法,她的人際關係問題是在小學升中學時出現的。上中學後,社交群體突然擴大、課業要求大增,這對她來說已經很難應付,除此之外,我們也會在中學的年紀經歷心理的重大改變。剛脫離兒童時期的青少年會面臨新的挑戰。我們在兒童時期是透過共同興趣和活動結交朋友,成為青少年後,結交朋友並維持友誼需要更精練的社交技巧。除了體驗自身愈來愈豐富多樣的情緒,並學習如何掌握它們,也必須調和對他人感受的回應。受邀加入一個社交群體或受到接納時,我們會有正面的感受。遭到拒絕很痛苦,伴隨孤寂而來的負面感受會驅使我們持續嘗試與他人產生連結。一個人能否有成功的社交生活,與名聲有很大的關係。在青春期,我們最大的渴望就是在同儕間享有好的名聲。娜琳努力不懈,但她笨拙的互動技巧讓她挫折不已。她的行為破壞自己的名聲,但一種現代產物的出現拯救了她。

社群媒體在某種程度上滿足我們與他人連結、維護自己名聲的核心驅動力。在數位世界中,娜琳比較能掌握表達自我的方式,這對她來說是一項優勢。此外,她不必處理面對面互動,這種對她而言過於複雜的即時性。可想而知,她在社群媒體上的貼文常常跟健康有關,像是她又生了什麼病、去哪裡看醫生。與學校經驗比起來,只有少數網友會在她的貼文留下傷人的評論,多數網友都是同情她的遭遇。她覺得自己找到歸屬,但網路上的關係是虛擬的,並不能完全反映現實,於是她更加迴避面對面的互動。

聊完她的童年和青春期後,我們開始討論她成年的生活。娜琳第一任男友是在交友網站上認識的,我毫不意外,他們在網路上聊了很長一段時間才見面。那段時間讓她留下美好的回憶,她覺得他們很匹配、相處融洽。她對這段關係的所有層面都抱持正面評價,但沒發現這和她實際描述的事件互相牴觸。她常跟第一任男友說,她覺得他很懶惰,沒有給她足夠的關注;要是他沒聽懂,她會對他大吼大叫。她覺得他似乎不太在意。

這位男友提供的證詞顯示,他對這段關係的看法截然不同。他和娜琳在一起沒多久就發現彼此不太適合,他承認自己的交往經驗不多,但還是覺得才剛交往,她就對他毫無包容這件事很奇怪。3個月後,他表示他們應該分開一陣子。在那之後,他再也沒有聽過娜琳的消息。

娜琳在他們相處的那幾個週末內懷了潔絲敏。娜琳告訴我,她一直都想當媽媽,她覺得潔絲敏的出現讓她完整了。她告訴家人,孩子的父親發現她懷孕後就立刻拋棄她。實際上,在警方調查殺人案找上他之前,他根本不知道潔絲敏的存在。

一名接受警方訪問的鄰居表示,偶爾會聽到娜琳的叫罵聲。娜琳向我坦承自己會情緒失控,她受不了潔絲敏哭個不停。每當潔絲敏開始哭泣,娜琳會立刻覺得她餓了,如果這時她不願意喝奶瓶,表示她就是在耍任性而已。娜琳第一篇有關與健康訪視員會面的貼文,在社群媒體上引發大量關注,這消除了照顧潔絲敏帶來的壓力。娜琳會因為任何芝麻綠豆大的問題帶潔絲敏去醫院,這是她拍照上傳網路博取他人關注的機會,這麼做能讓她感受到與他人的連結。娜琳線上朋友圈的某些成員擔任刑事程序中的證人,他們覺得這些照片的主角經常不是潔絲敏,而是娜琳自己。

娜琳向我坦承,有時就算潔絲敏身體沒有不舒服,也會帶她去醫院。她說,她喜歡醫師和護理師圍繞在自己身邊的感覺。這些健康專業人員是受到照顧病童的職責驅使,但娜琳把上醫院當成體驗歸屬感的機會。有一次娜琳感到特別孤單,她想到可以在潔絲敏的飲品中加料,讓她生病,這樣就能更常去醫院。她向我解釋,當時不覺得這麼做會對潔絲敏造成長久的傷害,就算後來醫院的醫師告訴她,潔絲敏的狀況很嚴重,她還是說服自己,過往醫師都有辦法讓潔絲敏復原,這次也不例外。在我們的對話過程中,娜琳不經意地提到,女兒罹患罕見症狀引起醫師關注並住院多天,對她的心情產生正面的影響。

我仔細聆聽她的敘述,在她對自己行為的記憶中尋找跟情感相關的徵兆。她偶爾會提到那些譴責她,將她稱為「殘忍母親」的新聞報導。她提起這些報導,是為了表達對其內容的反感,並表示它們的結論毫無根據。娜琳似乎覺得,大多時候她都是個盡責的母親,不應該因為偶爾犯錯而受到如此猛烈的抨擊。比起為了自己造成傷害而後悔,她更為名譽受損而憤怒。這種存在缺陷的邏輯,以及對女兒受傷缺乏情緒反應,可能也是源自一開始導致她犯下罪行的障礙。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。