精選書摘

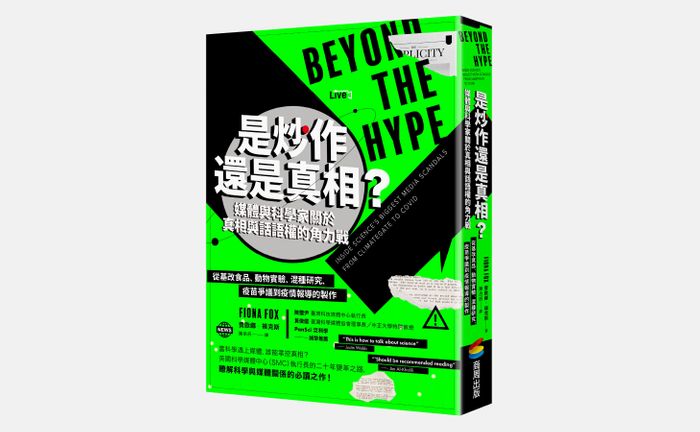

費歐娜・福克斯(Fiona Fox)於2001年成為英國科學媒體中心(Science Media Centre)創始領導人之一。當轉基因食品的「恐懼標題」成為茶餘飯後的話題,身為科學媒體中心的執行長,如何肩負起說服科學家站到媒體面前說明的責任?她將多年來在各個突發新聞戰場上,盡力維護科學研究結果能夠被正確傳遞,以及各項資訊的公開,捍衛大眾對於科學的信任等經歷和做法,寫成《是炒作還是真相?媒體與科學家關於真相與話語權的角力戰》一書。本文書摘經商周出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

一旦發生大事,比方說全國緊急狀態或者疾病、洪水、鐵路事故或食安醜聞等重大事件,嚴重到首相或其他官員必須親上火線──那麼記者的手腳就必須快。突發新聞會帶來資訊真空,事發當下未必能掌握所有細節,但局勢演變卻可能異常快速。問題在於這是新聞24小時不間斷的年代,記者必須持續產出報導,也因此更有可能將可信度置於第二順位,只求資訊來源容易接洽,其弊端則是大新聞初期會有許多錯誤的理解、詮釋、假設和危言聳聽,之後想要澄清修正會非常困難。對於公眾科學理解而言,這是相當複雜的課題。

重大危機有幾個特徵導致錯誤資訊流通更快。首先是政治人物蜂擁而至,有的想累積政治資本,有的想提供簡化的處理方案,也有的想要推卸責任。然後是時間規模與步調太大太快,編輯不得不派出普通記者支援,他們相較於分線記者比較不知道如何聯絡最合適的專家學者。最後則是非政府組織和單一議題團體的代表也會出面,他們將危機當作呼籲政策轉變的舞台。

科學媒體中心(Science Media Centre)的對策是針對突發新聞發展出「快速反應」機制,協助媒體和大眾在迅速發展的重要新聞事件中更容易聽到科學家的意見。新聞爆發後幾小時內,記者打開郵箱就會看到我們寄發的郵件,內容有精選的適合專家名單、對危機各層面的詳細評論、事實查核簡表等等。背後邏輯是趁著緊急事件之初就為記者與一流科學家建立起連結,如此報導內容會更準確,也能確保紛亂之中還有人本著證據說話。

重大事件爆發時,我們會放下手邊所有工作,立刻打開人才庫搜尋。人才庫內的科學家都同意接受媒體訪問,我們以關鍵詞加以分類,能夠為每則新聞找到適合對象。首先我們會請科學家書寫評論作為即時回應,接著確認他們是否方便受訪、接下來幾天到幾週內能否繼續投入。第一波郵件聯繫過後,記者會提出許多要求,包含一對一採訪、隨情勢演變而提出特定問題等等。名單上的科學家能夠根據自己的專業選擇回答什麼問題,並且接受連線訪問。不出幾小時機制就能順利運轉,一群科學家願意騰出時間協助我們與記者,並確保他們的專業領域會進入全國性討論。若媒體熱潮不減,科學媒體中心會持續招募專家加入,只要新聞還在頭條就必然有人才庫發揮作用的機會。透過這種運作模式,我們這個5人小團隊也能因應各種突發情況:只要一封郵件,即使是從酒吧或賣場更衣室發出去的,也能保證專家會回應到記者的需求。

有時候,科學家提供的知識能導正即將失速脫軌的恐慌報導。科學媒體中心在2003年1月初啟動過快速反應機制,起因是有人想以蓖麻毒素(ricin)攻擊倫敦地鐵系統但行動失敗。《太陽報》(The Sun)說記者找到了「死亡工廠」,《每日星報》(Daily Star)宣稱「可能奪走25萬人性命」。我們聯絡到華威大學(University of Warwick)的蓖麻毒素研究小組,對方提供一份毒素性質的詳細表格,並解釋只是將毒素散布在空氣中,不大可能造成媒體估計的死亡數字,因為蓖麻毒素要致命得透過注射、吞服,不然就是朝臉噴射並大量吸入。取得專家觀點以後,科學記者開始淡化新聞標題的駭人程度,並製作出蓖麻毒素的事實查核表。這次危機十分短暫,不過很好地證實了快速反應的概念:藉由建立記者與科學家之間的管道,科學媒體中心改善了公眾閱聽特定新聞時接觸到的科學資訊品質。

但也不是每次都能說服優秀科學家對突發新聞發表評論。有別於政治人物或運動人士,科學家較不願意在事件詳情揭曉前對公眾講話。死傷慘重的鐵路意外或火山灰危機中,曾經有科學家回信時義正辭嚴地說不該要求他們單憑臆測隨著媒體起舞。科學媒體中心的立場並不同意這種說法,災難發生後第一時間無法掌握情況的並非只有科學家,而是所有人。但他們有資格根據研究發現與過往案例做出合理推論,同時也有立場提醒大眾一切都還只是臆測,呼籲各界在資訊完備之前提高警覺,並不需要刻意誇大其詞嘩眾取寵。我們一再提醒的媒體不等人,即使事實全貌未明也會做報導,因此科學家拒絕受訪也只是將評論員席位讓給不合適的人。24小時不停歇的新聞媒體彷彿飢腸轆轆的野獸,必須時時刻刻投餵資訊。我們可以在旁邊哀聲嘆氣,但也可以確保投餵進去的都是高品質的科學證據。

科學媒體中心的做法也招致政府機構批評,這些單位的公關室習慣掌控敘事,高壓危機之中尤其如此。2006年俄羅斯異議人士亞歷山大.李維寧科(Alexander Litvinenko)在倫敦遭人毒害引發軒然大波,新聞報導充滿臆測,記者苦等致命毒物的詳細資料。一開始記者懷疑是鉈,並且將範圍縮限到放射性鉈。我們聯絡了毒物學家,他們想媒體強調這個說法尚未確認,但仍回答了鉈的特性以及對人體有何影響。

此時特別受到注目的是倫敦帝國學院專精毒物學的約翰.亨利(John Henry)教授。他之前在蓋伊醫院和聖湯瑪士醫院擔任主治醫師救過許多人命,尤其是誤食居家用品有毒物質的孩童,後來決定專心做研究,主題是毒物的作用機制與如何化解。亨利教授言之有物,在毒殺事件發生後接受一連串採訪,為大家詳細回答了有關鉈元素的各種疑問。但後來公共衛生部的前身健康保護局(Health Protection Agency)宣布人是死於釙中毒,於是專家提供的大量資訊都與案情無關,健康保護局的新聞辦公室認為我們不負責任,發了一頓火。

內部與董事會、科學家和記者討論了這件事。當時科學媒體中心還在草創期,不希望給外界留下炒作新聞的印象。然而討論之中大家反覆得到同樣結論,那就是兩害取其輕,寧可讓亨利教授這種專家提供正確資訊給媒體,也不要留下資訊真空給外行人胡說。類似事件中,從事發之初到醫事官員或政府科學家提出最新報告之間會存在少則數小時、多則好幾日的時間差,這段空白需要有人來填補,可是政府科學家若是參與調查程序就很難自由對媒體發言。後來也沒能說服政府人員,公共衛生部新聞辦公室時常說我們請第三方專家參與的快速反應機制會妨礙他們執行業務。我能體諒他們的立場,理想世界裡新聞媒體會等水落石出才加以報導,可惜現實並不美好,我認為由優秀科學家率先回應全國性緊急事件才是公眾之福。

我們也向政府公關表達過另一點:記者通常並不只想聽到代表政府的專家意見,也想得到獨立科學家的評論,尤其危機事件中大家都預期政府科學家會承受政治壓力。我個人甚至認為記者會信任官方說法有個前提,就是訊息與獨立科學家的版本大致相同。但政府通訊人員總想掌控敘事,特別是高壓緊急事件時他們希望民眾都從官方來源取得清楚的公衛資訊。科學媒體中心是以獨立科學家為主軸的新聞機構,希望有一天政府部門也能理解我們的價值,但似乎還得等上一陣子。

新冠疫情之前我們處理過的最大危機是福島第一核電廠事故。2011年3月11日星期五,當地時間下午2點46分,日本東海岸發生史無前例的海底強震,規模達到9.0,引發海嘯席捲太平洋海岸線,造成難以估算的損失與大約2萬人死亡。當天我們所有時間幾乎都用在從地球科學家、工程師、海嘯專家取得評論並發送到媒體,傍晚下班時祈禱著累積的資訊足夠滿足媒體到週一。可是週六早上事態惡化得極其嚴重,因為損壞建築物之中包括福島第一核電廠。地震以後核電廠啟動安全機制緊急關閉了,然而電力系統被海嘯沖毀導致冷卻系統無法運作,若不盡快回復冷卻機能就會發生爐心熔毀的慘劇。當時在英國還是星期五晚上,我與一些同性密友舉辦年度聚會,入住度假勝地布萊頓一間時尚旅館,才要走進豪華spa就聽見最新消息,只能和大家說再見然後盡速趕回辦公室。

危機期間一直與科學媒體中心密切合作的科學家是帕迪.瑞岡(Paddy Regan)教授。他是薩里大學(University of Surrey)的核物理學家,發表過許多高品質論文,而且與日本的核能專家頗有交情,特別願意談論一些媒體有興趣的話題。瑞岡教授的溝通技巧十分出色,能將極度複雜的核物理知識轉換為易於吸收的語言。他受訪前甚至會準備好道具,以兩個白色塑膠燒杯代表反應爐核心,令我印象很深刻。能訪問到具有個人魅力、說白話而且願意協助觀眾理解複雜事件的核物理學家是件幸事,這點完全反映在節目主持人鬆一口氣的表情上。福島事件一年後他為科學媒體中心寫文章分享成為鎂光燈焦點的經驗:

訪談記者掌握背後的科學理論以後會提出很有深度的問題,每次都令我十分驚豔,也使我意識到身為科學家或工程師的重要性,或者說責任感。面對重大事故,身在專業領域的人有必要提供分析和評論。

獨立性是福島事件裡很重要的因素。某些科學領域很難找到真正獨立、沒有任何利益衝突的學者,核能就是一個例子。多數專家在生涯中多多少少曾經為業界工作或得到研究贊助,可是與業界有關係不該直接等同於失去評論特定事件的資格。福島事件期間,與科學媒體中心合作的專家也有業界背景,但他們也長期在優秀的同儕審查期刊發表研究、進入過地位超然的科學諮詢委員會。許多科學家來自聲譽卓著的機構,譬如曼徹斯特大學的道頓核能研究所(Dalton Nuclear Institute)以及政府出資的國家核能實驗室,業界仰賴它們的研究與專業,雙方合作是必然的結果。因此科學媒體中心的政策是請每一位科學家事先說明自己背後的利益衝突情況,並將資訊隨附評論意見一起發送給記者。我們常常建議科學家「毫無保留」,剩下的交給記者自己做判斷。不過很多學者苦惱的是記者雙重標準:專家收受企業資助就叫做明顯利益,但與非政府組織或動機明確的倡議團體扯上關係卻沒有成見問題。

然而上述種種都不代表我們認為記者拿到評論會不假思索照單全收,又或者他們完全不會將其他意見納入報導內。科學上能成立的觀點往往不只一種,科學媒體中心呈現主流意見,不著墨在特殊或相對邊緣的見解,但記者沒必要將各種質疑拒於門外。

2011年11月,市調公司YouGov為核能產業協會進行民調,顯示福島事件8個月後大眾對英國核電的支持度與前一年幾乎不變。科學媒體中心的角色並非說服大眾對核能採取特定立場加以支持或反對,也無法確定危機期間的新聞究竟如何影響民意,不過歷經媒體危言聳聽和不實資訊的轟炸,看見英國社會並未直接放棄零碳排的能源令我們頗為欣慰。這個現象與歐洲其他國家形成強烈對比,連德國也不例外,當地反對聲浪太強勁,總理梅克爾被迫在事件後不到3個月內宣佈廢核。我個人猜想是福島事件引發核能議題正反雙方的辯論,優秀科學家加入以後效果得到難以估計的放大,正好促成了核能業界多年來一直提倡的公開對話。雖然需要一次災難才達到這個結果令人感慨,但也提醒了我們危機就是轉機,最適合以科學和證據開啟公眾討論。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。