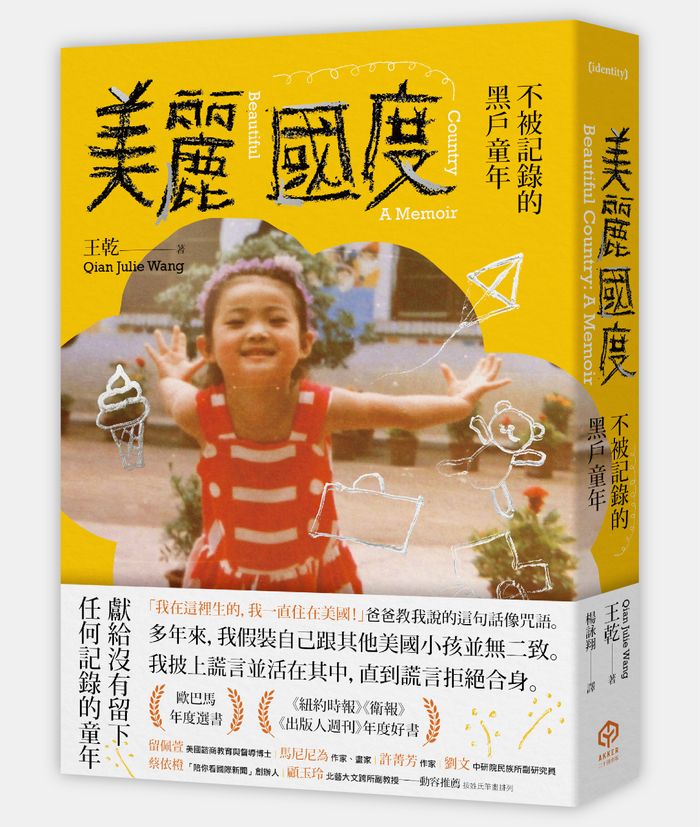

精選書摘

本文為《美麗國度:不被記錄的黑戶童年》第六章節錄書摘,經二十張出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

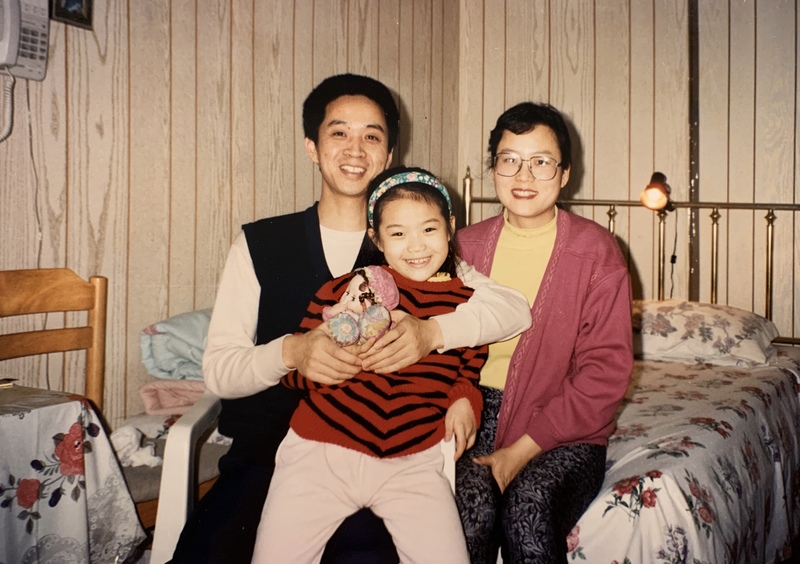

在2016年正式取得美國公民身分、現為律師的王乾,1994年7歲時隨父母從中國移民至美國。她的父母在中國都在大學任教,但父親因哥哥曾被共產黨迫害,一直想離開。飛抵美國紐約後,王乾一家成了沒有身分的無證黑戶。在這個她翻譯為「美麗國度」的地方,她很早就發現生活的艱辛,飢餓、孤獨與恐懼如影隨形。她眼睜睜見識到父母為了生存,變成他們原先不願成為的那類人:安靜、不多嘴、避免會引發問題的任何情況。

在這個關於移民、家庭、歸屬感與身分追尋的故事中,王乾以童年的自己為視角,時而殘酷、時而幽默地述說作為黑戶的生活經歷、父母為生存而掙扎的模樣,以及對何處為家的迷惘。長期以來,非法的身分讓王乾只能省略關鍵的真相、埋葬童年的自己,只為尋求安全感與不容質疑的歸屬。但那害怕的小女孩卻在她的影子中住了下來,始終向她提醒自己的存在,直到成年後,有一天在通勤路上,她打開手機備忘錄,一字一句寫下長久不敢記起的移民經驗。

「我擁有了美國夢告訴我應該去追求的一切,但我花了很多時間才認識到真正的成功不來自物質上的富有。我現在所擁抱的美國夢,是真正誠實地面對我自己,並了解我的童年其實深深形塑了我這個人,並且持續引導著我前進。」

我們也只看過棕皮膚的小孩,魚貫進入那棟布滿塗鴉的建築物。我在想爸爸為什麼要我去讀那,考慮到他針對我們的新生活,為我訂下的種種規則,那些我毫不質疑就牢牢記住的規則:其他所有種族,都不是我們的朋友。白人有最多錢,但是其他人也很危險。對他們所有人來說,我們都很脆弱,是很容易下手的目標,不會還手。

記住這點就對了,乾乾:我們只有和自己的同類在一起時,才會安全。

到了9月,爸爸真正帶我去學校的那天,我的臉龐再次染上難過,而他這時才似乎第一次發覺,我們和大家有多麼截然不同、我們有多麼不受歡迎、我們適應融入得又有多差。

隔天早上,我以為爸爸又會再帶我去血汗工廠,但就在我們接近骯髒的地鐵站入口(那裡的階梯上充滿丟棄的瓶子,裡面裝著黃色和棕色的液體)時,爸爸竟然過了街,我趕緊追在他身後。他在那停了一秒,接著跪下到我的高度,並說出那句我早已了然於心的話:「告訴他們你在這裡生的,你一直住在美國。」告訴他們我在這裡出生,還有我一直都住在美國,我邊點頭邊覆述這個句子給他聽。

爸爸接著爬上紅色建築物的幾小階,我已經欣賞這棟建築物好幾個星期了,包括乾淨的立面還有一扇扇窗戶,不僅有很多扇,還很寬闊,且貼著美麗的色彩和有趣的圖畫。這就是那種建築,當你盯著的時候,會知道裡面生氣蓬勃,之所以美麗的原因,恰恰就是血汗工廠之所以醜陋的原因。

爸爸帶我走進大廳,來到走廊,走廊和窗戶上多采多姿的貼紙相稱,貓、狗、嬰兒、彩虹,是我自從進入美國的灰暗世界後,就再也沒見過的真實及超現實童年圖案。在那趟路程中,我新世界的顏色變鮮豔了好幾階,我經過一幅又一幅圖案,同時因激動而心悸,也混雜著恐懼與害怕。

找到他似乎在尋找的大人房間後,爸爸領著我們走進,並帶我到一名又高又瘦的男子面前。他的臉龐雖帥氣,卻非常方,臉上的線條如此銳利又有稜有角,讓我想起了機器人。只是,他好像不會講中文,反而選擇用我開始認出是英文的尖銳粗魯語言,跟我說起話來。我做了我能做的,露出微笑,並茫然地瞪回去,爸爸則用同樣的語言和那個男人交談。

爸爸接著在我身邊跪了下來,叫我要好好表現,要乖,並記住他一而再、再而三告訴我的事。他說這天結束時,媽媽會在外頭等我,就在階梯上,然後就走了,把我留下來和那個高大的機器人一起。他引導我走上樓,並走下另一道走廊,走廊雖充滿更多色彩,對我卻已失去效果。

機器人男帶我來到一間巨大且明亮的教室,這是自我登機之後,到過最明亮的空間,裡面充滿四人四人一組的小朋友,他們的書桌都併在一起,成了一個個長方形。在每個長方形中,一側的兩個孩子會面對著另一側的兩個孩子,而每張書桌上都有個白色的小牌子面對教室前方,上面寫著字。這些牌子全都立正站好,對著一名穿著長裙的女子,她正在黑板上寫字。她是個中國人,臉上掛著大大的笑容,讓我想起某個阿姨,也就是媽媽在家鄉那邊的某個朋友。

我和機器人男進入教室時,所有目光都轉向我們。我察覺尷尬造成的發熱接管了我的臉和脖子,於是連想都沒想,便訴諸爸爸灌輸在我身上的咒語:「我在這裡生的,我一直住在美國。」但是每一次我低聲告訴自己,我屬於這裡、我在這裡出生時,我都愈來愈不相信這回事。

出現一陣停頓,久到令人不適,大家都動也不動。除了阿姨之外,沒人對我微笑,我因為終於有東西可以讓我從咒語跟在我胃裡激起的尖銳劇痛中分心而鬆了口氣,於是也對她報以微笑。這時機器人男和她說了幾句我無法理解的話,然後轉向我並露出一個快速又有效率的笑容,便喀噠喀噠離開教室了。

阿姨告訴我她名叫唐老師,講起普通話的語氣彷彿被蜜蜂螫到一樣,沒半個字聽起來是對勁的,而是充滿著某種小心翼翼的刻意,我好不容易湊合出她到底想說什麼。是一直到後來我才發覺,這肯定是因為她認為我不太聰明。

在唐老師的幾句低語,並把我同學重新分組後──其中一名穿著粉紅色裙子的女孩,很不開心要和她綁著馬尾的朋友分開──唐老師讓我坐在最接近黑板的那個四人小組中。我轉身仔細觀察那個綁馬尾的女孩,她現在坐我旁邊。

「我叫珍妮。」她皺著眉頭說。她的普通話說得比唐老師還好,但有某種我從來沒聽過的腔調結塊在其中。

「我叫王乾。」

「王乾,」唐老師用普通話和我保證,「珍妮會幫你翻譯一切,因為大家只會說英文或廣東話,不過要是你有問題,舉手就好了,好嗎?」

我點了點頭。

「你可以在這張牌子上寫下你的名字讓大家看看嗎?」

我寫下那兩個我花了好幾個月練習至完美的中文字。我名字裡的第二個字特別難,我永遠都沒辦法好好寫對,總會稍微吐起舌頭來。我寫完後,抬頭看見唐老師在微笑,並意識到我自己的表情,於是趕緊收回舌頭。

「不是,寫英文。你會寫英文嗎?」

「我不懂英文。」

「那拼音呢?」

這我知道,我用一隻不穩的手,寫下更不穩的字母,拼出我的名字:WANG QIAN。

「你可以用⋯⋯用更小的字體寫嗎,小一點?」

為什麼啊,我心想,她幹嘛想要字更小一點?我剛才盡量寫大,這樣她從前面才看得清楚啊。我聳了聳肩,在牌子的另一面複製了我剛寫過的字,這次盡量寫小:WANG QIAN。

唐老師眉頭深鎖:「不是像這樣⋯⋯是小⋯⋯小寫⋯⋯你知道差別在哪嗎?」

我搞不懂她到底要說什麼,並覺得一定是因為蜜蜂螫了她的舌頭,她講話才這麼好笑。唐老師察覺我茫然的表情,於是放棄。

「沒關係的,乾,你會學會的。」

從來沒有人叫我「乾」,前面卻沒加上「王」,或是在後面再加上一個「乾」的,但那天剩下的時間中,唐老師和珍妮卻都這麼叫我,也只這麼叫我。就這樣,我重生成一個和她的姓氏分開的女孩,是個和在中國的過往分離的孤兒。

我在濃霧中度過那個早上。感覺就像是我又回到了飛機上,耳朵的門都關了起來,珍妮和我沒說什麼話,只有在唐老師告誡她的時候,才時不時隨便翻譯個幾個字給我聽。彷彿經過了好幾週的時間後,唐老師告訴我們午餐時間到了,所有孩子都站起身來。我不知道還能做什麼,於是便跟著珍妮;她跑向那個穿粉紅色裙子的女孩,和她手勾手,她們倆轉過身盯著我,然後又轉回去說悄悄話並噗哧笑了起來。

你們根本不需要壓低聲音,我心想,反正我又不會說英文。

我跟著笑開懷的雙人組走下階梯,經過兩道走廊後,珍妮鬆開她的手臂,並再度轉向我。

也許,我心想,她現在準備好要當朋友了吧。

「乾,」她以自以為嚴肅的語氣宣布,「我是唐老師的最愛,這就是為什麼她選我幫你,但我只會在上課時間幫你而已,而且,是在我想幫的時候,懂了沒?」

我回瞪她大大的棕眼,她瞇起眼睛,變成怒視。

「午餐時間,你就得靠自己啦。而且你也想都別想跟唐老師抱怨我,因為沒人懂你跟你的魯蛇語言,只有我懂而已。」

我們倆誰都沒動,我繼續瞪著她,困在僵局之中。

「現在要吃午餐了,快滾啦。」

撂下這句話後,她就回到竊笑的朋友身旁了。

我得去上廁所才行──事實上,我好幾個小時前就得上了。我之所以等待,是因為我不想問珍妮並惹火她,但我又不知道廁所在哪,所以我和小孩組成的浪潮一起排隊,湧入一個巨大的空間,裡面有一張張長凳和桌子,跟在血汗工廠裡一樣,只不過這裡更亮,也更好聞。巨大空間的另一頭是兩扇門,我離開大空間,朝門接近,這時有個男孩從其中一扇門走出來,而裡頭傳出水聲和馬桶沖水的聲音,所以門一在他背後彈上,我就推門進入。

我如此迫切想要解放,害我沒有察覺有哪邊怪怪的,直到我走到隔間的門前,接著我得用力眨眼才能發現,事實上,很多東西都很不對勁。我花了太久才發覺裡面只有男孩,到了那時他們已經開始大笑和指指點點了。我的雙頰發熱漲紅,從雙開門衝出男廁,卻只是又撞上兩個男孩,一會兒後,他們也伸手指著我,一邊大笑起來。他們推開廁所的雙開門時,臉上依然因爆笑而皺成一團,手指也仍然指著我。

我把雙手放在滾燙發紅的臉龐兩側,躲避著同學們的目光,很多人已經看到我了,而且也還在笑。我走進相鄰的那扇門,並在某個女孩給了我一個哀傷的微笑之後,跑進其中一個隔間,並碰一聲把門關上。解放完之後,我繼續坐著,沒有沖水,我坐在那想著在中國時,我的班上是怎麼樣只有一間廁所,男孩女孩輪流使用的。我也坐在那想著爸爸和媽媽告訴過我的:普通話並不是魯蛇的語言,而是代表受過教育的語言,且任何講不好的人,八成都是個農夫。我坐在那,因我單純生活方方面面所面臨的改變困惑不已,全程還聽著我肚子的咕咕聲,同時擁有黑色數字的白底大時鐘滴滴答答走著,分分秒秒流逝,直到我猜很快就是時候回去上課了。接著我慢慢起身,沖水,離開我唯一的庇護所。

那天剩下的時間,以跟早上相同的方式度過。有幾次,我鼓起勇氣問珍妮現在到底是發生什麼事,但她表現得好像我不存在一樣。某一刻,唐老師過來看看我是不是理解一切,而珍妮在我能反應過來之前便開始說話,用英文解釋著某件事,代替我回答,這使得唐老師再次眉頭深鎖盯著我看。我一言不發,不想分化我最接近朋友的人,但我胃底的某個東西一抽,我只好把臉靠在前臂上,一隻手堆在另一隻手上,而這讓我非常心滿意足,就這麼持續到那天結束。

那天結束時,我和午餐時間一樣,跟著同學的人潮。我察覺唐老師死死盯著我,但還是告訴自己無視胃痛、頭痛、全身的痛。一切都會變得更好的,我心想,只要我在外頭的階梯見到媽媽,並在血汗工廠裡吃點飯,安撫一下我空空如也的肚子就好。

我在美國上學的第二天早上,爸爸在學校大廳放下我,我從那邊上樓並找到教室,然後一臉順從坐在珍妮身旁,感覺到我糾結的胃,預期無法理解的漫長一天即將到來。這時,唐老師示意要我到她在教室前頭的辦公桌。

「乾,」她的語氣這麼溫暖,讓我知道後頭一定緊接著壞消息,「你跟我來。」

我得跟著她走。

我的思緒如萬馬奔騰。我被發現了。早知道我應該多說幾次爸爸教我的那句話的!現在太遲了嗎?

「來,拿著。」這似乎是個不可逆的轉變,因為唐老師拿起我的背包。又一個不可逆的轉變。難道唐老師不知道我的背包因為一路從中國飛到布魯克林,又從布魯克林來到這裡,已經精疲力盡了嗎?但是當然了,她怎麼可能會知道呢?我在這裡生的,我一直住在美國。

和全班快速又嚴肅地下了句命令後,唐老師牽起我的手,帶我走到走廊盡頭,來到一間擁有一扇扇巨大窗戶的房間,其中一扇開向走道,但另一扇把房間內部分成兩半。我看見一個小孩在真實大小的堡壘中玩耍,另一個和我年紀差不多的則是坐在一張小書桌前,拿著根藍色蠟筆在塗色,還著得兔子輪廓的內外全都是。當時還有其他孩子在房裡轉來轉去,但他們已經逐漸消失在我的回憶深處了。

唐老師用她腫著舌頭的普通話向我解釋,這裡是給那些不會說英文的學生的教室。同時,這個房間也是給──我勉強聽清──那些擁有「特殊需求」的孩童的。我完全沒頭緒「特殊需求」到底是什麼,但我還是問說這間教室裡還有誰不會說英文,她卻告訴我我是唯一一個。

這間教室裡有這麼多學生,但只有一個老師,且比我在學校裡看到的所有老師都還年輕很多。唐老師在離開前快速向她介紹我,可是我和那個老師的互動實在微乎其微,使得我甚至都記不得她的名字。新老師的雙眼友善又溫柔,但卻紅通通的,下方還有眼袋。她帶我到房間另一頭的一張迷你桌子,對面是那個在塗色的男生,並遞給我一本繪本,上面每頁都有幾個中文字。

我用普通話向她解釋,我好幾年前就讀過這本書了,且我的程度已經遠遠超過讀中文繪本,但就算她懂普通話,她也選擇不回答。她大多數時間都在陪那個塗色的男孩,他那時已經塗完藍色的兔子,並開始在畫書桌。

那天剩下的時間,我都在孤寂中度過。沒人找我說話,只留下那本繪本跟我作伴。不過午餐時間就沒那麼痛苦了,教室走廊對面就有間廁所,那一整個小時我都平平和和、安安靜靜躲在裡頭。老師似乎根本就沒有注意到我,而我在想我要不要乾脆就去血汗工廠好了。

最後,我決定回到教室,畢竟,我在中國都住了7年,已經有一部分的順從深深烙印在我心中。不過叛逆使然,我在回去的路上還是拿了幾本英文繪本,那個下午就改成和這些繪本一起度過。其中一本的主角是隻大紅狗,在那個下午,我漸漸理解到他名叫克里夫,因為書封上就是這個字,且他出現的每一頁上也都有。我覺得很幸運,幸好爸爸在離開中國前,有教我很多英文字和發音,因而那天剩下的時間,我都帶著更愉快的心情度過,因為有克里夫、他快樂的主人──是個我後來不禁羨慕起來、一頭金髮的白人小女孩──以及他們的朋友陪伴著我。

因為相信我第一天時已經學會怎麼自己過街到血汗工廠,第二天媽媽並沒有到學校階梯上來接我。我來到她身旁的凳子上時,閉口不提我學校生活的轉變,在我們整段輪班期間,以及走回家的路上都沒有。一如我所料,媽媽在下班後總是相當安靜,不過雖然沉默,卻試著隱藏她在吸鼻子的聲音,我也很識相假裝沒注意到。我不知道為什麼有必要假裝,只知道她想要我這麼做,而我就跟以前一樣無比渴望讓媽媽開心。

要一直到我已經上床蓋好被子,眼睛和耳朵也都因為睡意悶悶的,爸爸才輪完自助洗衣店的班回到家。爸爸的工作很辛苦,但不像那些他告訴過我們,他在我們抵達之前做過的工作那麼辛苦;當時,他的工時很長,是在一個他說是專門給發瘋,且應該要被關起來的人住的地方工作。他是唯一在那工作的中國人。他跟我們說,其他同事都會辱罵他,並且拉幫結黨,所以他總是必須負責處理最糟糕的工作,像是洗馬桶還有幫病人洗澡,還要在他們逃出浴室時到走廊上追他們,而他們在地板上滑倒時,光裸的屁股蛋和雙腿都還滴著水。爸爸解釋,在我們的新世界中,其他人都只把我們當成亞洲人看,像是韓國人、日本人、菲律賓人、泰國人之類的,並把我們一視同仁視為最弱小的種族,渺小又脆弱。他跟我說,在中國,大家會把他當成一個成人,但在美國,他卻不再是個成人。或許在有錢人之間的情況不是這個樣子吧,他說他不可能有辦法知道,也許有朝一日我能找出答案,但是在窮人之間,事情就是這麼運作的。在我變成有錢人之前,我都得要小心,他說。我們全都得要非常小心才行。

隔天上學途中,我終於跟爸爸說了改變的事,而他說唐老師肯定很堅持要把我送去另一班吧,還有為什麼我沒有宣稱自己是個美國人呢?就像他告訴我的那樣?

「要是你說了你是在這裡生的,乾乾,他們就不會這樣子對待我們了。」

多年後,爸爸告訴我在我第二天上學時,那個機器人男,也就是副校長,曾因爸爸用來讓我入學的假地址和他對質。沒錯,這是在曼哈頓,機器人男說,但這並不是住址,而是間倉庫,而且還是間廢棄的。爸爸不敢反擊,因為害怕遭到進一步質問。我在腦海中描繪著他跪著道歉的景象,他解釋我不能去上我們家附近的學校,因為那邊沒人會說中文,而且我是個很乖、很好帶的小孩,絕對不會造成任何麻煩的。總之,無論他那天做了什麼或說了什麼,他們都決定放他一馬,並讓我留下來。

要一直到後來,在心懷恐懼生活了許多年之後,我才理解這其中的風險其實比我們當時認為的還要低很多。但在那焦慮的真空,也就是未正式獲取身分登記的人生中,恐懼是氣態的:擴散開來填滿了我們的整個世界,直到我們吸入的,全都是害怕。

接下來幾週間,隨著樹葉變色,空氣也越發寒冷,我度過每天學校生活的方式也大都跟我上學第二天一樣:和戴帽子的貓、好餓的毛毛蟲、貝倫斯坦熊、艾米莉亞・貝迪利亞、謝爾・希爾弗斯坦(Shel Silverstein)等童書相伴。我越過教室的書架,如同塗色的男孩越過蠟筆盒一樣──他每天都會挑個不同的顏色,我則是每天都會學到幾個新字。我不停閱讀,直到我的孤單緩解,而我也覺得我所有顏色鮮豔的2D人物朋友們,有好好陪伴著我。我不停閱讀,直到興奮取代了無望,我覺得相當驚奇,我竟然在教自己閱讀英文──進展當然很緩慢沒錯,不過是在身旁沒有成人的情況下耶。我等不及要跟在書架和桌子上等待著我的嶄新世界相遇了,每本書都有個位置,也有個角色,就連那些要給塗色男孩看的書,在我這趟學習基礎英文的旅程中,也都是最有用的指南之一,因為我可以按下巨大的按鈕,然後就有人會大聲念出那些字給我聽。我就是這樣子,在我們新國家五花八門的色彩、形狀、動物中,摸索出一條道路的。

到了10月,我也培養出一個習慣,一直在哀求爸爸,讓我回去唐老師的班上,同時炫耀著我自學的英文。我肯定是多多少少滿有說服力的,或至少很煩人,因為某天我們來到紅磚建築物時,爸爸和我一起進去學校,並叫我在一樓的辦公室外頭等待。

他出來時,我正坐在地板上,靠著牆壁,雙膝因不耐煩而疲憊。他看起來也跟剛進去時一樣疲倦,但在他的雙眼中,有股陌生的勝利光芒閃現。

「好啦,乾乾,你可以回去唐老師的班上了。但他們會一視同仁,跟對待其他學生一樣對待你。」

「太好了!」

「你確定嗎?你之後得跟其他人一樣接受測驗,並且想辦法跟上進度。你做得到嗎?」

我並不百分之百確定我做得到,但就像熊姊姊在她第一天放學時感受到的,我有種感覺,覺得我可以且走且看,找到辦法的,那樣對她來說就夠了,所以對我來說也夠了。

「做得到,爸爸。」我甚至不想浪費時間湊過去擁抱他,隨後便跑上階梯,朝唐老師的教室而去。

在我回到唐老師班上的第一個星期間,有一次拼字測驗。靠著拼出教室周圍所掛標示上的單字,比如A是蘋果、D是小狗,我寫了些不知所云的話、算是有點光明正大地偷抄我藏在口袋裡的一張手寫單字清單(唐老師抓到我兩次,但她什麼也沒說),最後得到了驕傲的33分,滿分則是100分。於是我便這麼展開了我的學習之路,並在15年後從大學拿到英文學位畢業。

到了萬聖節,唐老師給我們一人一顆迷你南瓜,和一把刀刃非常小又非常鈍的刀子時,我大致上已經能夠湊合著上完一堂課,同時也不會惹珍妮不爽了。事實上,唐老師叫我們往內挖空南瓜的肚子,然後再刻出三個三角形,上方的兩個朝下當作眼睛,中間的一個朝上當作嘴巴時,我馬上就能聽懂並著手開始進行。而到了11月,我甚至都能分辨出珍妮何時偷了我的答案去回答──我有時會舉手想要回答,卻接著把答案低聲告訴了她。能夠獨力搞清楚眼前的狀況,我實在是有夠驕傲的,使得我甚至都懶得打她小報告。我心知肚明,很快我就不會再需要她了。不久之後,我就會讓媽媽和爸爸以我為榮,而且這會像是我彷彿自始至終都屬於這裡,就像我是在這裡出生的,最終,我將會成為英文母語人士。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。