精選書摘

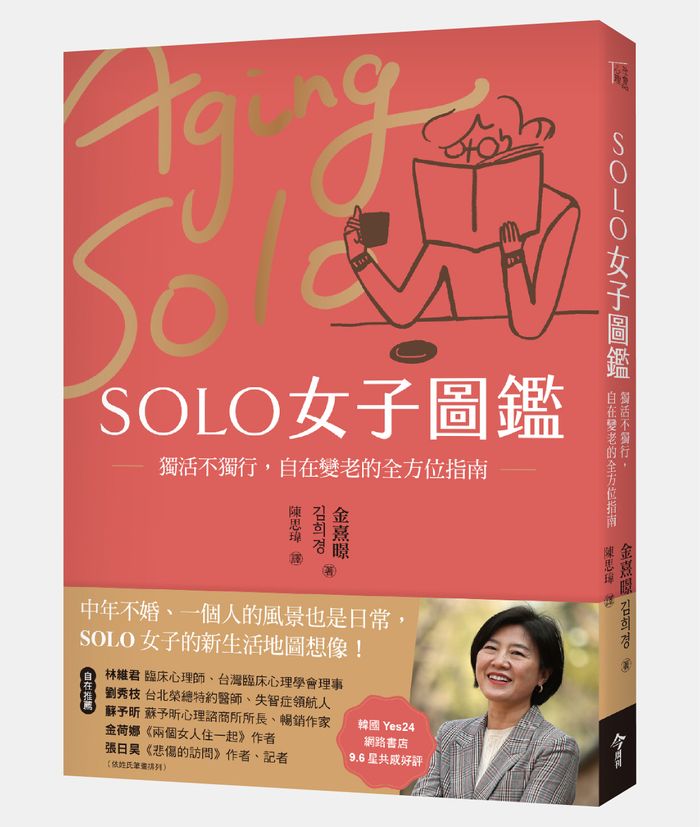

本文為《SOLO女子圖鑑:獨活不獨行,自在變老的全方位指南》部分章節書摘,經今周刊出版社授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

韓國自2015年起,主要家庭型態已為單人戶,2021年約有3成家戶為單人戶,數量達716萬戶,其中40~64歲的中年人口占37.6%。但韓國關於單人戶的政策與討論中,多以青年或老人為中心。對於許多選擇「獨活」的「Aging Solo」來說,獨自生活並非特立獨行,而是平凡而自然的生活方式之一,但在選擇背後,焦慮與徬徨仍然縈繞:不婚到老後會感到孤單嗎?當生病時,誰來照顧我?我要工作多久才能準備退休?

作為獨居的不婚中年人,《SOLO女子圖鑑》一書作者金熹暻,訪問了19位像她一樣獨居的中年不婚女性,探討她們在這個社會中選擇不結婚的原因、如何應對孤獨、建立親密關係,以及準備養老的過程。

和朋友聊天時,話題東聊西聊最後老是聊到「瑞士」去。我們擔心父母的病況,聊著內心的憂慮,話題卻常轉向「如果我也這樣怎麼辦?」這些沒有答案的閒聊常常會以「我們以後去能安樂死的瑞士吧」作結。

半開玩笑的話語中,有一半的真心在想著,我不想經歷全然依靠別人過活的日子。與其忍受無法再認出心愛的人、無法自己吃飯上廁所的悲慘生活,還不如就用自己的雙手結束生命。我早就寫好了事前的預立醫療決定書,拒絕無意義維持生命的醫療行為,但這部分只適用於臨終過程,僅憑這點我還無法放心。

我的心情也差不多是如此。然而我最近愈來愈常這樣想,希望能擁有死亡的自我決定權,是否只是我們對選擇的幻想呢?

會產生這種想法,是在我健康又自律的父親突然暈倒後開始的。一夜之間,父親變成了沒人幫忙就動彈不得的狀態。平時非常怕自己喪失自律的人,瞬間陷入了自己最想避開的處境。

要是我父親以旁觀者的角度看自己,他可能會傷心地說:「還不如死了算了。」不過,如果連「還不如死了算了」的選擇都無法決定呢?腦部遭受無法挽回的損傷,只要沒人幫助,父親就完全無法移動,他的人生究竟有什麼意義呢?我曾把自己放在父親的處境上,無數次對自己提出這個問題,但我還是沒有答案。

我一直視自己為「選擇的主人」,當我對父親產生歉疚的同時,這個自我意象也出現了裂痕。生活中的壞事總像突襲一般,在一切都無法掌控時襲來,我們也許只能選擇該如何面對而已。

儘管如此,我對死亡自主權的渴望仍相當強烈,我想保持尊嚴,以我想要的方式死去。不過,等等!我想守護的尊嚴到底是什麼呢?

某天我在網路社群上看到一位前輩哀切的文章,內容是在傳達母親的訃聞。我懷著惋惜的心開始讀他悼念母親的文章,接下來的一句話就彷彿卡在我胸口一樣難受。

「母親直到最後都沒有依靠其他人的幫助,自己照顧自己,守著她的尊嚴直至最後。」

我能理解前輩深刻的親情,同時卻又產生了莫名的反駁心態,覺得自己無法同意這句話。要是我們無法照顧自己的身體,必須依賴他人的幫助,就會失去尊嚴,或是講得具體一點,若無法用自己的手解決排便、排尿問題,就會失去尊嚴。這種價值觀似乎滲透在他的這番話語中。

不僅這位前輩如此,很多人將基本生理現象要依賴他人幫助的生活狀態,視為尊嚴受損的人生。人類的尊嚴被生理現象與衛生問題左右,然而尊嚴的價值有這麼微不足道嗎?稍微關注一下身邊的狀況我們就會發現,已經有很多重症患者、老人、身心障礙人士是無法自行解決排泄問題並接受他人協助的。難道他們人生中的尊嚴都會消失嗎?

社會學家上野千鶴子在《在熟悉的家中向世界道別》中指出:「老化是所有人變成後天身心障礙人士的過程,後天的身心障礙不只有身體上的不舒服,還有思考與心靈上的不適,這部分的不適也許占了全部或是部分。」她對於因懼怕得到癡呆症而以安樂死作為對策的人提出批判:「這種想法背後隱含了某種邏輯,這個邏輯區分了『有生存價值』的生命與『沒有生存價值』的生命,這就是種『優生學思想』。」

即便不是優生思想,對於我在父親發病後經常提到「瑞士」的事,為此我也曾經感到有點內疚。我一直直言不諱地說「希望能安樂死」,那麼在我的心中,是否已經形成了某種思維,覺得因失智症或其他疾病而失去自我決定權的人生,就失去活下去的價值了呢?

我一直認為喪失認知能力就是喪失自我,也就是失去人生的意思,然而當我見到父親的情況後,發現並非如此。在確定是永久性腦損傷後,家人放棄讓父親的意識回到現實,我注意到父親毫無頭緒的話語和行為中隱約的秩序。雖然他對於自身生命的歷史,失去了連貫的描述,但他的習慣與特徵依然如故。他就像父親一樣,不停在意大家有沒有吃飽,也不願聽從單方面的指示。雖然有時會認不出家人,但他還是會透露出對子女的擔憂,很荒謬地擔心病房外有老虎,因此而坐立不安。我所喜歡的幽默感,還有他那令人難以忍受的固執,在父親故障的大腦所創造出的奇妙世界裡,這些特質依舊存在。

在《致凌晨三點的身體》(暫譯,새벽세시의 몸들에게)書中,共同作者李智恩(이지은)提到,長期研究失智症照顧現場的學者發現:「構成部分自我的某些東西不會因失智症而完全消失,事實上保有過去生活痕跡的身體會做出的細微舉動,是延續病患生活的方式。」也就是說,人的身體不僅只是裝著損傷大腦的器皿而已。

這本書中記述了美國人類學家珍妮兒.泰勒(Janelle Taylor)在經歷母親罹患失智症的過程後所產生的體悟。即使母親已經認不出女兒,她依然保有用親切態度迎接訪客的習慣,面對這樣的母親,珍妮兒.泰勒了解到:「雖然對話前後不一致,但因為不管如何我都要與母親對話,此時對話並不是像我們想像的那種『溝通』,而是一種言語『交換』的形式。」她表示:

「形成一種人格或造就一個人的關鍵,並不在於他所具備的認知能力,而是在於我對目前此刻這個人的關注,以及他與我互動的姿態,那些看似無意義的姿態在關係和照顧的交流中獲得了意義。」

尊嚴存在於如此延續下去的生活之中。雖然我無法和父親進行以前那樣的溝通,但即使對答錯亂,透過點頭、眼神或稍微出力的握手方式,「對話」還是可以進行的。配合著父親的混亂做出反應,注意突如其來的「胡言亂語」,還是可以和父親一起哭、一起笑。這種互動不就構成父親目前的生命了嗎?

即使能用不同以往的眼光看待受損人生的意義,也無法避免情況本身所帶來的悲哀。即便盡了一切所能,不曉得該怎麼做的茫然感也不會消失。

我最大的恐懼之一就是,要是父親去世時,是在連一張熟悉面孔都見不到的醫院急診室、加護病房或療養院治療室,而且周圍還圍著冰冷的機器,那他該有多麼害怕啊。雖然我決心要在這種情況發生前把他送回家,但也害怕半夜在家他突然疼痛,或發生突發狀況時我該如何應對。

考慮了各種情況,最理想的生命末期照顧方法還是醫院的安寧緩和療法。當治療變得毫無意義,在醫療人員的幫助下緩解疼痛,接受人性的照顧,這應該是維持尊嚴並結束生命的最佳辦法。

不過,為提前了解安寧病房而找資料時,我嚇了一跳,我發現父親在生命末期並沒有使用安寧病房的「資格」。《延命醫療決定法》(연명의료결정법)規定,能使用安寧緩和醫療的疾病限定為癌症、後天性免疫缺乏症、慢性阻塞性呼吸道疾病、慢性肝硬化、慢性呼吸衰竭。好像沒什麼特別的理由必須這麼規定,而韓國安寧緩和醫療學會也在法律訂定的6年後指出,這樣限制安寧緩和治療會有問題。據學會透露,由於基礎設施不足,符合資格的患者中也只有21.3%接受了安寧緩和醫療。

2022年6月,國會提案《延命醫療決定法》修訂案,內容包括讓末期患者在醫生的協助下結束生命等內容。雖然我希望韓國社會也能積極討論醫生協助結束生命與安樂死的問題,但當前對安寧醫療的接觸如此有限,要在這種程度下讓醫生協助結束生命的話,我是持反對意見的。目前安寧醫療的基礎設施不足,而且還有疾病種類的限制,如果在這種情況下恣意投入由醫生協助結束生命的制度,只會助長在死亡問題上的貧富分化情況。目前能接觸到尊嚴死的人數很少,我們不能放任這種情況持續下去。

看著父親的模樣,身為Aging Solo的我感受到另一種恐懼是,我擔心「沒有『像我一樣的女兒』,那我以後怎麼辦?」

「看護父親的過程中,我切身感受到,處於這種狀態會有很多需要處理的工作程序,比如需要怎樣的治療、要去哪、在哪找看護人等。這些工作還會造成高度的疲勞,就算我上了年紀跟朋友們一起生活,這些問題好像也不是朋友可以處理的。」

「大部分的兒女都會扮演這個角色,雖然我沒有兒女,然而即使我有,我也不想讓兒女做這種事。我寧可支付合理的費用讓代理人做,也不希望讓我孩子來做。我希望能有個制度,讓我在精神正常的時候建立可以委託這種事情的關係。」

「在日本,財產多或地位高的單身者會收養女或雇用幫忙的人。有了正式的養女,資源豐富的單身者,大多都會讓養女來管理自己的事業與財產,把生命的最後交託出去。這種方式雖然在韓國並不普遍,但社會地位高且有錢的單身者無論用什麼方法都可以定好對策。」

中產階級的單身者會跟朋友約定要替彼此處理,或者從周圍的人之中尋找可以代理自己的人。多數Aging Solo都計劃著這樣的未來。然而問題在於,當以為價值觀相似的朋友約定好要互相照顧並共同制定養老的對策,這時會發現彼此的價值觀非常不同,從而產生矛盾。

「似乎即便獨自生活,大家對未來的想像與價值觀,也會保留原生家庭累積財產的方式和看待資產的觀點。比如說,有的朋友說要賣掉曾經居住過的公寓,準備購入住商混合的住宅和朋友們共同生活,這個想法是藉房產累積過財產的中產階級才會抱有的看法。原本以為跟我同類的人,其實是不一樣的人。這種對個人關係的看法差異,經常導致衝突。」

即便如此,對中產階級而言,這種程度的差異也並非無法解決。問題在於幾乎沒資源的人,資源少的人往往無法找到可成為彼此後盾的對象,他們處於什麼對策都無法制定的狀態。

即將死亡的人生最後階段,要由誰來代理我、替我善後,這個問題正如池博士所說的,確實是階級問題,但我認為韓國社會頑固的家庭中心制度問題也很大。如前所述,醫院要向患者說明治療、住院、手術的問題,幾乎都是對患者的家人說明,並尋求他們的同意。無論與患者多親密、對患者多重要的人,只要不是家人,就很容易被排除在外。

在面臨死亡的情況下又會如何呢?幾年前,我在制定事前的延命醫療意願書時,聽了必修的課程,當時曾經歷過苦澀的一幕。《延命醫療決定法》規定,當患者沒有能力表達延命醫療的意願時,若想代替患者做決定,必須與患者的配偶和一等親以內的直系親屬全員協議。如果沒有這種親屬,就要找兩等親內的直系親屬,也就是患者的手足等有血緣關係的家人,讓他們一起參與決策。有一位跟我一起上課的人感嘆道:「要是沒有家人,連死都很難啊。」

另外,現行的監護制度或信託,不僅認證繁瑣,對於權利受限或無資產者來說更是遙不可及,因此實際效用不大。關於單人戶在人生最後一刻能依靠的代理人或監護人,這是迫切需要引進新制度立法,並讓政策介入的問題,這部分稍後我們將進一步探討。

身為基層地方自治團體公務員的金多任,她的其中一項業務就是管理孤獨死事件。她和同事們要分別管理基礎生活津貼受惠者、次上位階層、患有重症疾病的高齡獨居老人。最近她們的管理對象擴大到中老年的單人戶身上。

有些與家人斷絕關係且患有認知障礙的獨居老人,會和房東吵架而失去住處,當她處理到這種可憐的案子,或看到被孤立的不婚老人時,金多任對自己的未來也會感到有點不安。

「雖然我的狀況應該不至於如此,但要是共同生活的朋友們先走了,或是我患有失智症那就沒辦法了。但是不管怎麼想,其實也沒有什麼對策。我只想到要好好管理健康、好好善待周圍的朋友,像這樣把當下過好,老年應該也會過得還不錯吧。」

我問金多任人工智慧機器等技術是否有助於防止獨居老人的孤獨死,她介紹了為獨居老人設計的「首爾照顧我」應用程式給我。若在事先設定好的時間內沒有使用手機的紀錄,應用程式就會發訊息給緊急連絡人。知道這個資訊後,我幫獨居的母親在手機上安裝了這個應用程式,雖然我不確定這對危機應對有多大效用。

還有另一個「智慧照顧插頭」項目正在實施中,公家機關會監測電力使用情況,若發現一定時間內沒有變化的話,就會向救護人員通報危險,但是如果公務員不仔細查看就沒有用了。實際上在2021年的年末,首爾市鍾路區就有一起60多歲男性孤獨死的事件,由於他家裡安裝了照顧插頭,危險警報已經發送到居民中心,但中心的員工漏掉了這項通報,幾個小時後接到鄰居通報後才掌握情況。

在死亡的72小時後才被發現,在首爾市就會被分類為孤獨死。據說首爾市發生的孤獨死事件中,有20%是沒有納入現有社會福利網的非受助者。他們的共同點都是與周圍的人斷絕關係,不管是自願或是被迫,他們很少與家人、熟人往來,鄰居也不知道他們的存在。

「關係」能防止孤獨死。首爾市瑞草區老人幸福e音中心的「朋友聚會房」計畫,透過讓獨居老人彼此建立關係,成為成功防止孤獨死的地方計畫案例。聚會房的組織者每週會至少一次在自己家中邀請老人會員聚會並相互關心,地方政府則支持聚會房的水費、電費等公用費用。2015年由5位獨居老人開始的事業,在6年內擴大到180人參與的40個聚會。結果顯示,從2019年到2021年,首爾市共發生了187起孤獨死案件,但瑞草區卻沒有發生任何一起孤獨死案件。

並不是獨自生活的人增加才導致孤獨死案件的增加,而是孤立造成了孤獨死。上野千鶴子在《在熟悉的家中向世界道別》中表示,多數不婚女性都有朋友網絡,沒有必要害怕孤獨死;果不其然,在我遇到的Aging Solo中,除了目前負責這項業務的金多任以外,沒有其他女性表示自己會擔心孤獨死。

「搭透明地板的電梯上高樓,雖然地板不會塌,但我們還是會害怕嘛,而孤獨死也是一樣,是社會製造出來的恐懼。當然,在這種情況下,我們應該了解有哪些選擇並做足所有準備。然而,與選擇獨居的人談論孤獨死的恐懼,就像在說因為可能會發生車禍所以不要坐車。我不能因為每十人中就有一人死於交通事故而不坐車吧。」

上野千鶴子表示,獨居的老人獨自死亡沒什麼不好,她提議以「居家死」來代稱孤獨死。她在《一個人的臨終》書中表示,「在自己家裡生活,加上到府護理、到府看護、到府醫療三種套餐」,我們就完全可以獨自生活,獨自死亡。

日本的護理保險(介護保險)由專門的護理管理人員制定照顧計畫,提供的門診服務包括療養看護師、護理師、醫生到府的服務,跟韓國比起來,這個制度讓獨自在家中做臨終準備更容易了。雖然韓國也有長期療養保險,但對於居家看護是遠遠不足的,韓國的保險只保障療養看護師服務、療養用品的租賃與購買、週間照顧設施與療養院的使用。因為沒有專職的護理管理人員,若想要穿插使用各種服務就只能分別準備了。醫生家訪服務除了部分示範區域外,現今還沒有普及。在目前的情況下,如果人在家中死亡,就得不到醫生的死亡宣告,因此要向警方申報死亡事件。韓國國內的長期療養保險有時甚至會讓人懷疑,是不是為了把需要照顧的老人送到設施而制定的保險。

無論如何,如果像「居家辦公」一樣被稱為「居家死」,孤獨死的不祥和悽慘氣息也許就會減少一些。不過,雖然我希望盡可能死在自己住過的房子裡,但我也不認為死在家裡以外的地方就一定是不幸的事。即便在家和家人一起生活,偶爾也會發生獨自死亡的事;即便住在醫院或療養院,在沒有人關注的情況下也會獨自死亡。重要的是在活著的時候能否不被孤立,是否到生命的最後一刻都能接受有人性的照顧。

醫療人類學家宋炳基(송병기)表示:「有些人在家裡(或設施裡)接受完善的照顧後臨終,而有些人則在家裡(或設施裡)被孤立後死亡。因為臨終的照顧取決於患者和照顧提供者的生活條件,依據情況不同而有很大的差異。」

過去女性在家中負責臨終照顧,現在主要轉移到女性看護與療養看護師身上,這項工作仍然被視為不需要專業的雜活。韓國國內的臨終照顧市場,幾乎由朝鮮族中老年女性看護在支撐。

照顧工作如此「性別化、市場化」,即便有長期療養制度,在這不盡如人意的情況下,有尊嚴的照顧與臨終取決於有多少錢,以及遇到怎樣的看護。宋炳基借用「各自圖生」的說法,稱此情況為「各自圖死」。

如果到生命的終點仍無法以自身能力去尋求好好死去的方法,那麼悲慘就是不可避免的現實。這不僅只是單人戶的問題,也是當今韓國社會面對死亡的風景。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。