精選書摘

二戰過後,納粹大屠殺的慘況撼動國際。國際強權在聯合國會議上,共同決議將「種族滅絕」列為明文禁止的罪行,並世代傳承「絕不重蹈覆轍」的訓示。然而,回顧20世紀歷史,種族滅絕仍不斷發生,從紅色高棉到庫德族清洗,從盧安達大屠殺到波士尼亞戰爭,每場災難奪去數以萬計的性命,這種屠戮,更延續到21世紀的現今──當國際社會擁抱民主自由,為何無法阻止種族滅絕?是什麼阻止了眾所期待的聯合國、或世界警察「美國」採取人道干預?

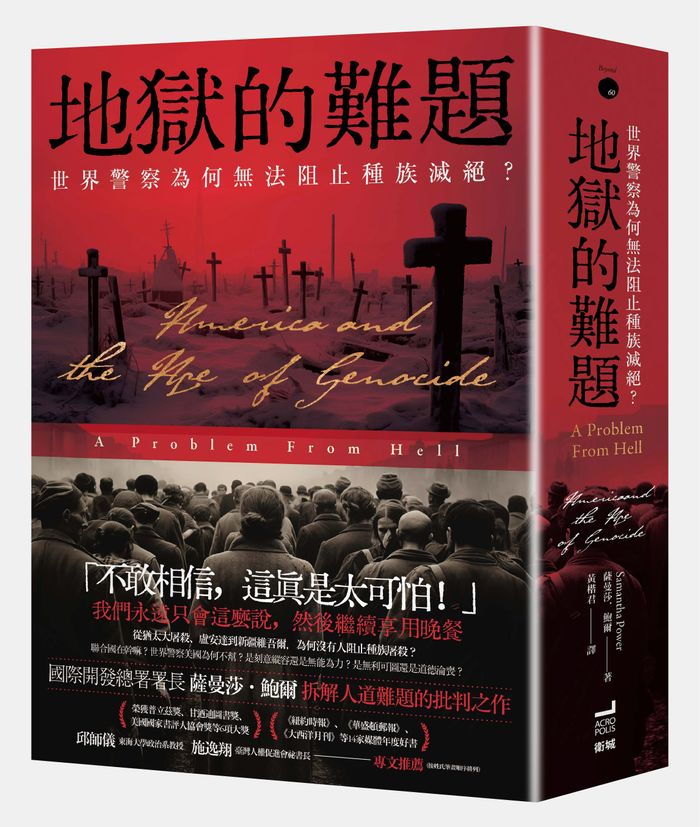

《地獄的難題:世界警察為何無法阻止種族滅絕?》作者薩曼莎・鮑爾(Samantha Power),1990年代時為人權記者,目睹國際社會對波士尼亞大屠殺袖手旁觀,而展開對20世紀種族滅絕史的研究。鮑爾採訪歷屆美國重要官員、閱覽官方檔案,更重返大屠殺現場,還原大國政府在每次種族滅絕事件發生時的回應,以及後續影響。藉由觀察大國政府與事件加害者、倖存者與吹哨人的互動,鮑爾寫下執政者對人道干預的軍事、外交、金錢、政治等種種考量,也記錄一群在權力核心以外的個體與組織,如何動用自身職權、媒體資源與法律知識,介入正在發生的血腥殺戮,與大國政府斡旋。後來,鮑爾在歐巴馬總統任內,曾服務於聯合國安理會,現在則擔任拜登政府的美國國際開發署署長。

本文為台灣人權促進會資深研究員施逸翔撰寫之《地獄的難題》推薦序,經衛城出版授權刊登。

我們從沒有離開過地獄,當我們以為地獄的難題不再。

2024年1月23日,台北意外寒冷。當人們爭相追逐瑞雪訊息時,遠在日內瓦的聯合國人權理事會,正在針對中國人權狀況進行普遍定期審查(Universal Periodic Review, UPR)。那是比超強寒流與瑞雪更嚴酷的人權侵害,全球關注維吾爾人、西藏人、香港人與各項中國侵害人權的社群,肯定都在線上同步觀看這場為時近4小時、共162個會員國馬拉松式接力,回應中國人權議題的國家報告。國際特赦組織台灣分會的夥伴們為此舉辦一場非正式的「中國UPR 直播觀測viewing party」,在溫暖的會議室裡,台灣的人權團體、廢死團體、藏人團體與港人團體聚集在一起,過去曾被中國關押迫害的李明哲也在。我們開了線上共筆,協力記錄各國如何「建設性」配合中國發表無恥的謊言,在空中建構一個虛幻的中國人權大國,當然,我們更不會放過所有直言指控中國侵害各項人權的國家。

坐在我旁邊的在台流亡藏人札西慈仁,不時拿起手機與他各國的藏人夥伴傳訊息。忽然,札西興奮地說,日內瓦聯合國場外有許多聲援藏人與維吾爾的團體正在集會抗議中國。此刻,排在第139棒的美國代表,正以毫不停頓的語速,在55秒內念出以下字句:

「我們呼籲中國立即釋放任意被關押的人口,不再實施監控,包含對中國、新疆、西藏與香港的人,也不再迫害少數民族的文化語言與信仰。中國應該關閉西藏和新疆的寄宿學校,不再酷刑拷打維吾爾人;中國應該終止強迫勞工、強迫婚姻;應該廢除《香港國安法》與中國的《反間諜法》;不再採取措施傷害婦女、LGBT+ 以及香港澳門移工。中國應該允許聯合國進入相關地區,特別是新疆和西藏。我們譴責現在中國對新疆犯下的危害人類罪與種族滅絕。」

在《地獄的難題:世界警察為何無法阻止種族滅絕?》一書中,作者薩曼莎.鮑爾 (Samantha Power)嚴厲批判美國政府在歷次種族屠殺危機中,明明有能力介入阻止浩劫,卻消極以對。她在書中寫道:「一直以來,美國國內幾乎不會有人堅決主張實施人道干預,隨後美國伺機而動,給人希望卻又表現被動消極,最終導致悲劇發生。於是大屠殺持續進行,絲毫不受美國的行動阻礙,人們的暴行還常因為美國無所作為,而更無法無天。」曾在美國歐巴馬(Barack Obama)政府時期,擔任常駐聯合國代表的鮑爾,如今面對拜登(Joe Biden)政府代表對中國的直白譴責,也會持有同樣立場嗎?

當今,有鑑於美中兩國在政治與經濟場域中的鮮明對抗,拜登政府在聯合國場域,當然不會只對中國提出上述那段只有55秒的口頭批評。儘管在這場定期審查最後,中國代表團全面否認對新疆維吾爾族實施種族滅絕,認為那是部分國家「以政治汙染人權的陰謀」與「試圖干預中國內政」的手段,但2022年,來自中國新疆警方電腦系統大量外洩的資料「新疆公安文件」(Xinjiang Police Files),卻揭露數千張新疆大規模再教育營照片,以及官方下令擊斃試圖逃跑者的相關文件。這些資料都明確符合猶太裔波蘭國際律師拉斐爾.萊姆金(Raphael Lemkin)當年創立「種族滅絕」(Genocide)一詞的定義。萊姆金曾提及:「種族滅絕的意思是『各式各樣行動的協調計畫,旨在摧毀民族群體的生命根基,意圖消滅該群體本身』。種族滅絕的犯罪者會企圖破壞一個族群的政治與社會制度、文化、語言、民族情感、宗教以及經濟結構。他們希望根除目標群體中個別成員的人身安全、自由、健康、尊嚴與生命。」

為了對抗中國政府對新疆維吾爾人的壓迫,2021年,拜登總統快速簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。這項強而有力的法案,透過全球商品產業鏈的機制,實質因應中國強迫勞動的人權議題,並多次公開呼籲全球領袖加入行列。而如果有組織或政權對中國在新疆侵害人權的行為保持沉默,那他們就是「共犯」。2023年10月,美國在國會聽證會上,亦針對涉及維吾爾人強迫勞動的中國遠洋漁業與海鮮製品,進行嚴厲的批評,並決議全面退出中國海鮮商品市場。這些行動都是抗議中國觸犯人權罪行的明證。

如果在1971年10月25日,聯合國的2758號決議文沒有讓在台灣的中華民國政府退出聯合國,我國政府的聯合國代表或許也能參與這場「中國人權定期審查」,與各國政府一起接力進行「建設性對話」,聲援台灣的香港人、西藏人與維吾爾人盟友,並嚴厲譴責中國政府讓台灣公民被失蹤與被「指定居所監視居住(RSDL)」的措施,如同八旗文化的李延賀(富察)的遭遇。事實上,中華民國政府在聯合國打擊種族滅絕的人權事務中,也曾扮演重要的角色。在本書第四章,鮑爾以鮮明的筆觸,讓我們清楚看見萊姆金如何積極推動聯合國大會討論《防止及懲治滅絕種族罪公約》,並讓該公約比《世界人權宣言》還要早一天的在1948年12月9日正式通過。在眾多投下同意票的會員國中,中華民國政府也包含在內。諷刺的是,由於後來台灣退出聯合國,中共政權承接過去中華民國批准這項公約的法律效力,當前正在對維吾爾族實施種族滅絕的中共,卻成為代表「中國」批准公約的國家。

過去在1953年5月22日,台灣因應聯合國批准《滅絕種族罪公約》,曾通過一條名為《殘害人群治罪條例》的國內法。這項法條比起2009年國內通過的《兩公約施行法》的出現時間更早,其實才是台灣史上第一部人權公約施行法。當年,主導推動立法的立委武誓彭,曾指出法條幾項重點,包含:(一)在批准《滅絕種族罪公約》後,應依照公約第五條規定,凡是加入公約的國家,都須制定在本國能施行的法律,使公約推行更有效。(二)根據公約而立的法律,具有一般性體例。如果是公約記載的內容,那一定得放入條例中;如果是公約未記載的內容,則不能隨意加入。因此在《殘害人群治罪條例》中有關治罪的範圍、適用場合、處罰對象都不能任意更動。不過刑罰輕重度與負責管轄的法院,則能依照本國法律制定。值得一提的是,當年台灣立法者也對該如何翻譯「Genocide」一詞感到傷腦筋。原先,這個詞彙被翻譯成「危害種族」,但考量到這項譯名無法完整包含公約規定,政府曾在聯合國大會上,提案將法條修改為「防止及懲治屠殺人群罪」公約。不過後來政府代表與聯合國祕書長經過一番討論,也認為「屠殺人群」不妥當,最後才將法條名稱改為「殘害人群」。

雖然台灣實際因應人權公約立法,但假使萊姆金仔細審視台灣早期立法者審議與通過《殘害人群治罪條例》的過程,那他肯定會很失望。因為這些立委開口閉口還是停留在普通刑法層次,花費許多時間爭執公約的文字是否適用於國內刑罰,以及刑期過輕還是過重。他們恐怕完全無法認知薩曼莎在《地獄的難題》各章揭示的「種族滅絕」本質,包含土耳其對亞美尼亞人的屠殺、納粹屠殺猶太人、赤柬的暴行,以及後來的盧安達大屠殺等。這些種族滅絕事件,已超出一般刑事犯罪規模,是來自國家政府有意識且系統性的暴行。想當然,這些立委也無法理解萊姆金揭示的種族滅絕兩個階段,那就是:

「第一,摧毀受壓迫群體的民族習性;第二,強加壓迫者的民族習性。壓迫者可能會對他們准許留下的受壓迫群體,強制灌輸自身習性,或在移除當地人或殖民那塊領地後,在那裡強加他們的民族習性。」

當時針對這項法案,立委陳海澄還一再堅持必須遵守國父孫中山的遺教與三民主義,表示不能刪除條例中的「國族」二字。可以肯定的是,1953年中華民國在鮮明反共脈絡下通過的《殘害人群治罪條例》,根本無法解決種族滅絕的地獄難題,這個條例甚至沒有被好好看待與落實。

在台灣通過《殘害人群治罪條例》60、70年後,2013年,民進黨立委因應法輪功受到迫害的遭遇,期望透過修改《殘害人群治罪條例》,對來台的中共官員保有追訴的法律基礎;2023年,在台港人與人權團體亦引用這項條例,針對修正後的《入出國移民法》內容,亦即「嚴重侵害國際公認人權之行為者,不得入境」的條文提出抗議,稱之為人權惡棍條文。然而,無論是立法者的訴求或民間團體的抗爭,都未能影響台灣政府認真落實《殘害人群治罪條例》(或者說該項條例的法源《滅絕種族罪公約》)的立法精神。在此同時,在美中競爭的國際局勢下,儘管台灣的國際盟友美國未忽視中國政府對維吾爾人的壓迫,但當他們面對以巴衝突下,以色列政府針對巴勒斯坦人民的種族屠殺時,卻未能投以相同的人道關注,反而呈顯出對種族滅絕模稜兩可的雙重標準。當今的美國似乎再次落入本書作者鮑爾批評的範疇。

身而為人,在聽聞與目睹無辜人民受苦時,必定會對「苦難」有所共感,例如2022年,遭受俄羅斯砲火攻擊成為難民的烏克蘭人;2021年受到緬甸軍政府無情鎮壓的緬甸人民;2019年被黑警與黑道暴力攻擊的香港反送中抗爭者;在中共暴政底下,以自焚方式控訴人權受到侵害的西藏運動人士;以及整個世代都被送進再教育營的維吾爾族群。這些苦難都一再針刺旁觀者心靈,提醒人性尊嚴與價值的最後防線。

儘管如同書中提及,萊姆金在推動聯合國批准《滅絕種族罪公約》時,唯恐另一項人權法案《世界人權宣言》會壓縮到他的倡議空間,但上述提及的真實苦難,卻一再彰顯每年12月10日國際人權日成立的原初意義。國際人權日的存在,絕非只為了紀念1948年,羅斯福夫人手上那張薄薄的文件;這天的意義是在於提醒世人,必須用盡全力記得在這個糟糕的世界上,所有無法享有基本人權、仍未脫離苦難的人們。世界人權宣言的重量,是由不同時空下人們的創傷與苦痛所堆疊出來。我們不能忘記最初是由於二次世界大戰中人性尊嚴遭受的踐踏,以及納粹德國對猶太人的暴行,催生出這個重要的日子。

然而,我們更不能忘記的是除了「紀念」之外,現實需要透過更多行動來改變,尤其從二戰至今,比納粹大屠殺更嚴酷的苦難仍一再發生。國際人權日的意義,在於我們必須以行動克服「苦難」。假設今天,有來自以色列、巴勒斯坦、敘利亞戈蘭高地的被迫害平民,來台灣尋求政治庇護或申請難民庇護,台灣政府可以做什麼?由於台灣目前並未建立《難民法》與完整的庇護機制,即便政府想支持以色列人民,在法律上仍什麼事都無法做。我們不知道台灣政府是否會通過像是「撐港專案」相關的行動方案,但如果政府與人民期待能藉由行動協助外國人民,那我們台權會至少能做到的,是一起倡議難民法制,協助規劃更完善而合乎人道的庇護機制。

在2023年10月7日清晨,以色列與巴勒斯坦爆發近年來最嚴重的武裝衝突。這起衝突始於恐怖組織哈瑪斯的「阿克薩洪水行動」,並造成至少1,400名以色列人與外國公民罹難。在這場人道危機中,作為發動攻擊的恐怖組織哈瑪斯當然責無旁貸,但我認為以色列政府也必須為此負責,言下之意並非是指以色列政府沒有發揮國防國安實力,竟然讓這次恐怖攻擊成功。反而,我認為以色列政府過去10年來,都以違反國際人權法與人道法的方式,實施系統性的種族隔離政策,嚴重侵害巴勒斯坦人的公民、政治、經濟、社會與文化等權利,完全不為巴勒斯坦人留後路,以色列政府侵門踏戶的卑劣手段,是醞釀極端恐怖組織世代仇恨的溫床。如果說要把誰送到國際刑事法庭審判,我認為哈瑪斯跟以色列政府,都是第一批應該被以危害人類罪審判的犯罪加害者。如果巴勒斯坦與新疆維吾爾的種族屠殺仍持續發生,那麼沒有人真的離開過地獄。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。