巴爾幹轉型正義(上)

歷史不應該遺忘。但轉型正義的難題,舉世皆然。

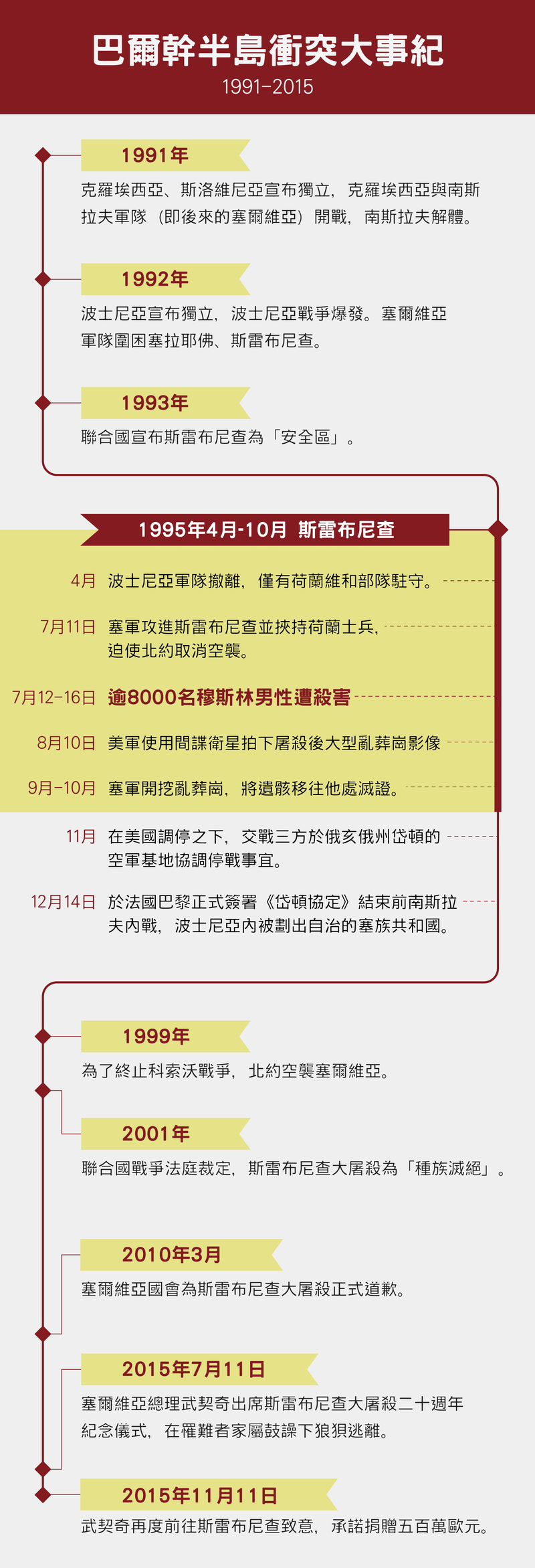

1995年發生在波士尼亞東部小鎮的「斯雷布尼查大屠殺」,是二次大戰後發生在歐洲土地上的最大規模「種族滅絕」,8,000名穆斯林男子被塞爾維亞軍隊殺害,成為強調人權的西方世界永恆的汙點。

今年適逢此項悲劇20週年,諸多反思與紀念活動達致高峰,在國際局勢益加渾沌的當下,《報導者》以第一手報導的角度,重新認識這場「遙遠」的戰爭及其遺緒,與讀者共同思考轉型正義重要課題。

波士尼亞全境都降雪了。

雪落在那片崎嶇之國的每個地方,落在沿亞得里亞海向東南延伸的綿長山脈上,輕柔地落在光禿禿的丘陵上,輕柔地落進更遠處深邃的德里那(Drina)河谷中。雪也落在斯雷布尼查(Srebrenica)穆斯林長眠之處的每個角落。

我在最冷冽的冬季來到這座小鎮,試圖找尋那個混合著血腥與火藥味,最炎熱夏季的痕跡。

1995年7月,巴爾幹半島的前南斯拉夫內戰(前南斯拉夫共和國解體而引發一連串內戰)再過5個月就要畫上句點之際,波士尼亞東部小鎮斯雷布尼查超過8,000名穆斯林男性在一週內被塞爾維亞裔軍隊屠殺,如今這座小鎮已成為「種族滅絕」(Genocide)的同義詞,因為納粹大屠殺(Holocaust)後無人料到20世紀末的歐洲土地上,居然再度發生大規模的集體屠殺。

年復一年的夏天,家屬、政要與媒體從世界各地前來,空蕩廠房停滿成排棺木,新近比對出身份的遺體等待下葬,在伊斯蘭神職人員的帶領下,人們祈禱、哀哭、匍伏在地、將綠色的棺木埋進土裡。

2015年7月11日,塞爾維亞總理武契奇(Aleksandar Vučić)出席20週年紀念儀式,在墓園裡獻花致意後,成千上萬罹難者家屬發出鼓譟噓聲,憤怒群眾丟擲的瓶罐石塊砸中武契奇,使他的嘴角掛彩眼鏡掉落,狼狽地在重重軍警保護之下落荒而逃。

紀念儀式的幾天之前,聯合國安理會決議將斯雷布尼查大屠殺定義為種族滅絕,卻遭到塞爾維亞長期的盟友常任理事國俄羅斯否決。在加入歐盟的壓力下,歷來塞爾維亞領導人率皆對死難者表示歉意,試圖改善與鄰國波士尼亞以及歐美各國的關係,在難堪的場面4個月後,武契奇甚至重返斯雷布尼查的紀念墓園,並承諾捐贈500萬歐元發展基金給當地政府。儘管如此,塞爾維亞人至今仍堅拒承認這是一場「種族滅絕」。

2015年初的冬季,週年紀念活動的騷亂還沒展開,大地一片寂靜,瑪美多維琪(Hatidza Mehmedovic)全黑的身影像一座靜止的雕像兀立在厚厚的積雪中,雙手朝上站在三座大理石柱前,嘴唇無聲呢喃,閉眼為逝去的親人祈禱,黑色大衣包裹著巨大悲傷與憤怒火光,20年來不曾止息。

「我摯愛的親人被塞爾維亞人殺害,我希望能夠遇見他們,當面問,你們怎麼做得出來?你沒有孩子嗎?你能體會失去他們的感覺嗎?人怎麼做得出那些事?為何只有我一個人孤獨地活著?直到今天,仍有上千個問題盤旋在我腦海,永遠無法回答。」

時而大力揮手比劃,時而淚水盈滿眼眶,字句不停地流瀉在空中。她的丈夫與兩個兒子,與其他眾多石柱刻上的名字,如同一片廣闊的白色森林,蔓延在小鎮外的坡地。他們的生命停留在20年前,潮濕悶熱無風的夏天。

從墓園祈禱完,我們一同跨過馬路,沿著結冰濕滑的小徑,進到大片廢棄廠房一角,新的多媒體檔案紀錄中心甫於2014年中落成,策展人哈桑諾維奇(Hasan Hasanović)在裡頭替我翻譯她的激昂與悲傷。

室內中央由3個銀幕組成的寬幅畫面播映30分鐘影片,順著時間軸呈現斯雷布尼查大屠殺的紀錄,圍繞著牆面另有8個銀幕播放倖存者口述歷史、戰爭罪犯的國際審判等資料畫面。

「我們盡可能客觀中立,不是要解釋歷史事件,而只是呈現事實,讓參訪者知道發生什麼事,依此形成自己的觀點。若全部看完,你將會有完整的圖像。這不是我,或任何其他人的觀點,而是司法證據。」哈桑諾維奇表示。

無助的平民、壓境的部隊、墳塚裡的骨骸,一一被理性的編入日期與地點,無情緒化的控訴,益加彰顯眼前這劇場的殘酷本質。而更難以逼視的,是「現在」。歷史不曾遠去,我們就坐在當年同一個地方。

1995年7月11日,塞爾維亞上將姆拉迪奇(Ratko Mladic)昂首闊步走進斯雷布尼查時,居民已逃離一空,在城外的聯合國部隊駐紮地尋求保護。姆拉迪奇與手下的軍官親暱握手、親吻臉頰,「我將這個城鎮獻給塞爾維亞人民,作為聖維特日(Vidovdan)的禮物。我們終於向土耳其人復仇了!」他在隨軍採訪的攝影鏡頭前說。

而他口中的「土耳其人」,其實與信仰東正教的塞爾維亞人、信仰天主教的克羅埃西亞人都操著幾乎一樣的斯拉夫語系、吃著相似的食物、住在同一座城鎮,長久以來彼此是鄰居、同事、同學、夫妻,並共享著帝國邊陲子民對權力中心的疑懼,族群與宗教只是無關緊要的身分。

斯雷布尼查,這個被「現代」歐洲遺忘的角落,在20世紀以前的帝國時代,處於鄂圖曼土耳其與奧匈帝國勢力的交界,自古以來就在不同的統治、動亂、鎮壓中求存,原本鎮上居民以穆斯林佔多數,跟隨土耳其統治者信仰伊斯蘭教。然而,在共產時代卻被劃歸為獨立的一族──波士尼亞克人(Bosniaks),這是前南斯拉夫強人鐵托(Josip Broz Tito)為壓制「大塞爾維亞」民族主義而有意為之。

鐵托於1980年逝世,共產體制逐漸邁向崩解,權力的真空打開了民族主義的魔咒,像病毒一般在野心勃勃的政客中散佈,由6個聯邦與2個自治區組成的南斯拉夫社會主義共和國的瓦解,只是時間早晚的問題。塞爾維亞總統米洛塞維奇(Slobodan Milosevic)抓住人心動盪的時機,將極端的民族情緒推至最極致,欲擘畫一個大塞爾維亞的野心藍圖。

塞爾維亞境內有8成居民信仰東正教,聖維特日不僅是東正教的聖人紀念日之外,對塞爾維亞還有更深層的意義。1389年的這一天,塞爾維亞中世紀王國在科索沃平原上被鄂圖曼土耳其帝國殲滅。這場慘敗對塞爾維亞人而言卻是史詩性的壯舉,象徵他們為了全歐洲的基督教世界站在最前線,對抗來犯的異教徒,並犧牲了自己。

世界上恐怕少有民族像塞爾維亞一樣,對「過去」有如此強大的執念,六百多年前的歷史被塑造出結合恥辱、榮耀、犧牲、復仇的強烈民族意識。在1995年的夏天,拉姆迪奇的「聖維特日復仇」,混雜了現實、歷史與神話,過去和現在的界線被打破。

當前南斯拉夫共和國境內的斯洛維尼亞、克羅埃西亞相繼經過或大或小的戰爭尋求獨立之後,波士尼亞也在1992年舉行公投宣布獨立,但境內的塞爾維亞人馬上不甘示弱成立塞族共和國(Republika Srpska),爆發全面的軍事衝突,後者接受塞爾維亞政府軍(彼時仍稱為南斯拉夫人民軍,簡稱JNA)強大的軍火援助,在塞族共和國總統卡拉季奇(Radovan Karadzic)與軍隊指揮官姆拉迪奇的領導下,對波士尼亞境內穆斯林執行「種族清洗」,誓言只要有一個塞爾維亞人的地方,就沒有穆斯林立足之地。

因為戰爭初期聯合國採取武器禁運措施,波士尼亞軍隊遠遠不是塞軍的對手,遑論鄉村地區的農夫村婦。1992年4~5月,波士尼亞東部德里納河谷地區的穆斯林被大規模驅逐與殺害,斯雷布尼查是少數堅持反抗的城鎮,周遭的難民像抓住最後一根浮木,蜂擁逃離家園聚集此地。

「從1992到1993年4月中,穆斯林在這裡持續抵抗,彈盡援絕,只能用擄獲的少數武器,但由於被團團包圍,無法得到政府支援,食物也快沒了,人們哭喊著國際社會介入;1993年4月16終於盼到聯合國宣布此地為禁止交火的『安全區』,加拿大部隊前來解除武裝,斯雷布尼查完全去軍事化;1994年1月初,荷蘭籍維和部隊進駐,卻連自保都有困難,40名士兵被挾持,北約取消空襲,眼睜睜看著姆拉迪奇在1995年7月11日長驅直入。」

準確、客觀的年代時序從哈桑諾維奇的口裡悠悠吐出,不用知道太多細節,冰冷的數字,一一標定斯雷布尼查步入陷落的過程。

哈桑諾維奇是大屠殺的倖存者,他的父親阿濟茲和孿生兄弟胡塞因皆遇害,分別在2003年與2005年比對出遺體身份下葬。7月11日,塞軍佔領斯雷布尼查後,2萬3千名婦孺在塞軍監控下被逐出城鎮,17~77歲的男性被留下來。

「我們知道一旦留下來,便會在聯合國部隊前面被塞軍帶走,送去處決。」哈桑諾維奇與其他超過一萬名男性在12日逃入叢林,「我們一路徒步了六天五夜,向西突圍往圖茲拉(Tuzla),希望逃離塞族領地活下去,走到後來,脫掉鞋襪,我的腳已不像腳,而是一團白色塊狀物,極度疼痛。沿路超過6,000人被攔截,1,000人在路上被殺,只有3,500人像我一樣活著到了圖茲拉。」

留在鎮上的2,000名男性,一半是十幾歲的孩子,則被分開帶到許多不同地點處決,包括學校教室、活動中心、文化館、空曠郊外,屠殺過後一年內,亂葬崗被陸續發現,許多屍骨被二度開挖掩埋到不同地方以湮滅證據,幾乎難以找到完整遺骸。

1995年11月,美國外交特使霍爾布魯克(Richard Holbrooke)的調停之下,交戰各方於美國俄亥俄州談判停戰條件,並於12月14日於法國正式簽署《岱頓協定》(Dayton Agreement),正式結束塞爾維亞、克羅埃西亞、波士尼亞三方戰火。1996年於法國里昂召開的G7高峰會上,由當時美國總統柯林頓呼籲成立國際失蹤人口協會(ICMP, International Commission on Missing Persons),以協助前南斯拉夫內戰時期被屠殺罹難者的遺骸及鑑定身份。

或許是出於當年袖手旁觀的罪惡感,戰爭結束20年來,西方世界對此事件投入極大的關注,成立前南斯拉夫問題國際刑事法庭(ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia),米洛塞維奇、卡拉季奇、姆拉迪奇陸續被逮捕,並移交國際法庭所在地荷蘭海牙,前者在關押期間猝死,後兩者則持續羈押至今等待判決。

大量國際資源也投入進行各種調查紀錄、口述歷史、紀念活動來釐清真相,並使世人永不遺忘。現今埋葬罹難者的紀念墓園位在離鎮中心6公里的波多查里(Potočari),由美國支持協助於2003年9月正式成立,這裡也是他們生前最後所待之地──墓園對面,就是當年的荷蘭部隊駐紮處,穆斯林平民湧進尋求保護,但最終仍被交付塞軍之手。

他們生命的最後一程與離世後永恆的歸宿,於我只是一條雙線道馬路的距離。

「而今已辨識並埋葬了6,000人,我們有一座廣大墓園、紀念碑,未來的計畫正進行中,有一天我們會有更大的紀念館,向罹難者致意、並對未來的世代訴說曾經發生的事實,確保不會重蹈覆轍。而當我受邀到世界各地演講分享,與猶太人倖存者一同肩並肩,他們訴說著猶太大屠殺、我說著波士尼亞穆斯林種族滅絕的故事,對我以及紀念園區而言,將後者與前者相提並論、提升至同等地位,是很大的榮耀與成就。」哈桑諾維奇說著,彷彿被授與至高無上的榮耀勳章。從工廠、荷蘭軍營、臨時難民營,到現在成為永久的紀念園區,受難者與倖存者的印記像是奇異的光環,深深刻進曾經的死亡之谷。

但在現實中,紀念只存在於特定的日期,波士尼亞克人在斯雷布尼查的根,在20年前就被斬斷。在《岱頓協定》關於戰後領土分配的條約中,塞爾維亞裔的居民被允諾在波士尼亞境內畫出自治的塞族共和國,和另外一半由波士尼亞克/克羅埃西亞人組成的聯邦具有同等位階,擁有自己的政府、議會等行政體系,等於是一國中之國,而這樣的畫分也直接承認塞族在波士尼亞境內動武擴張、清洗非我族類的正當性。

「斯雷布尼查曾是很欣欣向榮的小鎮,一旁有水量豐沛的德里那河,能供給很多能源;約5萬居民幾乎人人都有工作,鄰近的薩希(Sase)礦場出產鉛鋅礦,波多查里則有一座大型汽車電瓶工廠;鎮上則以溫泉療養知名,觀光客絡繹不絕。繁榮程度甚至本地勞動力不足,要從鄰近的城鎮引進。」波士尼亞家庭協會(Bosfam)總監及創辦人哈季奇(Munira Beba Hadzic)回憶起家鄉曾有的榮景。

在斯雷布尼查被劃為安全區前,她就被塞軍趕出家園流落到圖茲拉,與其他相似處境的婦女成立協會彼此支持互助,製作手工織品以自力更生,並在一針一線恢復母女代代相傳的技藝中,連結起失去的故鄉。

「戰前我是數學老師,並當到小學校長,我有錢、有房子、度假小屋、汽車、照相機,一個『正常』的人生,無法想像下一刻有人跟你說你會成為難民、你會沒鞋穿、你會要尋求幫助,一無所有地在集體收容所,每天聽到的都是壞消息,不知道親人在何處,然後傳來某人被殺的消息⋯⋯無法想像這些種種會在前南斯拉夫發生,但卻真的發生了。」她語氣顫抖地說到,彷彿是昨天的事。

「沿路的塞軍中,我認出一個17歲的男孩曾是我的學生,也認識他的父母,我問他,你在這邊做什麼?『別擔心,我們不會殺妳,我們要把你趕到靠近卡拉丹(Kladanj)的邊界,德里那河谷方圓30公里的範圍,不得有任何非塞族裔者。』他冷酷地說道。 」波士尼亞家庭協會總監及創辦人哈季奇

往昔三個族群比鄰而居的城鎮,在經歷戰爭時期的驅趕、殺害與戰後有計畫的引進塞族新移民後,族群逐漸朝向單一化。在這片塞族人的土地上,從政治到教育環境被另一套論述所把持,受害者的聲音極微,儘管年復一年的紀念活動在7月舉行,可是過往的穆斯林居民已不屬於此地。

「我偶爾回去斯雷布尼查,仍能遇到曾把我趕出家門的人,戰爭不只是一個人造成,無數人參與其中,從一開始數,要多少人才能殺掉8,000人?不只是姆拉迪奇或卡拉季奇,無論自願或是不得已,當年參與種族清洗的這些人現在平凡地走在街上,過著平靜的生活,對倖存者或受難者家屬而言很難承受,」哈季奇說。

戰前穆斯林居民比例達75%的斯雷布尼查,到了今天已經是一個純粹塞爾維亞族裔的城鎮。除了被國際法庭緝捕的高層級領導者,要塞裔主導的塞族共和國一一追究每個參與戰爭罪行者的責任,無異緣木求魚。

瑪美多維琪是少數重返故園的穆斯林之一,她要對抗的,除了失去家人的傷痛回憶,還有充滿敵意的鄰人。

「去年我經過市政廳前的公園,看見老師帶著一群幼稚園的孩子彩繪牆壁,畫著『生命樹』,他們叫我和他們一起合照,我雙手自然放鬆下垂,搭在身旁孩子的肩上,其中一位家長是東正教會主教,後來當他看到照片時非常憤怒,指責我不該把手放在他孩子的肩上。」瑪美多維琪無奈地說。「即使你想表示友善,在這裡沒有用。我去向他道歉,說我不知道這是你的孩子,對我而言孩子都是一樣的,我的孩子被殺了,我喜愛孩子,很自然想與他們親近。」

「談論正義非常困難,三種論述存在波士尼亞這個國家,很難達到共識,如果你問三種族群,每一邊都有自己的故事,會說自己才是受害者。大屠殺已經過了20年了,我們依然分裂。孩子不知道真相,因為學校被分成三種,他們不教這些曾經發生過的事。孩子就只是孩子,無論他的族群、膚色、宗教,都是神所賜的禮物,都是平等的。」瑪美多維琪

她與一群失去丈夫、兒子的母親,也曾為了要前往親人被處決的地點進行紀念活動,被地方政府以無權闖入私人產權為由百般阻撓,適逢齋戒月鎮日未進食的她拿出預備好的鉗子,剪斷鐵絲闖進去,在警方的拉扯與推打下,完成祈禱儀式,之後數天被警方提訊,「他們訊問我3小時,到天都暗了得回家準備晚餐,我對偵訊員警說,你應該要為我在此感到羞愧,今天我有罪,只因為想要去所愛親人被害的地方紀念他們。」

悲傷與無奈化作力量,推動她為相同處境的受難者及其家屬不停奔走,發起抗議與呼籲行動,包括尋找失蹤親人的下落、向聯合國與荷蘭政府發起訴訟,追究大屠殺的責任。「當宣布斯雷布尼查為安全區時,我們信任聯合國,如果他們真的做到承諾,今天我們這裡會有工廠而非墓園,而我們這些母親能夠含飴弄孫享天倫樂。到頭來卻拋棄丟下,交到塞族手中等著被殺,聯合國與荷蘭維和部隊必須為這點負起首要責任。」

2002年她回到斯雷布尼查,成立斯雷布尼查的母親協會(Mothers of Srebrenica),近年來向ICTY前任首席檢察長卡拉・德爾蓬特(Carla Del Ponte)發起訴訟,因其下令銷毀所有失蹤者的個人遺物,由於她仍享有司法豁免權,敗訴是可預期的結果,在義務律師的協助之下,這些母親們仍像義無反顧的唐吉軻德,堅持提出告訴,「對我們而言,下令銷毀個人遺物是犯罪行為,那摧毀了我們所愛親人的記憶,」瑪美多維琪正色道,「我們唯一的目標,是找回失蹤親人的身份與尊嚴,即使只找到一小塊骨頭,仍然可以來到他們的墓前為他們祈禱。」

字句迴盪如雪花片片,飄落到無任何裝飾的白色墓碑,飄上荒廢工廠的生鏽管線與空洞廠房,飄在刻著8,372名罹難者的紀念碑上。白雪悄沒聲的落在每個地方,悄沒聲的落著,就如它們落向最後的歸宿,落在一切活人與逝靈身上,而我的手指慢慢失去知覺。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。