在家門口被掃射,車子被放炸彈,兩次被綁、被倒吊拷打,這是菲里斯(Raed Fares)的生活,也是在敘利亞經營非營利組織的代價。6年過去,菲里斯與600個員工,建立敘利亞收聽率最高的電台、照顧兩省、十餘個村落,綁架他的蓋達組織分支,擋不住民意,被迫公開道歉。

在他眼中,和平革命從開始的那天就已勝利,且將因阿薩德的持續鎮壓、用盡手段維權,繼續存在。

遇上村子裡50年來的第一場和平示威,有一支Nokia 6700手機,你,會怎麼做?拍照、錄影、上傳,菲里斯與大部份人做了一樣的事。只是他不知道,如此竟成為革命。

「你聞過血在燒的味道嗎?」我與他在歐洲見面,每個月他為了撐起非營利組織得花費7萬美金人事費用,逼得他四處演講、募款,他點了菸,談起他的Nokia手機。

與許多敘利亞城市相同,在2011年3月,Darra城兩名示威民眾被軍方槍殺之後,Kafranbel民眾在4月1日上街聲援,成為Kafranbel 50年來第一場示威遊行,菲里斯用Nokia記錄了一切。

隨後的發展,卻讓Nokia手機裡的和平抗爭,慢慢消失。戒嚴近半世紀的敘利亞,沒有媒體自由,2011的起義,快速被國家宣傳機器貼上境外勢力、極端伊斯蘭武力奪權的標籤,以透明、自由、改革為口號的和平抗爭,宛如不存在。

起義的第4個月,軍人響應,成立敘利亞自由軍,要求阿薩德下台的聲浪從四處湧來。但游擊軍對上有伊朗支持的阿薩德優勢不再,缺乏軍火和財源的叛軍,有的開始拿錢,為沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其、美國戰鬥;有的成為極端伊斯蘭組織,加入ISIS、蓋達。

Nokia鏡頭下,不再是和平抗議。同一座廣場,已是政府軍與叛軍對戰的戰場。

「2012年8月6日,2012年8月10日,2012年8月22日,2012年8月28日,2012年9月2日,2012年9月25日,2012年10月17日,2012年10月31日,2012年11月5日,2012年12月6日⋯⋯。」

菲里斯一個一個唸出,軍隊到鎮上屠殺的日子。

「我每次經過(屠殺發生的)廣場,還是聞到那味道,炸彈的味道、武器的味道,糧食在燒、蔬菜在燒、血在燒的味道。」菲里斯的「革命」從此變成兩塊:鏡頭中世人看見的「內戰」,以及藏在他和其他平民心裡對自由、改革、反貪腐的渴望。

衝突至今,50多萬人被關,還有至少40萬條人命死於戰火,老百姓內心的渴望,被一陣陣駁火、一具具變成屍體的親朋好友,壓了下去。壓不下去的,誰能給槍、能攻擊阿薩德,就跟誰走;或者冒死流亡,成為那500萬難民之一。

「全世界只知道ISIS跟阿薩德,夾在他們之間的敘利亞平民呢?」菲里斯問。

意外的是,菲里斯上傳的手機影片,給了革命延續的機會。

「手機影片上傳之後,有一些在海外經商的敘利亞人,給了我們一筆錢,要我們繼續把真實發生的事,傳上網路讓他們看見。」雖然只夠付3個人的薪水,但5、60個從各村子逃來的男子,開始投入社區工作,從新聞傳播組開始,記錄空襲、衝突、抗爭等,並傳上網。

即使政府軍佔領了城鎮,他們還是繼續。海外僑民再給錢,要他們照顧無家可歸的同胞,財務部門於是成立,以已婚五千、未婚三千方式發薪水,成立URB(Union of Revolutionary Bureau)。隨著政府軍佔領區越大,資金繼續向上,URB的社會發展救濟部門、戶政部門接連成立,發送物資、關注居民安全。

無人照顧的家園,加上革命內戰化,每年40萬份工作消失,等死,不如動手。

6年的無政府狀態,「養出」宛如小政府般的URB,逼出中央血庫、婦女職訓、3份雜誌、7輛醫療巴士、8個村子的兒童醫護中心、5個村的飲用水計畫。URB成為620多個全職、兼職員工的組織,救濟至少數千民眾。

這是菲里斯心中真正的革命,「(它)是和平的、非武裝的,來自非暴力的民眾,發自內心對尊嚴和自由的追求。」對他來說,革命就是「改良」國家,只能靠和平的公民運動實現。

戰場上要做到改良,他們除了救急,還創造工作機會,例如,在他們的課堂上,上過課的青少年,接著成為小小孩的家教。接著,他們趁著無政府狀態,進行文化傳承、新思想的教育,試著在48年的戒嚴之後,重新喚醒老百姓。已經成為收聽率最廣電台的Radio Fresh,是例子之一。

Radio Fresh於2013年成立,是一座24小時網路電台,放音樂、播報地方新聞、批評阿薩德政權和極端伊斯蘭組織對人權的侵犯。他們甚至雇用女性主持人,128名員工中,女性佔四分之一,近期開始製作網路電視。

結果是什麼?「我們的電台被攻擊了兩次,」菲里斯說,「我們批評阿薩德,被阿薩德軍隊攻擊,我們有女DJ被極端伊斯蘭攻擊,最後我們都不確定炸彈跟縱火來自於誰了。」電台所有的主持人,現在都用變聲器主持,分不出性別。

「改良」國家的下場,還有菲里斯胸口的三個疤痕。那是2名槍手在家門等他,近距離掃射留下的;他的臉,被蓋達組織分支努斯拉陣線,罩上兩次、綁架帶走;手腕、腳腕是繩索吊起的勒痕,車子被裝炸彈。

阿薩德政權視他作「引入西方資源、取代政府正當性」的眼中釘;另一邊,極端伊斯蘭組織稱他離經叛道,污衊伊斯蘭。都想置他於死地。

這些都不是他最在意的難關或代價,他在乎的是平民這關。

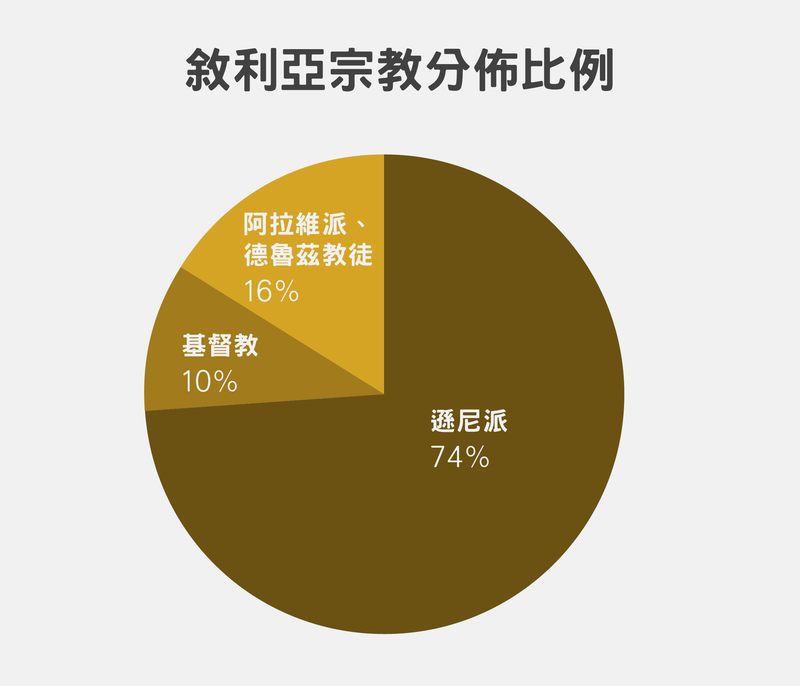

「50年的錯誤教育,讓大家有了錯誤認知。大家都非常懼怕阿薩德。」他說,一句敘利亞俗話是,牆壁有長耳朵,每3個人就有一個是政府的人。出身阿拉維派的阿薩德家族,是敘利亞中的少數教派,為了固權鋪下天羅地網,在咖啡店批評總統就坐牢3年的例子,不勝可數。

「我們和全球的人都一樣是『人』,應該享有思想和個人的權利,而不是像在阿薩德農場裡的羊、牛,用我們的奶水養他們,讓他們賣我們去賺錢。」菲里斯說。

根據曾是阿薩德父子左右手的前敘利亞副總統Abdul Halim Khaddam描述,敘利亞社會中的金字塔頂端,由不到20個阿薩德的親人、親信組成,控制媒體及大部份的貿易。阿薩德的表弟拉米.馬赫盧夫,是身價約50億美金的敘利亞首富,手握精品百貨、免稅商店、度假旅館、手機公司(Syriatel),控制了55%的電信市場,起義時,提供資金給支持阿薩德的示威,也竊聽運動者的手機。

以阿拉維派為核心的軍方,控制了通往黎巴嫩的主要道路,一邊靠著轎車、科技產品250%的課稅養大國庫,一邊卻進行走私,從黑市撈金。

政治上,從老阿薩德(Hafez al-Assad)1963年成功軍事政變至今,法律規定,總統必須來自復興社會黨(老阿薩德所屬政黨)、且無連任限制,同時以法制嚴控民間團體、民間集會,一名民運份子匿名在Human Right Watch報告中表示,「沒有合法註冊的管道,就像是把刀抵在我們的喉頭一樣,情報單位隨時可以以非法的理由,對我們(民間團體)下手。」

敘利亞不是沒有反抗的聲音。1979年,老阿薩德時代最大政敵、穆斯林兄弟會下的極端勢力「格鬥先鋒」,曾對阿勒坡砲兵學校發動攻擊,殺死83名阿拉維派軍校生,老阿薩德抓住機會,展開針對穆斯林兄弟會的大規模宣傳攻勢,讓大多數敘利亞人認為,此攻擊是對阿拉維派的針對性攻擊,穆斯林兄弟會將摧毀敘利亞講求世俗化、反對宗教族群鬥爭的社會傳統,讓老百姓人人自危,並對起義心生反感。

1982年是另一次大型抗爭,穆斯林兄弟會在哈瑪市展開全面起義,蓄著鬍鬚、戴頭蓋帽的年輕人,透過清真寺上的喇叭呼籲人民響應起義,激進份子在阿薩德所屬的復興社會黨官員家中,發動襲擊。阿薩德隨即派來一萬兩千軍隊鎮壓,封城近一個月,進行清算式屠殺,死亡至少超過1萬人。

當時,穆斯林兄弟會提出的主要問題是,「你支持世俗的獨裁統治?還是極端保守的伊斯蘭統治?」加上大城市的商人社群、部落領袖並未支持,社會大眾雖然不滿阿薩德的獨裁統治,卻也不願落入極端伊斯蘭主義治國,不願放棄敘利亞的世俗化傳統。

兩次起義失敗,換來了主要反對勢力的瓦解,穆斯林兄弟會的成員大都被流亡、監禁、處決。

2011年的起義對象換成了小阿薩德(Bashar al-Assad),但其手段有過之而無不及,起義後不久,從監獄裡放出約6萬名極端份子,成為軍方往後掃蕩的理由。這次還多了外國勢力的介入(ISIS、蓋達組織、沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其),更落實官方宣傳:「一切都是美國人的陰謀」。

敘利亞人這次如何選擇?為什麼出現包括URB等,全國1045個公民組織?(延伸閱讀:7萬人在廢墟裡蓋起「夢想之城」)

以菲里斯為例,他們推動的公民運動,不但與宗教無關,還打破了許多伊斯蘭保守傳統,提倡女權、實現人人平等的民主投票、講求現代法治等,「我們不使用宗教觀點⋯⋯我們的夢想就是和別人一樣, 一個有自由思想、可以說話的社會,一個可以選擇領導人的社會, 一個人不會像是動物般被對待的社會。」

2011年的革命能擴散,最大的功臣就是眾人口中的「革命領袖」──阿薩德。

2000年6月,老阿薩德死後,45分鐘內快速修憲,將競選總統年齡限制從40歲下調至34歲,小阿薩德得以參選,以97.6%的選票,當選總統。

以透明、民主、結束對人民壓迫為口號,小阿薩德的第一次公開演說,邀請全國提出創意的方法,「熱情的參與這全新的政策!」政治上,敘利亞出現了短暫的大馬士革之春,經濟上,阿薩德開始推行經濟自由化。

指老阿薩德(Hafez al-Assad)死後,民間各地自發的公民沙龍、政治討論風潮。包括千名各界菁英簽署提出的改革連署,訴求包括開放多黨政治、解除1963年開始的戒嚴,但不包括對阿薩德家族的撻伐與質疑。

小阿薩德(Bashar al-Assad)上任後,對公民團體管制放寬,主動提出一連串改革措施,包括解除黨禁、報禁、大赦政治犯等。但在越來越多極權統治、貪腐措施在公民討論、媒體上曝光後,所有改革都被冠上「破壞國家團結與穩定」,迅速被撤回,主要意見領袖在2001年秋天被逮捕,以散發不實資訊為罪名監禁十年。 改革的嘗試與失敗,被視作小阿薩德初期殘弱的象徵,並促使其走上全力維權之路。大馬士革之春運動在2002年夏天正式瓦解。

前幾年,阿薩德的確弱化了西方勢力對其專制統治的批評,但不用多久,眾人發現,所謂「改革」的獲益者,是阿薩德家族的裙帶權貴。大馬士革研究及文獻中心主任納比爾薩曼估算,大約300個家族把持了敘利亞總體經濟。

極富階級的興起與老阿薩德仰賴中產階級、社會主義式的分配大不相同,小阿薩德接手時的敘利亞,已是中東第二窮國,2000年時,失業率兩成。阿薩德的開放政策來得太快,重創計畫經濟中長成的產業結構,又創造了大批失業青年,再加上2006年起連5年的嚴重乾旱,農作歉收、超過85%家畜死亡。同時,卻見每年學費一萬美金的私立大學開張,其他青年想要翻身,連創業登記都得賄絡。

「人們暗地裡說,第一個阿薩德要的是權,第二個阿薩德,要的是錢跟權,跟黑幫一樣,」前敘利亞共產黨青年黨部領袖Anis Hamdoun告訴我。

阿薩德曾經公開說:「自由與民主不過只是工具,就像國家穩定一樣。最重要的目標是成長、進步,任何把自由放在穩定之前,都是傷害成長的兇手。」而阿薩德十年間的一連串轉向、決策,都像是為人民的革命添加柴火,阿拉伯之春的風一吹,連社交網站都還沒普及的敘利亞,火苗就出現了。

在秘密警察監聽、網路管制之下,人們用簡訊、乒乓球展開抗爭。像是「今天要去婚禮」、「星期五去派對」的簡訊,暗指集會。年輕人在5,000個乒乓球上寫下「自由」,從大馬士革山頂往市區倒下,營造出維安部隊四處追乒乓球的畫面。

拿著Nokia的菲里斯並不孤獨,新的組織在各地如雨後春筍,地方協調委員會,自發形成。主力,都是與傳統反對派無關的年輕人。

Anis向我解釋,1985年後出生的世代,沒經歷過屠殺,沒有恐怖統治經驗,與上一代大不相同。「我爸的兩個堂兄弟被抓之後就再也沒回來了,上一代知道要生存,就什麼都不能做。」他舉例,阿拉伯之春發生後,上一代的人說敘利亞不是埃及,勸年輕人不要妄想,但新的一代,卻因為上一代的沈默,加深上街的決心。

「我都說,跪著的我們,敢跟阿薩德說不,敢上街,這場革命就已經勝利了。」菲里斯語氣漸轉激動,「50年、50年,我們終於醒了。」

「那時候,我被他們(努斯拉陣線)綁架拉上車,我就是想著這些,笑了出來。」菲里斯兩次被恐怖份子綁架,「我想(生命)大概是到這裡了,沒關係,我只是去跟隨我(死去的)朋友的腳步,我的生命並沒有比他們更可貴。我被蒙上面罩之後,還跟他們(綁匪)說笑,他們還問我『你知道你被綁架了嗎?』」 「我被吊起來時心裡蠻肯定的,我走了之後他們還會繼續。」菲里斯說。

不管是2015年春天的努斯拉陣線,還是今年的沙姆解放組織,當他們來到URB所在的Idlib省,都發現當地從開課、婦女發展,甚至到公民教育、實行公平公開投票,正在建立穩定的公民社會,極端主義並不能吸引他們。

這樣的改變,是我們「看不見」的敘利亞革命,全球看見的是列強勢力割據,而這樣的改變,則隱身在每個人的行動裡。菲里斯從一開始被居民稱為騙子、革命小偷、賺外國財,到現在超過6,900多人等待著加入URB。

敘利亞內戰走入第7年,在俄羅斯與伊朗力挺阿薩德之下,西方勢力縮手,叛軍武力推翻政權的希望越來越小。但不拿武器,不住豪宅,與員工一樣月薪一百美金的菲里斯,仍用和平保著初衷,進行寧靜革命。

皇家國際事務研究所(Chatham House)中東與非洲計畫負責人Lina Khatib指出,國際社會必須持續對公民團體提供資源,否則,敘利亞平民只剩下極端勢力或是重返阿薩德極權的選擇。

「若我們真的沒有錢了,我們也還是繼續一起生活,過下去,」菲里斯停頓了一下,「我們的領袖(阿薩德)還在,只要他在,這場革命死再多人都不會停。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。