內戰6年,死亡超過40萬人,半個國家、一千一百萬人無家可歸,敍利亞,已是8個國家的戰場,是被軍閥、恐怖份子把持的半殘之國。

從廢墟與地洞中,我們卻聽見人們談希望。一群活在暗殺與空襲之中的老百姓說,國家的希望,他們來當;被遺忘的民主革命,會活在7萬個他們、一千多個公民組織身上。

天空,是一天10到50次的轟炸;地面,是帶著槍,操著不同國家口音的傭兵。他們盤查,突襲,殺人。

「頭上飛的是阿薩德、以色列、俄羅斯,地面上,已經分不清楚了⋯⋯不知道他們現在拿的錢是誰的。」靠著太陽能電話,「公民敍利亞」(Citizen for Syria,CFS)的哈珊(Hassan,化名)細數,從敘利亞內部與我們通話,走在非政府控制的地帶,哈珊在ISIS、蓋達組織分支、伊朗傭兵與軍閥之間,匿名尋找,從2011年3月開始至今,漸漸被人遺忘的「敘利亞公民運動」。

這不只是一場世界級的亂鬥,更是宗教、中東權力平衡、世界強權角力,化成的權力結盟和對抗。世界秩序,在敘利亞重組。

「以前是阿薩德、蓋達,後來是ISIS,現在是美國支持的庫德族人,旗子一面換一面,我們還是不能回去。」來自敘利亞大城拉卡(Raqqa)的Aziz Alhamza說,他的城市剛卸下ISIS「首都」之名, 又掛上庫德族YPG軍團的旗子,號稱光復。

各種顏色的旗子更迭都是一場血洗,對還留在敘利亞內的平民來說,現實是單一而蒼白的絕望。打仗的是外國傭兵,出錢的是境外勢力,死的是國民,還有全國四分之一已毀的建築。共一千多萬個敘利亞人無家,6成人民極度貧窮,一半的醫院全毀,8成青年失業。

10月底,一張出生34天的新生兒照片,在敘利亞人間流傳。

照片中的女孩名為Sahar,來自大馬士革近郊城鎮烏塔大馬士革(Ghouta),過去4年,此城被阿薩德勢力封鎖,40萬人口的城鎮只剩幾千人勉強活著。但Sahar不是其中之一,因為缺乏物資,她活活餓死,照片中的小女孩已與木乃伊無差。

「Ghouta的街道上有一面旗,寫著『夢想之城』(City of dreams),敘利亞記者Majid Albunni說,『因為那裡的人只剩夢』。」癌症病患無藥,待產孕婦,等的是新生命死去。4年,被伊朗勢力軍團與阿薩德聯手封鎖,人道救援要進去都得賄賂,每筆現金被扣一到兩成。要出封鎖區,人蛇集團最高開價6千美金。軍人們在Ghouta的檢查哨,有「百萬檢查哨」之稱,一天之內,最高可為當地軍閥創造一百萬敘利亞鎊(約15萬台幣)收入。

6年前,敘利亞人上街時帶著的夢還在嗎?

2011年阿拉伯之春在中東蔓延,讓戒嚴48年、經濟衰退、貪腐嚴重、沒有言論自由的敍利亞的人們,上街要求「改革、透明、自由」,想擺脫阿薩德家族半世紀的統治,結果卻換來全國性的武力鎮壓;沒有多久,極端宗教組織滲透、外國武力參戰,和平革命被穿上武裝起義外衣,展開亂鬥。

如今,成為半殘之國,仍有一群人在做著「新敘利亞」的夢。原來,在地下,有另一種「夢想之城」。

「真正的革命,在這裡,」帶領六百多人做地方再造、照顧伊利德卜(Idlib)城中民眾的菲里斯(Raed Fares)說。

作為西北方農業大城,座落在土耳其敘利亞交界的Idlib,不僅有戰略意義,還有機會取得國際資源,卻也成為政府軍、叛軍、恐怖份子勢力的交火之地。民眾們走入地下是為了躲空襲,但空襲次數太多,人們索性就在地底下開起教室,婦女做手工藝、編織,長者開伊斯蘭教義課,有記者在,就教孩子們媒體識讀,培養公民記者。

菲里斯如果找到大一點的空間,如地下洞穴,醫生們最是開心,他們把病床、儀器往地下移動,保護方圓50公里唯一的一家醫院。作為轟炸的首要目標,敘利亞已經失去一半的醫療機構。

在被封鎖的城市中,平民把原來的公園,變成自給自足的農田,都市農園在這不是流行,是對抗封鎖的解方。一旁大小孩幫小小孩上課,婦女一反傳統,擔起家中經濟,養牛、賣牛奶。而爸爸,戴上白色安全帽,在炸彈剛落下的地方,救敘利亞的孩子,地下的夢想之城從2014年至今,已救了九萬多條生命。

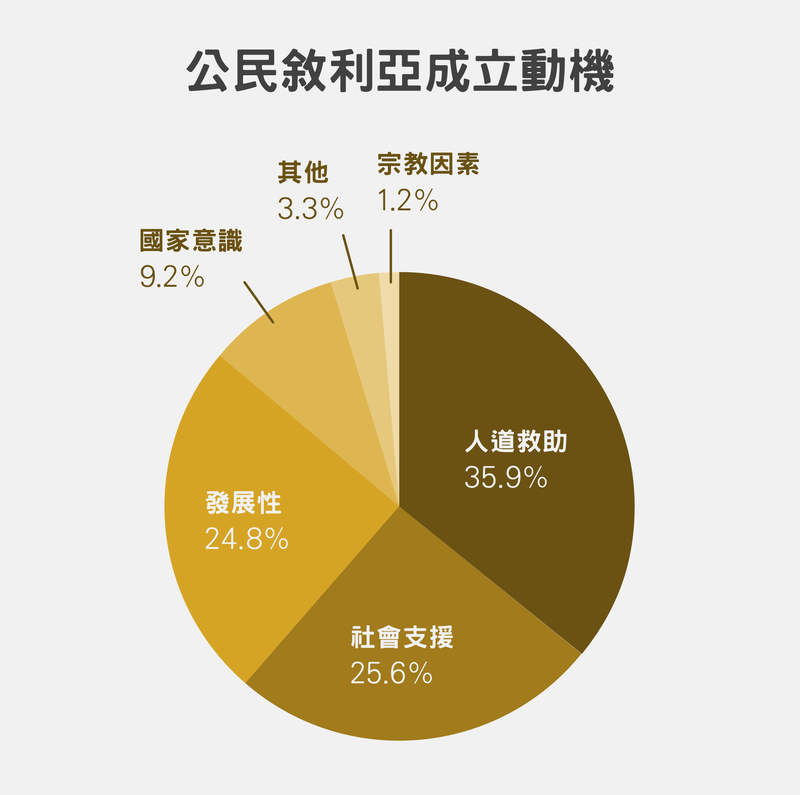

「這才是一切的源頭,才是我們上街追求的『革命』,」CFS創辦人伊布拉罕(Hozan Ibrahim)說,花了半年時間,CFS的20名員工,在國內政府區與反叛軍區域地毯式地秘密查訪,再從內部傳出各個公民團體的普查問卷、訪談等,由位於土耳其、柏林的敘利亞難民,彙整成分析報告。

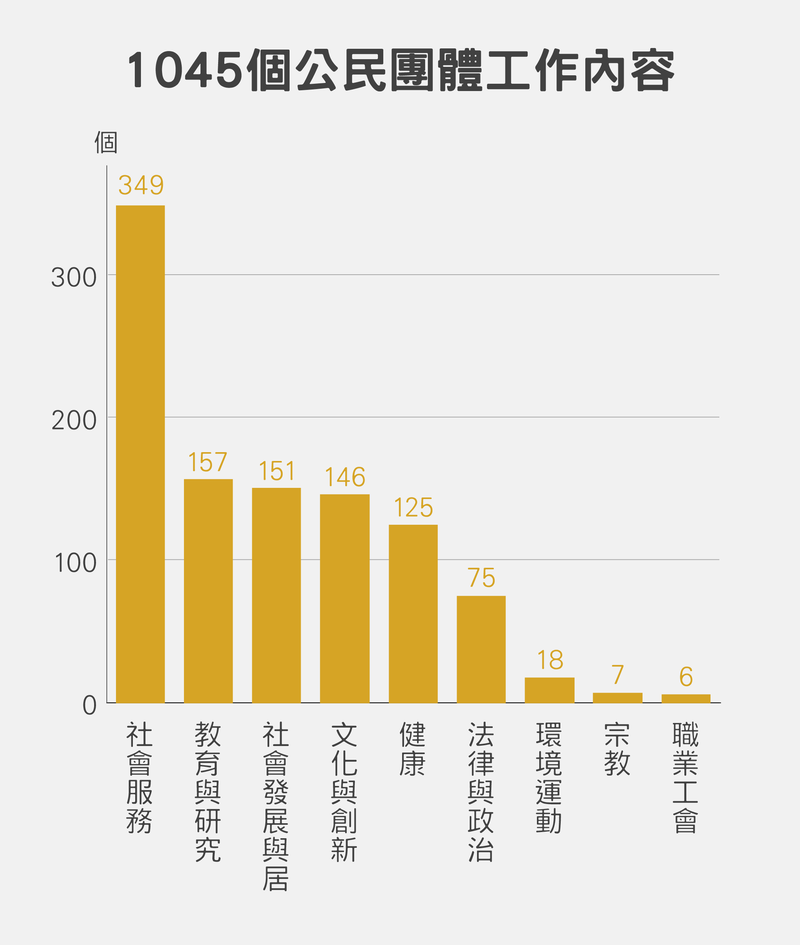

經過6年戰火,敘利亞境內存在1045個公民團體,從水資源、都市農園到難民營中兒童教育的組織都有。全敘利亞,有近7萬人,正代替政府做該做的事。他們救國,武器是教書、種田、蓋醫院,他們的目標,除了人道救援,還要讓反極權統治的公民思潮延續,建立起公民社會。

在2011年起義(uprising)之前,敘利亞內被准許的公民團體大都屬慈善事業,以都市為中心,但大都是半官方、與企業親近的慈善型組織,這些公民組織在極權體制之下避談政治,多半由上而下運作。但起義之後誕生的上千個組織中,較有規模的約700多個,從鄉間到都市都有,成立時間集中在內戰的第2、第3年, 當國家機器從教育、醫療、社福、治安等接連失能,由地方民眾發起,擔起社會的運作。

這一千個公民組織像是變形蟲一般,反映出6年來,敘利亞平民生存的考驗。

內戰的前2年,反叛軍力量較大,各國勢力趁隙在敘利亞各地卡位。國際物資跟著湧入敘利亞,但隨著阿薩德在俄羅斯、伊朗支持下站穩腳步,加上美國與反叛軍中的極端宗教勢力分手,平民開始分不清敵人或朋友,敘利亞陷入打不完的戰爭,平民在外國傭兵、恐怖份子、極權政府、極端伊斯蘭組織之間掙扎,半個國家人民出逃成為難民,或在自己的國家中流浪。

救急傷者、安置600萬流離失所的民眾,是大部份公民組織開始的原因,進一步,他們透過建立社區中心、自治會、學校,讓社會結構不崩毀。

「我們訪查之後發現,他們(民間組織)的目標,不僅於人道援助,」伊布拉罕說,在1045個公民團體中,被歸類為「社會與產業發展」組織的已佔超過一半比例,「時間久了,民眾知道國際物資只會養出一個依賴的群體,提高失業率。」近幾年,較具規模的組織甚至開始創造就業機會,他們從國際募款,然後展開小型的地方經濟生產線,或是提供學術研究、社會福利等服務,在戰地中創造收入來源。

從救難到社會的延續,這一千個公民組織,要在戰地中生存,必須在錢、子彈與民眾的需求間,不斷地做抉擇。

「這是阿薩德逼我們做的決定,」White Helmet 副執行長馬瓦斯(Abdulrahman Al-Mawwas)在挪威奧斯陸接受我們採訪。4年前,他的社區因為支持人民反叛軍,遭到阿薩德的炮火攻擊,烘焙坊、物資中心、商店,全都遭殃,社區的男子們集結,銀行家、建築工人、計程車司機,以轟炸聲為集結號,在倒下的建築裡尋找活口。沒有轟炸的日子,他們教孩子避難、整修道路水電,或是拆除未爆彈。

從一座城市開始,White Helmet已發展成全國性組織,3千位成員分成120個小隊,同時,卻也失去了近200位成員。

「我們自己成了目標,」馬瓦斯說,White Helmet總在空襲轟炸後趕至現場。但漸漸的,在同一個地點,約15分鐘後,會降下第二波轟炸。

在大部分的轟炸現場,White Helmet是唯一的目擊者,不管是使用非法武器、或是誤傷平民,目擊者若將訊息散發出去,便能削弱阿薩德的正當性。「沒想到我們只是救自己的鄰居,卻變成了總統的敵人,」馬瓦斯說。

除了White Helmet等急救單位,非政府控制區域的醫院,更是阿薩德轟炸的首要標的。「阿薩德不能讓人們沒有政府也活得下去。」伊布拉罕說,毀掉一座醫院,就能確保反抗勢力的傷亡,迫使其撤出,於是成為淨空策略的第一步。

2017上半年,世界衛生組織紀錄的對醫療人員的空襲就有超過百件;2016則有207件,逼得醫生們躲至地下,讓地洞醫院成為敘利亞內戰的另一奇景。

阿薩德無法容忍公民組織有幾個原因:第一,阿薩德嚴防外國勢力。第二,尤其是醫院、學校的存在,讓公民團體的角色取代了政府重建的急迫性。第三,公民團體鼓勵的媒體識讀、公民意識,是阿薩德政權極權統治下無法接受的事。

於是,即使公民團體的重要性越來越高,但就連做調查報告的CFS也面臨死亡威脅。

兩名CFS在敘利亞境內的員工告訴我們,在阿薩德政府控制區內,有些主要道路在10公里內設了8個檢查哨,「做了政府該做的事」的公民團體, 還被列為鬥爭取締的目標,尤其當越來越多區域被列為「去衝突」區域,列強簽了檯面上的停火協議,阿薩德勢力反而多了更多時間,遍查公民團體。

在非政府控制的區域,情況同樣惡劣。當地公民團體除了面對政府軍的封鎖外,隨著各勢力的消長,對不同勢力的進駐,他們都面臨新的風險。如遇上信奉極端伊斯蘭主義的武裝部隊任何違反教義,特別是鼓勵女權、婦女職業訓練的課程或違反教義的教材,都被視作罪行。

公民組織們不只是面對安全上的威脅,俄羅斯、阿薩德、伊朗陣營,也共同對White Helmet等具影響力的公民組織展開媒體戰,稱他們拿了境外勢力的錢,是西方勢力宣傳的一部分。即使是以無私、包容、無種族或宗教歧視為原則,為超過9萬人提供急救、醫療資源的White Helmet,在阿薩德的媒體攻勢之後,募資也大量受阻,在某些媒體與書籍中,成為西方勢力的打手。

「財源,正是這一千個公民團體,最關鍵的弱點。」伊布拉罕說,在CFS的報告中,財源不透明、管理技能的薄弱是最大考驗,只有不到三分之一的團體能自給自足。

從2011年3月的和平抗爭開始,敘利亞革命的第一年,公民組織還保有相當的自主性,但隨著阿薩德方的進逼及空中轟炸的優勢,傷亡慘重、缺乏軍火的叛軍,開始各自接受沙烏地阿拉伯、卡達等周邊國家的軍火與資金支持。同時,美國也在各個叛軍勢力中選擇代理人,透過CIA的軍事訓練、資金等,以檯面下方式植入勢力。阿薩德則找來伊朗、俄羅斯、真主黨勢力助陣,光是伊朗,每年向敘利亞提供高達60億美元軍援,這些資源,養大地方的軍閥,成為政府軍非法的地下部隊。

於是,傭兵市場在敘利亞境內不斷壯大。為了抵抗阿薩德,有人拿槍,或是加入極端宗教組織、蓋達、ISIS;為了生存,有人加入軍閥、變成專業傭兵。

拿槍,還是拿錢?對留在家園,手無寸鐵、活在貧窮線之下的平民,是誘惑,更是考驗。

「我認為,這是公民團體最關鍵的角色,給了一條非武力抗爭的路。」伊布拉罕說。敘利亞革命在一開始能大幅擴散,就是因為非武力抗爭的元素,公民團體的經營與堅持,給了一般老百姓,不用拿槍,也能實踐公民運動,也能在戰地中生存的選擇。

「的確,我們有一些選擇,」馬瓦斯說,「我可以告訴你,殺戮,是其中最簡單的一個。現在回頭看,不拿槍,我們能貢獻的更多。」光是2016年,敘利亞土地上,就有一萬三千個炸彈落下,爭議聲蓋不過White Helmet對受傷平民的重要性。

在地洞裡、槍火之間,上千團體蓋起的「夢想之城」,因為僅存的只剩夢想,所以他們總是不忘談未來。

「未來這些公民團體,會在敘利亞有許多重要的角色、工作要做,他們越來越多從救急走向長遠規劃,因為他們看見自己的手,好像真的可以撐住自己的社區。」CFS的另一位成員薇爾納(Wellnard,化名)說。

「我們做這份報告的原因,是要讓世界看到我們的存在,看到革命是真的,敘利亞真的踏上改變的路了,」以難民身份在柏林製作報告的伊布拉罕,帶著報告到聯合國、歐盟各國募款、請願,希望國際社會看到敘利亞的未來,有別的可能性,也讓資源,能夠精準投注。

敘利亞的內戰發展至今,美國取消了CIA的軍事訓練計畫,重要盟友如海灣國家、土耳其等,不是收手對叛軍的支援,就是轉向支持阿薩德。在近6成國土被阿薩德、俄羅斯、伊朗陣線收復,美國領軍的陣線也轉趨消極,軍事上推翻阿薩德的可能性大幅下降。

但世界銀行東阿拉伯區總監Saroj Kumar Jha指出,500萬難民外流造成了敘利亞的人才荒,而留在境內超過9百萬的人口,待業、失學、沒有接受職業訓練,即使戰火歇息,他們也將成為地區穩定的最大挑戰。即使ISIS失去了敘利亞境內的根據地拉卡,以游擊方式繼續煽動不滿的民眾,或是「另一個ISIS」出現,都是可預料之事。

「阿薩德還沒有贏,事實上,發生在敘利亞的事沒有贏家,」中東研究中心客座研究員、敘利亞社會運動者Ibrahim Al-Assil提醒,軍事行動,最多是達到暫時的權力平衡,但不可能扮演敘利亞戰爭的解方;已經失去正當性的阿薩德繼續執政,將面對ISIS等恐怖組織的再起、地方軍伐要求自治、自身成為國際勢力魁儡政權的挑戰,這樣的「結果」,讓敘利亞像是個任人宰割的未爆彈,稍一點火,衝突便會再起。

根據敘利亞人權觀察組織的數據,即使2017年來,越來越多區域在列強談判之下,被設定為非衝突區,但今年9月,仍是今年死亡人數最多的月份,至少3,000多人死於戰火。

「即使真有一方靠著強勢軍力取得政權了,敘利亞只會變成另一個阿富汗、伊拉克,」伊布拉罕說。

擁有15年經驗的聯合國人道救援專家Tamara Alrifai分析,衝突區域中的公民組織,需要3到5年走上正常運作,一旦經過初創期,便有機會為其社區、群體提供穩定的力量。向外,能扮演社會中監督政府、為民眾發聲的角色,讓民眾參與政治,成為常態。

要讓敘利亞走上正常化,社會結構趨於穩定,既有的上千個公民組織,就是關鍵。這場內戰的最終,無論掛上的旗子是哪一面,若不能夠擁抱這股草根力量,敘利亞將不會有真正的贏家。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。