#旅行的記憶拼圖

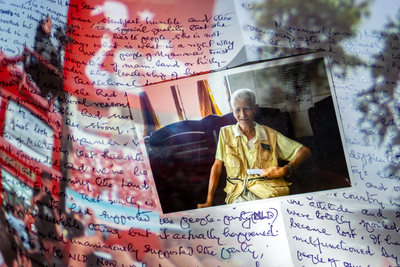

在這個世界上,有沒有哪個地方能避開金錢的力量?美洲唯一的共產國家古巴,2021年宣布貨幣改革,廢除了使用27年、原本主要由觀光客使用的「可兌換古巴披索」。而在這種特殊貨幣停止流通之前,《報導者》記者李易安也在這個充滿革命精神、共產理想與冷戰故事的特別國度裡,換到了這幾張曾經充滿政治、力量與慾望追尋的「特殊貨幣」。

就算印著社會主義的理想臉譜與符號,流通的鈔票上,會不會也沾染著紙醉金迷的味道?當卡斯楚(Fidel Castro)、切・格瓦拉(Che Guevara)都已成歷史的現在,古巴作為共產主義的最後堡壘,在代表離散故事的〈當我離開古巴〉歌聲下,又該擁抱抑或抵抗資本主義?

2019年4月,我在古巴旅行了半個月。當時從松山機場出發、在廈門中轉,先飛往洛杉磯,接著再經墨西哥飛往古巴。古巴實施「觀光卡」制度,不需事前申請簽證,飛往古巴前,航空公司會提供「觀光卡」供旅客填寫。除了加拿大航空免費提供,其他航空公司通常會對觀光卡收費。

我從古巴帶回的紀念品,是古巴的兩套紙鈔:CUP和CUC。

事實上,與其說這兩套紙鈔是這趟旅行的「紀念品」,倒不如說,它們就是我去古巴的主要原因:我當時去古巴,就是為了體驗「雙軌貨幣體系」。

所謂的CUC,是「可兌換古巴披索」(peso cubano convertible)在國際標準化組織中的ISO代碼,指的是「可以和國際『硬通貨』相互兌換的古巴貨幣」。而所謂的「硬通貨」,指的就是美元、歐元、英鎊這類國際通用的強勢貨幣。這種用硬通貨兌換的CUC,就是外國觀光客在古巴最常使用的貨幣。

至於所謂的CUP,則是「一般古巴披索」的ISO代碼,理論上來說,就是「無法和國際『硬通貨』相互兌換的古巴貨幣」,也就是一般古巴人日常生活中使用的貨幣;依照當時的匯率,CUP的價值,大約只有CUC的25分之1。

你可能會問,這種「雙軌貨幣體系」到底有什麼吸引人的?

對我來說,它的迷人之處非常簡單:「雙軌貨幣體系」本身,就是一個共產特色十足的產物。在2019年的當時,它幾乎就是你可以「以外國人身分」體驗「計劃經濟體制」的僅存方式之一。

在實行社會主義的共產國家裡,大部分的民生物資理論上都是國家配給的──換句話說,你每個月可以用糧票、布票之類的東西換到一些民生物資,不需要拿錢去買。

在這種體制裡,貨幣的角色不那麼重要,很多時候只扮演輔助角色,主要拿來進行一些小額交易,購買一些國家沒有配給供應、或是超出配額數量的東西。

這種配給制度,本意是為了確保每個人都能獲取基本限度的生活所需,並由國家來「宏觀調控」經濟運作。

然而從國家的角度來看,這種制度顯然有個缺陷:世界上並不是所有國家都是社會主義國家,而社會主義國家偶爾也會有和「資本主義陣營」交往、貿易的需求,因而仍然免不了需要國際通用的「硬貨幣」,也仍然需要外匯。

此外,如果開放外國觀光客進來,這些資本主義國家來的「大爺」,也難免會攜帶硬貨幣(比如美元)入境。你如果是共產國家的領導人,總不能讓這些硬貨幣,就這樣自由進入本國的民間市場流通(這樣會破壞「國家主導調控」的計劃經濟體制),更不可能發糧票給觀光客吧?

於是乎,為了讓外國觀光客(和外國使節)也可以在共產社會裡觀光、消費,有些共產國家(比如中國)就設計了「外匯券」的制度,除了讓外國人、或擁有「僑匯」的本國人拿到外匯券,再拿去專供外匯券消費的地方花掉之外,也能為國家賺取硬貨幣的外匯儲備,同時又能有效地將兩種貨幣的流通體系區隔開來。

中華人民共和國成立初期,共產黨為了鼓勵海外華人匯錢回來支援「祖國」(一般稱作「僑匯」),也曾設計出一套「匯票」制度,就和後來的「外匯券」制度頗為類似。

然而在有些共產國家裡,這類「外匯券」機制後來卻有些走樣。

比方說,儘管一開始可能只有外國人可以使用「外匯券」,但到了後期,卻演變成任何一個持有外匯券的本國人,都可以去專賣舶來品的特別商店裡消費,比如中國的友誼商店、東德的Intershop 都是例子──這些商店,原本主要都是專供外國使節、記者購買外國商品的地方。

至於古巴,則是在1985年就發行過外匯券(甚至還發行了兩種版本,分別供社會主義陣營、資本主義陣營的訪客使用);而概念近似於外匯券的CUC,則是在1994年問世,起初是為了應對蘇聯解體、來自莫斯科的經濟援助無以為繼,而制定出的一個緩衝措施。

和其他共產國家一樣,古巴的CUC作為一種「將兩套經濟體系隔絕開來」的制度,後來也幾乎名存實亡。2019年我在古巴時,這兩種貨幣,基本上就已形同自由流通,幾乎每個國營商店、車站售票處的牆上,都掛有兩種貨幣的換算表。

我拿著CUC在本地人的餐廳消費時,店家不但欣然接受,還會主動換算,再用 CUP找錢給我;而在那些觀光客去的餐廳裡,你偶爾也會看到古巴本地的「新富階級」在裡頭使用CUC揮金如土。

到後來我的感覺是,當時的CUC和CUP,與其說是在區隔兩套經濟體系、代表兩種貨幣的流通體系,還不如說,這兩套貨幣直觀地代表著兩種品質、兩種生活方式。

用CUC消費的地方「舒適高級」,可以獲得你在其他西方國家習慣看到的品質;用CUP的餐館,則通常只有本地人會去,而且每家店賣的東西都差不多,不是披薩、就是夾著薯餅(croqueta)的麵包;至於配餐的飲料,則往往是人工香精、色素和碳酸水混合成的液體,而「優格」則是豆奶做的,生乳含量非常低──古巴很難買到液態的新鮮牛奶,商店貨架上大多是奶粉。

一分錢一分貨──即使在共產國家裡,這句話都是千真萬確的。

有時,你甚至不用看貨幣單位,單看餐廳的設備、氣氛、檔次,就知道菜單上的標價用的是哪種貨幣。

事實上,CUC和CUP的印刷品質,也就是古巴貧富兩個世界的具象標誌:CUC印刷精美、套色複雜,而CUP則只有單調的套色,看起來有些粗製濫造,幾乎沒什麼防偽功能。

更顯荒謬的是,由於CUP的3披索面額,使用知名的革命英雄切・格瓦拉肖像作為裝飾,導致不少古巴人會刻意蒐集這些3披索的CUP鈔票,再和觀光客兜售、換取CUC──這應該算是共產制度難以為繼、「革命被商業化」的又一個例子。

由於本地人消費的地方實在太便宜,而我又想體驗古巴本地人的生活,因此在古巴時,我經常會在本地人的餐館吃飯。

到底多便宜呢?換算成台幣,一杯咖啡大約1塊錢、果汁2塊錢、餐包夾肉6塊錢,而一人份的披薩則是10塊錢。如果你想靠公共交通移動,哈瓦那的市區公車坐一次是5毛錢。如果不計住宿或門票、不去那些使用CUC的場所,你在古巴一天的花費,大概台幣50塊就綽綽有餘了。

有一次,我在哈瓦那擠滿觀光客的舊城區裡,找到一家難得使用本地披索的蛋糕店,店門口大排長龍。排在我後面的老奶奶等得無聊,便和我攀談起來。她抱怨,「古巴人生活很差,大家都餓著肚子。」但那位老奶奶的身形,怎麼看都不像餓著肚子。

後來,我才逐漸理解老奶奶的意思。連續在用CUP消費的本地餐廳吃了幾餐之後,我慢慢開始覺得,那些單調的披薩、豆奶優格、麵包不管吃再多,都不能讓我感到滿足──沒有選擇餘地的「飽足感」,並沒有比飢餓好上多少。

不過這些因為兩套貨幣而產生種種荒謬,今日也已經走入了歷史。2021年1月,古巴政府實施了貨幣改革,正式廢除CUC、取消「雙軌貨幣制」,並讓古巴披索的匯率,可以在更大程度上反應市場價格。

對於外界來說,這場貨幣改革,卻代表古巴在市場經濟改革的進程中又邁進了一步,或許也能期待它變得更加開放。

對於古巴本地人來說,這場改革則意味著他們手上持有的CUC將會貶值,生活品質也會驟降。更慘的是,古巴重要的觀光產業,在疫情之下也陷入蕭條,導致過去兩年來有更多的古巴人決定離開古巴、前往美國,連帶導致古巴披索對美元的黑市匯率,近期已經貶到1美元兌200披索以上,同時加劇通貨膨脹。

但我作為一名「冷戰迷」,看到CUC消失,不免還是會覺得有點悵然若失──這個世界,終於又少了一個「共產制度的活化石」。

希莉亞・庫茲,〈當我離開古巴〉

若要在古巴旅行,我推薦希莉亞・庫茲(Celia Cruz)的〈當我離開古巴〉(Cuando salí de Cuba)。

希莉亞是土生土長的古巴人,早在1959年的革命之前,就是很有名的音樂家,以動感、熱情的倫巴(Rumba)和波麗露(Bolero)等古巴曲風聞名於世。

由於古巴革命後音樂產業被收歸國有,希莉亞決定離開自己的家鄉,並在後來加入了流亡美國的古巴人社群。

像希莉亞這樣的古巴音樂家,和1979伊朗伊斯蘭革命之後、流亡海外(很大一部分都到了美國)的伊朗音樂家社群有些類似:他們因為革命離開故國之後,也一直都在海外持續發聲,用音樂表達對家鄉的思念。

而〈當我離開古巴〉這首原本由阿根廷歌手路易斯・阿吉萊(Luis Aguilé)創作的歌,也成為希莉亞最為人知的歌曲之一。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。