攝影評論

People are afraid of what they don't understand. (人們害怕自己不了解的東西) ──《超人:鋼鐵英雄》(Man of steel), 2013

攝影的「新聞性/紀錄性」與「藝術性」,似乎是楚河漢界,壁壘分明。「新聞攝影」注重的是即時的傳播效益,能在第⼀時間把現場事件告知觀眾,照⽚必須有明確內容,不需觀眾想像,直接傳達照⽚故事;「攝影藝術」注重的是個⼈表達的藝術創意,意圖引起觀眾的感知、想像、情感,經由複雜的藝術概念,擴展敘事的⽅法與內容。

很多攝影者致⼒於突破這兩者界線,「新聞攝影」可以因為它的創意「藝術性」,⽽被美術館展覽與典藏。卻有些⼈認為「藝術性」是「新聞攝影」的忌諱,因此偏好平⽩直述的拍攝⽅法,因⽽使得⼤多「新聞攝影」看起來⼤同⼩異,這是對於「藝術性」的誤解。另⼀⽅⾯,⼤多台灣攝影者認為「藝術」就是等於「形式美感」,如此的誤解,使得⼤多⾃稱「紀實」的台灣攝影者,以為追求美感可以增加作品的「藝術性」,卻不知因此反⽽背離「紀錄性」⽽成為美感形式主義。

另⼀⽅⾯⽽⾔,⼤多「新聞攝影」在紀錄的表相之下,隱藏著意識型態,已經使得觀眾警覺到,照⽚裡的政治⽴場。究竟是暴民?或是暴警?「新聞攝影」成為意識型態之爭,已經使得觀眾反感。因此,某些能夠引起觀眾感知、想像、更開放的語意、更有藝術創意的「新聞/紀錄攝影」,受到更⼤關注。當然前提是,這類觀眾願意獲得⼈⽂思想藝術教育的啟發,更關注於成為主體的⼼智過程。

如果將「新聞攝影」當作「紀錄攝影」(documentary photography)家族的⼀份⼦,從國際攝影史的發展看來,例如:英國的約翰.湯普森(John Thomson),美國的雅各布.里斯(Jacob Riis)、路易斯.海因(Lewis Hine),德國的奧古斯特.桑德(August Sander),「紀錄攝影」的「藝術性」,從來就不是強調美感的視覺形式,⽽是對於社會議題的創意表達。

跳出⽼舊的思維框架,思索「紀錄性」與「藝術性」之間的關係與界線,已經有許多案例。例如法國攝影家亨利.卡蒂埃.布列松 (Henri Cartier-Bresson),結合了圖像的視覺動線與現代的抽象形式概念,創造「決定性的時刻」的語⾔結構。

1955年從瑞⼠移民美國的羅伯特.法蘭克(Robert Frank),旅⾏美國各地,以攝影記錄他的觀察與感受。表達了他作為⼀個外來移民者,對於當時美國社會的清新⾒解。1958年出版了《美國⼈》(The Americans),被認為改變了攝影的性質,關於攝影可以說什麼,以及如何說出來的⽅式,它仍然是20世紀最具影響⼒的攝影書。羅伯特.法蘭克(Robert Frank)的創作後來擴展到電影和錄像,並嘗試處理拼貼和蒙太奇。他的作品遊韌於「紀錄攝影」(documentary photography)與「攝影藝術」(photographic art),以藝術創意巧妙結合兩者。

⼤多台灣攝影者偏好的是,1955年「⼈類⼀家」(The Family of Man)展覽,這是美國新聞署(United States Information Agency,USIA)指導策劃的,攝影是美國官⽅對外宣傳美國價值的⼯具。另⼀⽅⾯,攝影是羅伯特.法蘭克(Robert Frank)從美國內部觀察,對於⽣活裡的族群階層關係的社會評論。這兩者,何者更「真實」?或者應該提問的是,何者更有「創意」?相較⽽⾔,21世紀的⼤多台灣攝影者的思維,卻仍困惑於「紀錄性」與「藝術性」的誤解或⼆分法。

1967年由美國攝影師約翰.扎爾科夫斯基(John Szarkowski)策展、於美國MoMA「新⽂件」(New Documents)展覽,展出黛安.阿巴斯(Diane Arbus)、李.弗里德蘭德(Lee Friedlander)和賈利.維諾格蘭(Garry Winogrand)3位攝影師的作品,結合了攝影的「紀錄性」與「藝術性」,開展了攝影的新⽅向:隨意的快照般的外觀和主題。看起來很普通,但在當時被認為是激進的。尤其黛安.阿巴斯(Diane Arbus)的作品,每天被觀眾吐口⽔。策展⼈認為,這三位攝影家對於攝影的使⽤和世界的意義都各有獨特的個⼈感。策展論述已經不再強調攝影的「真實性」或浮誇之詞的「關懷⾒證」。攝影是「紀錄的⽂件」,開放給不同的詮釋。

當代攝影的「新聞性/紀錄性」與「藝術性」之間,尤其在概念性質的「攝影藝術」(photographic art)得以融合。例如義⼤利裔美國攝影家保羅.佩萊格林(Paolo Pellegrin)是戰地攝影記者,獲獎無數。然⽽他的戰地攝影作品很多是模糊晃動、過度的暗⿊調⼦、明暗光影反差對比、強烈的情感表達,更多的隱喻⽽不是明⽰,跳脫了傳統「新聞攝影」的「說明性」與「故事性」。

另類攝影路線的新聞攝影家,例如英國的馬丁.帕爾(Martin Parr)、法國的盧克.德拉黑(Luc Delahaye),也是屢獲⼤獎。他們攝影作品的戲劇性的強度和敘事結構,鬆動了攝影與模仿再現(mimetic representation)之間的假設關係,引導觀眾思考內容意義的視覺建構。

國際上⼤多的「新聞攝影」,使觀眾很容易從圖像裡的⼈事物,⽽猜測到照⽚意圖傳達的內容,例如:街頭抗爭、森林⽕災、地震、總統選戰、政治⾼層⼈物、醫療、戰爭衝突、⽣離死別……。雖然都是國際重要事件,但總也難免千篇⼀律的看圖說故事。

2020年底的美國《時代》(Time)雜誌,從各個傳媒挑選出年度榜單的前100⼤攝影作品(TIME's Top 100 Photos of 2020)。這些入選的單張照⽚屬於「新聞攝影」的範疇,每張都是當地拍攝的新聞,有些卻更像是藝術的限地裝置或演出。或許沒有「世界新聞攝影獎」(World Press Photo Awards)偏好的視覺衝擊,沒有⽼套的視覺語⾔,反⽽出乎意料的耐⼈尋味。

「照⽚的謎」亦即是省思⼀般假設的攝影媒材⾃身具有的「紀錄性」,到底記錄了什麼?⼀旦擱置了⽂字說明,圖像終究需要觀者的感知與解讀,使觀看照⽚成為⼀種近似解謎的⼼智探索。攝影特性的撲朔迷離,沒有標準答案,可以呈現超乎意料的視覺形式或另類美學,奇妙地轉變了觀者的視覺焦點。⾯對「照⽚的謎」觀者不斷主動的思索、聯想、感知,⽽不是等待被動的告知。

台灣攝影界流⾏的迷思:「讓影像⾃⼰說話」,卻只是使得⼤多台灣攝影家拼命在視覺形式加碼,更花俏美感或更煽情浮誇,然後⾃稱是「紀實」。如此的⽭盾,難道台灣攝影只有「讓⾃⼰過度⽤⼒把話說清楚講明⽩」的⼀條形式路線?是否可以留給觀眾體驗攝影藝術創意的想像空間──當影像不能⾃⼰說話。

照⽚被認為具有對象物的「真實性」和「準確性」的視覺相似度,造成了攝影的「索引性」(indexicality)。在當今的媒體飽和社會,偏愛寫實主義的攝影者/觀眾,仍然聲明攝影裡有真相,理論上就是依靠著照⽚的「索引性」和視覺「準確性」。然⽽,攝影的「索引性」 及其「可複製性」(reproducibility)引起了攝影的⽭盾。與其他⽭盾的形成⼀樣,我們應該少關注如何淡化攝影⽭盾構成的緊張關係,⽽是要學習如何適應以及轉化⽭盾的可能性。

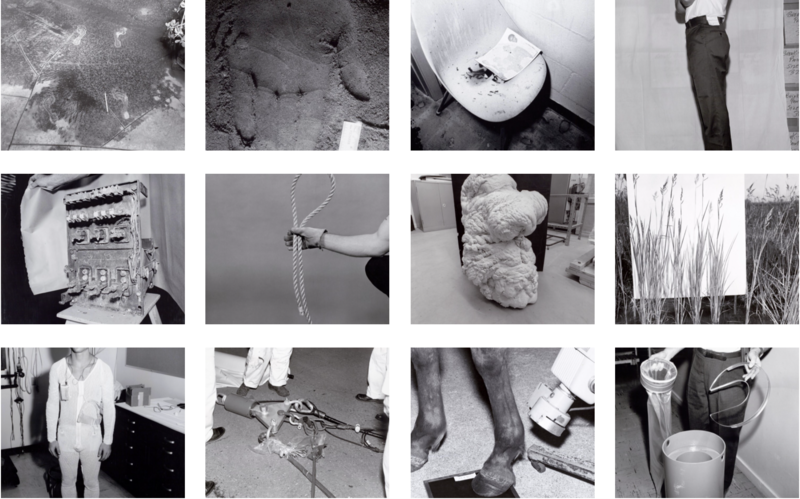

2016年的展覽「每張照⽚都是⼀個謎」,很可能受到1977年出版的《證據 》(Evidence)的影響。1970年代觀念藝術在歐美興起,美國兩位攝影家/觀念藝術家拉里.蘇丹(Larry Sultan)和邁克.曼德爾(Mike Mandel),收集了許多現成照⽚,出版了「證據 」(Evidence)攝影畫冊,反其道⽽⾏的揭⽰了「影像不能⾃⼰說話」的「照⽚的謎」。推動攝影的「觀念性」,成為當時國際攝影主流的形式主義,例如:愛德華.韋斯頓(Edward Weston)、安塞爾.亞當斯(Ansel Adams)之外的另類思維,被認為是最具影響⼒的攝影出版之⼀。

他們從警察局、科學實驗室、政府機構、以及教育、醫療和技術公司,尋找現成照⽚。這些照⽚本意是作為透明性質的「紀錄的⽂件」,沒有攝影者特⾊,也沒有修飾的美感,以純粹的客觀⽅法製作,簡⾔之,是證據。然⽽,如此透明客觀的攝影證據,被集結成冊,卻更接近「每張照⽚都是⼀個謎」。「紀錄攝影」被認為應有的「真實性」和「準確性」,卻反⽽是索引指涉不明的謎團。英國攝影記者馬丁.帕爾(Martin Parr)稱之為:「...最令⼈費解的攝影集之⼀,無窮盡的視覺招數。」

台灣的攝影記者在媒體的職場上,如果當天交出的⼯作照⽚是屬於「觀念性」的「照⽚的謎」,極⼤可能就會違背了新聞媒體要求的「說明性」與「故事性」,與其假設的「真實性」和「準確性」,不太可能被長官接受,甚至被認為是不專業。除了職場專業的不同,畢竟台灣的教育⼀向缺乏⼈⽂思想藝術教育的啟蒙,攝影⼤多被當作是媒體的傳達⼯具⽽已,不被當作是使觀者成為主體的⼼智過程。

攝影者若能改變思維模式,從思索「紀錄攝影」的「藝術性」、「觀念性」過程中,或許也能發現扭轉既有的攝影認知/感知的⽅法,將假設內在於攝影的⽭盾轉化成為創意的表達。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。