近期在中正紀念堂舉行的台北國際攝影節中,有個策展單元發出令人難以忽視的聲音,當中充滿許多政治批判、魔幻想像、詩意的敘事。這單元是由香港策展人秦偉所策劃的《大洋的彼岸──拉丁美洲當代攝影》,展出的攝影作品也都脫離了傳統攝影再現的窠臼,更多是天馬行空的實驗攝影的各種可能。

「那是一個嶄新的天地,許多事情、許多事物還沒有命名,你必須用手指去指。」 ──馬奎斯(Gabriel García Márquez)《百年孤寂》

若說我們習以為常的攝影,大多是表達拍攝者內在世界與外在世界的互動關係;那麼這群拉美的當代攝影家則更多是解構傳統,重新找到新的路徑運用攝影。換言之,在這個展覽中幾乎不見西方現代主義攝影的個人美學崇拜,而更多是以「南方」(非西方)的另類視角來轉換既有現實,進而提煉出一種新的現實視野。

談到拉美的「魔幻寫實主義」,我們可以把它拿來跟歐洲的前衛藝術運動「超現實主義」對照。相似的地方是一樣都天馬行空,以及具有對體制的批判性。然而「批判的對象」卻大相徑庭,超現實主義較多是批判了無新意的藝術體制,透過各種無意識行動來對抗規範的藝術。魔幻寫實主義則多為批判殖民文化,更多是直接、生猛地反應拉美現實的荒謬與光怪流離。簡言之,超現實主義較為是在藝術脈絡發展的反藝術運動(反美學的美學);魔幻寫實主義則是更為擴張的,關係到政治、殖民文化、以及各種現實社會的議題批判(更傾向政治與歷史)。

我們從巴西藝術家Cris Bierrebach的作品切入,就可以看到她對超現實主義大師Man Ray經典作品的重新挪用與批判。她主要是以身體為媒介的藝術家,而在這組作品中則是透過自己的身體去模仿經典攝影作品,進而透過重新解構女性的影像,批判藝術史當中「男性凝視」的問題。其實Man Ray有許多跟女性裸體模特兒合作的照片,但在創作當中卻「物化」女性,將其作為審美客體,而忽略了這些身體的能動性。於是Cris便透過身體的能動性重新解構了Man Ray的影像。

若說Cris透過挪用以及自我身體的表演批判了西方男性大師的崇拜,那麼藝術家Mauricio Toro Goya則是戲劇化地批判智利1970年代體制的軍事體制。他透過舞台化手法,拼貼宗教元素(耶穌受難故事)以表現祕密警察對政治犯的審判場景,而作品也像電影般呈現各種荒誕、恐怖與宗教救贖的樣貌。

談到編導的創作方式,來自瓜地馬拉的Luis Gonzala Palma,也是透過舞台化手法來建構超現實的神祕場景。在他營造的畫面中,我們可以感受到幽微不安的內在情緒,以及神秘的體驗。相較Mauricio政治批判的宏大景觀,Luis更微觀的聚焦在個人內在精神的緘默感。

關於虛構,巴西藝術家Edu Monterio則是透過放大科幻小說的片段,來隱喻人類在末世後到土星生存的狀態,並模糊透過鏡像反射模糊自己所處的位置。有趣的是,作品中人物的臉反射出來的卻是環境的鏡像。而這種鏡像的使用,也讓我們脫離確切定位,並意識到「影像世界」不斷折射往返的存在。

若說Edu是透過自己編導天馬行空的科幻場景,進而討論影像世界的問題;那麼來自阿根廷的Carolina Megnin則是透過重新詮釋「拾得影像」(Found Footage),來重新思考記憶與影像之間的關係。他所找到的「拾得影像」大多因為年代久遠而內容消褪,而這種影像的不穩定性,也讓我們意識到「記憶本身的不確定性」。然而,藝術家卻藉由令這些消逝的照片重新復活,來重構記憶的可能。有趣的是,他不是回到照片的原始內容,而更多是對「影像與記憶之間關係」的重新探討。

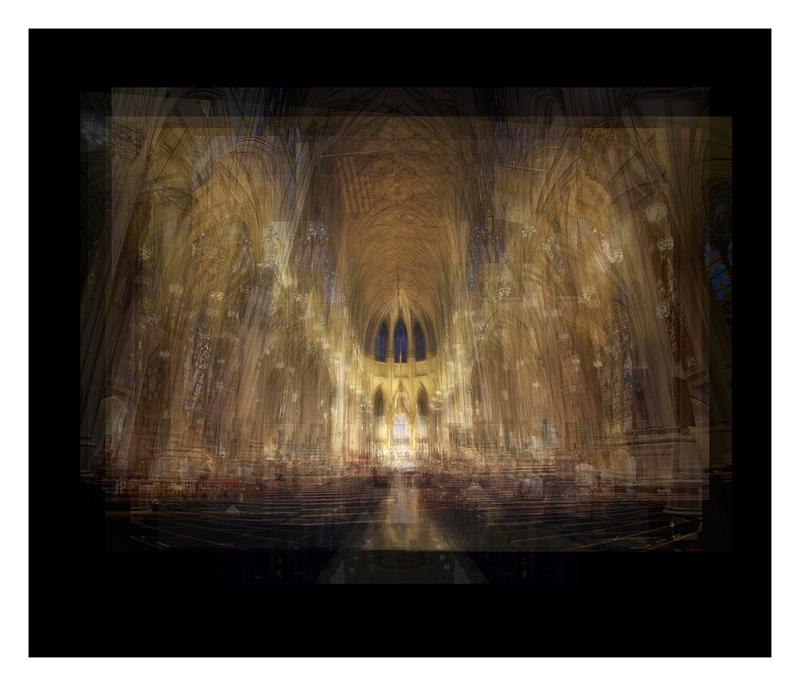

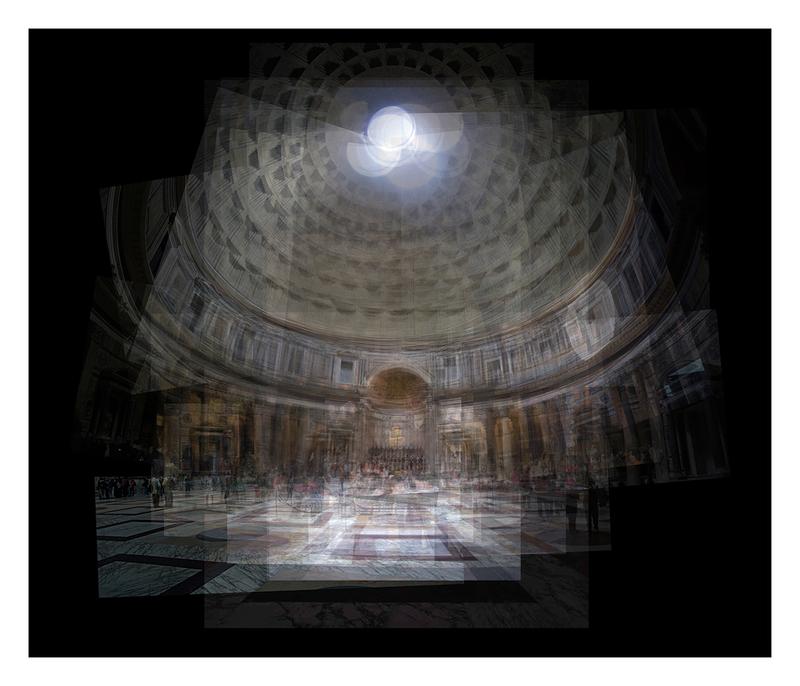

關於重新挪用影像的策略,阿根廷藝術家Alejendro Almaraz,則是透過網路上找到的教堂影像,將相似的教堂建築照片層層疊加,試圖重構出我們對教堂的印象。他主要在探討影像與生活經驗之間的關係,而影像也已不再只是外在世界的表徵,影像更多已經成為我們生活世界的一環。

若說Alejendro關注視覺的影像世界,那麼來自瓜地馬拉的Alejandro Medina則是透過拍攝各種身體跟物件接觸的狀態,讓人有身體感受的感知「影像觸覺」,呈現詩意又夢幻般的微型感知可能。

另一方面,巴西藝術家Alexandre Sequeiea,則將攝影的肖像傳統轉化成立體裝置。在穿越這些肖像裝置中,觀者也跟這些裝置之間有很強的身體互動感。Alexandre主要是人類學背景,在2014~2016年間曾與亞馬遜森林原住民共同生活,在因緣際會下幫這些原住民拍攝肖像。此外,他也深受當地日常生活布料的紋路(桌巾、蚊帳等等)所吸引,於是便將肖像1:1輸出到這些布料上,並把布放回當地居民的家裡拍照。

值得一提的是,當博物館或美術館收購他的這些照片後,他也將所得的獲利,全數投入當地的教育與發展,改善居民的生活。換言之,這組作品並非肖像美學或單純的凝視他者,更多是教育以及社會參與的共同連結可能。

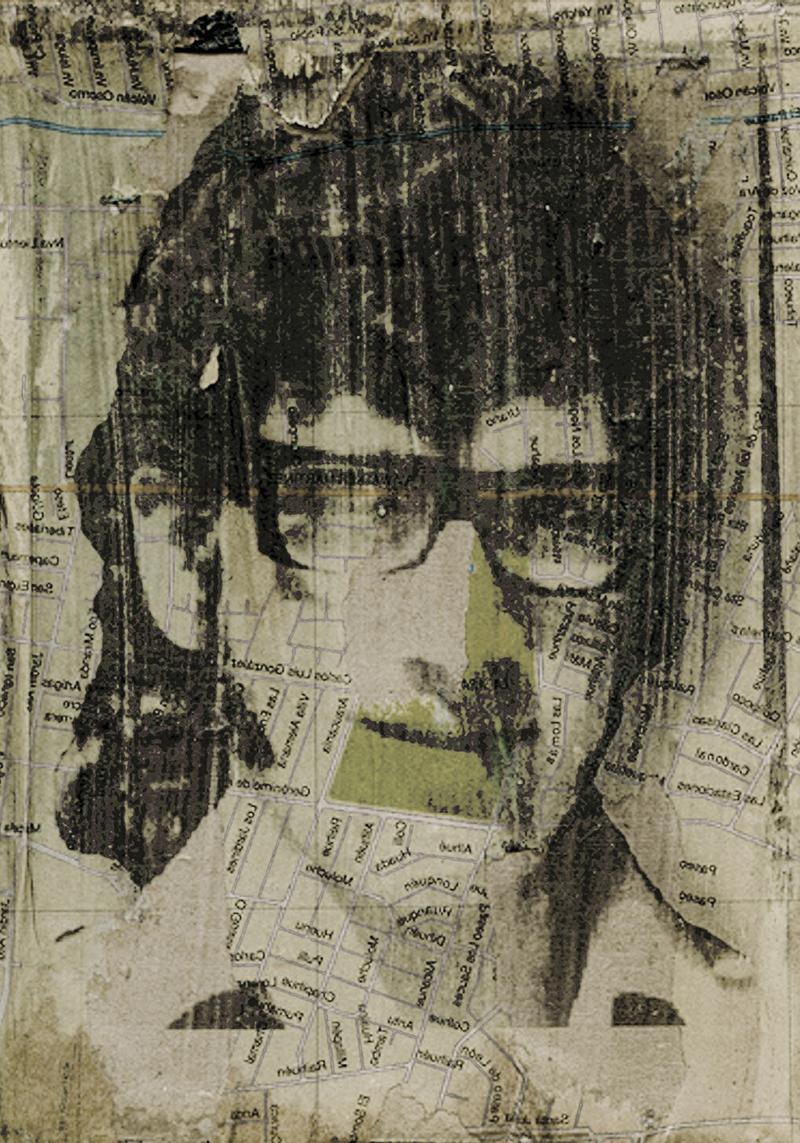

若說上述的身體感知凸顯了某種直觀的身體體驗,那麼接下來的作品則是對於拉丁美洲動盪政治結構的痛苦。來自智利的Cristian Kirby,透過「尋人啟事」的方式來展示作品,當中像是印在文件上的肖像則是訴說著過去智利軍人獨裁時的故事。這些印出來的肖像都是「被消失」的人,他們除了被消失外,更是有如人間蒸發般找不到遺體,而這尋人啟事的形式也同時提醒我們那段軍事獨裁歷史的恐怖壓迫。

藝術家Pablo Ortiz Monasterio透過編輯照片,訴說另一個關於墨西哥的殘忍故事。他所展示的影像給人一種古怪的痛感(展覽呈現方式也使用釘子釘著作品),這些影像就像是有生命般,會喊、會叫、會哭、會痛。

這些影像與2014年在墨西哥發生的事件有關。主要是某個農村富有理想的學生團體跟當地市長爭取教育經費,然後市長夫人請警察「管制」這些鬧事的學生。不幸的是,他們之間起了激烈衝突,警察誤殺了其中一位學生後,將剩下來的學生交給黑幫處理,殘忍的是,當地黑幫直接將共43個學生燒死(這些人都無法辨識、只能判定失蹤,至今未破案)。

攝影家Pablo也關注這起事件,他原本也擅長傳統紀實攝影,但是他卻發現傳統的方式完全沒辦法表達這起事件。於是他透過重新組織墨西哥過去曾出現的相關或不相關照片(不是自己拍的),進而揭露類似的「殘忍事件」在歷史中不斷出現。此外,他也同時勾勒出墨西哥政治結構(市長、警察、黑幫等)共謀的恐怖。換言之,他就像是編輯一般,重新挪用、編輯影像,賦予其新的生命,進而對僵化政治結構提出控訴。

我們也在聆聽這些多元的聲音中,對拉美的政治結構有更近一步的共情與理解。而這展覽也同時鬆動我們對他們的刻板印象,進而透過不同的特殊路徑細緻地切入拉美文化。值得一提的是「場域問題」,這些拉美攝影的異質之聲,也同時解構了中正紀念堂象徵的權威場景,重新引入對既有權威批判的可能。

在攝影的策略方面,秦偉選擇的這些拉美當代攝影,幾乎不見傳統街拍或紀實的「影像再現」。他們多是透過挪用、編導、虛構敘事的手法,回應自己身處的現實環境。

回頭來看《大洋的彼岸》,有些人表現得曖昧詩意,有些人激烈的呈現讓人不安的影像、有些人則是探討「影像世界」的議題。這種多元手法以及奇幻想像,讓我們不再只受歐美主流觀點束縛,進而既批判又神祕的回返到事物還不具有名字、神奇栩栩的樣貌。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。