中研院台史所副研究員吳叡人從2014年雨傘運動開始,就對香港做了深度研究。作為一位具前瞻視野、有厚實歷史縱深的政治學比較研究者,同時也是對命運共同體與民族自決有實踐熱情的倡議者,他長期被視為「危險人物」,進不了香港。

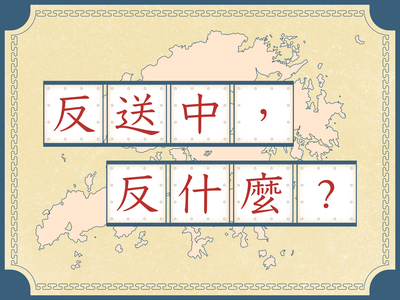

這次香港反送中運動展現出強烈的香港意識和香港人的國族認同,但傳統人文社會型的專業知識分子在這個運動裡面幾乎完全缺席。出面界定這場運動的就是運動者自身,他們並不是沒有受教育的人,相反地他們受教育的程度非常好,只是並非學院派的知識分子。我們看到他們大量地設計文宣、進行國際宣傳與遊說,裡頭充滿創意以及大量的知識內涵,這就是葛蘭西(Antonio Gramsci)所講的「有機知識分子」。

有機知識分子指的不是一般我們所理解的專業知識分子階層,而是在每個專業內部扮演了知識分子角色,詮釋行動意義的人物,比方說工人運動有工人自身的知識分子,他跟這個運動產生有機連結,自然形成理念的發展;所以在這場運動裡,他可能是工人,是學生,是專業的金融人士,類似這樣的專業工作者,但是他同時可能也扮演了過去我們預期傳統專業知識分子要做的那些角色。

我比較好奇的是香港的專業知識分子在此運動裡的集體缺席。缺席的原因我觀察有兩個,一個是香港人文社會型知識分子的運動經驗非常少,非常地學院,他們是親西方的產物,一邊優越感很重,拼命掉洋書袋,一邊說自己是反殖民、後殖民,這種自我矛盾的意識非常明顯,讓他們陷入一個深度被殖民的意識裡而跨不出來。所以他們沒有辦法面對年輕人很生猛的東西,年輕人不一定讀過什麼《想像的共同體》或其他理論,但卻用實際的生命在日常生活進行鬥爭。這些事情其實是嚇壞了這些我稱為「葉公好龍」的知識分子。

「葉公好龍」這個成語說的是,以前有一個叫做葉公的貴族非常喜歡龍,蒐集了所有龍的畫,但一看到真正的龍現身卻嚇壞了。我覺得那些專業知識分子是葉公好龍,一天到晚在講激進、講革命,但真正革命爆發後,情況不是他們想像的那個樣子。我覺得他們跟不上革命。

第二個原因是,我覺得他們無法面對這次運動裡面,香港人爆發出來的港人集體意識,也就是說香港人覺得自己就是一個nation──或者不要用nation的話,可以用sovereign people,這個sovereign一般翻成「主權」,也可以翻成不受任何外來力量統治,是self-governing,就是「自我統治」。香港人覺得他們自己應該得到自我統治的權利(They think they deserve to be self-governing)。當然所謂「自我統治」有個光譜,可以從最高到「獨立」到「聯邦制」的高度自治。

這個東西你要叫它什麼都沒關係,叫nation、叫people,叫什麼都沒關係,但是事實上,這場運動展現出來的就是這個東西,也就是香港人的政治主體意識。這樣的意識裡最明顯的就是,作為一個sovereign people或者是作為一個nation是有邊界(boundary)的,它不可能是全人類。所以此次香港人起來抗爭有其限定的意義,在這個特定的歷史現場,香港這個共同體受到來自北京的壓力,北京試圖要吞噬香港。

我觀察到許多香港的專業人文社會知識分子,不願面對這種香港人民族或國族或政治主體意識爆發的事實,陷入了某種我稱為collective self-denial,也就是集體的自我否認的困境之中,以致於不知如何去面對這場革命,也不敢去承接歷史藉由這場革命向他們提出的任務,最終導致了集體缺席的狀況。

香港過去在港英時代享有的高度自由跟法治其實是一個過渡狀態,一個無法持久的現象,它必須建立在統治者的善意之上。英國統治者願意給你,你就有;他們走了以後,中國統治者不給你,你就沒有了。只是香港的知識分子還陷入一個幻想,以為那是他們固有的東西,但那個不是固有的,那個是被恩賜的東西。

在香港虛幻都會主義的知識分子眼中,追求政治主體的意識,比方說民族主義或者自決這類想法,長期以來被認為是右翼的、是保守的、是排他的、是壓迫性的。但西方知識分子在批評民族主義的想法時,他們已經達到了自治的階段,他們已經獲得了自治權;在獲得自我統治權之後產生了「過剩民族主義」(excessive nationalism)的現象,使得民族主義從抵抗的變成官方的民族主義時,如此就會產生壓迫。

民族主義有兩面性,作為一種弱者的抵抗形式,它的正當性是很高的,例如左膠最喜歡談的法農(Frantz Fanon),就主張民族意識動員是反殖民運動必要而不可避免的過程。但是如果變成官方推動的民族主義就容易產生壓迫。一般在講的是這種以國家力量去壓迫差異、他者,對這種現象我們會批評它是一個過剩的東西。但是香港人連前者(自治權)都還沒得到啊!老實講,他們連百分之一的自治權都還沒拿到。

民族主義並非全部都是邪惡的,它善惡兼具,你要在每一個個案裡面去判斷,到底這個民族主義的特性是什麼。

香港這次的運動很明顯是一個抵抗性、防衛性的東西。在歷史的進程上,香港人還沒拿到自治權,所以他們想去奪取自治權(雙普選或獨立),至於拿到自治權後接下來會怎麼樣,包括以後如何界定香港人,包含對移民的態度,包含香港內部各族群之間的關係,資源分配等等,可以再討論。

那回過頭來看,香港人怎麼形成?有沒有一個共同體的成形過程?

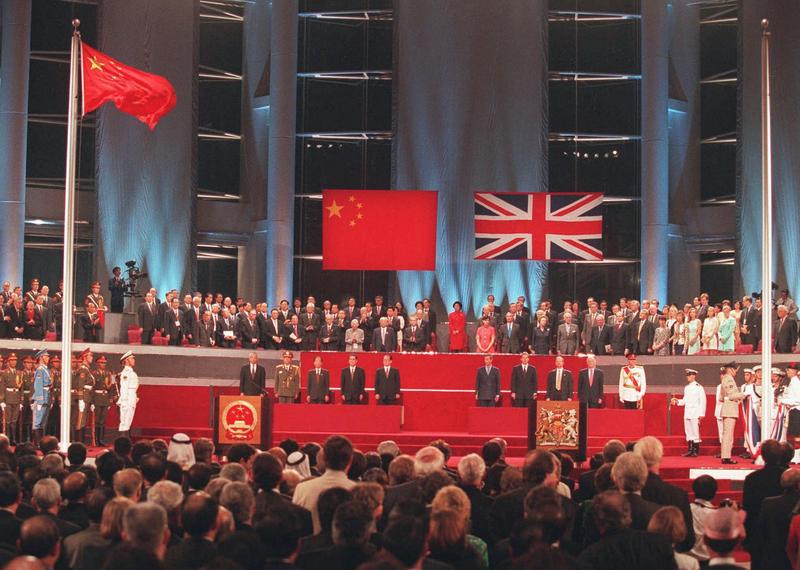

香港人的形成有幾個階段。第一個,英國劃定了香港領土邊界。英國一開始拿到香港本島,後來拿到九龍、新界、大嶼山島四大區,現在我們講的香港邊界是19世紀後半在英國統治下形成的。

第二個,是劃定了香港人的邊界。特別是1949年以後,因為中國革命,香港在1950年代就設定邊界不讓難民進來,他們發香港身分證,辨識誰是香港人,那是49年革命以後的事情,確立了誰是香港人。

在英國統治下,英國給香港殖民政府接近於獨立國家的權限。大英帝國對於自治領地通常給予類似準國家的身分,讓他們在國際上以一個政治實體的身分活動;所以香港可以跟其他國家簽條約,可以參加國際組織,有自己的國際通訊碼,有自己的護照,還可以在很多國家派商務代表。在很多面向看,香港幾乎可以說是一個準國家。

你可以看到的,不只是劃定領土的邊界,確立人民的邊界,然後創造認同,同時把整個香港人納入一個準國家的架構裡面。香港的市民不只是市民,香港的市民同時也具有國民的意義,香港人其實就是香港這個準國家的國民。

中共成立之後,跟大英帝國有一個彼此理解,就是不要給香港太多人權利,不要推任何自治。因為香港是一個軍事上無法防守的地方,但大英帝國又不想放棄這個在遠東的重要據點,為了保留香港就得取得中共的同意。這是香港為什麼沒有辦法像其他英國自治領地一樣有自治權,最大的原因就是中英之間這個默契的結果。

之後是1971年中國加入聯合國以後,中國最早做的一個動作,就是在1972年成功促使聯合國「非殖民化特別委員會」把香港從殖民地的名單中拿掉。中國在加入聯合國以前,香港還是在non-self-governing territory(非自治領土)的名單上。當時根據聯合國的定義,如果你在這個名單上面,是有自決權的,而這些被聯合國認可的殖民地可以經由公投獨立或是託管獨立等過程,取得獨立的地位。中國進聯合國後的第一個動作就是把香港從這個名單拿掉。

你可以看到,兩次歷史的機會被拿走了。一次就是英國戰後初期,打算透過賦予香港人參政權的方式強化對香港的認同,但被北京阻止了。第二個是從國際法上,把香港作為殖民地所擁有的自決權拿掉了。

然後第三波就是中英談判,當時民間的多數民意其實是想繼續接受英國統治的,1980年代中英談判的時候做過幾次民調,想要留在英國統治下的人數是最多的,遠遠超過回歸中國的人,但是沒有人出來表達這個聲音。而站出來為香港人發聲的知識分子,基本上把一切都賭在中國的民主化。這是有時代背景的,因為1980年代是中國改革開放第一個10年,那是最自由的時代,劉曉波、甘陽那些所謂自由主義者就是在1980年代成熟的。但到了1988年、1989年的學生運動爆發,中共卻做了一個決定,就是「我要鎮壓」。這是一個歷史的分歧點,中國如果決定經改、政改並進,今天中國就不一樣了。我認為當初1980年代,包括李柱銘在內的很多香港知識分子,在參與中英談判的時候,相當程度是賭在中共自由派領導人如趙紫陽等人身上,但是賭注失敗。

香港人的政治化,也就是比較積極追求政治參與的想法,大概是1990年代開始清晰的。嚴格講這是一個緩慢的過程,大概是從1989年六四天安門事件開始,英文叫rude awakening,好像硬被搖醒一樣。六四天安門事件突然讓香港人意識到他們必須要想辦法思考自己的命運,必須自救。所以在英國統治的最後5年,就是從1992年到1997年,彭定康(Chris Patten)努力地想要讓香港民主化,香港人也很積極想要追求民主,但為時已晚。彭定康做了一個香港有史以來最大的參政權賦予,雖還沒有到完全地賦權,但已經有很高程度的參與,可是這個幾乎接近於普選所選出來的第一屆立法會,卻在1997年之後馬上被解散,由北京另外派一個,香港局勢整個就被逆轉了。

而一切在1997年之後歸零。1997年是一次reset,重新來過。香港原本對中國還是期待,期待中共對一國兩制,對《基本法》的承諾,尤其是雙普選的承諾,結果沒有想到中國對普選的理解跟你完全不一樣,中國的普選是控制型的選舉。結果期待不同的雙方衝突慢慢開始顯露,到2003年最劇烈,也就是第二十三條國安立法引起的50萬人大遊行,這是香港自決運動的第一次大規模動員。雖然中間有一個2008年北京奧運,突然之間中國的官方民族主義把香港人動員起來,產生一段短暫的親中過程,可是馬上就冷卻了,然後接著本土主義就整個爆發出來。

一開始是從民生層次爆發的,從民生、土地、房地產開始,主要問題在於香港人沒有辦法決定自己的命運。你可以明顯看到一個共同體無法控制自己邊界的結果,就是讓外部滲透進來,最終導致一個共同體的崩潰、瓦解。

現在我們偶爾看到香港人會在自己的土地上排斥中國水貨客或中國投資客,但是我們要理解排他的脈絡,為什麼會在這個時候排他?因為香港人覺得失去了對香港邊界的控制權。

第一個是移民政策,香港人無法控制,由北京控制。北京決定哪些人可以透過單程證移進來,22年來移進至少103萬人;另外一個是觀光客,他們進到香港的這些頻率也是由北京控制。中港之間要整合到什麼地步,整合的速度要多快,也是由北京控制的,你可以看到大灣區的構想和規畫很早就開始了。換句話說,它從一開始就在預視把香港融進中國,是從全中國南方的區域發展角度、東南沿海的區域發展角度去設想香港的角色。香港本身的特殊性不重要,如何跟整個周邊融合更重要,於是才會搞出那一套類似「內地延長主義」的整合計畫。

香港的社福資源原本就非常少,現在更慘,雙非嬰兒是一個,住宅的問題也很嚴重。至於水貨客,他們並沒有香港的永住權或者公民權,但是他們可以進來大量收購香港的民生用品,也嚴重干擾了香港人的生活。

我們看到了包括「光復屯門」、「光復上水」這一類的行為,其實是中港強制合併跟融合過程裡面,引發的較低端的、表面的衝突。香港人能夠做的事情也就是這樣而已,他們無法要求「你最起碼要先問我要不要同意」。香港人沒有辦法自我統治、沒有主權,無法控制自己邊界的結果,是導致了自己邊界不斷被侵蝕,整個社會不斷在崩解。

這裡面的崩解面向很多,還包括中國資本進來。那些資本進到香港,除了炒房地產之外,就是在香港開發跟投資,激烈地改變香港的生活型態。香港的各種街角地貌,各種老店、小店都消失,取而代之的是一堆迎合觀光客的大連鎖店,改變了原來香港的味道、原來的地景,香港之所以為香港的這一切都被改變了。那最終就是文化認同也會改變。

我可以說,包含年輕人「光復上水」這一類的行動,其實是非常無奈、很低層次的抵抗。因為他們無法在源頭管控自己的邊界,他們只好直接用肉身去衝突、抵擋。

你可以看到北京跟香港一國兩制這20年來,表面上是維持一國兩制,實質上是要把它用內地延長方式逐步把你同化、整合,把你消化到大灣區裡面。香港自身的特殊性完全不重要,對中國而言,香港最終就是要實質上融進大灣區,但形式上仍然維持一個特區,目的是當中國跟世界之間連結的白手套,接收資金,還有他們洗錢的管道。

如果你是香港人,你會怎麼想?香港可以說大概是從10年前開始,2008年北京奧運以後開始出現本土主義。從前面這個角度來理解,你可以看到這10年來香港本土主義的本質是防禦性的,一開始是一種很純粹地保護本土,到後來逐漸升高到民族主義自決,但從頭到尾都是想要抵抗北京的同化、整合壓力,防禦香港社會和認同。

中港融合的政策導致前面說的那些現象出現,先在末端產生衝突,接著再往上延伸。大家慢慢發現整個問題的根源原來是在政治,所以香港人要求拿回政治的決定權;香港人覺得當我們可以雙普選,可以控制立法權跟行政權,然後司法又是獨立的,北京就不能隨便送人進來了吧,北京做什麼都要跟我們協商。這是多數香港人的如意算盤,沒有要獨立,只要雙普選、一國兩制、《基本法》就好了,所以很多香港的知識分子把《基本法》當作他們的小憲法。但北京一點都不把它當成憲法,北京把它當成一個比一般條例還要低的東西啊!它可以任意干預,而且干預愈來愈強啊!

香港在過去,從1989年到現在的30年當中,經歷了一次劇烈的變化,整個香港人的民族性從極度非政治的經濟動物轉化成政治動物,這就是我所謂政治化的過程。

首先是對政治的態度,他們開始意識到必須參與,不能自外於政治;第二個是實際上對政治的認識,在30年裡面有很大的成長。當你沒有任何政治經驗的時候,對政治是一無所知,但愈來愈參與就會愈了解。所以過去30年當中,尤其是過去這幾年,香港的政治意識經歷了快速的成長。

第三個是對政治的主張,從對一國兩制寄予一種天真的信心,到逐漸幻滅、轉向自決、獨立。這一次的反送中運動到底算什麼?說運動者抱持著浪漫主義嗎,我倒不這麼認為,我認為這次運動不是浪漫主義,我認為這次運動在許多參與者心中是endgame,是終局之戰,是充滿了現實感的生存之戰。事實上,我覺得這個運動充滿了悲愴的、悲劇的意識。

從那個時候開始發展到現在,自決的想法當然不太可能倒退。現在香港人主張「命運自決」這個基本前提沒有任何改變,事實上只有更強化。但是在政治上該如何去處理?在現實政治上要怎麼樣表達自己的真實願望而不被判定為非法,被剝奪僅剩的一點參政權?所以香港人變得更有策略了,他們現在講這個事情的時候,很少人會承認自己是港獨,但不少人在心裡面想港獨,這是非常明顯的。

香港這個運動當中,激進派很明顯要追求獨立,溫和派要追求的是不獨立,而是在中國的聯邦式架構下追求一個準國家地位。溫和派為什麼要這個?他們想像的香港就是這樣,因為在英國統治下的香港就是這樣,給了香港自治領地的地位,在國際上像是一個準國家。然而這是香港人另外一個虛幻的幻想,他們以為這個準國家也是固有的,卻沒有想到那個準國家是英國恩賜的,而且只有在大英帝國結構下才有可能。為什麼?

因為大英帝國的結構是多元的,是鬆散的,並且讓多數殖民地高度自治,這是大英帝國跟法蘭西帝國、日本帝國還有現在中華帝國最不一樣的地方。大英帝國從美國獨立革命以後,已經有了心理準備,隨時準備讓殖民地獨立,它不勉強把你留在帝國之內,如果殖民地堅持獨立,英國人會協助你做準備,讓你有一定的自治能力,最後才讓你獨立,獨立之後跟母國維持友好關係,就是後來的大英國協。這是典型商業民族的實用主義態度,非常英國式。全世界唯一一個跟前殖民地維持非常良好關係的就是英國。只有在大英帝國統治下才有可能維持香港人要的那個幻想,也就是準國家式的高度自治,又有法治。

中國就是不會給你,他們已經講得非常非常清楚,但是你還在幻想。現在反而是一般的庶民,包含年輕人,他們不需要那麼多理論,他們在現實生活當中直接意識到這下完蛋了,透過送中條例,透過法律的整合,自由、法治,所有東西都會消失,於是他們做最後的抵抗。走到了這個地步,總算是把以前的那種幻想徹底打破了。

香港的年輕世代,或者香港這次參與整個反送中運動的這些市民們,用行動去打破了過去香港人、尤其香港知識分子的幻想,那個「先進國」的fantasy(幻想)。香港如今早已不是先進國,你看警察穿著軍服在街頭隨便攔截人,已經到這個地步,那個是以警察之名實施的軍事統治,香港已經淪為第三世界的軍事獨裁統治了。

在這半年當中,看得最清楚、現實感最重的是這些實際參與運動的人,他們知道最起碼的自由都要透過鬥爭才能夠得到。

香港人在港英150年統治的形塑下,作為一個政治共同體缺少的唯一一個元素就是參政權。參政權如果被賦予的話,香港人就會產生自我意識,成為真正的sovereign people,真正的nation了。北京就是怕這種東西,所以一直阻撓,導致香港人的政治主體意識晚了20年才出來。傘運的時候,先是公民社會跟菁英層開始覺悟,但還沒有廣泛擴散到庶民層。運動雖然規模也不小,國際的能見度也很高,但是政治上最後失敗。傘運後,港大學生在《學苑》提出二次香港前途談判的主張,他們認為「一國兩制,50年不變」原來是2047年,但現在已經提前到了。這次香港人要參與,要發聲。其實香港人決定要追求作為一個自我決定的主體的集體意志,從2014年的傘運一開始就已經表現得很清楚了。傘運就是香港人政治意識的一個轉捩點。

這幾年北京跟林鄭月娥真的以為香港人在傘運後已被降伏了,他們以為近年對立法會議員與參選人的DQ、對抗爭者的司法整肅、言論自由的緊縮等等鎮壓手段,已經有效地讓香港人喪失抵抗的能量了。所以他們才會得意忘形,搞出一個送中條例。送中條例一出來就完蛋了,因為這就是中港法律整合,而香港自由的最後一道防線就是司法。林鄭誤判香港社會的結果,就是引發了香港這麼巨大的抵抗能量。這一次不只是「命運自決」這樣的呼聲起來,連傘後被壓抑的激進口號「光復香港、時代革命」也整個抬頭了。

時代革命是什麼意思?梁天琦在2016年選舉的時候說,因為大家都說雨傘是他們這個年輕世代的革命,他說不是世代、而是時代,是時代的召喚,召喚香港人去完成香港政治史上形成共同體的最後一個步驟,那就是獲取參政權。

作為一個共同體,香港在各方面都已經形成了,邊界形成了、認同也形成了,有一個共同文化,都有了。香港人共同意識都有了,但還缺一個東西:他們自己的自我決定權。所以「時代革命」在香港政治史上的意義,就是港英統治未完成的最後一個步驟,要由香港人自己去完成。香港人要從一個被動的、被統治的群體,轉化成一個積極的自我統治的群體。

「時代革命」還有另外一個意思。過去20年來,從1990年代末期,全球各地出現一波又一波的反全球化、反中心的運動。第一波是從西雅圖反WTO開始,然後就是拉丁美洲那個pink tide(粉紅浪潮),一批左翼政權起來,例如巴西的魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)、委內瑞拉的查維茲(Hugo Rafael Chávez Frías)等,雖然後來他們紛紛垮台了。接著就是茉莉花革命,你不要以為它只是民主革命,它還有反全球化的面向。也就是說,全球化造成許多國家產業外移,形成了1%對99%這種不平等的結構。換言之,全球化有利於一小撮資本家或是可以自由移動的知識菁英階層,但是對於大多數無法自由移動的勞動階層造成很大的影響。爆發茉莉花革命的中東諸國也受到了全球化的影響,出現這種不平等的現象。

接下來就是台灣跟香港。台灣的太陽花運動就是一種反全球化的運動,因為中國要利用全球化浪潮入侵台灣。在這裡,我們可以看到全球化的複雜面向。所謂資本主義的新自由主義全球化,簡單講,就是市場的基本教義(market fundamentalism),解除所有國家管制,讓市場去解決一切。但這樣的方式導致了巨大的災難,因為沒有國家的保護,各個社會赤裸裸地面對全球資本的肆虐,其中最直接的就是產業外移,再來就是社會貧富不均變得非常嚴重,然後資本進來(國內)以後,到處亂開發導致文化認同遭到摧毀,社會制度受到摧毀。但因為每個國家、地區的情況不一樣,出現反彈的型態也有差異。最糟糕的情況是,外來資本跟地緣政治、帝國侵略又結合在一塊,所以產生了一種對中心的反彈。

中國利用全球化的邏輯要對台灣進行侵略,跟台灣講說不要「鎖國」,要台灣接受全球化的命運,可是它進來的目的是要控制台灣,利用經濟要控制政治,因此引發台灣強烈的反彈。那些外來資本進來之後的變形,跟香港的情形很像,比方說,進來炒作房地產的很多就是中資。另一種則是對媒體的操控。你可以看到台灣從野草莓到太陽花運動這6年,就是公民社會對中國入侵反彈的總爆發。也就是說,中國利用全球化浪潮對台灣進行經濟侵略、最終達成政治支配,但結果激起了台灣全面的反彈和抵抗。同一個時間香港社會也出現了很類似的結構性因素。

從1989年到現在,30年來,中國成為新自由主義全球化的最大受益者。1989年西方各國在華盛頓通過「華盛頓共識」,開始推動新自由主義全球化、結束國家管制等等。當時美國有一個很重要的外交戰略,就是要把中國拉進全球資本主義體系。這個背後的邏輯就是,只要中國資本主義化,就會像戰後的東亞四小龍一樣創造出中產階級,中產階級就會促進民主化。這就是從老布希到柯林頓再到歐巴馬政府以來美國對中國的態度,給予中國和開發中國家一些優待,讓它們變成世界工廠,而全世界市場又向它們開放。於是中國利用全世界的資金技術進入,全世界的開放市場,透過出口快速成長。《2049百年馬拉松──中國稱霸全球的祕密戰略》作者白邦瑞(Michael Pillsbury)說,整個西方國家都被中國騙了,他說美國以為把中國拉進來中國就會改變,但是中國一點都沒有這樣的想法。你要全世界的市場向我開放,把資金送到我這裡來,這我當然非常高興,但我同時也要保持國家控制,這是你無法理解的。換句話說,賺錢可以,但中國不打算民主化。

中國在這幾十年裡出現了一些變化:第一個,在全球對它開放的有利情況下,利用國家操控來達到快速成長、快速累積資本。為了過剩的產能,它必須對外輸出和擴張。

第二個是民族主義的意識形態。中國經濟起來了,馬上就想要崛起、要復興、要對外擴張、要獲得世界的尊敬,這是百年受辱的民族主義心理的反彈。結果中國把資本輸出和地緣政治的擴張結合在一起,搖身一變成了帝國主義國家,所謂「一帶一路」就是,一方面解決中國內部的產能過剩,另一方面透過輸出產能、製造債務陷阱,來控制國際上這些重要的戰略地區。

那麼香港的角色又是什麼?用政治學者方志恆的講法來說,香港是中國的「紅色前哨站」。香港從清末以來,一直是中國跟西方之間的連結管道。冷戰時期中共被西方圍堵的時候,利用香港來獲取外部的資金、原料或是技術,同時也透過香港出口各種中國產品。當代中國內部不可能金融自由化,但它需要全世界的金融資本,需要錢,這就要透過香港進來。事實上,中國國內外資有7成是經由香港進入中國的。中國企業也必須在香港上市集資。另一方面,因為很多國家對中國實施禁運,所以中國需要的一些技術是從香港進口。此外,中國內部有很多貪汙的髒錢,要經過香港跟澳門的金融體系來洗錢。整體而言,北京的目的是要工具化香港,讓香港成為一帶一路向全球擴張的一個前哨站跟白手套。就像過去周恩來講的,中國對香港的基本政策是「充分利用、長期打算」,不收回來比收回來更有用。

總之,香港對中國而言就是一個徹頭徹尾的工具,北京根本不在乎香港人的認同、香港人的價值。當中國帝國主義、中國經濟民族主義、中國國家強盛的發展繼續擴張,香港就必須持續扮演吸引國際資本的角色,徹底被工具化。在中國國家大戰略之下,香港的民主法治毫無意義,北京只要維持香港作為形式上的國際金融中心的最低限度自由,能夠繼續為中國集資跟洗錢就好了。

這場未完成的流水革命,未來會怎麼樣發展呢?這是一個雞生蛋、蛋生雞的問題,因為香港獲得參政權必須要北京同意,但是北京不會同意,所以香港不會獲得參政權。所以我認為這一場香港人與北京之間的Tug of War(拉鋸戰),會持續下去。

2014年中國國務院公布香港白皮書,表明「中央政府對香港擁有全面管治權」,「香港的高度自治權不是完全自治,也不是分權,是中央授予的地方事務管理權」。中國已表明自己是一個單一國家,不是聯邦國家,所以香港沒有自身的權力,所有的權力是來自於北京,北京說收就收、說放就放。要讓香港擁有自主權同時又不獨立,其實就是聯邦,但中國已經正式否定聯邦制。所以真正的死結是來自中國。

簡單來說,目前是透過香港內部第一線群眾的犧牲跟和平示威,加上國際戰線這兩種方法,有效牽制了北京,讓北京沒有辦法進來,卡在這個地方。這場拉鋸戰的第一回合可以說香港人獲得了慘勝,因為他們付出了重大的代價才暫時擋住北京,同時讓《逃犯條例》的修法暫時被取消。接下來會怎麼樣還不曉得,因為習近平很硬,未來會是一個很複雜的過程。

現在不少左膠說香港被帝國主義利用來圍堵中國,但我覺得是香港人很明顯地在利用帝國主義。哪有一個地方的民族主義者高舉萬國旗呢?你以為他們拿著美國國旗、唱美國國歌就是真的親美嗎?我覺得香港的政治意識進化得很快就是這個意思。這都是策略。而在這個策略之中有很明顯的自主性,因為香港人不只舉美國旗、英國旗,也同樣舉加泰隆尼亞旗,也同時支持維吾爾人。

而且,中國早就背叛革命了,如今中國共產黨為了維持政權,連工農兵階級和少數民族也都全面鎮壓了。美國固然是帝國主義,但中國也是帝國主義,而且是更壞更壓迫性的帝國主義,香港作為弱小者,自主選擇結盟對象來圍堵中國帝國主義,又有什麼不對呢?

香港在政治意識的演化速度很快,感覺上花了3個月時間就快速學習到,台灣過去可是花了30年學習。

我不曉得是不是這個時代的關係。在這種「後後現代」年代裡,時間之流本來就很快,再加上通訊條件變得非常有利於傳播,不像過去在沒有快速傳播的條件下,人們的意識、人們對行動方式的學習,就是比較遲緩,都要慢慢去做,慢慢擴散。香港本身是一個極度國際化的地方,香港人長時間在做很實務性的事情,比方說服務業、金融業,因此資訊流通量與速度非常驚人,適應得非常快,學習速度也很快。另一個原因,或許是被逼得不得不如此迅速適應和演化,因為香港人面對的壓力非常大。

相較之下,台灣太好命了。首先,沒什麼好辯論的,台灣就是一個主權國家。台灣在一個主權國家保護的外殼下面,大家可以保持自由,甚至還容許有人支持民粹者的自由。但是香港是已經處在那種極度迫切的危機狀態之下,所以他們會做出很多不可思議的行動。即使被暴警抓了6、7千人,吃了2萬顆以上催淚彈、被濫捕、被毆打、被強姦、被自殺,香港人還是前仆後繼。

我覺得他們的政治意識上也遠遠超過這一世代的台灣年輕人了,這是一種壓縮性的成長,被歷史情境逼迫而必須加速的成長。原因是上一代沒有做好他們該做的事情。我也很想原諒香港的上一代,但是他們處在那種優越幻覺中太久了,沒有辦法看透歷史。所以回過頭來講,知識分子還是很重要。

香港需要專業知識分子的歸隊。例如,香港需要國際法專家、國際關係專家、把香港問題國際化的論述,例如中國出身的新加坡學者鄭永年說香港要「二次回歸」,意思是說1997年只是象徵性回歸,香港在世界上的地位還是半主權狀態。換句話說,中國還沒有完全拿到香港,那這件事在國際法上怎麼定義?香港應該有專業社群出來做這件事,讓自己在國際戰線上更有法理根據,港大不是最自豪他們那一大群的「普通法專家」嗎?這麼多人出不了一個能為香港講話的法律家、香港的西塞羅嗎?

此外,要有傑出的歷史學家,既同時把香港的歷史解釋得很清楚,同時把歷史裡面的教訓普及化。歷史意識很重要。香港的歷史意識是晚發的、遲發的。政治意識和民族主義不管再怎麼樣快速地發展,有一樣東西是快不了的,就是歷史意識,也就是一種植基於歷史感的深度自我認同,意識到:我是一個香港人,我從哪裡來,我現在處在一個什麼樣的地方,我未來要往哪裡去,這樣的感覺。香港人必須培養歷史意識,這需要傑出的而且是來自民間的歷史學家。

台灣人經過100年的奮鬥之後,確實已經培養出某種程度的歷史意識。當我們從事民主運動、公民運動時,動不動就會引述蔣渭水、會談二二八、會談美麗島,但是香港人沒有,他們要談什麼?這也是因為香港民族主義還是一個年輕的民族主義,歷史意識是快不了的,需要時間去累積。現在香港確實有極少數的人在做這樣的事,例如徐承恩。年輕輩有幾個,但這需要時間。在現在這樣的歷史時刻,有時我會忍不住期待有更多香港的人文學者、歷史學家或哲學家站出來,期待能有一個香港的沙特或是費希特,敢在香港大學的講壇上發表一篇「致香港國民書」,或是獻給香港人的幾十場演講,引據歷史以凝聚香港意識,以詩歌鼓舞困境之中的香港人。然而這並不會發生,因為香港人是一個年輕的民族,擁有一個太年輕、躁動的靈魂,而詩人艾略特說:「唯有時間的經過才能克服時間。」

香港民族的優點也是他們的缺點,因為他們在本質上是一個和英國人一樣的商業民族(commercial people),但英國選擇成為這樣的民族是經過幾百年,慢慢演變而來的,所以在思想上還是有很豐富的累積。他們有一大堆哲學家,他們有亞當.斯密,他們有莎士比亞,他們有自己的議會主義和西敏寺民主,而那需要幾百年的沉澱。

另外一種知識分子類型是文學家。我覺得香港文學有比較特殊的地方。台灣有鄉土文學,如同愛爾蘭的國民文學,文學家透過鄉土文學、國民文學敘述一個群體的歷史經驗,而這對認同的建構非常重要,但這也需要時間。香港近年來有一些年輕人試圖創作本土文學,但是還在剛開始。

不過我最近發現了一個新的本土文學形式,就是他們的流行歌歌詞。我覺得有必要去做一個研究,來看香港年輕人的想像和他們的口號都是從哪裡來的,很多是從歌詞來的。我這才發現香港的歌詞寫得非常棒啊。經由這些精采的歌詞,整個香港人的歷史經驗、生命都爆發出來了。

香港的大眾文化裡有非常多這樣的東西。像Beyond的歌曲《十八》,在描寫梁天琦的紀錄片《地厚天高》裡面有講到梁天琦非常喜歡這首歌,這首歌裡面有這麼一句話:「我發現這地球原來很大/但靈魂/已經敗壞」。當我聽到這裡,我不禁想像這些早熟、善感的香港青年面對香港汙濁現實的心情。我很少在台灣的流行歌曲裡面聽到這一種非常世故而滄桑的東西,或許正因為香港極度商業化,結果產生了某種批判商業文明的通俗文化吧,而香港新的民族文學說不定就是現身在這種通俗文學的類型之中。

一個民族很堅實的認同是需要花很長的時間才會慢慢形成的。香港認同其實已經形成有相當一段時間,至少從戰後。一般社會學家認為香港人開始認為自己是香港人是從1960年代開始,進來香港的移民開始穩定下來,開始生根了。如今已經經過半世紀了。從香港人形成、快速政治化、然後進一步發展成一個可以自決的主體,也就是一個民族形成的過程,其實速度算是很快的。儘管如此,還是有一些東西需要時間去累積。

但這條民族形成或共同體形成之路,對很多香港人來講確實是不實際的。為什麼?因為他們要面對的是北京,而北京是全世界目前最強大的獨裁政權。中國軍隊就駐紮在香港裡面,你居然還要跟他鬥?一開始就註定這是一個非常不切實際的夢想。可是香港人為什麼仍要繼續鬥下去?不是為了浪漫,而是為了生存,因為他們不想放棄香港人認同以及圍繞著香港認同的一組價值、生活方式等等,還有一些對未來的想望跟願景。這些東西他們不想放棄,因為這是他們作為人的生存條件。

過去我們始終以為香港就是向世界跑,香港就是一個暫時的居住地、中途站。你現在發現情況已經改變,香港已經變成一個故鄉,一個生根的地方。當然,認同不是一切,也不能解釋一切,但是在看近年香港歷史發展的時候,你沒有把認同這個要素放進來,就很難解釋他們為什麼會選擇這條那麽不切實際的、飛蛾撲火的道路。

有趣的是,一旦你有了認同,然後從認同上產生信念,引導你開始堅持某些東西,有時候不可能確實會變成可能。香港人要是先放棄的話,國際局勢再怎麼變好都沒用的。從這裡,我們可以看到有兩個因素的偶然匯聚,讓香港可以在第一階段獲得慘勝。第一個就是香港人堅持不放棄,他們付出極大的代價要跟強權鬥爭,而正因為有這一場鬥爭,香港問題才能讓全世界看到。當然他們確實很爭氣,以血肉之軀和獨裁政權鬥爭了半年,才終於獲得全世界的尊敬。

剛剛好就在這個時間,國際政治的新壁壘也在出現。美國仍是最強大的國家,但是快速發展的中國想要取而代之,所以美中爭霸之勢非常明顯。此外,歐盟、印度還有俄羅斯也想做區域霸主,鞏固各自地盤。日本一方面雖從屬美國,一方面也想透過「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)來確立自己在東亞的霸權地位。我稱現在這個時代為「新帝國主義」的時代,大家都想要擴張,或者確立勢力範圍。

在某個意義上,香港人運氣很好,因為他們命運自決的鬥爭竟然碰上了美中對抗之局。如今新自由主義的國際秩序瓦解了,美國已經完全放棄了那一套對中國天真的作法,開始防堵中國了。就在這個關鍵時機,香港人搞出來的這場驚天動地的鬥爭適時地成為美國和全世界圍堵中國最好的一張牌。

台灣在過去3、4個月對香港報導應該超過過去30、40年的總和。對台灣而言,這是一次絕佳的香港教育,台灣人應該要更了解香港。台灣跟香港要協作,第一點就要先相互認識。兩邊要互相認識,必須構築一些橋梁。我期待這本書會對台灣的香港教育有所貢獻。

Hong Kong, it seems to me, has always lived by the author Jack London’s credo: “I would rather be ashes than dust, I would rather my spark should burn out in a Brilliant blaze than it should be stifled in dry rot; I would rather be a superb meteor With every atom of me in magnificent glow Than a sleepy and permanent planet.” Whatever the challenge ahead, nothing should bring this meteor crashing to earth, nothing should snuff out its glow. I hope that Hong Kong will take tomorrow by storm. And when it does, History will stand and cheer.

在我看來,香港一直在生活中實踐作家傑克.倫敦(Jack London)的信條:

「寧化飛灰,不作浮塵。 寧投熊熊烈火,光盡而滅; 不伴寂寂朽木,默然同腐。 寧為耀目流星,迸發萬丈光芒; 不羨永恒星體,悠悠沉睡終古。」

前路不管有何挑戰,都不會使這顆流星飛墜,光華從此消逝。我深願香港能奮然而起,征服未來。那時候,歷史也必為之動容,起立喝采。

拋棄一切左膠令人生厭的教條,我寧願相信這段美麗感人的話語不是出自於殖民者的懺悔,而是出自一個正直的人對香港和香港人真實、良善的情感。流水革命中手足們熱愛的那句「寧化飛灰,不作浮塵」是否源於彭定康講詞中所引用的傑克.倫敦,我不知道,即使那是歷史的巧合,也是動人的巧合,但我確實知道香港人在舊殖民者離去、新宗主國君臨的22年後,實踐了這句箴言,並且釀起一場巨大的風暴,抓住了他們不確定的未來。而歷史,大寫的「History」,確實在這場偉大的風暴之中,起身,喝采。

願榮光歸香港!

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。