Hello World 國際週報》

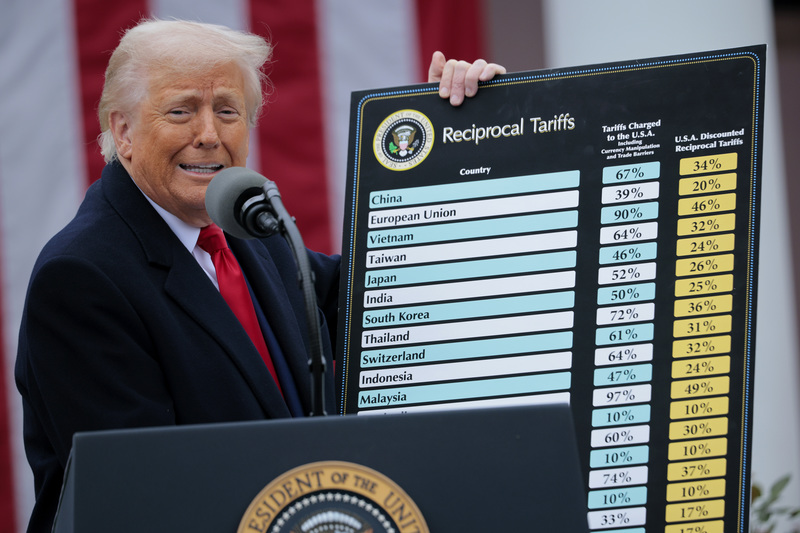

2025年4月2日,美國總統川普(Donald Trump)以「糾正巨額貿易逆差」為由,宣布將對所有貿易夥伴徵收10~49%不等的「對等關稅」(reciprocal tariff)。短短一週內,不僅全球貿易秩序陷入混亂,以華爾街為首的國際股市更出現恐慌性下挫;在關稅命令生效的幾小時後,川普卻在4月9日再度宣布,暫緩對所有國家加徵10%以上關稅的措施90天──唯獨對姿態強硬、且已公開對川普政府祭出貿易報復的中國,被單獨排除在關稅緩衝之外。

截至4月14日,川普政府已對中國祭出高達145%的懲罰性關稅(125%的對等關稅,再加上先前已實施的20%吩坦尼 [fentanyl] 懲罰性關稅)作為回應,中國一方面擴大對美國的稀土出口限制,另一方面也對美國產品徵收高達125%的報復性關稅。然而,這樣極端的關稅壁壘,不僅讓全球前兩大經濟體之間的貿易往來瞬間陷入癱瘓,更使得過去仍屬政策辯論題目的「美中脫鉤」(decoupling),在一夜之間突變為迫在眉睫的國際新現實。

儘管在4月11日深夜,美國政府臨時取消包括中國在內的手機、筆記型電腦與晶片製造設備的國際進口對等關稅,但在川普喜怒難測的關稅政策背後,我們該如何解讀美國不惜鋌而走險的戰略邏輯與國安焦慮?當中國怒批美國關稅之際,北京趁勢高舉「自由貿易」大旗,為何只換來其他受影響國家的冷淡回應?正陷入「懦夫博弈」(the game of chicken)的川普與習近平,又將如何為這場失控的關稅大亂鬥,找到階段性降溫的下台階?

在川普對等關稅生效的前夕,中國各大港口擠滿了搶在最後一刻將貨物出口至美國、以保留低關稅待遇的貨櫃──根據白宮規定,只要在美東時間4月9日凌晨0時前離港(無論是出海或起飛)的輸美商品,仍可適用原本的稅率。

然而,並非所有中國製造商都來得及完成這場與時間賽跑的競賽。因此,自4月10日起,包括上海在內的中國主要商港,在短短數小時裡,從全球最繁忙的貿易節點驟轉冷清沉寂。大量未能趕上最後一班赴美船班的貨櫃只能卡在港區,等待貨主下一步決定──是繼續停留、等待新一波出口安排,還是乾脆辦理退關手續。上海洋山港的港務人員向中國財經媒體《財新周刊》表示,除了貨主緊急撤櫃,經營美中航線的海運公司也大幅刪減船班,「現在虧倉的班次基本都不開了,三艘船合併兩艘、甚至一艘再開。」

幾個小時後,美國傳來消息,川普決定暫緩徵收超過10%以上的對等關稅。然而,公開對川普關稅措施作出報復回應的中國,卻被排除在這波關稅緩衝名單之外。此舉導致美中之間的關稅報復戰進一步升級,雙方針對彼此商品施加的報復性對等關稅,也從最初的34%一路堆疊至超過125%。

全球最大的政治風險諮詢機構之一「歐亞集團」(Eurasia Group)中國部主任王丹(Dan Wang,音譯)在接受《BBC》採訪時指出,對中國企業而言,任何超過35%的關稅,都足以抹去對美出口的全部利潤,換言之,自川普政府公布關稅措施之初,即實質切斷了美中之間的貿易可能性;至於北京與華府之後不斷翻倍、超過100%的加碼報復,「實際上只剩下象徵性意義。」

在這波貿易戰爆發之前,美中貿易一直是影響全球經濟的關鍵動脈:美國是世界第一大經濟體與全球最大消費市場;中國則是世界第二大經濟體,同時也是全球最大的製造業基地。然而,雙方的貿易摩擦早在川普第一任期之前便已醞釀,並成為過去10年來,美中關係持續惡化的關鍵主因之一。

根據美國人口普查局(Bureau of the Census)統計,自2000年以來,中國始終是美國最大的貿易逆差來源國;其中在2018年、也就是川普總統第一任期打響美中貿易戰的起點,美國對中國的貿易赤字更創下全年4,182億美元的歷史新高。

雖然2018年後,美中貿易逆差因貿易戰、COVID-19疫情封鎖與戰略競爭升溫而有所收斂──以2024年度為例,美國對中國的貿易赤字降至2,954億美元──但中國仍穩居美國所有貿易夥伴中逆差規模之首。這一事實不僅成為川普在4月2日發動「解放日對等關稅」的直接藉口,也成為美國政壇跨黨派共同針對的政策痛點。

「國際貿易體系已經崩潰。但川普的互惠關稅原則,將能修復它。」被外界稱為川普「關稅軍師」的美國白宮貿易與製造業高級顧問納瓦洛(Peter Navarro),就鼎力為川普的解放日關稅背書。

納瓦洛主張,自1980年代開始,美國賴以制霸全球的製造業就因為「所謂的『自由貿易』」而陷入結構性的停滯,美國的進口關稅持續將低,不僅讓大量廉價的國際商品湧入美國市場,美國製造業更因此永久性地失去了至少680萬個本土工作機會。特別在2001年中國加入世界貿易組織(WTO)之後,美國經濟去工業化的速度更大幅加劇,這不僅讓本土製造業快速消失,就連攸關國家安全的鋼鐵、造船、電子製造與汽車工業都迅速失去生產規模與競爭力,其造成的結果,不僅讓中國取代美國成為「世界工廠」,更讓美國的財富也迅速藉由「自由貿易」外流海外。

「美國自1976年──即長期貿易逆差開始的年分──至2024年間,在商品貿易上的累計赤字,已將超過20兆美元的美國財富轉移至其他國家手中。這個金額相當於2024年美國GDP的60%以上。在這段期,外國資本更藉此掌控了美國大量農地、住宅、科技公司,甚至部分糧食供應鏈,」納瓦洛認為,造成此一窘境的根本原因即是WTO縱容中國等國家的非關稅壁壘,進而讓「自由貿易」這一名詞,成為各國占盡美國便宜的不公平武器。

儘管納瓦洛的論點,在學界和產業界裡都極具爭議並廣受批評──例如納瓦洛認為貿易逆差導致美國財富外流的論點,就被批評為惡意混淆貿易的本質、即美國的財富並非直接外流出海,而是換來各種等價商品與的服務的成本;與納瓦洛同為川普2.0團隊要角的全球首富馬斯克( Elon Musk)更公開辱罵納瓦洛──但在美國右翼保守派之中,確實也有不少重要意見附和川普與納瓦洛的貿易對策。

例如曾在雷根(Ronald Reagan)政府服務、並於川普第一任期出任美國貿易代表的資深談判專家萊特海澤(Robert Lighthizer),以及曾是川普黨內對手、共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)麾下的保守派經濟政策新星卡斯(Oren Cass),皆力挺川普的對等關稅「休克療法」,甚至視之為逆轉美國步入衰退命運的最後機會。

萊特海澤認為,美國必須扭轉龐大貿易逆差,其核心目標在於「重振美國工業能力」。因為對占美國勞動人口三分之二、無大學學歷的國民群體而言,製造業的薪資與就業穩定性遠優於服務業,更是一張通往中產階級、有尊嚴生活的傳統門票。 在「鐵鏽帶」俄亥俄州礦區長大的萊特海澤,強調藍領階級透過有形產出獲得的尊嚴感,不僅形塑了自食其力的價值觀,也有助於家庭與社會的穩定,從根本改善教育、治安、醫療與藥物濫用等現代美國問題。

他批評,自由派經濟學者將美國30年來的「去工業化」視為產業自然演化,卻忽略了政策面的結構性不公:政府未從勞工角度保護與扶植關鍵工業,並放任中國以國家資本主義、技術竊取與「養套殺」戰略吸收美國製造經驗,再透過非關稅壁壘進一步鞏固競爭優勢。因此,這位曾代表川普與中方交鋒的談判代表,如今也全力支持以「貿易逆差率」為課稅依據、阻止核心工業持續被海外外包。

「就算是經濟學課本裡的亞當・斯密(Adam Smith)、李嘉圖(David Ricardo),恐怕從來沒有想過,自己將面對與一個由共產黨主導的大國進行『自由貿易』的情境。」政策觀點極受國務卿盧比歐(Marco Rubio)和副總統范斯(JD Vance)推崇的智庫專家卡斯,也與萊特海澤抱持類似觀點。

「作為真正的保守主義者,我們關心的是普通家庭維持自立生活的能力、撫養孩子的能力不斷下滑,以及地方社區功能日漸薄弱的問題──就算股市無限高漲,華爾街或矽谷空前繁榮,如果家庭與社區正在瓦解,再繁榮也都沒有意義。」在接受日本《朝日新聞》專訪時,卡斯如此解釋:

「1980年代雷根時代奠定的那套(市場經濟與自由貿易為絕對正義的)保守主義運動,當時的最大任務是在冷戰時期對抗共產主義。但我們關注的是保守派如何應對當下的問題:貧富差距擴大、勞工與家庭的困境,以及社區的衰退。鑑此,自由市場應該被視為一種手段,而不是目的本身。」

卡斯認為,美國經濟學界有太多死守「自由貿易邏輯」的傳統教條主義者,對於策略性運用關稅的討論極為敏感且脫離現實。卡斯強調,川普的貿易關稅,實際上應分成兩種思考面向,其一是作為對外的談判工具,另一則是作為經濟政策的必要手段,「如果你相信在國內生產某些產品是有價值的,並希望保護本國產業,那麼拉高關稅就是一種相當有效率的政策手段。」

不過,圍堵中國競爭、重建美國核心工業的態度,早已是華府跨黨派的主流共識。就在川普公布「解放日對等關稅」一週後,民主黨陣營裡的兩位重量級「對中戰略謀士」──拜登政府印太政策主導者、前副國務卿康貝爾(Kurt Campbell),以及前白宮國安會中國事務主任杜如松(Ruh Doshi)──便聯名在《外交事務》(Foreign Affairs)發表題為〈低估中國〉的長文,從國安角度論述華府在對中戰略與經貿政策上的調整必要性。

在華府外交圈內,康貝爾與杜如松不僅是與台灣互動密切的「知台派」,更是具備深厚中國事務經驗與戰略視野的重量級專家。兩人在〈低估中國〉一文中開宗明義指出,美國政壇對中國的態度長期缺乏客觀與專業判斷,政策論述時常在兩極之間搖擺不定:一方面對中國挑戰表現出過度恐慌與畏縮,另一方面又時常流於自信過度,低估中國的威權本質與國家硬實力。

文章舉例指出,2008年金融海嘯至2020年COVID-19疫情初期期間,美國一度陷入悲觀主義情緒,普遍附和中國「東升西降」的敘事;但到了疫情後半與復甦期,隨著中國面臨人口老化與經濟放緩,輿論又迅速轉向另一個極端,認為一個老化、成長遲緩、政策靈活度下降的中國,不可能超越重新崛起的美國。

「華盛頓的觀點從悲觀轉向過度自信。」兩人在文章中直言批評:「就如同過去的失敗主義一樣錯誤,今日的凱旋主義也同樣可能導致誤判。這種心態的風險,在於低估了中國這個對手的潛在與實質實力──畢竟,中國是近百年來唯一一個其國內生產總值(GDP)曾達到美國70%以上的戰略競爭者。」

康貝爾與杜如松在文中不斷強調「量」的概念,主張一個國家的強盛關鍵,並不單在於其物理上的「體量」(size),而是是否具備將體量轉化為效率與生產力,進而在國際競爭中勝出的「規模」(scale)。

例如一次大戰與二次大戰的經驗裡,都證明美國憑藉其工業能量所產生的規模實力──美國設計的戰艦與戰鬥機,一開始都不一定是當代最新、最先進的產品,但其龐大的工業規模卻能在最短時間內製造最大數量的產品,並以最快的速度回應戰場的反饋更新設計。

「但如今,這種令人生畏的規模與產能,卻屬於中國,」兩人強調,儘管從經濟數據與宏觀前景來看,美國的條件整體上仍較中國樂觀,但在工業生產與國力評估上,確實存在「料敵從嚴」的迫切必要。例如以購買力平價(PPP)和當地物價計算,中國經濟實力可能已比美國高出約25%;若聚焦「商品」而非「服務」的生產能力,中國的製造量能是美國的3倍,而這在軍事與科技競爭中,就是一項決定性優勢。

兩人指出,自2001年中國加入世界貿易組織以來,其全球製造占比從6%暴增至30%以上,而美國則從約30%腰斬至15%;根據聯合國預估,最快在2030年,這一不平衡將擴大至45%對11%。更何況目前中國的製造能力不僅已居全球之首,其規模更超越排名其後9國的總和──在已知歷史中,唯有1870至1940年代的美國,曾在全球市場中擁有如此壓倒性的國家生產力占比。

康貝爾與杜如松因此總結:華盛頓過去或曾高估德國、日本與蘇聯等對手,但中國是首個僅憑「體量」就已超越美國的競爭國。鑑此,無論中國經濟是否已陷入停滯,在可見的未來,其所帶來的戰略挑戰與威脅,仍遠超過美國歷來所面對的任何對手。

〈低估中國〉同樣認為,美國當前最大的國安威脅來自於「製造業實力的全面落後」,其對國家安全、特別在軍事力量的影響,特別體現在中國與美國的海軍數據上──無論是造艦數量(中國每年生產的新船占全球造船總噸位的50%以上,美國卻只占0.1%;若比較海軍造艦能力,中國產能更是美國的200倍以上)、戰艦數量(中國軍艦數量已超美國,預計在2030年美中軍艦數量比將擴大到300:435)、海軍火力(以艦載飛彈的垂直發射系統VLS為例,2015年中國海軍的裝備量只有美軍的10%,但到了2027年卻將超越美軍)。因此,中國軍工量能的暴增,確實對美國帶來極大的戰略挑戰。

但值得注意的是,兩人同樣承認「中國的非市場化手段與龐大規模,已經壓垮了世界貿易組織,如今更對美國及其盟友與夥伴的產業基礎構成生存威脅」,但在同盟戰略上,民主黨專家的觀點都雖然與川普2.0有所對立,但卻意外出現了相當高的論述重疊性:

「對華府而言,任何嚴肅面對長期競爭的戰略,都必須圍繞三個基本現實:第一,規模至關重要;第二,中國的規模前所未見,美國從未面對過如此龐大的對手,即便北京當前面臨各種內部困難,這一點也不會改變;第三,要讓自身具備足夠的規模,美國唯一可行的途徑,是徹底重塑其對同盟的看法與運作模式。」

「這三點合在一起,意味著今日華盛頓對盟友與夥伴的依賴,比歷史上任何時期都更加迫切。他們不再只是戰略『絆馬索』(tripwires)、遙遠的被保護領地、附庸國或地位象徵,而是能提供『能力』的共同建構者──這些能力,正是美國在大國競爭中最迫切所需的『規模』關鍵。」

康貝爾與杜如松雖同樣主張,美國的傳統盟友應該「承擔自己與所屬區域的安全責任」──儘管語氣較為溫和,但其核心意涵,與在慕尼黑安全會議上惹怒北約盟國的范斯不謀而合──但在戰略合作與貿易政策上,這兩位民主黨戰略謀士卻多次警告川普政府,應避免將產業重整誤導為孤立主義,反而應進一步整合民主同盟之間互通有無的「規模量能」。「從烏克蘭戰爭中吸取的教訓已經十分明確:美國單靠自身,無法支撐與中國之間的長期衝突。」康貝爾與杜如松強調:

「二戰時期的『民主兵工廠』(Arsenal of Democracy)不太可能再現,美國如今需要的,是如歷史學者赫爾曼(Arthur Herman)所說的『民主聯盟兵工廠』(Arsenal of Democracies)。」

「這種由美國主導、內部一致且高度互通的集體聯盟,將能創造出中國無法單靠自身力量匹敵的綜合優勢。」

兩人認為,美國必須徹底改造其同盟架構,才能實現民主同盟的「規模」優勢,目前由上而下管理關係的同盟結構,也必需進一步改革成為一個能夠在軍事、經濟與科技領域整合與共享資源的平台。在軍事上,這可能意味著日本與韓國將擴大協助美國建造軍艦,台灣為美國設立半導體工廠,而美國則將其最先進的軍事技術分享給盟友;在經濟上,所有參與盟國也必須共同整合其市場,築起一道圍堵中國的工業防線。

〈低估中國〉指出,雖然孤立主義者大力主張「美國優先」,並視之為至高任務,但即便美國成功保護了本國市場,但只要中國仍能將美企排擠出盟友與夥伴的市場,美國企業仍會因無法獲得足夠市場規模而失去競爭力。因此,美國與其盟友與夥伴必須攜手擴大聯盟規模,透過一道防禦性的「壁壘」共同抵禦中國。

其所指的「壁壘」,在經濟上具體可分三種應用路線,其一是加強與民主盟國之間建立一個「受保護的共同市場」,並採取關稅或非關稅的監管工具,限制並阻止中國特定產品(例如電動車系統或AI工具)搶占這一民主市場;其次則是「選擇性多邊主義」(preferential plurilateralism),對盟友與夥伴開放市場,同時對中國商品設下更高壁壘,此策略也與二戰後初期的貿易體制相呼應──當時「自由世界」內部享有貿易優惠待遇,以對抗專制政權;最後,經過整合的民主世界經濟,才能建構一套「集體經濟防衛框架」。康貝爾與杜如松進一步說明:

「這種集體經濟防衛框架的概念,有些人稱之為『經濟版的第五條』(economic Article 5),類似北約的集體防禦條款──面對中國日益頻繁的經濟脅迫,這應是我們早就該建立的回應機制。當成員國之一遭受來自北京的經濟打壓時,將自動啟動協調性的制裁、出口管制或貿易報復措施。這樣的制度性安排,不僅能因應經濟戰,更有潛力成為嚇阻軍事侵略的集體平台。」

事實上,這一「經濟壁壘」的防禦論述,不僅在民主黨陣營受到相當多的討論,在共和黨方面、特別是與川普團隊互動密切的萊特海澤與卡斯等人,也都公開支持這一邏輯。

「在這個將取代冷戰後幾十年『自由世界秩序』的新多極世界中,美國將領導一個由主要市場民主國家所支撐的經濟與安全聯盟,同時承認中國擁有其自身的勢力範圍。」在川普關稅風暴的最高峰,卡斯對英國《金融時報》(Financial Times)指出:

「參與這個由美國主導的陣營將需遵守若干要求,其中最主要的是:實現貿易平衡,即不得有任何國家以犧牲他國為代價而出現巨額順差或逆差;每個成員國都必須主動承擔自身的安全責任;並且共同承諾將中國排除於他們的市場之外。」

康貝爾與卡斯的論點皆暗示,當前的美中貿易戰將進一步把全球經濟切分為兩大聯盟陣營。然而,雙方對於川普「對等關稅」策略的評價卻出現明顯分歧。

康貝爾與杜如松認為,川普的貿易與外交政策在對待傳統盟友上過於冒進且粗暴,不僅陷入「親痛仇快」的困境,川普2.0政府對盟國一味施壓、只有大棒、缺乏胡蘿蔔,也未展現鞏固同盟與平等合作的誠意姿態。

相較之下,卡斯與萊特海澤則視對等關稅為一種「把醜話說在前面」的休克療法。他們認為,在有限的時間與資源下,美國應集中力量與真正有意願、也已準備好的盟邦合作,避免戰略性拖延與空洞承諾,反而讓中國有機可乘、進一步擴大優勢──在此邏輯下,川普4月9日暫緩對等關稅、且繼續施壓中國的作法,即可被視為一種簡單粗暴的「夥伴篩選」,並確保每一個國家都會「嚴肅且有效率地看待川普的要求與威脅」。

但即便是支持對等關稅策略的卡斯,也坦言川普的「解放日關稅」存在重大問題:政策推動缺乏與盟友的事前溝通與協調,決策節奏過於匆促、一蹴而就,並未給予企業足夠的轉型與調整空間。例如美國向中國(美國的第四大貿易夥伴)發動關稅戰,還可能取得輿論理解,但一口氣和歐盟(美國第一大貿易夥伴)、墨西哥(第二大)、加拿大(第三大)同步爆發外交衝突與貿易戰的做法,就讓市場難以理解並同時消化衝擊代價。

「(一步到位地對中國加徵超過60%的對等關稅)是不必要、也不明智的。即便是決策果斷的企業,也不可能在短期內完成如此劇烈的產能轉移,」卡斯警告,如果川普政府不能有秩序地說明自己的經貿政策,這種不確定性所引發的市場焦慮與供應鏈混亂,勢必將回頭衝擊美國本土的消費者與經濟,反而削弱政府長期對中施壓的戰略空間與政策控制。

「白宮只剩下10個月的時間能解決(對等關稅與製造業回流)問題,他們必須在此期間證明這些政策對美國經濟的效果,否則我們將看到鋪天蓋地的政治阻力,」共和黨眾議員提里斯(Thom Tillis)就對《國會山莊報》(The Hill)表示,川普政府最晚得在明年2月之前達成其承諾的有力貿易協議,否則共和黨必定將在2026年11月的期中選舉付出慘痛的政治代價。

在川普對中國超過100%的對等關稅生效後,中國外交部發言人毛寧也在社群媒體上發出了一段毛澤東在1953年2月、韓戰末期的演講:「就是說他們(美國)要打多久,(我們中國)就打多久──(我們會)一直打到完全勝利!」而在影片貼文中,毛寧沒有點名川普關稅與美國,只留下一面五星旗與一句態度強硬的官方喊話:「我們是中國人,我們不畏懼任何挑釁,我們絕不退縮。」

但毛寧等人的戰狼外交,似乎只是中國對外的程序發揮。因為根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的說法,過去幾個月來,北京當局其實一直焦慮於「不知道該怎麼和川普溝通」的外交困境。

報導指出,2024年11月川普當選總統之後,北京當局一度「氣氛樂觀」,一方面是因為中國已經有川普1.0政權的交手經驗,二方面川普團隊在競選過程中也不斷釋出「不排除與中國商談『大和解』」的可能性。但在川普2.0團隊正式就職後,以中國外交部長王毅爲首的中方團隊卻不斷在華府碰壁,因為王毅先與國務卿盧比歐會面卻不歡而散,隨後王毅試圖接觸白宮國家安全顧問瓦爾茲(Mike Waltz)以了解川普對中政策態度的請求又碰了閉門羹。等到川普關稅公布後,北京再次尋求和白宮高層幕後接觸,但川普幕僚團卻紛紛婉拒,並重申:川普只接受和習近平本人、或至少他的親信蔡奇出面才願意溝通。

對於美方而言,川普只願意和習近平來電的理由,一方面是川普本人非常熱衷於「強權交手」的政治表演,二方面是在中國集權統治的結構下,只有習近平本人有權力對美中貿易問題作結構性的讓步。

但對中國政府而言,川普「指名國家主席對談」的舉動,卻是難以配合的政治忌諱──為了保護國家領導人的權威性,除非雙方幕僚已經事前確認好交涉結果並能「確保結果的成功性」,否則習近平通常不會主動致電、和外國領導人進行一對一的直接外交談判。因此,在無法確定川普與美國政府的真實態度與政策方向之前,北京不大可能冒著習近平外交受辱的風險,安排雙方直接通電。

然而,隨著美中貿易僵局持續惡化,川普推動對等關稅所引爆的新一波貿易戰,也已「暫時性」中斷了兩國間的越洋貿易。對中國而言,這可能引發中小企業倒閉與失業潮;對美國而言,則潛藏物價上漲、進而對才剛開始的川普2.0執政帶來政治危機。

儘管川普政府堅稱,美國作為全球最大消費市場,能憑藉「買方市場」地位迫使境外企業吸收加稅成本,但當稅率突破145%,絕大多數中國商品將因虧損或無利可圖而退出美國市場。在短期內缺乏規模相當的替代製造來源下,因「直接缺貨」而非「關稅轉嫁」導致的物價上漲,恐難以避免。

以2024年度為例,中國出口的商品就占美國進口總額的15%,其中智慧型手機、電腦、電池、電子設備等,就占中國對美出口總額的20%以上;至於美國對中國的出口商品,則以大豆、石油與天然氣等農產品與能源原物料為大宗,占其美國對中出口總額的17%左右。

值得注意的是,美國對中國進口依存度最高的主要貿易產品,分別是中國生產的照明設備(占同商品美國進口份額的98%)、熱水器與吹風機等加熱設備(60%)、塑膠製品(57%)、玩具(56%),與包括Iphone在內的智慧型手機(40%);但中國對美國產品的進口比例,卻只有疫苗(38%)和醫療設備(31%)高於3成。

通常,中國與美國西岸的貨櫃船期為12至30天不等。但自2024年11月川普勝選後,雙邊貿易商即開始「囤貨準備」,為潛在追加關稅預作防範。因此撇除市場對價格的預期反應,美國本土實際仍有約60至90天的庫存緩衝期,才會真正面臨「中國製造」斷供的壓力。

與此同時,中國也在一夜之間被排除在美國──其最大出口市場之外。除了白宮追加的145%的對等關稅,從5月開始,中國發往美國的800美元以下國際小型包裹,徵收申報價格120%、或單件至少200美元(6月1日起生效)的關稅。這不僅全面衝擊中國跨境電商在美國的布局,更將進一步對中國小型製造商陷入資金周轉困難與營運危機,衝擊同樣不容小覷。

《金融時報》認為,川普解放日關稅的強度雖然讓北京感到意外,但其應對策略與反應卻相對平緩而冷靜,這是因為從2018年川普第一任期的美中貿易戰以來,兩國的貿易磨擦就一直沒有降級,因此北京早早就已準備好對應腳本──包括動員國營企業組成的「國家隊」介入救市,有策略地讓人民幣貶值以緩解出口壓力,中國企業也積極「出海」藉由第三地工廠繞道、甚至洗產地等方式以突破美國的貿易壁壘。

此外,自從COVID-19疫情之後,習近平也逐步在準備「貿易脫鉤」的可能情境,除了中國官方不斷喊出「經濟結構將從出口導向轉為內需消費」,並試圖將川普新一波貿易戰,敘述為「中國經濟升級」與「中國取代美國穩定全球自由貿易」的機會願景。

但中國對川普關稅的政策回應與外界預期仍存在明顯落差──一方面是因為中國內需經濟本身已現疲態,無論是徘徊在20%左右的青年失業率、持續發酵的房市危機,或地方政府債務壓力,都隨時可能在這波貿易動盪中引爆中國社會的「維穩風險」,使得北京在短時間內難以承擔劇烈的經濟調整或轉型衝擊。

至於民間盛傳的報復手段──例如大幅貶值人民幣,或者中國可以大量拋售持有的美國國債以衝擊美國經濟──則被經濟學界認為是「自爆多於報仇」的下下策之舉。

像是法國《世界報》(Le Monde)就分析,儘管中國「理論上」可以以拋售美國國債作為施壓手段,但實際上這種做法卻不合邏輯,「如果中國公開表示『我們要大舉拋售美國國債』,那麼整體美債的價值將下跌,中國自己手中持有的資產也會縮水。在這一過程中,美國聯準會的緊急介入不僅擴大中國拋售美債的損失,從而引發一場對中國本身傷害更大的金融風暴。」此外,人民幣的大幅貶值雖有助於提升中國出口競爭力,卻也可能引發北京最為忌憚的資本外逃風險。透過操控匯率向國際市場傾銷廉價製造品,不僅可能加劇外部壓力,也勢必引發東協國家、拉丁美洲與歐盟等中國積極爭取結盟對象的不滿。

正因如此,在川普關稅措施出爐後,儘管各國普遍對美方做法感到不滿,卻幾乎沒有國家以實際行動響應習近平「維護自由貿易、對抗川普關稅霸凌」的號召──這正是中國當前處境的另一個戰略困局。

事實上,隨著川普關稅戰對於世界各國的無差別開火,中國外交系統的宣傳系統,也非常積極地試圖拉攏歐盟、日本與韓國等美國盟邦,像是中國駐韓國大使戴兵就積極在社群網路上宣傳「別忘了,正是因為中國敢於反擊,美國才推遲了對等關稅措施」,並呼籲東亞各國應該和兔死狐悲地與中國站在同一陣線,否則當中國輸掉這場關稅戰後,其他更弱小的國家將更難抵抗川普的「貿易霸凌」。

同樣的呼籲,也發生在習近平本人對歐盟、東協的「團結喊話」──但就公開結果而言,世界對於中國的外交拉攏,大多抱持著禮貌但迴避實際行動的安全距離。《世界報》駐北京特派員蒂博(Harold Thibault)分析:

「北京確實有一種想當然爾的期待,他們以為歐洲各國對於川普、JD范斯的強烈反感與疑慮,以及對美國在處理烏克蘭問題與關稅策略的不滿,就會讓歐洲『自然倒向中國』。但實際上,這遠沒有他們想的簡單。」

蒂博指出,歐洲社會仍普遍因為中國對新疆再教育營、西藏文化迫害而對中國政府的威權性質與人權迫害抱持疑慮。同時,過去幾年中國電動車的大量傾銷與國際搶市,也引發歐洲產業界對於「中國貿易」的不滿和疑懼。

就算不論政治立場與價值外交,在川普貿易戰的背景之下,中國與歐洲經濟之間仍有難以調和、甚至必須互相競爭的結構性限制。蒂博指出,儘管中國仍被歐洲企業視為重要市場,但在COVID-19疫情之後,中國內需明顯放緩,這不僅讓歐洲企業愈來愈難在中國獲利,中國為了內需轉型的鼓勵政策,也往往對包括歐洲在內的西方投資採取嚴格限制、甚至抱持排斥態度。因此,相較於和中國合作對抗川普,歐盟各國更擔心無法進入美國的中國商品將進一步傾銷歐洲,進而衝擊歐洲本身也正全力推動的「再工業化」經濟進程。

類似的疑慮,也出現在日本。日本進步派大報《朝日新聞》就以社論表示,在川普解放日關稅風暴之下,中國政府開始大聲疾呼「反對美國濫用關稅霸凌」、「應該維護以WTO為核心的自由貿易體制」,「然而,中國以『自由貿易的旗手』之姿批評美國,不免讓人感到一種違和感。因為中國自己就常違背自由貿易原則,以經濟手段施壓他國,例如因應福島第一核電廠處理水排放問題而禁止進口日本水產,或對在中國政策上採強硬立場的澳洲葡萄酒加徵高額關稅。」

「川普政府主張的『對等關稅』不僅是過度反應,甚至可說是離譜。但若其他國家只是繼續高喊『必須守護自由貿易』,最終恐怕只會讓中國製造橫掃全球。」

《朝日新聞》社論指出,川普的關稅風暴正逼使世界經濟的運作邏輯進入強制洗牌的全新時代,美中以外的國家要如何尋找生存之道?一個能與川普新政和中國式資本主義共存的世界經濟秩序,又該是什麼模樣?也成為各國決策者與企業,在各種恐慌與猜忌之中最想知道的答案。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。