Hello World 國際週報》

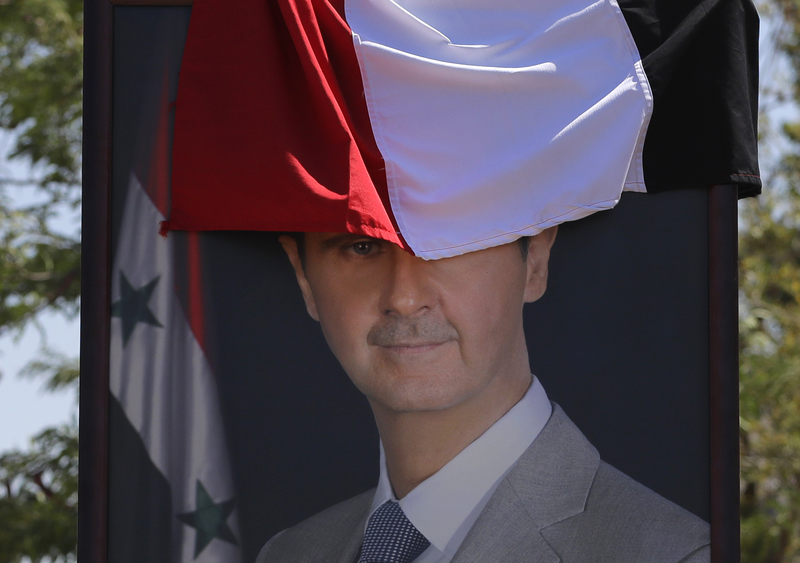

殘酷殺害數十萬平民而被阿拉伯世界集體制裁與孤立的敘利亞總統巴夏爾.阿薩德(Bashar al-Assad),5月19日高調現身沙烏地阿拉伯主辦的「阿拉伯聯盟元首高峰會」,並在多國領導人的鼓掌與親吻下,正式恢復自2011年敘利亞內戰爆發以來、阿薩德政權被阿拉伯聯盟停權12年的成員國資格。這象徵曾長期力挺敘利亞反抗軍起義的阿拉伯世界,正準備承認犯下殘酷反人類罪、包括使用化學武器屠殺平民的阿薩德,已贏得殺戮12年的敘利亞內戰。

但在震撼世界的「暴君外交」背後,阿薩德在國際舞台的高調歸來,不僅因為美國撤離中東的戰略真空,也反映了全球第一石油大國沙烏地阿拉伯在年輕王儲領導下的大膽戰略,更與數百萬敘利亞難民的遣返爭議、以及敘利亞傾政府之力把販毒產業布向阿拉伯世界有關。

2023年5月19日下午,沙烏地阿拉伯的港都吉達(Jeddah)城內,沿街都是代表阿薩德政府的敘利亞阿拉伯共和國旗。黑頭車隊載著遠道而來的敘利亞總統阿薩德,在國際媒體與歡聲夾道的迎賓人潮中,進入到了第32屆阿拉伯國家聯盟(Arab League)元首高峰會的會場,並與等待許久的東道主──沙烏地王儲、也是沙國目前的實際統治者穆罕默德.本.沙爾曼(Mohammed bin Salman,國際多以縮寫「MBS」代稱)──相見歡。

雙方一見面就笑逐顏開,MBS主動摟著阿薩德互親臉頰,兩人熱絡的互動就像是深交多年的老友。但政治諷刺的現實卻是:直到幾個月前,沙烏地阿拉伯一直是敘利亞反對派的最大國際支持者之一;在長達12年的敘利亞內戰中,出錢出力出武器的沙國王室,更曾不止一次放話「敘利亞的未來沒有阿薩德的位置」、「手染人民鮮血的暴君,必將血債血還」。

然而在阿薩德重返阿拉伯國家聯盟的會場上,MBS卻率領著阿拉伯各國展開雙臂,不僅為敘利亞恢復成員國資格而鼓掌,更期待「阿拉伯兄弟們」能一齊就敘利亞的內戰重建、戰後投資攜手前進。阿拉伯聯合大公國更正式邀請阿薩德以「敘利亞總統」之姿,親自出席年底將在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會(COP28),藉此讓阿薩德正式回到國際政治的一線舞台,從全球唾棄的戰爭罪嫌犯,重回到阿拉伯之春以前、能與各國元首同台並肩的地位模樣。

但在內戰中親人遭到殺害、甚至被迫遠離故土的1,000多萬敘利亞難民來說,卻對「阿拉伯世界和解『戰爭暴君』」的超現實發展,感到絕望而不可置信。他們除了譴責阿拉伯國家聯盟對「戰爭犯的縱容」是與虎謀皮,更對各國政壇因此四起的傳言──阿拉伯各國正準備以「內戰終結」為名,將數百萬戰爭難民大規模遣返回敘利亞──而感到驚駭焦慮。

現年57歲的巴夏爾.阿薩德,2000年起就一直是敘利亞阿拉伯共和國的總統。他繼承了父親──阿拉伯民族主義的代表領袖之一,以政變奪取政權的軍事獨裁者──哈菲茲.阿薩德(Hafez al-Assad)的專制權力,並在2011年阿拉伯之春引發敘利亞革命後,憑藉俄國與伊朗的軍事協助,以極為血腥與爭議的鎮壓手段統治大半敘利亞至今。

作為哈菲茲的次子,巴夏爾原本是阿薩德家族裡最低調而沒有政治能見度的「局外人」,因為家族政治的事業早已確定要由個性外向豪放的長子──巴塞爾.阿薩德(Bassel al-Assad)──繼承,於是謹慎寡言的次子巴夏爾年輕時就選擇學醫,甚至遠赴英國留學,在海外擔任專業的眼科醫師。

但1994年1月,作為指定接班人的巴塞爾在一次飆車事故中慘死,敘利亞政府緊急召回人在英國行醫的巴夏爾,強迫他放棄醫師職業,並安排他轉入軍校、重新學習成為「獨裁者的繼承人」。直到2000年哈菲茲心臟病猝逝,內向的巴夏爾才登上了敘利亞大位,成為阿薩德家族的第二代統治者。

在西方接受教育的小阿薩德,上台之初曾積極推動敘利亞的經濟改革,除了大力推廣市場自由化以外,他也以肅貪、開放國家為由,暗示要與西方國家修好,讓敘利亞走向「中國模式」成為經濟富饒的現代化國家。然而在改革過程中,阿薩德的統治地位對內不斷遭到父親舊部、甚至自家叔伯的挑戰,對外則遭遇反恐戰爭與美國入侵伊拉克所導致的區域巨變,因此其經濟改革的成果不僅少有成效,個人獨裁統治的地位也並不穩固。

2010年年底,一名突尼西亞年輕菜販遭遇警察欺凌的自焚事件,引爆了席捲中東的「阿拉伯之春」。各地四起的公民抗爭運動,先是推翻了突尼西亞與埃及的獨裁政權,並在2011年3月傳進了敘利亞。但與其他國家的政治進程迥異,阿薩德政府面對公民和平示威時,第一時間就選擇「軍隊鎮壓」,讓自己的弟弟馬希爾.阿薩德(Maher al-Assad)帶領戰車兵團發動清鄉屠殺。於是敘利亞的公民抗爭迅速演變成全國性衝突,血流成河的敘利亞內戰自此爆發。

內戰一開始,阿薩德政權一度瀕臨崩潰。因為對內的血腥鎮壓,不僅刺激了敘利亞人的反政府情緒,士氣低迷的正規軍紛紛倒戈「自由敘利亞軍」(Free Syrian Army)加入起義,除了首都大馬士革陷入戰場,阿勒頗(Aleppo)、霍姆斯(Homs)等北方都會也很快加入反抗陣營。同一時間,眼見敘利亞局勢不妙的阿拉伯世界,也在沙烏地阿拉伯的帶領下宣布「支持敘利亞人民起義」──其一方面大量投入金錢、物資與武器供反抗軍使用,另一方面也在2011年年底凍結「阿薩德政府代表敘利亞」的阿拉伯國家聯盟成員資格,試圖以政治外交的手段孤立阿薩德政府,視其為時日無多的暮日暴君。

儘管在沙烏地、卡達、阿拉伯聯合大公國的援助支持下,敘利亞內戰一度成為五五波的全國混戰,但阿薩德卻展現了令世界意外的謀術能力。他先是穩住了一度四分五裂的政府軍心,並說服本來就在敘利亞租借軍港的俄國總統普丁(Vladimir Putin)派出俄羅斯空軍與軍事顧問團協助平亂,並說服伊朗與黎巴嫩真主黨以「志願軍」的形式派兵參戰,甚至連與西方互動密切的伊拉克、黎巴嫩中央政府,也都暗中以糧食、燃油與彈藥支持阿薩德政權。

在伊朗與俄羅斯的鼎力相助下,握有重型武器與空軍的敘利亞政府軍很快地反守為攻,並趁著反抗軍缺少團結且派系分裂的猜忌空檔,派出部隊四處反攻──過程中,阿薩德的部隊不僅慣常性地對平民設施與醫療單位發動密集轟炸,甚至會以斷水斷糧、故意狙殺醫療救援隊伍的方式,不惜讓平民枉然慘死,也要在阿勒頗(Aleppo)與霍姆斯(Homs)等百萬居民級別的大型都市,發動長達數年、猶如中世紀攻戰一般的圍城渴殺。

除了以圍城來挫敗反抗軍士氣,阿薩德也在俄國軍事顧問的幫助下,數次對平民城鎮區發動「化武屠殺」。其中最讓國際震驚錯愕的,即為2013年8月21日凌晨,在首都大馬士革郊區反抗軍城鎮古塔(Ghoutta)的化武襲擊事件──根據衛星照片與土壤證據,敘利亞政府向古塔發射了沙林毒氣火箭,並在極短時間內造成1,700多人死亡。

雖然古塔化武襲擊事件是二戰之後死傷規模最大的生化武器攻擊,並讓阿薩德成為各大人權NGO與流亡人士指控的「反人類罪戰犯」。但在俄國的外交施壓下,不願就敘利亞問題再次向中東用兵的時任美國總統歐巴馬(Barak Obama),最終並未對阿薩德跨越紅線使用化武的行為做出積極回應,僅委由禁止化學武器組織(OPCW)出面,銷毀敘利亞的化武庫存。但此後,敘利亞空軍卻仍持續在敘北的反抗軍城鎮,發動規模較小的毒氣彈轟炸。

國際社會的消極回應,重挫了敘利亞人民反抗暴政的士氣。自此之後,敘利亞反抗軍的派系分裂日益嚴重,內戰局勢也逐漸倒回政府軍一面。特別是在2014年ISIS在伊拉克崛起後,揮軍攻占了敘利亞西北部的沙漠地區,以美國為首的國際焦點也迅速從「支持革命起義」轉向「反ISIS戰爭」,這也讓穩住腳步的阿薩德政權得到關鍵的喘息機會,最終更趁機將反抗軍逼入了敘利亞西北沿海、緊鄰土耳其的邊境省分易德利卜(Idlib)──雖然內戰局勢至今尚未完全終止,但阿薩德政權自此卻也穩住了「不敗」的準勝利地位。

雖然阿薩德靠著生存直覺逆轉了被推翻的命運,但敘利亞內戰迄今鏖戰了12年,要如何在缺少天然資源且勞動人口大量流失的現實下,支撐龐大的戰爭支出?阿薩德政府的選擇之一,即是傾國家之力生產毒品「Captagon」。

Captagon原本是西德德古薩製藥集團(Degussa Pharma Gruppe)在1960年代發明的專利藥名,它是含有安非他命的合成物,其中具成癮性「芬乃他林」(Fenetylline),曾常用於注意力不足過動症(ADHD)與嗜睡症;但因藥物副作用與成癮性問題,在1980年代以後就陸續遭到各國禁用,各大正規藥廠目前早已不再生產。然而相關原料與配方卻遭犯罪組織取得調整,於2000年後搖身一變成為大量生產且廉價的「安非他命類毒品」,甚至盜用Captagon的藥名──但實為毒品──流行於東歐與中東販毒網路。

2011年內戰爆發之後,敘利亞的國內經濟一度崩潰,以阿薩德弟弟馬希爾為首的家族年輕幹部,卻將腦筋動到了毒品貿易。因為在戰爭之前,阿薩德政府就已涉入了從中東各地轉運毒品的犯罪網絡(馬希爾本人就以毒癮發作的暴力行為而惡名昭彰)──像是從伊朗與伊拉克轉運海洛因,或在黎巴嫩參與大麻的國際貿易──對於跨國販毒早有經驗;況且敘利亞本地的製藥工業本就發達,手中的專業設備與原物料也易於大規模生產Captagon這類廉價毒品。

英國《金融時報》(Financial Times)估計,在敘利亞生產的Captagon毒品,每片成本不到1美分(未及新台幣1元),但在沙烏地阿拉伯的販毒現場裡卻能暴漲到每片20美元(約新台幣600多元),純度更高的版本甚至1片要價32美元(約新台幣990元)。而一來一往之間的巨大利潤,不僅成為了敘利亞戰時經濟最為重要的出口商品之一,每年的販毒淨利更恐超過570億美元(約新台幣1兆7,500億元)。這類毒品吸食之後,用毒者會出現精神亢奮、不感疲倦與自覺充滿自信心的反應,但成癮之後就會出現情緒萎靡與腦部、心血管受損等傷害。

在敘利亞內戰中,Captagon是各路軍閥讓前線士兵服用的「戰場興奮劑」,並曾因為ISIS的崛起而被歐美媒體傳為「聖戰麻藥」。但在戰場之外,成本低廉且容易取得的Captagon卻也迅速傳遍中東各國──其一部分是作為狂歡派對的興奮劑使用而廣受歡迎,另一部分也被各國底層勞工當成「過勞者提神劑」的日常使用。

以敘利亞為軸心的Captagon販毒網,目前雖以中東北非為主要市場、貨量80%多銷往沙烏地阿拉伯,但隨著販毒規模的擴大,除了黎巴嫩與伊拉克的既成運毒網路外,在約旦、土耳其、埃及與沙烏地阿拉伯,也都出現了相應配合的當地毒梟幫派,甚至連遠在歐洲的義大利黑手黨「光榮會」('Ndrangheta)都已涉足敘利亞毒品的代理生意,幫助阿薩德的販毒市場擴張到南歐與西非,賺取更龐大的犯罪暴利。

直線擴張的Captagon販毒網,雖為阿薩德家族賺來暴利,但鄰近的中東各國──特別是近期積極對外開放,但國內政治卻因社會文化劇變而危機四伏的沙烏地阿拉伯──卻也因為毒品貿易的猖獗而出現了明顯的治安隱患。因此從去年(2022)開始,以沙烏地、約旦與阿拉伯聯合大公國為首的主要受害國家,也開始私下與敘利亞外交部接觸,希望就跨國毒品犯罪問題與大馬士革進一步合作,試圖阻止這波失控「毒潮」繼續往阿拉伯半島蔓延。

沙烏地與約旦積極遊說阿拉伯聯盟「重新接受」阿薩德政府的路線,在阿拉伯世界裡引發了相當大的爭議。像是目前仍持續金援敘利亞反抗運動、並曾公開批評阿薩德是「戰爭罪犯」的卡達王室,就不願在阿拉伯國家聯盟峰會上與阿薩德本人公開互動。唯在沙國王儲MBS的強勢推動下,顧忌MBS顏面的聯盟諸國都不敢正面質疑與敘利亞和解的決定,而卡達也僅以「代表團提前退席」的方式作消極抵制。

批評意見認為,沙烏地阿拉伯雖受敘利亞毒品危害最深,但與下令製毒的毒梟首腦阿薩德討論「跨國反毒合作」,無疑就是請鬼拿藥單──就算在聯盟峰會上,阿薩德一派大方地承諾各國合作執法,甚至默許約旦空軍在隔天發動邊境空襲、轟殺了其中一名被跨國通緝的毒梟首腦,但敘利亞政府不僅拒絕承認自己涉入販毒網路的主導角色,在跨國執法問題上亦沒有與沙烏地達成任何具體、或具明確約束力的合作共識。

此外,在聯盟峰會上,MBS多次提到的「阿拉伯世界應該參與敘利亞戰後重建的投資」,也在國際社會上引發爭辯。沙烏地主張,在2023年2月土耳其─敘利亞大地震後,國際社會面對數十萬敘國地震災民的救援無力感,已證明連續12年的外交孤立與經濟封鎖或許已經不合時宜,因此在人道與政治現實的考量下,外界應該積極促成敘利亞的正式終戰,以重建投資的未來展望,說服仍在衝突卻已確定獲勝無望的反抗軍,與阿薩德政府共榮和解。

《金融時報》報導,在峰會場內與周邊的外交交涉中,沙烏地、約旦與黎巴嫩都提出了「敘利亞難民返鄉」的想法,希望由沙烏地以重建敘利亞為名提出巨額金援,交換阿薩德政府階段性特赦並允許「一部分難民」歸鄉敘利亞。藉此,敘利亞將向國際社會展現出足夠的和解誠意,作為中間調停者的沙烏地也能以此說服美國與歐盟解除對敘利亞的戰爭制裁,並藉由重建投資與政治合作,進一步擴大沙烏地作為中東區域霸權的戰略影響力。

昔日以美國馬首是瞻的沙烏地,過去3年來與拜登(Joe Biden)政府關係緊張,無論是國際油價的產能調節、還是就入侵烏克蘭問題協同譴責俄羅斯,MBS主政下的沙烏地都帶著阿拉伯世界與美國唱反調。而本回阿拉伯國家聯盟重新接納阿薩德的決定,更在美國政壇引發不小的撻伐聲浪,並進一步質疑美沙同盟的傳統默契,是否再度出現裂痕。不過對於阿薩德重返阿拉伯國家聯盟一事,美國國務院雖表達「反對意見」,但在政策上並沒有更具體的反應。

對沙烏地而言,隨著美軍在2021年全面撤出阿富汗,並將戰略重心從中東反恐大舉轉向圍堵中國後,沙烏地與美國的國家利益已不再同過去一樣緊密無間,但美國留下的權力真空卻讓海灣各國對於國際安全處境深感焦慮,進而給沙烏地大膽抬頭、進一步主導區域政治的政治良機。因此在阿薩德重返阿拉伯國家聯盟的問題上,儘管遭遇歐美輿論強烈批評,但沙烏地卻仍執意推動阿拉伯聯盟做出外交決定,試圖憑藉著與「美國外交立場相左」的爭議立場,來刺探美國對於中東政治的有心無力,並進一步以此作出實力表態、宣示沙烏地作為「阿拉伯盟主」的外交影響力。

然而「安排難民歸鄉」的想法,卻在敘利亞海外流亡社群中引發憤怒與恐慌,特別是避難於中東各國的難民們,都非常擔心這將是阿拉伯國家「強迫遣返敘利亞難民」的政策暗示。

根據聯合國的估算紀錄,在2011年內戰爆發之前,敘利亞的國內人口約為2,280萬人。但在12年的戰火之中,卻有1,350萬敘利亞人,約總人口的60%,失去家園;1,000多萬人中有600萬人出逃海外成為國際難民,剩下則留在敘利亞成為境內流離失所者。以2023年5月為例,在聯合國難民署註冊的敘利亞國際難民多達530萬人,其中339萬人都由土耳其收容,其次則為收容80萬難民的黎巴嫩、66萬人的約旦、與26萬人的伊拉克。

在內戰高峰期間,為了阻止敘利亞難民往歐洲移動並安撫周邊鄰國的人道危機,歐美各國曾透過各種金援支持中東各國的難民收容計畫。但隨著敘利亞內戰的長期化與美國大舉撤出中東的戰略轉移,國際社會對敘利亞的援助也在COVID-19疫情、疫後全球通貨膨脹、俄國入侵烏克蘭等多重原因的影響下,大舉減少投資。因此像是土耳其、黎巴嫩與約旦,本地社會與政壇都已明顯出現了「戰爭即將結束,讓難民儘快返回敘利亞」的意見聲浪。

事實上,在內戰過程中,阿薩德政府也時常以「戰時重建」為由,強制驅離或徵收私有的財產與土地,並將重新開發國土的商業許可,以特殊優惠的方式外標給派兵參戰的伊朗,因此就算逃到海外的數百萬難民願意返鄉,這些難民的土地所有權與昔日財產恐怕也早已阿薩德政府強制徵收而難有補償。

此外,在2023年土敘大地震之後,許多國際媒體與NGO組織,在急於越洋賑災敘利亞時也都發現:一切外來援助與人道行動,都必須透過阿薩德家族的白手套組織才能進入敘利亞。這之中不僅包括國際捐款必須匯入阿薩德家族持有的指定帳戶,包括聯合國援助團隊的採購合約、在地聘僱的員工名單、援助合作的單位對象,全部得由阿薩德家族「指定」,甚至連與敘利亞民眾的互動資料也全部都得被政府監控管理。

「敘利亞內戰迄今已經12年過去,在這場無止盡的血腥中,世界至少見證了超過50多萬人被殺(聯合國截至2021年度估計58萬人死)——根據統計,在這死去的50多萬人中,超過90%都是死在阿薩德政權所施加的暴力鎮壓下。」資深的黎巴嫩裔中東記者加塔斯(Kim Ghattas),引述了聯合國難民署的統計資料,試圖解釋阿薩德政權給敘利亞帶來的血腥紀錄:

「我想強調的是,聯合國早已放棄更新敘利亞內戰的傷亡人數好一陣子了,50萬人死亡的數字其實已經是幾年前的資料。因此當我們在談及戰爭代價時,其實並不包含被阿薩德綁架、關入黑牢中失蹤的13萬5,000個名字,以及那些因內戰間接死亡、或數百萬名失去家園的敘利亞難民。」

加塔斯認為,阿薩德重回國際社會的腳步,仍將持續受到戰爭罪指控與人道咎責的壓力阻礙。但撇除道德責任與普世價值的束縛,阿拉伯世界目前近乎無條件地與阿薩德和解,仍將留下許多一觸即發政治未爆彈,隨時可能觸動下一場阿拉伯之春或跨越國境的衝突危機。

「如果沙烏地能找到一種能讓難民自願返回敘利亞的方式,那當然最理想。但國際社會要如何保證這些難民是自願與安全的返鄉呢?我們目前還看不到有任何承諾機制,能確保這些年輕人的『返鄉安全』。」加塔斯說:

「許多人在結束難民生活後,回到敘利亞卻被指控為叛亂分子而遭到逮捕、甚至強迫充軍——這就是現實中,正持續發生在敘利亞人身上的返鄉現實。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。