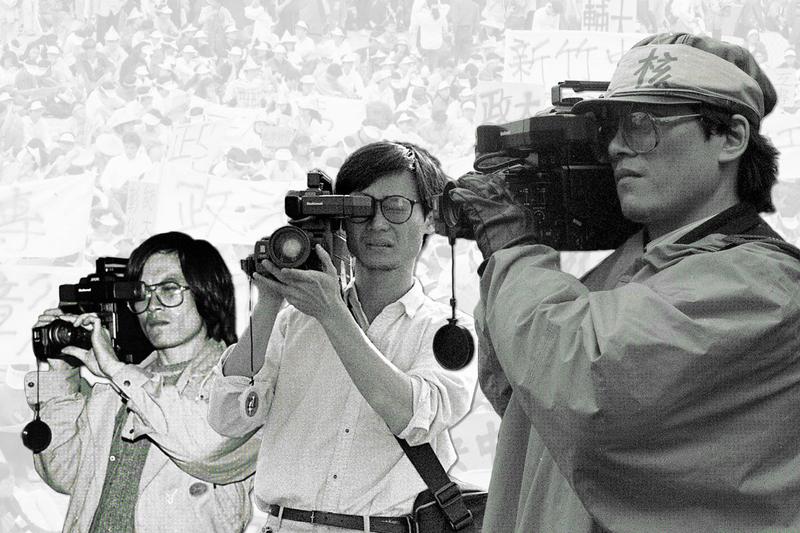

綠色小組30年

在波瀾壯闊的80年代,滿腔青春血與熱的他不經意被捲入浪潮,以傅島為名,拿起攝影機,踩上綠色的浪頭;在激情冷卻的90年代,被運動高潮抽吸到疲乏窘困的他,轉身離開街頭,以黃樂山之名,手捧歷代出土文物,回歸生意子的天賦本色。從極左走到極右,旁觀者看得不解、詫異,他自若得像只是推開一扇門,從這邊走往那邊。

一路循著門牌號、盯著Google Map的藍色小點前行,最終竟被引進一間古董文物店。入門,滿室木質香氣撲鼻,弦樂聲悠揚繞耳,一時間,迷亂衝突感湧上,這次採訪的主題,不是80年代在各個運動現場舉著攝影機衝鋒陷陣、紀錄真實,激情對抗主流媒體的「綠色小組」與核心成員傅島?

正疑惑時,一個送貨員模樣的男人抱著紙箱進門,直直走入店後方,幾句低語與窸窣摩擦聲傳出,聽來就是標準簽收程序。豈知不多久,男人踏了出來,有些羞赧、帶點拘謹,他開口招呼,說:請到後方坐,喝茶聊。

啊!什麼送貨員,他是傅島本人哪。

轉進裡間,雅緻的木桌、木椅,邊上的古壺、老茶,圍構起一方悠然閒適,見他燒水、煮茶、溫杯,動作嫻熟,和緩平靜;他轉身又燃起沉香,隨熱而蒸騰馥郁的香氣,層次分明,就此在鼻息間舞動,舒緩得人暢然。難以想像,當年他是如何炙熱著青春的血與熱,在生猛的運動裡衝鋒陷陣。

「『你這搞綠色的,怎麼現在是搞這些極右的東西?』當年一起搞運動的朋友看我玩這些,都這樣說,好像不以為然。」似乎是看穿我的迷亂,傅島笑了,自己說了起來。

回到80年代的時空下,說他是個運動者,不如說他是生意子,進綠色小組前,他跟著朋友的媽媽投資房地產,短短時間就小有斬獲;離開綠色小組後,又成了古董商。只是,在波瀾壯闊的運動年代,傅島不經意被捲入浪潮,又踩上了名為綠色的浪頭。

今年54歲的傅島本名黃樂山,是位古董商人,也是眼光極好的藏家,而他的人生際遇,像是曲轉的山路,每一次轉折,都帶給他一方新風景,也都為他的再下一次轉折,預備好一些什麼。

「我16歲就開始鬼混,高中6年沒正式畢業,鐵工、模具工、電信工都做過,也當舞廳圍事、開賭場,生活沒什麼目標,就是想當兄弟。」這樣耗了3年,傅島說著說著有些不好意思。

他後來「改邪歸正」的故事是這樣的:他曾看著2個人浴血力戰7人,打死不退,也曾看過拿刀的去教訓登門舉槍要錢的,更目睹平時親如兄弟的麻吉,因為一方出言不遜得罪另一方的長輩而被砍成殘廢。「這些事,讓我明白:混兄弟的就是這樣,在一些重要的時刻、在一些『眉角』被踩到時,你有沒有那個『ㄍㄧㄡˋ小』(台語,膽識)去面對,那刀,你砍得下去嗎?」那年,傅島19歲,他確信自己不是混兄弟的料。

多虧那段日子,傅島看過不少刀光劍影的「大場面」,膽子壯了、冷眼慣了,還好心橫不了。後來上街拍綠色小組的紀錄片,這轉化成了一大優勢,什麼水柱沖、石頭飛,或是人群的推擠衝撞,通通嚇不倒傅島。綠色小組核心成員王智章不只一次說:「傅島拍回來的東西,最穩、最冷靜。」

那個年代,會上街參加運動、尤其是身體力行去推動或執行些什麼,多少與黨外人士有關聯,傅島卻是個例外,「我跟黨外沒有淵源,頂多就是看過幾本黨外雜誌。林正杰的街頭狂飆,我都有去,但那是好奇、湊熱鬧,那種大場面,離別的、動人的氣氛,真的讓人感動,但其中讓我在意的,是大眾媒體的不老實,是他們捏造事實、不提現場真實的處理方式,那種氣憤,應該是我加入綠色的動力。」

於是,當《前進》系統的王智章透過朋友招兵買馬,說要找人拍錄影帶,要為1986年底的中央民代選舉、為第一次兩黨對決留下紀錄時,一股血和熱湧上心頭,傅島放下正起飛的房地產生意,去了,從王智章手上拿過機器就開始拍了,從一場場的政見發表會開始,到後來的機場事件、520農民運動事件…,在那樣的運動的年代,傅島無役不與。

在他眼中,王智章是綠色小組管行政的大腦,找錢、分派任務、想點子,主掌一切,李三沖則是剪接室的大腦,所有影像經過他,就有綠色的風格樣貌。「至於我喔,每天一起床就有通告,透早拿了機器就出門,深夜才回家,我也不知道我是什麼,就是一直拍啊。」傅島笑了,那熱血澎湃的青春光采,時隔30年又回到他的臉上。

30年前,通訊不比現在方便,言論不比現在開放,社會運動雖風行,難免還是風聲鶴唳。但在綠色小組,不需多說一字或多問一句的信任,比起歃血為盟或結義立誓更牢靠。很多當年事,他們都是近幾年才拼湊出全貌,每個人手上都握有一部分的綠色碎片,在事過境遷多年的酒酣耳熱後,他們才鬆攤了手心,拼出了沾滿革命汗水的歷歷往事。

「譬如綠色最後的那段時間,我們有了電波發射器、轉換器跟天線,在當年尤清參選台北縣長的競選總部,突破電視只有三台的壟斷,成功發射訊號、即時轉播晚會畫面。」傅島回憶那晚,綠色全體成員的亢奮、成功接收到畫面訊號的民眾來電感謝⋯⋯,他直說自己一輩子不會忘記。王智章也說,國民黨的謊言,在那一夜被顛覆,那時大家臉上的興奮,至今猶新。

傅島說,那台發射器是自己趁著赴中國大陸拍老兵返鄉的機會弄到的,走私的途徑,也是回程時在機場一個個找人攀談問來的。而那次的拍攝,是傅島在綠色小組的最後任務,尋找發射器過程中意外發現的出土文物供應管道,也是開啟他搖身成為古董商人的關鍵轉折。

「綠色裡沒人知道這一段,大家最清楚記得的,就是我們在尤清那成功發射、眾人歡呼的場面。說實在,我當時也不清楚走私回來後,是到了哪個港、又是誰去接頭載回來的。」傅島又笑了,在他臉上,是一種不敢相信的、卻深感驕傲著的滿足,「這件事,證明我們綠色的保密功夫很好,默契很好,知情者從不會主動講,好奇者也都守著不問,但事情也就完成了、過去了,於是一件事,竟可以隔了20多年後才解密,真的好玩也好笑!」

「我們這些人,都鐵齒、固執,決定的事不大會改變,互信的基礎,可能也就在這上面,答應了,就不用擔心。」傅島說。也的確,「默契」、「就是合作久了的默契」,是傅島、王智章、李三沖3人每每回首當年的激情混亂時、回想綠色情誼時,不約而同會吐出的關鍵字詞。

如果當年傅島沒有去找王智章、拿起攝影機,或許會因為房地產生意發達得更早。傅島承認,當年雖然有熱情,但綠色小組的工作真的讓人很累,不僅有體力與精神的雙重消耗,還有入不敷出的金錢壓力,「但我對自己承諾,要貢獻給這塊土地3年時間。賺錢不急,因為我知道這事必須做、要盡力平衡當時三台的報導狀態。」他重然諾,3年的光陰全心奉獻,3年後,他揮揮衣袖不帶雲彩,轉身離開得瀟灑。

離開綠色小組後的傅島,與其他人漸漸失聯,因為遊走兩岸做生意的型態、跑3點半的壓力,因為電話簿掉了的意外……,他從其他運動夥伴口中的極左走到極右,但有意思的是,傅島卻也是因為綠色小組的訓練而挺過後來的歲月。直到3年多前,他在網路上看到網友推薦的花蓮飛魚乾,打電話去訂購,才發現那位老闆是王智章,綠色小組再度重聚。

「綠色的訓練,讓我學會觀察,觀察現場、觀察人,做生意要有的敏感度與體力、耐性,都是這樣來的。的確也因為綠色,我進了古董這一行。」面對所謂的左右光譜路線,傅島看得坦然也瞭然,因為他始終認為,每個顏色或左右立場,其實各有標準,而標準不一。古董商很右?「這是我維持生計的謀生方式。我不會苛求別人對我應該或不應該有什麼看法,人本來各有機緣際遇。」

在傅島眼中,80年代的運動是自發性的,少見被動員的,「紀錄那一切,是真實的,有價值意義的。」他說自己當年會花時間拍下那些騎車、開車到運動現場的民眾,但不拍搭遊覽車去的,「我們綠色內部也會交換意見、討論出我們的『正義』,所以都會少拍那些透過鏡頭觀察到的,在運動場合裡有企圖的、有政治野心的人,甚至剪掉畫面。」

前塵往事總不如煙,綠色小組3年的記憶,如影隨行歷歷在目。當黃樂山品鑑著古董文物,他是傳頌歷史碎片的經手者,但當人們回望台灣80年代驚濤裂岸的街頭運動,在那捲起千堆雪的運動浪潮裡,曾是綠色一員的傅島,已然也是一小碎片的歷史結晶。

沈默了好一陣子,他替傅島、替黃樂山下了註解,替綠色小組的工作意義下了結論,「我在意的總是:禁得起考驗的。」

「我不認為這與綠色無關,像我現在的工作,得判斷出文物的真假好壞,過去在綠色,我們拍攝追求的也是真假好壞,是所謂公平、正義、真理。」他認為每個人的際遇本不同,位置從來不是重點,「重點是,那人是否始終如一,是否禁得起考驗。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。