時間倒回2020年1月21日,COVID-19(又稱武漢肺炎、新冠肺炎)最早入侵台灣的時刻,政府與全民,窮盡一切防疫手段,企圖把新型冠狀病毒阻絕在生活之外;卻有一群人,每一天都使上全身功夫,要把病毒「留存」下來──讓牠們現形、擴增、全面解析,為研製試劑、疫苗和藥物開路。

他們必須穿上防護太空衣、背上呼吸防護裝備,在高度密閉下的負壓P3實驗室裡奮戰,這群和病毒近距離接觸的人,是最難「被看見」的防疫陣線一員。《報導者》走訪分離全台第一株新冠病毒的台大團隊,及負責藥物、疫苗研發重要任務的國衛院團隊,記錄200多天來,他們幾乎以實驗室為家的抗疫人生。

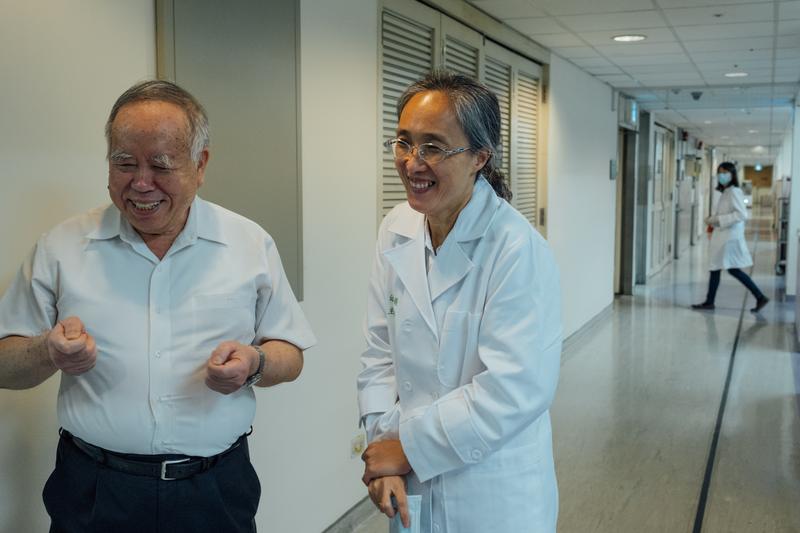

3、4月中台灣疫情正熾,許多人為防疫在家工作,但實驗室的研究團隊形同「被隔離」在實驗室裡。台大醫學檢驗暨生物技術學系教授、台大醫院檢驗醫學部副主任張淑媛,工作兩頭燒,一邊要做病毒分離、培養,提供研究之用;另一方面,因為台大醫院P3實驗室是疾病管制署合約實驗室,還要負擔疑似病例的檢體檢測, 她提到「6月之前,光台大病毒室就做了約7、8千個篩檢」,顯見團隊工作負荷量之沉重。

張淑媛在台灣這次COVID-19之役中有重要貢獻。她領導的台大醫檢和P3實驗室團隊,在1月30日,成功從確診病例的檢體中,分離出首株台灣本土新冠病毒,讓台灣成為世界第四個達陣的國家。

張淑媛回憶,早在去年(2019)12月底、中國傳出不明原因肺炎時,國內幾位疾管署合約實驗室的專家就開始討論該如何因應,展開文獻收集工作,也討論如何用PCR(polymerase chain reaction,聚合酶連鎖反應)偵測、執行病毒分離和培養;1月23日過年期間,台大醫院確診該院第一名COVID-19患者後,團隊就進入全面警戒狀態。

張淑媛提到,那時每天腦袋想的都是今天、明天、下星期要做什麼實驗,「你說會不會累?那時候其實根本沒有時間想到累。」從1月到一直到6月初,張淑媛才終於有了第一個週末「休假」。

這樣的緊繃,除了疫情檢驗和研究開發的需求外,還來自台大P3實驗室在重大流行病破解病毒的「光榮傳統」。

17年前,張淑媛的老師、已退休的前台大醫檢部主任高全良,也成功分離出台灣首株SARS病毒、留名青史。「所以,開始時壓力滿大,我們有責任要把台大這些優良的歷史任務承接下去,」張淑媛說。2017年H7N9禽流感,張淑媛實驗室也分離出台灣第一個本土病毒株。21世紀三大世紀流行病,台大P3實驗室拿了3次「第一」,張淑媛完成其中重要的兩戰。

張淑媛解釋,「有活的病毒才能做後續的分析,」病毒的分離跟培養的重要性在於,不管是了解病毒致病性,或進行抗病毒藥物、疫苗研發、檢驗病人抗體,都可以作為良好研發材料。

但她坦言病毒沒有那麼好養,她要在P3實驗室內,將病人檢體「種在」細胞株上,觀察細胞是否產生病變。儘管大家知道這次新冠病毒(SARS-CoV-2)和SARS病毒都是冠狀病毒,「我們已經知道SARS病毒感染細胞大概長什麼樣子,可是新冠病毒的細胞病變長什麼樣子,沒有人知道,」得花上不少時間仔細觀察,搭配PCR反覆確認。「有時候你就會覺得,我是不是在自己嚇自己,這個是嗎?」張淑媛道出實驗室人員與病毒交手過程時「又期待又怕受傷害」的忐忑心情。

張淑媛透露,團隊在得知這次病毒可能與SARS相關時,就找出當年團隊儲存在液態氮桶中、可以用來培養病毒的猴腎細胞,開始「解凍」備戰。儘管病毒順利分離出來,但要將病毒「放大」──即擴增病毒數量時──面臨病毒濃度養不高的瓶頸,她立即向老師高全良求助,請教SARS時細胞培養經驗,嘗試操作各種類的細胞株、調節條件後,才總算找到讓病毒長得較好的「配方」。

台大P3團隊有著「不能第二」的自我期許。國衛院的P3團隊進行病毒培養,也有著「不能失敗」的壓力。

台灣出現本土疫情後,國衛院即擴大編組、成立15人的P3實驗室團隊,全面備戰COVID-19的病毒培養、疫苗與藥物的動物試驗和篩檢工作。這些平常分散在不同實驗單位的人員,多數是2、30歲的年輕人,自願「跳火坑」,參與既危險又充滿未知的研究工作,是台灣研究機構陣容最龐大的P3團隊。

依據病原微生物對個人及社區危害程度之不同,實驗室會分為P1到P4四種不同安全等級,「P」 為「Physical containment level」(物理收容等級)之意。P3實驗室裡研究與操作為嚴重影響人類健康之高危險性傳染病的病原,包括禽流感病毒(H5N1、H7N9、HPAI)、肺結核桿菌、愛滋病毒、漢他病毒、立克次體、SARS、MERS及此次的COVID-19新冠病毒。

P3實驗室又分為細胞實驗、動物實驗兩種。目前P3細胞實驗室部分,通過疾管署認證的P3實驗室包括:官部門的疾管署昆陽實驗室、食藥署、農委會;研究機構的中研院、國衛院,教育單位及醫事機構的台大、長庚、中國醫藥大學附醫、成大、高醫、三總、高榮等12間。

至於,可以進行動物實驗的P3實驗室,只有預醫所、家畜試驗所、國衛院和中研院4處。

34歲的國衛院感染症與疫苗研究所博士後研究員曾才騰,是團隊的實驗室調度者、也是該團隊資深的P3實驗室人員,2017年爆發H7N9禽流感疫情時,已取得P3實驗室操作的資格,有高風險病原培養的經驗。他也是此次國衛院第一個「接觸」新冠病毒的人。

「我記得是228連假前夕,接到疾管署通知,可以分讓病毒株給國衛院,為了可以快點拿到病毒,雖然連假回南投老家過節,還是趕著連假寫好申請文件,我把表格傳出去後,疾管署立即回覆過來,原來他們也一樣,假日還是有人在工作。」

「大家(研究團隊)都等著我的病毒做分析!」曾才騰遇到的一個關卡,就是要把從疾管署領回的病毒株「養」起來。因為沒有活的病毒,試劑、疫苗、藥物開發的效果,都無法獲得實際驗證,研究根本沒辦法進行。

養起足夠供未來各式研究使用的病毒,是沒有失敗空間的任務。

提起3月初,完成相關文件申請、與同仁前往疾管署拿病毒,曾才騰對每個細節都記憶猶新:拿到的病毒經過3層包覆,約0.5毫升的冷凍檢體先放在試管中,放到專屬的運送罐固定好,最後再放到手提箱中,「一回到國衛院,我就直接往P3實驗室衝了。」不過分配到的病毒只有一管,萬一失敗了,所有的相關程序都得重來,意味著,疫苗、篩劑、藥物的開發時程都要往後延,實驗室裡的第一棒不上壘,後面研究人員是無法得分。

「第一天觀察,病毒好像長得不太好,心裡真的滿緊張的。」好在實驗執行的第二天,觀察到病毒成功養起來,他才能鬆了口氣,目前已經培養到將近400管病毒,「病毒也不是隨意培養、使用的,每一管裡都有活的病毒,所以養了多少管、使用在哪裡,進出都要向疾管署逐日通報,」曾才騰解釋,新冠病毒是被「嚴格控管」的病原。

國衛院副院長、中央疫情指揮中心研發組技術支援平台組長司徒惠康解釋,P3實驗室之所以重要,是因為它是藥物發展和疫苗開發最重要的步驟之一,「病毒的培養、操作、擴大,都要在這裡進行,國衛院還有台灣少有的動物級的P3實驗室,還可以進行病毒的動物攻毒實驗。」經歷台灣無數流行疫病的司徒惠康也直呼,「這次(COVID-19)從分離病毒到進入疫苗開發,是前所未有最快速的一次,研究團隊和實驗室人員,真的是日以繼夜在投入,讓人很感動。」

為什麼要限定在P3實驗室裡進行?因為新冠病毒是新興的病毒,一旦感染,沒有有效的藥物治療,進行相關的實驗要格外小心。司徒惠康指出,疫情爆發之初,台灣有12個與疾管署合作的P3實驗室,可以執行新冠病毒的病人檢體檢測工作,但要進行活體病毒細胞的培養和擴大,疾管署把關更嚴格,只開放台大、成大、長庚、中研院、國衛院5單位可以進行。

進入P3實驗室,必須穿戴高規格太空防護衣、戴雙層手套,且2人一組同時進入,動線也是單向管制、層層防護;人員進出必須記錄體溫,鐵門之外也有螢幕即時監控實驗室內狀況。國衛院感疫所研究助理郭依萍說,每次實驗進入大約4小時,尤其操作的病原可能會有危害性,當然難免有點緊張,「衣服(防護太空衣)一穿上,就是不能吃也不能喝,」每次做實驗前,他們都要先填飽肚子、上好廁所。

由於病原體可能造成一定傷害,P3實驗室人員訓練十分嚴格,人員必須完成疾管署線上課程,也要從實際的操作來考核資格,新手都要由資深的人員帶著做起,從旁監督有沒有正確的風險評估的能力,像是實驗室環境裡的清潔擦拭、不要讓操作台靠身體太近等等,曾才騰就是國衛院P3團隊裡的「魔鬼教頭」,「因為不希望同仁們出事,那我會對不起他們,」他說。

有些新手第一次進P3時,前一晚甚至會緊急得睡不著。郭依萍就笑稱,起初覺得曾才騰的嚴厲「比COVID-19還可怕」,不過,自己實際進去P3實驗室操作後,才理解教練的心情,明白任一個人員若操作不當,都可能對所有人有所影響。

國衛院感疫所助技術師翁容淑,是P3實驗室管理人員,除了協助行政工作,為實驗動物張羅飼料、每天檢查這些小動物不能太瘦也不能太胖,以免影響未來動物實驗的精準度;也要照顧實驗室同事的心情。她笑說,實驗人員進去做實驗一定要「要保持愉悅的心情」,每一個動作都很重要,所以不時就會關心,「你最近心情不好?可以講一講、宣洩一下。」

投入病毒實驗工作,讓這些研究人員「自主隔離」,和公眾、家人儘可能保持距離。「我們會少搭大眾運輸工具,盡量騎車上班,減少和人群接觸。雖然一般人覺得實驗室裡很危險,但我們會很明確知道風險在哪裡;反而在公共場合中,我們不知道危險在哪裡,但我們若發燒、感冒,會很麻煩,」曾才騰說。

為了減少「不明接觸引發的風險」,原本在新竹租屋的曾才騰,4月中搬到苗栗竹南國衛院附近,騎車通勤只要約5分鐘,把和外人接觸的機會降到最小,也爭取多一些休息時間。

這些團隊燃燒小宇宙的能量,都來自家人,但也最害怕牽累家人。

「過年期間,我只有大年初二那早煮了一頓飯給爸媽吃,其他時間就只有回去吃飯,都是爸爸媽媽煮,覺得很不好意思,因為爸爸媽媽年紀都滿大了,」談起父母,張淑媛有女兒的愧疚。

張淑媛說,當時儘管成功培養出病毒,也會擔心自己是否不小心感染,而後傳染給家人,那陣子與家人相處時幾乎都帶著口罩。為了避免家人擔心,也絕口不提自己正在進行什麼實驗,「那時也婉拒了很多媒體的採訪啦,」就是不希望「被曝光」,讓親友擔心。後來成果還是發表出來,「結果連我先生也是看新聞才知道,我成功培養病毒。」

實驗人員的光榮任務,實際上卻得低調進行。翁容淑說,在國院衛實驗室工作,在疫情發生時就會有點「敏感」,所以有告訴家人說,不要跟人家宣傳,以免引發恐慌,「我媽就說,講太多,到最後人家會亂傳,傳到最後就覺得很可怕。」

實驗室人生,面對的是密閉的空間、潛藏危機的病原,孤單而寂寞。為什麼選擇投入?「因為當時沒考上醫科呀、只考上醫技系,」內斂的張淑媛,少見地露出俏皮的笑容直率地說。

雖然不是最初的「第一志願」,但後來她赴美國哈佛大學念書,在一堂公衛課上,討論到某地在發生疫情後,因為檢驗方法能快速辨認病原體,使醫護人員及時對病人做處置,因而控制住疫情,預防更多人受害,「那是我第一次覺得,身為一個醫檢師,真的非常重要。」攻讀博士時,有個到非洲波札那(Botswana)協助成立HIV實驗室的機會,張淑媛自告奮勇參加,待了半年替當地訓練人才、建立實驗室運作。

「這是我生命中感受非常深切的一次經驗。當時非洲HIV感染十分嚴重,透過這樣的交流,讓當地人可以幫助他們的國家早點脫離疫情,拯救更多生命。」

投身做HIV的經驗,讓台大前醫檢部主任高全良一眼相中張淑媛「接班」。2012年時,高全良將退休,最讓他掛心的是,因為台大是疾管署特約的合約實驗室,要協助台北市附近地區做感染檢驗,這個工作是有勞無賞、對自己研究工作也沒有加分。高全良回憶,退休前很擔心沒有人願意接手,「張老師(張淑媛)本來是做HIV研究的,也有做過一般病毒,研究做得滿傑出,有很好基礎,好險她願意接手,找到她我覺得滿lucky(幸運)。」

至今仍常回台大實驗室給予協助的高全良說,當年參與2003年SARS一疫,分離出SARS病毒,對他而言,是40年醫檢生涯最重要的標記,雖然那年為了與SARS奮戰,經常做實驗做到半夜,甚至一下子瘦了5公斤,「作為一個醫檢師,能夠在國家危急之下,參與(2003年抗SARS)這樣的任務,替國家貢獻一點力量,雖然那段時間也辛苦而危險,但非常值得。」SARS疫情平緩後,台大進行院內血清檢測,高全良這位與SARS病毒最親密接觸者,是被抽血檢測的第一人,最終陰性的結果也證實,每一個實驗動作都符合標準。

張淑媛則笑稱,當時高全良告訴她,檢驗實驗室是台大的社會責任,她沒有辦法拒絕。面對未來可能突發的新興感染症,她也希望能有接班人持續維持檢驗能量,「未來真的要傳承時,這些人就熟悉這些操作,當疫情來時可以馬上上場。」

「我一個人不可能做那麼多的事情,」張淑媛相當感謝病毒室同仁及醫技系學生,願意在疫情下幫忙執行這麼多的任務,儘管有時候仍有一定的危險性,但團隊都還是願意不怕危險,認真做好應該做的事情。

高全良也強調,台大之所以能在這幾波疫情中,完成重要的病毒分離任務,其實很大的關鍵是P3實驗室一直都在維持運作,「很多機構的P3實驗室,在沒有重大疫情時就關閉了,因為它平常光是電費就十分驚人,而實驗室關閉,人才怎麼能培育起來呢?」

高全良也語重心長地說,對於P3實驗室來說,平常養兵備戰相當重要,能在任務來臨時發揮應有功能。國家布設好實驗室,並常常訓練人員技術,就不會在疫情爆發時手忙腳亂,或需要重新訓練。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。