為了回應原住民需求,政府在過去30年執行原住民保留地「增劃編」政策,目的是保障族人基本生存權,將土地還給原住民。然而,這項政策卻因缺乏監督,在申請與審查層面遭到基層公務員、地方派系等勢力介入操控,使得增劃編後的原保地快速變質,轉手成為土地市場上待價而沽的物件,並遭非原住民者開發為民宿、餐廳及熱門露營區。

由於主管機關原民會態度消極,學者擔憂長期沒有清查、檢討,只會讓珍貴的國土一再透過增劃編方式不當炒作。而將在2025年上路的《國土計畫法》,更預定讓原鄉部分農牧和林業用地轉為建地,雖然本意是為了解決部落長期建地不足問題,但若未扼止當前「原保地假買賣」亂象,恐釀成新一波炒地運動,土地正義也將淪為廉價口號。

日月潭湖畔土地非常珍貴,怎麼會有一大塊土地可以興建大型飯店?邵族長老高榮輝告訴《報導者》,這塊地多年前原本由7戶人家所擁有,當時還沒有興建日月潭環潭公路,出入上學都必須搭船到對岸,部落長老們考慮許久後彼此協調,由7戶人家捐出珍貴土地給政府設立「魚池國小水社分校」,讓部落孩子不用再每天搭船上學。九年一貫教育後這所學校改名為具有威權優越意涵的「德化國民小學(以德化番)」,1988年因校地太小遷移至部落上方的現址,2019年改名為「伊達邵國小」。

學校以地換地遷移至部落上方處後,緊鄰伊達邵老街的原校地空了下來,卻已非族人所能使用。高榮輝無奈表示,長老們捐地給政府之後,土地所有權已經由合法程序轉移為公有,成了南投縣政府手中的一大塊精華地;縣府做莊將這塊公有地賣給私人,如今多次易手後由財團進駐,大興土木要建地上12層樓、197間客房的五星級飯店,土地的使用早已不符當年族人捐贈的目的,但卻無可奈何。

這只是伊達邵部落土地問題的縮影之一。當初伊達邵部落因為日月潭水庫完工湖水上漲,族人被迫得遷移至此,並與部分漢人一起混居,形成邵族人住的是原住民保留地、漢人住的是一般土地的奇特現象。邵族長老丹俊傑(Diklha Tanakyuwan)指出,部落內有些土地經過多次易手,已經有三分之二原保地實際上早就非邵族人所有,各種藉由原住民身分的人頭買賣或仲介盛行。

過去原住民並沒有土地私有權的概念,日治時期,日本政府為了管理原住民,引進土地私有權觀念,劃定「番人所要地」,限制原住民只能在劃定的範圍居住、耕種,徹底改變了原住民過往燒墾的生活方式,也造成原住民與土地的斷裂。1945年國民政府來台後,繼續沿用這項制度,改稱為「山地保留地」,為了回應1980到90年代三次原住民「還我土地運動」,政府在1990至1998年首次「增劃編」原保地,只要在1988年2月1日前即有使用土地事實,至今仍持續使用,使用者或後代可以申請增劃編為原保地。2007年後更以「補辦」增劃編原保地的方式,讓增劃編成為常態,

國有財產署曾統計,自2007年到2020年10月,國產署移交給原民會,完成增劃編的原住保地共有13,688筆,面積達4,275.68公頃。在2007年公布的「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」,開宗明義寫著增劃編是為了「安定原住民在原住民族地區之基本生存權」;每年總不乏立委關心原保地增劃編審查進度過慢,原民會也年年發新聞稿,強調該年又達成多少績效。然而,這些增劃編的原保地是否真的為原住民所用?有無達成維護「基本生存權」的精神?卻是原民會長期不願面對的問題。

然而這些土地並沒有在原住民手中停留太久,根據花蓮縣審計室統計,截至2019年底,花蓮縣原保地面積30,536公頃,其中14,022公頃屬於原民所有的原保地,從1982年到2019年底,共有619公頃原保地設定抵押權給私人,「無論是土地筆數或面積,均呈現正成長之趨勢。」

也就是說,儘管增劃編制度確實符合原住民需求,但實際執行上,近年新增的原保地卻有很高比例違反「原保地所有人必須是原住民」的法令規定,讓這些珍貴的原保地落入非原住民手上。

法律扶助基金會原住民族中心主任林秉嶔在第一線協助原住民訴訟,他在部落時常聽到,有投資客或較有勢力的當地人,已經相中哪塊土地,和原住民合作申請增劃編之後再藉人頭轉賣或抵押給私人。他舉例,預期公路、火車通過的地方,附近土地就會先被申請為增劃編原保地,而且先知道消息、先申請的剛好都是鄉公所人員,或者軍警,「他們在當地關係都很好,也了解公務體系,知道怎麼運作。」

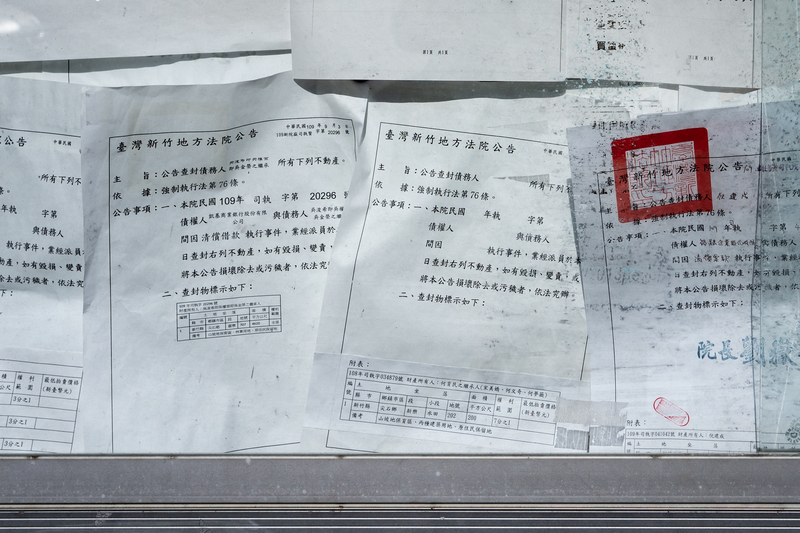

林秉嶔的觀察和花蓮縣審計室不謀而合。花蓮縣審計報告特別指出,被抵押的原保地中,部分土地所有人和取得土地者是公務員,而且有些本來屬於農業用地的原保地是課徵田賦,但稅務局現勘發現,抵押給私人後,土地遭開發為民宿、餐廳、露營區等,違反土地使用管制規定並改課地價稅,「原保地面臨地權實質流失危機持續擴大中,有待研議妥善處理。」

原民會對於各地增劃編土地流失,沒有善盡監督責任,而地方政府不透明的土地審查制度,更推升了原保地炒作空間。

「我們中心3個律師,都遇到過政府土地給錯人,」林秉嶔描述,他的當事人有一天看到鄉公所人員騎摩托車,載著鄰居跑去他祖傳的土地上面拍照,過沒多久,這塊土地就被登記為增劃編原保地了,但卻沒通知他來指認誰是真正使用土地的人,而且這塊地還不是在深山,就在鄉公所附近。林秉嶔以「偷偷摸摸」來形容這個會勘程序,對於原保地審查如此失序憂心忡忡,「這會跟後面的非法買賣有關,當這塊地透過不當的增劃編制度不勞而獲取得,他就會去脫手。」

這樣的案例並非偶然,實際到原鄉採訪,許多族人不約而同反映,最精華的土地總是劃給了地方關係最好的人,一般人只能撿剩的,不是畸零地,就是旁邊緊鄰懸崖峭壁。事實上,長期研究原保地的政治大學地政學系兼任教授顏愛靜、民族學系教授官大偉,在過去20年已不斷指出,原保地增劃編的審查過於粗糙,尤其是鄉鎮的「原保地土地權利審查委員會」(簡稱土審會),更成為地方派系代名詞。

原住民申請增劃編土地時,須由各鄉鎮設立的土審會調查土地使用狀況,縣市政府再根據土審會的審查紀錄,決定土地歸屬。根據「原住民保留地土地權利審查委員會設置要點」,土審會委員8~12人,須五分之四以上為原住民;然而委員是由鄉長指名,即便2018年修法後,改為公所通知村(里)或部落推舉人員,但仍是由鄉長遴選出最終的委員名單。

原民會先前回應外界質疑時,常強調土審會僅提供諮詢,沒有最終決定權。此次《報導者》訪問原民會土地管理處處長杜張梅莊,他除了表示,鄉長對審查委員已沒有絕對主導權,「把持是以前,很普遍,現在幾乎已經不是這樣。」也再次強調土審會沒有這麼大的權力,僅提供意見讓主管機關參考。

然而,原民會的說法仍遭質疑並不符合現狀。許多族人批評,實際上村裡根本不會將土審會推舉訊息傳遞出來,最後還是跟鄉長關係較好的人獲選。官大偉也向《報導者》強調,「台灣幾個原保地流失嚴重的地方,土審會都是跟地方的政治結合在一起,」這些委員掌握了原鄉很多工程、開發利益,透過土審會獲取土地,縣市政府不可能知道哪一塊地是誰的祖先使用,因此「土審會的調查有實質影響力」。

官大偉認為,當初增劃編立法時還沒有部落會議制度,現在既然已經有了,應該要讓部落會議扮演更重要的角色,調查、規劃土地如何利用,不應再由土審會把持審查結果。

增劃編原保地源頭漏洞百出,又擋不住各種「原保地假買賣」亂象,但原民會為了進一步回應原鄉居住地不足問題,預定在2025年上路的《國土計畫法》中,將原鄉土地鬆綁可蓋住宅、露營區等。然而對照原民會過去不及格的管理方式,新一波的失序亂象近在眼前。

內政部估算,全國原住民族地區建築用地合理需求量,約為2,996公頃,但現有原保地可作為建築使用的面積僅約1,616公頃,數量嚴重不足,為解決此問題,《國土計畫法》設定將「城鄉發展地區第三類」、「農業發展地區第四類」列為原住民專屬分區,只要符合水保和國土安全等條件,納入「城三」、「農四」的區域,就能蓋住宅、餐飲設施、露營區,「農四」還能蓋農舍等,屆時現有不合法的建物,都可以跟地方政府申請合法建築執照。

杜張梅莊解釋,原保地98%都屬非都市土地,多半是林地、農牧用地,被限縮了土地使用種類,「造成政府雖然給了原住民土地權利,但只能看不能用。」部落幾乎都是違章建築,使得原鄉動輒得咎,不敢發展產業,未來在「城三」區域裡只要跟地方政府簡易申請就能蓋房子,在「農四」區域則需要經過查核,但查核原則上不是那麼嚴格。「這個解套以後,搭配道路、溝渠、衛生設施,整體產業才可能活絡,出現願景。」

但在人頭買賣仍層出不窮的情況下,原保地大鬆綁是否會淪為新的炒地運動?杜張梅莊認為,不能因為少數人違規,讓剩下守法的人因此無法受益,「這個訴求是原鄉裡面一直跟我們要求的。」他相信原住民的第二代、第三代不會那麼傻,人頭買賣或抵押情況會慢慢變少。

然而民間看法卻沒這麼樂觀,台灣基督長老教會原住民族宣教委員會教會與社會幹事歐蜜.偉浪(Omi Wilang)牧師長期關注土地議題,他認為國土計畫的立意良善,但目前的土地鬆綁政策是由地方政府規劃,「依照過往歷史經驗,恐怕又有地方派系要介入。」在後端人頭買賣猖獗的情況下,國土計畫若沒有適當把關,原保地將加速流失。

原住民居住區長期以來受到壓縮,政府的確必須因應,但如同原保地增劃編制度,若缺乏整體規劃就逕行開放,對部落發展未必是好事。2015年新竹鎮西堡和斯馬庫斯(新光部落)參與的內政部「特定區域計畫」,一開始計畫主持人、台灣大學建築與城鄉研究所副教授陳育貞便面臨族人強烈反映「房屋要合法」的問題,但執行團隊並沒有直接允諾鬆綁,反而是不斷找部落開會凝聚共識,詳細訪談當地耆老,釐清傳統泰雅族的居住和生活習慣,才來規劃哪些地區是部落的人口成長區,哪些土地使用規範要鬆綁,陳育貞向《報導者》強調:

「銜接到部落傳統的共管、共有、共好、共享的體制,才能說服國家改變,也讓部落有共識,共同承擔,不會有被剝奪感。」

愈是錯綜複雜的問題,愈需要結構性調整才能解決。官大偉觀察,現行增劃編制度是這邊挖一塊、那邊挖一塊,土地零碎化、私有化,最後變成個人的財產,「走零碎化的方式取得土地,到底對族群的集體利益是什麼?好像都只看到以個人為單位在思考。」他舉例,要經營森林可能需要大面積規劃,零星的增劃編反而傷害經營森林的原則,相較之下,依循司馬庫斯和鎮西堡模式,由部落凝聚共識是比較好的方式,現在增劃編的制度太簡單化了,逼得大家都往私有化的方向走。

林秉嶔也認為,現在原保地都限於個人申請,但很多土地是部落集體才能決定最好運用方式,如果可以結合眾人之力去登記、使用土地,會有助於改善部落環境和各種發展。例如很多部落找不到設置長照服務的地方,像這種公共建設的土地一旦落入私人口袋,人性上就不可能拿出來供給大家使用,「土地能不能登記在部落底下,這是未來可以思考的事情。」未來若設置原保地管理專法,必須要將原保地增劃編規則、檢討機制入法,否則現在這種因平息民怨釋出土地的方式,缺乏長遠規劃,對部落發展非常不好。

回到增劃編原保地的精神:「安定原住民在原住民族地區之基本生存權」,當原住民被國家體制斬斷了傳統跟土地、族人的連結,又被欠缺規劃與監督的增劃編補救制度推往資本主義市場,賣地就諷刺地成了維護生存權的最後手段。政府若不徹底改革制度,原民會若繼續嚴重失職,原住民的傳統文化和生存權,將隨著原保地大量減少,在下一代漸漸消失。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。