十年來,金馬電影學院以現場創作的形式,已培育逾百位華語電影創作新銳。今年《報導者》文字記者與攝影團隊,首度走進金馬電影學院創作幕後,訪談記錄14位來自華語各地的學員們,與兩位風格各異的台灣導師──黃信堯與姜秀瓊──從劇本、拍攝、後製到放映,完成這場高密度且非常規的電影短片誕生過程。

本系列報導自10月底起至11月底止,隨著學院進度每週於線上發佈更新。

今(2018)年邁入第55屆的金馬獎,最早摘取「金」門、「馬」祖之名,是源於兩岸對峙背景裡的電影獎項;55年來,卻擺脫政治箝制,發展為華語地區最具獨立性與公信力的指針。2009年,由導演侯孝賢一手創辦的「金馬電影學院」,更拉升金馬獎的影響高度,從標誌到耕耘、由獎勵而孕育,今年,金馬電影學院年有成,成就的不只是歷來華語影壇無數優秀的人才,更反饋了金馬獎熠熠的光輝。

金馬電影學院最初借鏡釜山國際影展「亞洲電影學院」運作模式,邀請知名導演擔任講師、舉辦密集課程培養電影人才,並在期間共同完成短片創作。10年來,金馬電影學院已培育出逾百位華語電影創作新銳。

作為培育華語電影人才的重要指標,歷屆參與金馬電影學院的成員,如今已有不少躍升成為創作成熟的第一線電影工作者。如第一屆學員趙德胤,不僅在2016年以《再見瓦城》奪下威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片(FEDEORA Award for Best Film-International Film Critics Week),同年也獲頒金馬「年度台灣傑出電影工作者」,更晉升成為金馬電影學院隨班導師,重回「母校」傳授創作心法;而新加坡導演陳哲藝則是2012年的學員,他在隔年即以《爸媽不在家》拿下金馬獎最佳新導演。

傳遞「一種身教」

今年金馬電影學院持續由侯孝賢擔任院長,學務長則由獲頒第55屆金馬獎「特別貢獻獎」的資深剪接師廖慶松擔任。對廖慶松而言,相較於技術面的傳授,金馬電影學院更希望傳遞「一種身教」。如今廖慶松是許多新導演們最親切的剪接顧問,與年輕一代多有接觸的他,認為中港台的年輕導演正逐漸接手電影產業,一股新的力量已然雲湧。

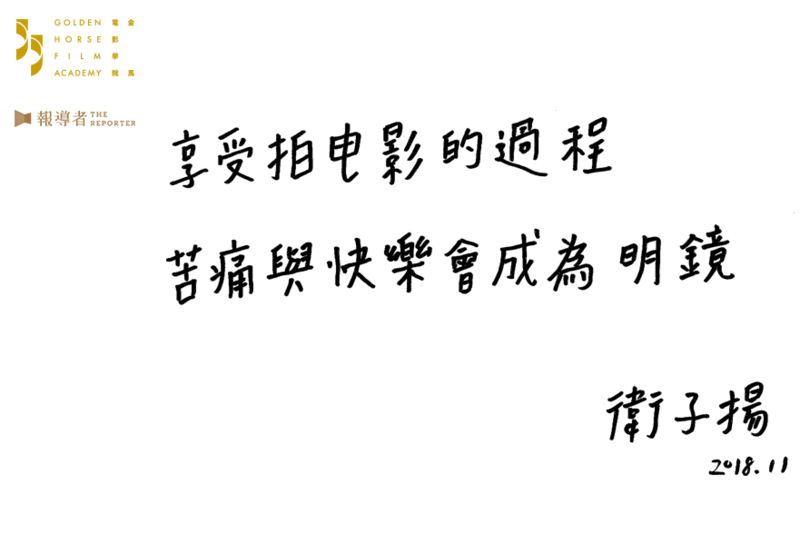

在為期近一個月的金馬電影學院生活中,與學員互動密切的隨班導師,本屆邀請以《大佛普拉斯》拿下金馬最佳新導演等5項大獎的黃信堯、以《跳格子》獲金馬獎最佳劇情短片的導演姜秀瓊,分組擔任。兩位導師過去作品不僅橫跨短片、紀錄片與劇情長片,姜秀瓊早期更以《牯嶺街少年殺人事件》入圍第28屆金馬獎最佳女配角,並曾擔任過侯孝賢、楊德昌的電影助/副導一職,被視為繼承新浪潮電影的寫實人文風格。

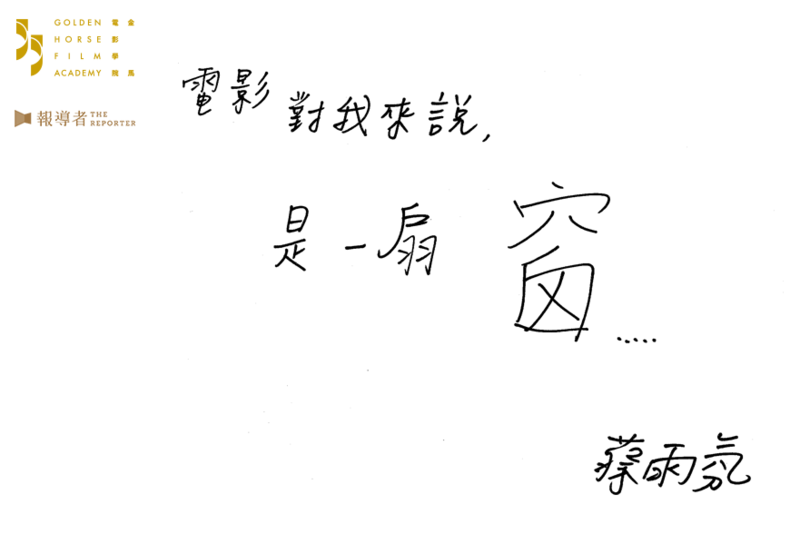

入選本屆金馬電影學院的14位學員,分別來自台灣、馬來西亞、中國、香港,平均年齡不滿30歲,除了多數電影本科系的學員之外,亦有自學電影的馬來西亞學員程添健、主修歷史並擔任編劇的台灣學員蔡雨氛。學員除了皆有短片創作經驗,來自甘肅畢業於內蒙古師範大學的孫亮,也已完成個人長片《疲城》,並入圍蒙特婁影展,仍期待在金馬電影學院裡與不同背景的學員彼此交流。

記錄25天的集體創作

黃信堯鼓勵學員過程中必須固執的去討論,「先執著,再放下,否則你沒有東西可以放下。」姜秀瓊深知集體創作的難度,期許學員展現個性的同時也能欣賞彼此的差異,「我更期待過程,大於結果,」姜秀瓊說。

(本篇刊登時間:2018.10.21)

電影是一環扣一環的接力賽,當編劇交出手中的劇本,「作者已死」之時也是它開始被賦予新生命的時刻。勘景、演員、美術、造型,都必須從「劇本」出發,提取元素。金馬學院甫結束第一週,學員經歷了兩場重要工作會議:其一由長期擔任侯孝賢電影燈光指導的譚紀良,帶領技術團隊與學員一起圍讀劇本,討論每一場戲的影像呈現;其二則是由擔任學院學務長的資深剪接師廖慶松,主持劇本提報會議。

人稱「廖桑」的廖慶松,也被稱為台灣新電影的「保母」,雖自謙不是劇本專業,但要成為一名有能力幫助導演完成作品的剪接師,對劇本的認識是必要且不可或缺的,「否則就是在亂剪!」廖桑笑著說。

由於文字與影像具有本質上的差異,在轉化過程中也必然產生創作上的限制,廖桑認為:「影像有寫實的性格,所以當文字變成影像的時候,要去思考最美的部分在哪裡?應該被選擇的重點是什麼?」這是「先飽滿,再濃縮」的過程,然而要做出合適的選擇,必須奠基於對劇本建構足夠的厚度。廖桑舉例導演編劇對角色的熟悉程度,應該要如同一個認識了十幾年的老友,「當你對人物清楚,就會給你們一個『轉移的能力』。對角色夠了解,拍片時一點難都沒有了,因為就會準確。」

金馬學院2組學員各要拍攝出一部15分鐘的短片,每組由4個導演、2個攝影師、1個編劇共同完成。然而,因著「職務重疊」的擾亂因素,使得從劇本創作、拍攝、剪接,不再只有誰握有唯一話語權,每個決定都須經過集體討論,甚至彼此挑戰。7顆裝著不同經驗背景的創作腦袋,在保有獨特性之餘也必須讓工作推進,對這群創作者而言,「非人性」的程度可能不只是7倍加強。然而,當一旦進入電影拍攝時,卻又必須確保所有劇組成員擁有「同一個腦袋」,朝著同一個方向去。

非人性、又人性:學員是對手也是隊友

台灣新電影時期,常有編導演互相合作劇本、出演對方電影的情景。以楊德昌《青梅竹馬》為例,劇本由楊德昌、侯孝賢、朱天文3人共同完成,主角則由侯孝賢擔任。朱天文曾在接受媒體採訪時說:「楊德昌說自己最懷念新電影時期的良性競爭──你要有對手,對手也是知己。」如同這群金馬學院的學員,從「是對手也是隊友」之間,摸索重新洗牌後的合作方式。

曾任去年(2017)金馬學院隨班導師的香港導演黃進,以一句話精準形容金馬電影學院的課程設計:「非人性同時又充滿人性的巧妙學習制度。」黃進認為,在金馬學院裡因為沒有了「單一權力」,學員要時刻警醒思考:什麼時候要開放和接納,什麼時候要執著和堅持。「這是古今中外創作者都要面對的問題。學院的獨特設計,把非常複雜和深刻的創作經歷,用一個月就提煉出來。」黃進說。

擔任了4年學院統籌的蘇福裕,打從開學第一天就不斷明示暗示學員們最好「儘早吵架」。過去幾屆的學院經驗告訴他,當學員們越早直言提出對作品的質疑,就越早能透過推翻再建立的過程,累積對彼此足夠厚度的信任與共識,將作品推向完成──而這個因為碰撞而產生衝突的過程,也正是黃進所說的「充滿人性」。

觀察風格不同的導師如何引導學員共創劇本,亦是十分有意思的過程。以今年擔任導師之一的黃信堯導演為例,他曾對著討論陷入第三個小時膠著的學員,拋下一句沒有要放過大家的話:「別太輕易妥協,劇本一定有問題,要找出來。」不過每當他見到學員逐漸掌握討論方向,開始順著邏輯進入具體角色與情節討論時,又會天外飛來一筆的丟出一些看似「來亂的」建議,試圖攪亂學員的思緒。

「你們都在找邏輯,想把故事圓完。」起初學員因著進度落後、分場大綱交不出來的壓力,面對阿堯老師每次「來亂」,都採取一種禮貌性的「冷處理」,轉頭繼續用有邏輯的方式進行劇本討論。但身教的影響在學院如此短且密集的狀態下,「效果」十分顯著。沒過幾天,已見學員們已能逐漸跟上阿堯老師的無厘頭節奏,從看似亂聊的過程,甚至以故事接龍的方式,找出了許多跳脫原始文本的有趣新哏。

不要吵、統統拍:拍戲不是比誰正確

金馬學院10年來,廖慶松一路看著每屆參與學員歷經劇本焦慮、拍片現場的僵持不下、剪接台上的爭吵,苦口婆心的給了今年的學員提醒:「進入拍攝時,如果感覺不準確,對一個畫面的觀點不一樣,時間來得及就把它都拍掉,這樣剪接就好剪。拍戲是搜集材料,不是在那邊爭吵,最好盡可能把你們所要的東西都包含在裡面,剪接才是final的處理。大家要有共識,不是在那邊比誰正確。」

除了「現場不要吵架」的溫馨提醒之外,廖桑也強調除了關注攝影機畫面,身為導演必須與演員建立信任關係,協助演員進入劇本:「演員的狀態是你們(劇本)的載具,你們要先讓他們相信『我現在做的是對的』,讓他們相信想傳達的事情,拍攝起來合作度就會高。」說起來,拍電影就是各種回歸於「人」的藝術。

今年金馬學院邀請新生代女演員連俞涵和温貞菱擔綱主演,於此同時,美術設計已進入場景佈置、造型服裝陸續定裝完成,再過幾天,2組人馬將進入為期3天的短片拍攝。

電影工作之所以有趣,來自於各個崗位各自專注,卻又是在共同完成一部作品。對廖慶松而言,做電影的樂趣來自於每次剪接的當下:「每次剪完片,我就覺得那個作品離我很遠了。」然而,對於這群年輕的創作者來說,樂趣才將要開始。誠如廖桑所言:「一起面對作品成型,我覺得這才是幹電影這行最有魅力的地方。」

(本篇刊登時間:2018.10.28)

「對我們(燈光師)來講,開一個燈比關一個燈容易多了。你要打什麼樣的燈,錢都做得到,但這堂課要教他們如何關燈。」長期擔任侯孝賢電影燈光指導的譚紀良(譚哥),曾參與包括《紅氣球》、《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》等片拍攝,也與資深攝影師李屏賓有著多年的合作經驗。倆人面對不愛打燈出了名的侯孝賢,早就練就了一身以最少燈光做出理想光影的絕活。

「跟侯導拍片時,他眼睛完全都在看現場的光線,所以到後期(製作)時就騙不了他,可是很多導演在現場不會感受。」譚哥細說大導犀利的「眼光」。對譚哥而言,一名好的攝影師除了必須摸透機器特性,更重要是學會觀察生活、訓練眼睛,才能將冷的機器知識,轉為貼近視覺的電影畫面。

在姜秀瓊2010年執導的紀錄片《乘著光影旅行》中,紀錄了賓哥與侯導赴巴黎拍攝《紅氣球》的工作畫面,一場拍攝紅色氣球獨自飄在空中的戲,賓哥詩意的鏡頭捕捉了陽光照在石板地上的反射光芒。這場戲拍完時,賓哥開心對著侯導說:「我們一直沒機會把石頭用在合適的位子,這也是這麼多年養成的,養成了環境有什麼就怎麼配合環境。」紀錄片中賓哥談到遇見侯導前,即使有所感受也不知能如何運用在鏡頭上,和侯導一起工作的最大收穫就是「學會感覺」。這與譚哥「學會觀察生活」的提醒一致,這些技術之外的感知養成,只能依靠自己打開天線接收。

今年學院出題考驗:不打燈

進入金馬學院第二週,學員來到佈置完成的拍攝現場,以3天時間完成短片拍攝。由於拍片必須納入許多實際層面的考量,包括拍攝天數、演員檔期、天候、場地⋯⋯,因此打散了劇本裡的時空順序,在導演喊下「ACTION」之前,確認每個畫面「是否連戲」成為至關重要的事。不僅是演員的服裝、髮型、站位、情緒、道具擺設,甚至環境光影都必須納入考量。場記的工作即是將這些細節逐一記錄,避免失誤,否則問題大至畫面穿幫,小則干擾觀眾情緒的連貫,都可能造成所謂的「出戲」問題。

在這些細節中,「光影」連戲尤其困難。除了不像服裝道具容易發現破綻,能否每次還原劇本中的時空設定,做出符合情境的燈光設計,更是對攝影師眼睛與感受敏銳度的大考驗。尤其,今年學院額外設下了一道拍攝難題:不打燈。

所謂不打燈,指的是不打「電影燈」,拍片現場必須盡可能採用自然光源,或僅能使用現有燈具與小型燈管輔助光源。談及這次「不打燈」的遊戲規則,擔任金馬學院燈光指導的譚紀良(譚哥),認為這是回到侯孝賢導演創辦金馬學院的精神:用盡腦袋,去做電影的事。

回到「人」的狀態,不過度依賴機器

在一場由金馬學院安排的技術講堂上,譚哥與學員分享自身經驗。然而,私底下的譚哥下鮮少願意接受媒體採訪,因此多數時刻若想「偷師」,只能各憑本事。面對「光影」,譚哥認為必須談論細節。例如當討論一場「白天戲」,攝影師必須清楚明白導演要的是什麼時刻的白天:是清晨還是接近中午?是早上剛起床,還是午休外出吃飯?倘若前後場次光線交代不清,人的大腦也會跟著產生紊亂。「你若要讓大家看懂電影,光線的時序要很清楚,才能讓觀眾投入影像,跟著劇本跑,」譚哥說。

數位時代讓「犯錯再重來」變得更為輕易,譚哥卻提醒學員不要過度依賴機器,必須時時回到「人」的狀態,更不要因為自己的現場功夫沒做足,就想丟給後製處理。「不能靠後製。調光一天要多少錢?你前置不做好害人家(製片)一天花多少錢?那你價值在哪裡?」他以李屏賓的工作態度為例:「賓哥為什麼要加十幾片鏡片(濾鏡)?除了覺得現場顏色不符合季節的顏色,他想營造導演要的季節;第二就是,他要把它控制到沖片時沒辦法動他的寬容度,讓底片老老實實呈現他所做的事情。」

這場「關燈」的電影課,如實呈現在金馬學院的拍攝場景裡,走進室內隨處可見技術團隊與學員們討論出來的燈光布局巧思,例如將燈管藏在各種意想不到的地方、運用捕蚊燈成為場景光源,也試著讓演員走位到窗邊,藉由撥動窗簾的動作順勢將光帶進室內。一如來自中國的學員胡晨說:「超酷的,會瘋狂的想辦法,將小燈粘在各種地方。」

ACTION!金馬學院電影正式拍板,開始「找光」。

(本篇刊登時間:2018.11.4)

午餐才剛結束沒多久,生活製片已開始忙著張羅下一頓飯。「你們家的豬肝麵看起來好好吃喔。」在筆記本裡寫滿訂餐資訊的生活製片,對著老闆美言的同時,完成豬肝麵的外送訂購。接著她撥給另一家食店,訂了4碗粥,加上最早訂購的16個便當,今天的劇組晚餐已經大致搞定。為了盡可能做到選擇多樣且不重複,網羅拍片周邊的美食名單,已然成為生活製片必備的基礎技能。對於講求連戲的拍片現場,到了好不容易的放飯時刻,最希望見到的莫過於:「不連戲的便當!」一旁的學院統籌笑著說。

製片組的首要任務即是確保拍片無虞,因此每當場景定案,製片組也展開了周邊住戶拜訪,除了打聲招呼,也為了解鄰里對拍片的意願與限制,例如幾點必須壓低音量,幾點必須完成撤場。進到拍片現場,製片則用盡方法時時提醒劇組遵守規則,如同拍片期間製片助理身上貼滿「稍安勿躁、輕聲細語」的手寫貼紙,時時提醒劇組人員放低聲量。

在台灣拍片通常預算有限,有能力租下片廠搭景拍攝的劇組實屬少數,多數時候仍需借用實景。然而倘若一旦有劇組未能善盡維護責任,或疏於與周邊街坊鄰居溝通,使得居民對「拍片」留下不好的印象,就會影響整體「信用」,減弱其他劇組日後後續租借場地的機會。擔任本屆金馬學院製片的姜乃云,在10多年製片經驗中,曾見過不少場景關係「被拍壞了」的狀況,倘若希望拍片環境能夠永續,就必須有更多電影與廣告劇組擔起場地維護責任,重拾互信。

「電影剪接」是創作者決定讓觀眾看到什麼的一道重要關卡。原初存於導演與編劇腦中的想像,在注入演員的靈魂血肉後,成為一顆顆從現場拍攝回來的鏡頭。於此階段,需要一雙理性感性兼具的剪接之手,從海量的素材中細心檢視,逐一黏合。

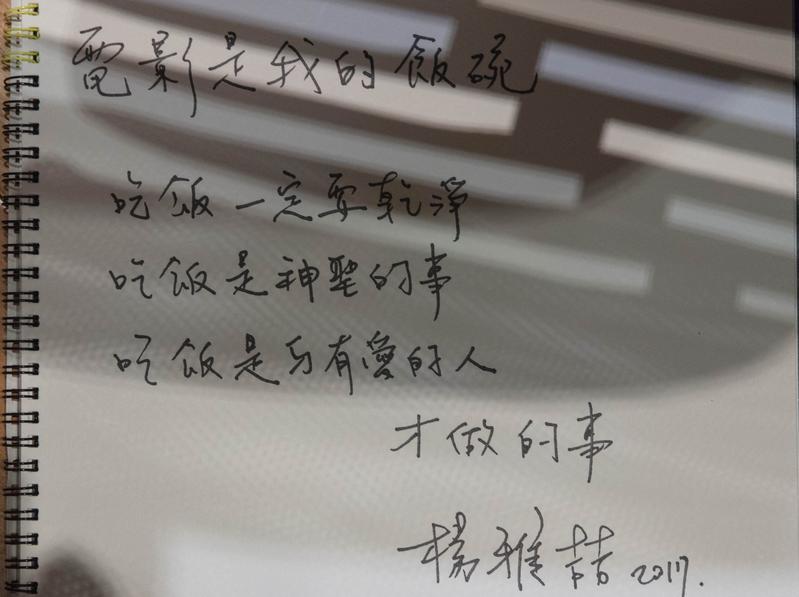

擔任金馬學院學務長兼剪接指導的廖慶松(廖桑),自1973年入行至今已剪接過上百部電影作品,他常以外科醫生執行手術來比喻剪接工作:要精準,但不能忘記面對的是「人」。

練技15年,方能見山又是山

「剪接是非常理性又感性的。理性看架構,感性看情感與主題,是一個完整的溝通。」但要練就理性感性兼具的完整溝通,並不容易,廖桑說自己年輕時也曾一度只懂鑽研技術,甚至為了搞懂大師的剪接邏輯,抄寫了至少50部經典電影的分場,「那時我看電影是沒有反應的,完全是腦袋在分析,情感面進不去。」

一路走到「見山又是山」,廖桑說他花了15年工夫。

第15年的終於頓悟,發生在1986那一年。當時為了趕著參加金馬獎,廖桑一個人從早到晚輪流剪接楊德昌的《恐怖份子》與侯孝賢的《戀戀風塵》。「第一天剪完,侯導就不敢了,因為《戀戀風塵》看起來像是《恐怖份子》,」廖桑大笑著說後來只好集中火力,先將《恐怖份子》剪接完成。

面對巨大時間壓力,理性來不及運算,反倒因此引出感性的本能,「被逼到有點慘,因為壓力,你只能面對做直接的反應。突然有一種像練功練到走火入魔,變成一個很大的能量。」剪完片子之後,廖桑跑去統帥戲院看《大地之歌》(Pather Panchali ),走進戲院時突然感覺銀幕「咻」一下飛撲眼前,這幻覺似的經驗嚇了廖桑一跳,「它給我一個sign:我又回到最直覺狀態。從那次之後,我看電影就可以哭了。」

不只剪出故事,而是每個角色的靈與肉

本週金馬學院進入後製期,學員們的首要任務即是完成剪接。

剪接是電影製作過程中容易迷路的階段,如廖桑所言:「電影永遠會把你迷失,尤其當資料(素材)越來越多,面對的時候你真的會崩潰,你任何一個選擇都會改變下一步的結果。」然而剪接有趣之處也在於,即便面對相同的剪接素材,不同的人操刀,就會得出截然不同的版本。

兩組學員初剪完成時,交出的作品從正規的15分鐘到極具風格化的6分鐘皆有。廖桑在看完各種創意施展的剪接版本後,說出了必要但當下聽來有些潑冷水的提醒:「我希望大家先做一件事:還原主角的狀態、回到劇本原來的設定,做『全部回復』的動作,先不要做『剪』的動作。」語畢,只亮著一盞桌燈的剪接室裡,有些學員的面色暗沉凝重。

難道剪接時不能拋開劇本,保留「再創作」的空間嗎?倒也不是,推翻再探索,確實有機會長出新的可能,但廖桑希望學員能「先學完整,再做刪減與創造」。面對廖桑的調整建議,有的學員認為應該嘗試大膽,不一定要以剪出大部分觀眾都能看懂的電影為前提;但也有學員認為「廖桑的版本讓我平靜去接觸這個故事,接近我們最初的想法。」

「面對一個題材,你們會有時候三心兩意、徬徨。你們會看到自己的迷失,想說故事,又要做其他的事情,但最後都還是要乖乖的回來看主角,去問『你是誰?』當這個人完整,事件就會完整了。」從劇本階段就不斷提醒必須研究角色的廖桑,到了剪接依然掌握這個核心,希望學員們能學習做有道理的「還原」。

例如其中一部由温貞菱飾演的短片,角色有著不擅與人溝通的困擾,與男友也處於關係緊繃。如何在有限的15分鐘裡,讓觀眾進入她的內心,廖桑認為應將剪接視點放在女主角的身上,讓她的主觀帶觀眾走下去:「這個片子應該要跟女主角站得非常靠近,讓女主角幾乎在我們面前。以女主角為一個半圓,而男朋友則是退後一兩步的感覺。」

觀看學員的剪接版本時,確實一不小心演員就成為了把事件交代完的「工具」,難以讓人貼近。但經廖桑調整過的剪接,不論是透過延長畫面時間、尋找切換鏡頭的時機點、調動鏡頭順序或反覆從拍攝素材裡找出最合適的一條表演。這些琢磨,都是為了讓影片不著痕跡帶出角色的真實情感,傳遞給觀眾。

剪接考驗的已不只是技術層面,還有思維與修為,所下的「每一刀」都需顧及核心訊息與角色狀態,不只是為了「連動作」。「演員需要靠剪接連起來,因為所有東西他們都演了,但給觀眾看的選擇,則是剪接給的。把人物對準、把事件跟他對準,你就會發現演員比前幾版的剪接都更會演戲。」但廖桑也接著說:「有時候太準就會又像在交代,氣氛就會不見,調整比例是很微妙的。剪接差一格就是差一格。」

在似準非準、連又不連之間來回斟酌,正是電影作為一門集眾人之力而成的藝術,如此環環相扣、複雜、高難度,卻又極度迷人的原因。

(本篇刊登時間:2018.11.11)

廖桑的「還原」哲學,除了展現在剪接上,後期的調光也有他獨到的見解。廖桑曾為電影《馬背上的法庭》進行調光工作,最後他為影片壓上一點「微微的紅」,以此呼應故事背景的雲南蜿蜒紅土地。

此次學員們進入調光階段時,其中一組的兩位攝影師與調光師試著尋找一種「陰天潮濕的感覺」為短片定調。但當第一版調光完成時,更多學員加入討論卻擔心整體色調過暗,因此又得出第二個調光版本,拉低了陰天的氣息。

當廖桑看過第二版,「忍不住」親自調了第三版。當下學員反應不一,但也好奇廖桑的版本究竟差別在哪?擔任攝影師的學員秦廷宇看過廖桑版本後,認為廖桑還原了故事的味道,藉由細微顏色的變化,為影片找出了女主角「記憶中的顏色」,使得原本較為「浮動」的感覺消失,穩穩踩著一條線往前走。更重要的是,廖桑的版本更為貼近他心中原本所設定的「陰天潮濕的感覺」。

對廖桑的「還原」,秦廷宇說自己把感動放在心裡,「在追尋和嘗試的過程中,可能會慢慢模糊焦點,但這調整幫助我堅持自己原本的初衷,相信當時看到的視野,並想辦法更深入,有一種安心的感覺。」最後他忍不住補了一句:「覺得廖桑好了不起喔!」

「金馬學院那一個月,你會感受到沒有那麼孤獨,還有其他愛電影、有電影夢的人。」曾在2012年參加金馬學院的新加坡導演陳哲藝,這樣詮釋學院帶給他的意義。今年,14位來自台灣、香港、中國、馬來西亞的學員們,在經歷一個月劇本討論、拍攝與剪接後製,完成《冰箱》與《對講機》兩部短片,影片裡裝呈了學員們與學院大師雙向交流後激盪出的戲夢與人生。

當創作焦慮退去,走完學院這一遭,留下來的除了作品還有什麼?

邱陽回想自己3年前參與學院,大家從一開始用力彼此說服,到後來戰力削弱甚至逐漸妥協,回看時才發現最終的作品已經越來越不重要了,留下受用的是從導師及學員身上獲得的想法,也笑說很多在學院裡學得的東西還沒機會用到,「不是去完金馬學院,就可以直接把學到的東西用到我的下一部片,但是那些東西會慢慢地滲入到我的工作當中,例如拍下一部片就會去想,是不是可以融入侯導的理念,嘗試一下。」

陳哲藝是2012年金馬學院的學員,當時正值他的首部長片《爸媽不在家》最後剪輯階段。他回想自己除了受惠於集體創作的討論過程,更珍惜結交到一群喜愛電影且至今依然聯繫的好朋友,「第一部長片沒錢,又要拍到自己的東西,所以滿痛苦的。金馬學院那一個月有一種舒緩的感覺,而且你會感受到沒有那麼孤獨,還有其他愛電影、有電影夢的人。」甚至事隔多年後,當年與陳哲藝同組的攝影師馮可欣,也參與了陳哲藝今年剛殺青的電影《熱帶雨》拍攝工作。

將學院裡的友情延伸到學院外的實際合作,在台灣攝影師陳克勤身上也有一例。2015年學院結業後,陳克勤便與同組的馬來西亞導演陳勝吉合作《分貝人生》,陳勝吉也入圍去年金馬獎最佳新導演。巧的是,今年學員之一的梁秀紅,亦是《分貝人生》的編劇。

來自馬來西亞的梁秀紅,擔任今年短片《對講機》的編劇工作。她認為金馬學院更像是一個「學習做人」的工作坊,「整整一個月的過程,你可以學習觀察不同學員做人的原則、創作的理念。這些有時候都跟他們的個性和成長背景有關,有時候你會做一些猜測,而猜測得到證實的時候除了可以更了解彼此,也是閱人能力的提升,這些都對創作十分重要。」

當編劇面對其他6顆腦袋同時對劇本給出意見,如何彙整後再以自己的筆去創作,是不小的考驗。但也因為有了不同想法的擾動,反而有助於她調整或更加確認自己要走的路徑,「試著用不同角度去想事情,然後再找尋最適合自己的思路去走。這種感覺就像是我都知道每一條路可以去那裡,但我喜歡走這一條;而不是其他路我都不知道要去哪裡,也不會走,我只走我習慣走的路。」

除了保持開放的態度,彼此說服的過程也讓自己不斷檢驗思路的破綻。「當你去說服的時候,其實是一個讓自己想得更全面和深入的途徑。『想快不如想深』這是我現在一再提醒自己未來在創作上要謹記的事情,」梁秀紅說。

今年很「和諧」,怎麼回事?

相較過去幾屆在創作過程發生不少激烈爭執,今年則不太相同,即使仍有膠著甚至推翻重來,但學員大多維持和諧。記得開學第一天時,導師姜秀瓊面對組員和樂的討論氣氛時還笑說:「我以為我需要做和事佬,你們太和諧了,太怪了!」這樣的氣氛延續到結業式那天,看遍10年來各種學員性格的學務長廖慶松,也形容今年的學員「連吵架都很溫柔」。

在《對講機》短片擔任攝影師的中國學員胡晨認為:「這次創作最大的不同就是每位學員有著同等分量的話語權,我們這一組存在的問題是大家都過於尊重彼此的想法吧。劇本討論過程中沒有發生特別激烈的爭執,導致最終出來的結果有種特別『求穩』的感覺,似乎是各種妥協下的結果。所以我學到最重要的東西是:導演一定要堅持自己的想法,有選擇的吸取別人的意見,不能猶豫不決。」

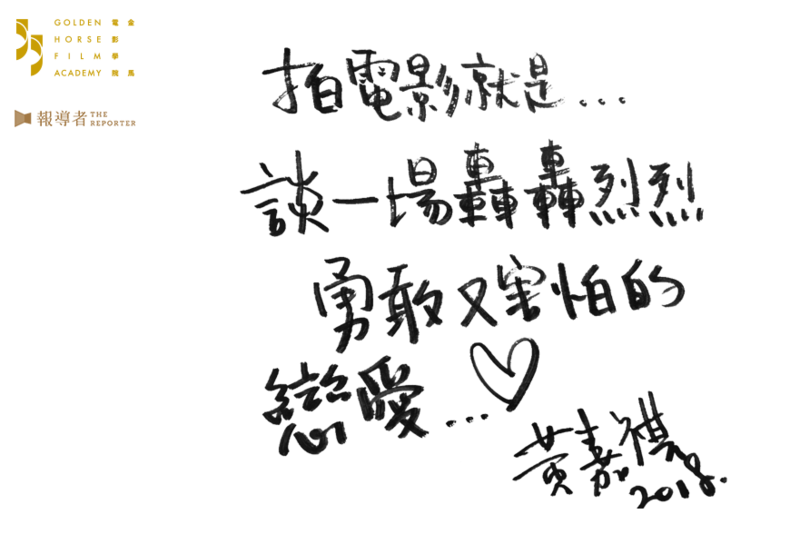

同樣「溫柔的吵架」也在《冰箱》這組裡發生。自稱以「放牛吃草」另類方式帶領學員的導師黃信堯,總鼓勵學員們「再大膽一點」,來自香港的學員黃嘉祺認為自己還在摸索所謂的「大膽」,但對她來說做為一個創作者,倘若能勇敢地承認自己對作品的喜愛,進而努力的去說服別人,也是一種膽量的展現。

她進一步將拍電影比喻為談戀愛:「拍完一部戲,不代表你和他/她(作品)分手,你總會帶了很多上一段關係,去進入下一段關係。」然而一旦愛人(作品)受到他人甚至是自我質疑時,創作者終究要回到自問,如同李安導演與學員們在一場座談中提到「拍電影就是學習跟自己相處」,這比喻讓黃嘉祺十分感同身受,她認為這個「相處」沒有終點,也沒有起點,沒有人能教你怎麼做,也無所謂對錯。

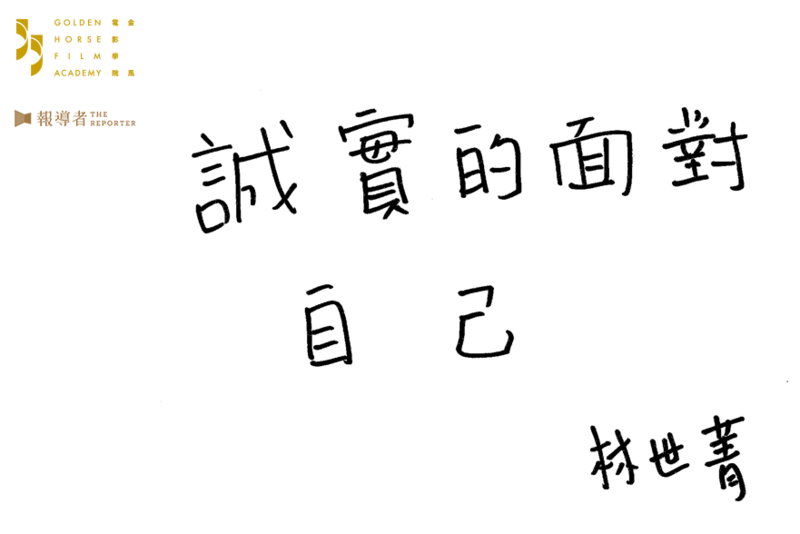

電影是集眾人之力才能完成的藝術,導演如何在堅持想法之餘,留給團隊參與創作的空間,是學問,也是創作路上持續的課題。台灣學員林世菁主修導演,過去習慣完整控制作品狀態,有時到最後反而感到有些「無聊」,但此次因學院的集體創作,讓她重新找到電影的熱情所在,「尤其是跟著廖桑剪接,才知道原來真正對電影的熱情在這:細節上的處理,尋找其他的可能性。對攝影師的溝通其實也可以將分鏡交給他們處理,看不同的觀點。」

擔任《冰箱》攝影師的學員阿信,談及自己過去拍片時,往往為了有效準確達到導演想像中的畫面,常習慣問得太過詳細,反而少了讓自己靜下一拍、拉開一步的思考過程。這次拍攝過程中,他對組裡有導演提出「冰箱的呼吸感」這個概念印象深刻,「就這麼6個字,沒有任何註解,很簡短,卻也是一個難題。如何在偏寫實基底的風格下,加上一些非寫實,是一個考驗。導演在當下沒有提出註解,而是給我一個方向,又不會限制我的想像,甚至可以讓我思考更多。」

戲裡戲外,以平等的視角看待每個人

在11月14日的金馬電影學院首映暨結業式上,學院院長侯孝賢與學員們說了一段勉勵談話(以下為整理後呈現):

電影其實很簡單。你有生活、你有朋友、你有家人,所有這些你們的情感、你們的沮喪,或是你有什麼困難,常常會遇到,只是我們可能都沒有辦法用電影、用影像表現出來,這是要有耐心的。你們永遠不要忘了你們面對的現實環境,不管是文字、從觀賞影片或從你自己的生活經驗,你要隨時隨都在「狀態」,什麼狀態?「你想拍出好的電影」的狀態。

你對人的理解,對事物的理解,甚至於整個都市節奏,你都要有興趣。這是非常重要的,而不是這一刻來學校,才開始想要拍什麼、寫什麼,這時候去想已經太慢了。你們還沒有進來之前就應該有想法。也不是說你們一進來就要很厲害,我前面說那些話是:你們自己要盯著自己。

我們以前拍電影,每次拍完,馬上接著一個就來了。「接著來」的意思是什麼?因為你隨時隨地都想拍。所以你看著文字、看著小說、見的人,或是看到的朋友⋯⋯種種發生的事情,你都會上心,會到你的腦子裡。你假使不是這樣子,你拍什麼呢?因為電影不是文字而已,不是寫個劇本,你要有影像,你要有具體的東西,你是慢慢慢慢累積。人的各方面,不管是他的情緒、他的暴力或他的思維,你都可以在你的現實生活中常常去感受,這樣才有用。

其實故事每個人都有,一定有,只是你們怎麼把它找出來。

侯導這個「電影源於生活」的理念,與資深燈光指導譚紀良給學員的提醒一致,他不斷提醒一個好的攝影師必須懂得觀察、感受生活。對此也有學員特別有所感悟:「在拍攝之前,對於劇本的了解、對於環境的感知力,其實是需要慢慢培養的,很多大自然大環境給的東西其實都已經在那邊,是你有沒有看到,有沒有能力把它捕捉下來罷了。」

日子不停在走,一如創作,一如電影。此時此刻,14個學員已陸續回到各自的城市裡,有人展開新電影拍攝工作,有人仍想先在劇組裡累積更多經驗。尾聲借用姜秀瓊老師給學員們的勉勵,亦送給所有對電影有夢的人:

尊敬電影的渺小,尊重自己的平凡。 以平等的視角看待每個人,無論戲裡戲外。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。