謝德慶,台灣屏東南州人,2017威尼斯雙年展台灣館參展藝術家。行為藝術教母Marina Abramović稱他為「英雄」,仰視他的人給他一身光環,謝德慶說自己是個逃掉的人。年輕時,他為了追求藝術理想輟學、離家,最終偷渡海外,選擇了一條沒有回程的路。他不願順從且熱愛自由的性格,卻在逃出去之後,安然走進自己制定的嚴格規則裡,用身體與生命實踐,以時間交換藝術。

今天的他雖然依舊一身灰黑、腳踩軍靴,但與昨天相比,鼻樑上多了一副黑框老花眼鏡。他的個頭不高,卻挺拔精神,用台語與佈展的工班大哥交代細節後,拿起擺在地面的裱框海報,準備打釘上牆。

海報裡,是頭戴黑色毛帽的年輕男子,側身坐在1982年初春的紐約街頭。年輕男子剛挨過百年來最寒冷的冬天,舊軍靴磨成灰白攀上褲管的破損,毛衣領口長出一張沾著泥污的東方面孔,31歲的桀驁眼神穿過海報之外,望向66歲戴老花眼鏡的他。

而他們有著相同的臉。

年輕時,他曾取了一個英文名字「Sam Hsieh」,用來隱匿自己的非法移民身份。彼時,在暴力與活力並存的紐約城裡,還沒太多人知道他的中文名字其實叫做「謝德慶」。

1973年,是謝德慶留在台灣的最後一年。他從服完3年的兵役裡退下來,在台北市溫州街租了一間日式木造老屋當工作室。對這個生長在屏東南州的小伙子而言,台北並不陌生,早在高二那年為了學畫,他輟學離鄉北上,進到畫家席德進的美術班裡。學畫的日子,老師說這學生有天份,很有塞尚的風格,雖然謝德慶心裡偏愛梵谷的炙熱多一些。

他知道可以去萬華買到不錯的美軍二手衣,學著嬉皮留長髮也聽搖滾樂。同個美術班裡有個家住樹林的同學名叫程偉光,對音樂特別有研究,不畫畫的日子他們相約在家,從美國西岸的 The Mamas & the Papas,一路聽到東岸的 Bob Dylan,再聽往跨海的 Beatles。程偉光的母親在戰時意外被炸傷了耳,兩個小夥子把音響開得再大聲,也從沒被阻止過。

那時竄進島內的聲音除了唱盤上的西洋歌曲,還有前衛又陌生的藝術詞彙。新的藝術型態跨越傳統繪畫的界線,早已在6、70年代的西方藝術圈裡延燒,而還處於戒嚴氣氛下的台灣,只能透過有限的管道,嗅著越洋飄來的稀薄煙霧。

那天,他從工作室二樓窗戶縱身一跳。

這一跳,不只斷了他的腳踝,也斷了他與繪畫的關係。謝德慶請好友程偉光幫忙記錄整個過程,完成這件名為《跳》的作品,這不再是傳統認知的藝術創作,不再是被塗在畫布上的顏料,而是一個概念、一次行為、一卷錄像帶與醫院的X光片,也是謝德慶尚未成熟卻奮不顧身的一場實驗。

隔年他又跳了第二次,這次則是「跳船」美國。

鐵了心要出國追求藝術理想的謝德慶,鎖定世界藝術中心的紐約作為目的地,並選擇了一個風險最高的路徑:他加入船員訓練行列,再隨油輪出海抵達美國費城。當船靠岸,他溜下船跳入美國土地,搭上一輛開往紐約的計程車,成為一個非法移民,再也沒有回頭。

「我搞藝術,繪畫我媽媽還能夠接受,但後來高中不念,去搞跳樓,然後又跳船去美國做這些作品,我的兄弟都說:『這個阿慶已經瘋了!』」摘下眼鏡,謝德慶坐在台北市立美術館的休息室裡,談起這些往事。

2017年初春,兩個月後威尼斯藝術雙年展即將展開,定居紐約多年的藝術家謝德慶、英國策展人亞德里安.希斯菲爾德(Adrian Heathfield),為了展前籌備工作來到台北,與北美館進行密集的工作會議,也開啟了我與謝德慶從台北到威尼斯的跨國採訪行程。

對謝德慶最早的認識,始於2008年在書店看到《Out of Now: The Lifeworks of Tehching Hsieh》。書封上,陰暗房裡站著一個身穿整齊制服的平頭男子,他正對著打卡鐘打卡,這幅影像擺在滿桌嘈雜的書封裡,顯得特別無聲。書裡收錄了謝德慶1978~1999年之間的6件行為藝術作品,每翻一頁都是時間流逝。

2012年《現在之外:謝德慶的生命作品》中文版正式發行,謝德慶應邀回於北美館台灣舉辦講座,這場活動是在他離鄉多年後的首次大型公開演講。那日下著雨,台下坐無虛席,聽他言談有力談著自己的作品,言語卻略顯斷裂,卻是不修飾的真實。彷彿只有「一個不善言說的行為藝術家」,才足以在他與作品之間,補上合宜的想像缺口。

距離自書店見到原文作品至今已相隔10年,坐在北美館媒體室等待採訪時,腦中翻起了這些過往。突然,謝德慶身影出現在媒體室門口,他走路俐落沒什麼聲音,個頭不高卻背了一個幾乎半身大的深灰色信差包,堅固得像是隨時朝地上一丟也沒問題。

眼前的他沒太多改變,就像才剛打完整點的卡,從書封裡的時空走了出來。

縱然時間總是滑溜、一閃而逝,但在謝德慶的作品裡,卻清晰可見。

1979年9月29日下午5點,一位負責見證的律師把Hudson街111號一座室內牢籠鐵釘卸除,頭髮及肩的謝德慶步出籠子,與朋友們一一擁抱。這是謝德慶偷渡紐約後的第5年,也是他自囚在曼哈頓下城這座木牢的第365天。這一年來,他遵守著自己訂下的公開聲明:

我,謝德慶,計劃自1978年9月30日起,進行一項一年行為藝術表演。 我將把自己單獨禁閉在工作室一個11’6”×9’×8’的空間裡。 我將不與他人交談,也不閱讀、寫字、聽收音機或看電視,直到1979年9月29日結束自我禁閉。 我會每日進食。 我的朋友程偉光將照料我的每日飲食、衣物與清理垃圾。

當年一起聽搖滾樂的同學後來移民紐約,義務協助謝德慶完成這件名為《籠子》的作品。在解除一年不交談的限制後,謝德慶首先開口說了這兩句:

「我要謝謝我的朋友程偉光。」 「我終於完成偉大的藝術品。」

展開這件行為表演之前,謝德慶只是安靜生活在紐約底層。他英語說得不好,平日也沒太多娛樂,在紐約生活2年了才搞清楚蘇活區(Soho)在哪裡。為了維持生計,他在中國飯館洗碗盤打黑工、跟著裝修師傅學蓋屋,他對木工有天份,把租來的工作室重新隔間,再分租給其他藝術家,以此賺些生活費。

直到步出籠子,謝德慶才終於找到屬於自己的創作語言──透過延續的長時間,把身為非法移民的底層狀態、生而為人的虛度與箝制,從自我破壞走向自我建設,精準的轉化成為藝術創作。

「早期用身體做的作品,如果繼續下去,會有點走向『死』,等於死路一條,這是為什麼後來變成用『一年』,因為那條路再走下去不會有活路,會自我破壞,」謝德慶如此說著。

歐美的行為藝術(Performance Art)從60年代開始發展,作品多以幾分鐘到數小時的「事件」(event)作為創作形式。當謝德慶將創作時間拉長為一整年,不僅挑戰他自己的身體與意志,也挑戰藝術界的認知。

任教於台南藝術大學的龔卓軍,認為謝德慶的創作有別於其他的行為藝術,在於它的徹底性:「太徹底了!因為完全沒有上下班的概念。」龔卓軍繼續說:「他當時在美國社會沒有身份、在美國的藝術圈也沒有身份、他自己又切斷了台灣藝術圈的身份,這幾重的『不可能』反覆疊加上去,最後在這個形式下逼出來的東西,是他用了整個生活跟生命,也可以說是一個賭注。」

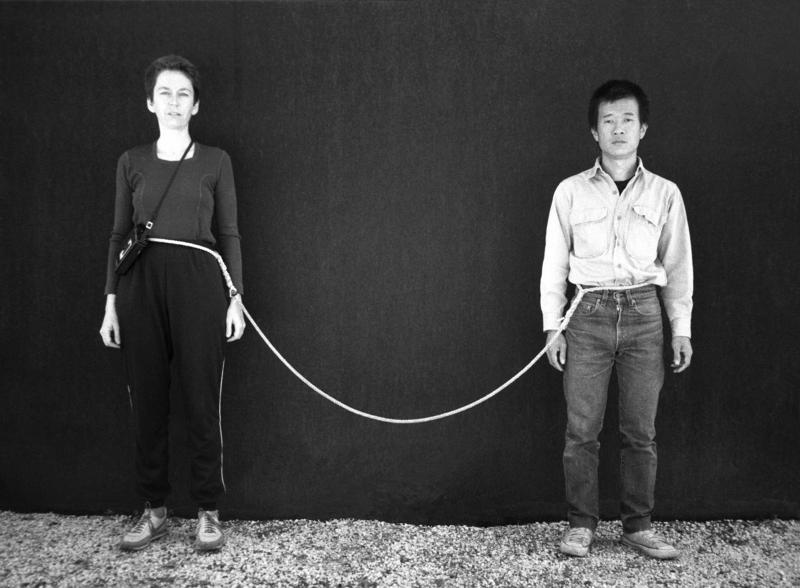

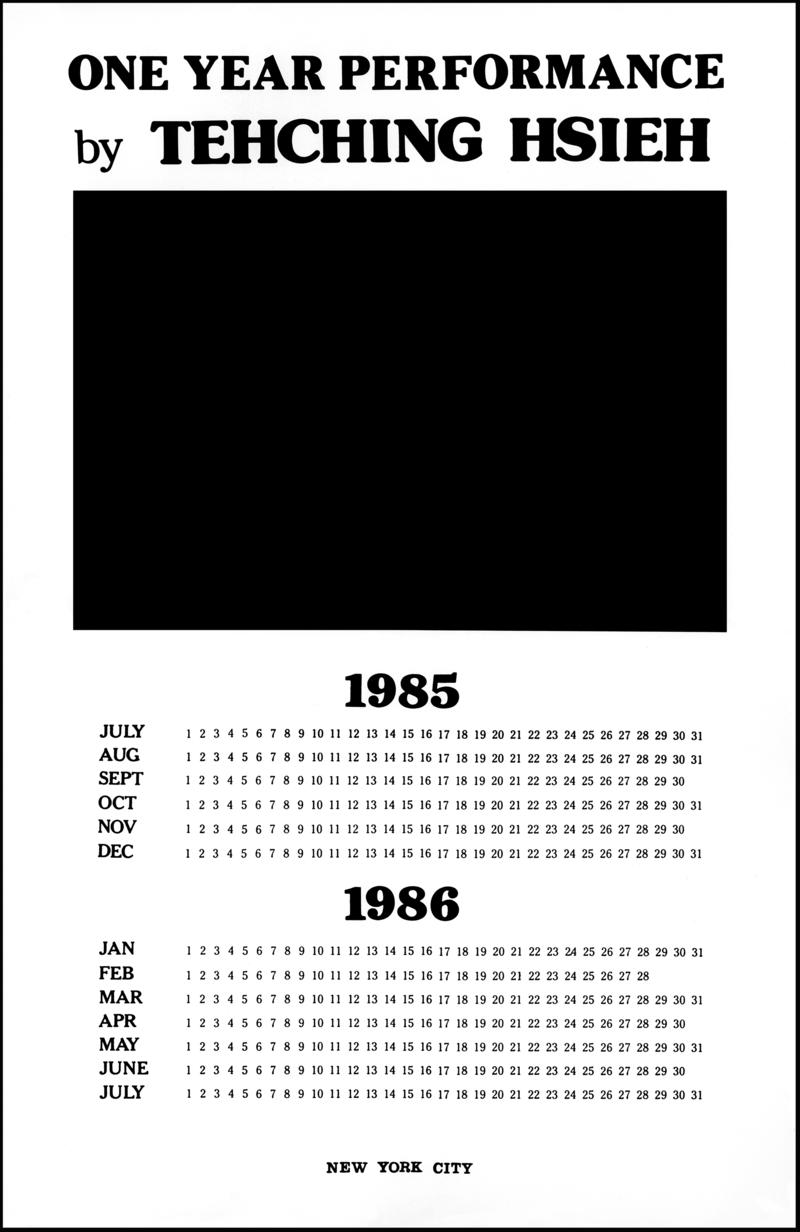

從此「時間」成為謝德慶作品裡的主角。在完成《籠子》之後,他繼續做出強度驚人的長時間作品,並同樣替每件作品設下嚴格的規範:一年不間斷於整點打卡;一年生活在沒有遮蔽物的紐約街頭;一年與女性藝術家琳達・莫塔諾(Linda Montano),以8英呎繩子綁在一起生活,彼此不能接觸;以及兩件挑戰「藝術家」身份的作品,包括一整年不碰藝術,與長達13年做藝術卻不公開發表。

要進行這樣的行為表演,除了需要超乎常人的意志力,更需要縝密規劃。以《打卡》為例,他規定自己必須每個小時準確打卡,意味著他的時間也將完全被打碎:白天不能到離工作室太遠的地方,夜晚的睡眠也將被迫不停中斷。在思考所有可能發生的狀況後,謝德慶會在正式展開計畫之前,進行一段演練,好確認自己能否在設下的規則裡,持續進行一年的時間。

「如果測試完我只能做到30%~40%,我就不會去做;但如果可以做到70%,我才會去做。所以對我來說,這更像是個科學、像做實驗,如同一個宇航員上太空前一定會先在地球測試,以確保一切順利。」謝德慶常說自己的作品合乎他的性格,他絕非天馬行空的類型,而是謹慎務實的將創作想法不斷往前推進。

但謝德慶終究是人,會遇上不可控制的例外,也有難以避免的失誤。在進行《戶外》這件作品時,他在街頭遇上一名男子對他蠻橫動粗,最後還招來警察把他帶入警局拘留,這使得謝德慶在作品期間破例進入室內,待了15個小時。《打卡》這件作品中,他一共打了8,760次卡,其中有133次失誤,在這不到2%的失誤率裡,94次睡過了頭,39次沒能打在整點上(且大多只是零點幾秒的誤差)。

謝德慶笑著說:「我自己訂的規則,也許我能最多打破3%吧!看打卡記錄時,你會發現有連續3個小時沒打到卡,對我來說,那3小時就是充電的時間。如果我能透過這種方式補充能量,我就能夠繼續下去做作品,做完接下來半年。」相較於百分之百的完美,這些失敗與裂縫卻凸顯了人的脆弱與力量,成為極具意義的存在。

這些旁人眼中看來處於極端限制的痛苦創作,謝德慶卻說:「若你看我早期繪畫就知道,我不是屬於壓抑型的,當我在做one year proformace(一年行為表演)時,我的精力都有把它燃燒完,所以裡面是有喜悅的。」

從學校、家鄉逃出去、逃出傳統繪畫的限制,最後又逃出台灣,謝德慶稱自己是個逃掉的人。「我是逃掉的人,適合做一個 outsider(局外人),可以作為裡面的參考,這個角度適合我。我如果進去裡面,我就被吃了,變成什麼都沒有。」

為了不被吃掉,他一路逃跑,連逃去美國都選擇非法移民這種無身份狀態。這身份跟著他,一跟就是14年。

屏東家鄉的母親愛子心切,曾請謝德慶同父異母的姊姊幫忙取得合法身份,但謝德慶與姊姊感情不好,更不想欠她人情,資料都準備好了,他卻刻意不去辦。直到1986年美國總統雷根簽下《移民改革與控管法案》(The Immigration Reform and Control Act),特赦300萬名非法移民,等到法案通過後的第2年,謝德慶終於成為合法移民的一份子。「那是天上掉下來的,我拿我不會覺得欠任何人情。」謝德慶2000年接受中國作家蕭元採訪時,曾如此瀟灑坦率的說。

任性做自己想做的事、走著只有自己一個人的路,既不想屬於這裡,也不願屬於那裡,這種行在主流之外的地下狀態(underground),成為謝德慶的生命常態。

雖然謝德慶已是當今國際聲望極高的藝術家,但翻開早期台灣舊報紙,仍可見到「謝德慶又要作秀」如此語帶負面的藝文報導標題。龔卓軍回憶當年觸眼所及的新聞報導說:「報紙上主要的文化評論都很糟,台灣畢竟跟紐約的藝術氣候不一樣。有人說他精神有問題,憂鬱啊,或者說他故意炒作,嘩眾取寵,正面的評論不多,五、六篇裡面,大概只有一篇是比較正面的。」

任教台北藝術大學美術學院的陳愷璜教授,與謝德慶不僅是舊識,也是最早把謝德慶的作品完整介紹給年輕世代的推手,影響許多活躍藝壇的新生代藝術家。陳愷璜認為,早期台灣藝術圈對謝德慶的負面評價,其實反應出台灣美術運動晚熟的事實,「真正開始比較有台灣主體討論,大概要到80年代後期,社會開始開放、政治開始變動,人們也開始回應。所以我覺得80年代末期到90年代是很重要的分水嶺。」只是這條分水嶺的起點,距離美國1960年代開始發展的觀念藝術,仍著實晚了近30年。

當年的紐約藝壇,雖可散見對謝德慶作品正面評價的報導,但他一直不是「那個圈子裡」的活躍角色。一方面出於謝德慶的語言隔閡,一方面也因著他不善交際的性格。

謝德慶英語說得不好,不只發生在他剛到紐約那幾年,直到現在仍一樣。「我一直很stubborn(頑固),我都沒有去學語言,講的英文完全是半試探性的,就是我講出來然後你回應我,我再調整。」動物般的本能,一直存在謝德慶的血液裡。

「那時人家說畫畫還可能不需要英文,但你搞這種觀念行為,你就是英文要好。但你也曉得,我的作品沒用到多少英文,我的作品用的都是我自己本身,那方面才是我比較⋯⋯厲害或者擅長,我的語言不是屬於那種文字的,也不是body language(身體語言),我的語言是我要去實踐出來,那才是我的語言啊!」說不好英語的謝德慶,在創作上也捨棄歐美的藝術語言,建構了一套屬於自己的系統。這反而使得他的作品從歐美行為藝術脈絡中,拉出一條獨特的路線。

許多人看謝德慶的作品會認為充滿理性,但陳愷璜卻認為謝德慶有著對感性的高度敏銳,並準確轉化為藝術。「人的生活都是瑣瑣碎碎的,當要提煉、純化成為簡單卻準確的思考結晶時,很考驗藝術家,很多藝術家做作品自己都講不清楚。德慶用他非常個人的言說方式,很貼近德勒茲講的『所有的創造性都是一種外國語』,裡面是帶有異質性、創造性的。藝術家使用自己的語言太重要了,而且是非常美的一件事情,不是套用,而是你怎麼開啟創造性。」陳愷璜說。

談起自己不善交際的性格,謝德慶顯出少有的青澀:「當我去一個dinner table(晚宴餐會),按講我不應該坐在我太太旁邊,應該坐對面,因為你要跟別人social(社交),但我是比較希望她就坐在我旁邊,因為我不太願意跟陌生人講話。你曉得嘛,因為 social 也有一套能力,你如果不太會,就會感覺對方的頭不曉得要彎到哪裡去,會很尷尬啊!所以我不喜歡去,當然如果你多去認識人家,你就會更多被知道,但我覺得⋯⋯我性格⋯⋯我夠用,夠我自己用。」

這個重複說著性格夠自己用的藝術家,他的地下狀態持續到2008年,進入了另一個轉折點。由英國學者Adrian Heathfield撰寫的《Out of Now: The Lifeworks of Tehching Hsieh》在這年正式出版,透過完整的藝術文件、訪談與評論,詳盡收錄了謝德慶自跳船美國後的6件作品,這個一向只做不說的藝術家,終於有了一份面向英語世界的完整介紹與論述。隔年,謝德慶受邀在紐約MoMA美術館、紐約古根漢美術館進行個展,至此,那隻站在紐約藝術圈外的腳,總算正式跨入。

台北市立美術館的館長林平,談及行為藝術(Performance Art)在當代藝術史上的轉變:「2009那幾年,這些重量級的美術館、學界都在思考如何讓行為藝術成為史學研究的一部分,這在過去是排斥、抗拒的,因為當年行為藝術就是不要被美術館收編,使它沒有辦法被市場化、被商業化,不讓美術館擁有這些物件。它這種反商業、反物質化的方式,也才會有當年Happening、Conceptual Art的發生。」

因此林平認為,謝德慶近幾年在歐美當代藝術界逐漸取得能見度,是因著過去謝德慶長期實踐自己對藝術的承諾,並且遇上了對的浪潮,於是直達浪的頂端,清晰地被看到。

倫敦蛇型畫廊 (Serpentine Galleries)的藝術總監Hans-Ulrich Obrist,曾直接了當的問謝德慶是否還自認是個局外人?謝德慶沒閃躲的回答:「我以前是,精神與創作過程我都是個outsider,可你若問我的現實,我已經有MoMA、古根漢的展覽,書也出來了,我現在已經不是了。」但謝德慶又補上一句:「但我仍會用outsider的角度繼續觀看。」

也許對謝德慶而言,局裡局外雖可從作品被接受的程度區分,但他從來都還是他,「我分不清楚什麼叫體系裡面、體系外面,我比較不分這個,對我來講就是『藝術』,我比較沒有所謂的『藝術界』這個字,沒有在用『Art World』,而是用『Art』。我一生當中做的都是Art,把它做完。」

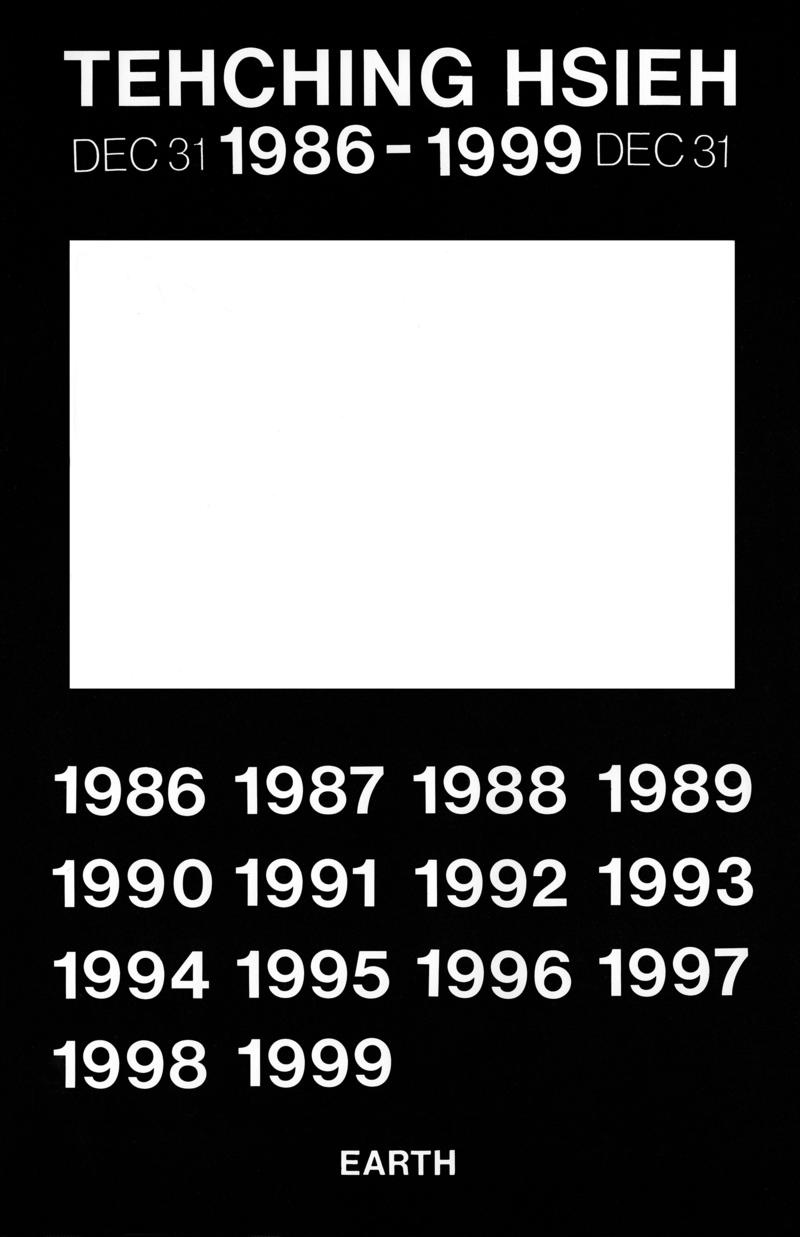

千禧年的第一天,人潮聚集在紐約格林威治村的耶德遜紀念教堂(Judson Memorial Church),一張黑色海報預告了下午兩點謝德慶將出現在此,公開報告他自1986年展開《十三年計畫》的最後成果。前一日,謝德慶剛過完自己的生日,也是他聲明「做藝術但不公開」的最後一天。

都說不公開發表了,難怪大家都在好奇,這個下午他究竟打算說些什麼?

“I kept myself alive. I passed the DEC 31, 1999”(我存活了,我度過了1999年12月31日。)

接著,謝德慶以英語宣告:

“ I, Tehching Hsieh, survived.” (我,謝德慶,存活下來。)

當年也在群眾裡的佩吉.費倫(Peggy Phelan,現任史丹佛大學藝術系教授),回憶起當天發生的一段插曲:就在謝德慶宣告語畢,一個50多歲的白人男子語帶不滿的大聲嚷嚷:「我們也都存活下來了啊!這並不是藝術啊!」一陣尷尬之餘,另外一位女子為了緩和氣氛,向在場群眾提出一個把氣氛導向更為尷尬的建議:「我們來唱生日快樂歌吧!」

也許女子想起謝德慶生日剛過(謝德慶的生日為12月31日),又或許這確實是個意味著重生的日子,但謝德慶當場拒絕了這個好意。於是荒謬詭異的氣氛,就在謝德慶拒絕唱歌、而女子堅持要唱的一來一回,達到頂點。

那天謝德慶其實還下了一個決定:從此不再做藝術。

早在1984年結束《繩子》這件作品時,謝德慶對於下一件作品已沒有什麼好的想法,因此他展開名為《不做藝術》的一年行為表演。結束之後,他清楚自己已經回不到藝術那一邊。「我野心大,但我也沒有那個能耐野心很大,因為我只做6件作品,這就是我的能力。」於是在最後一件作品《十三年計畫》結束後,他便說自己不再做藝術,只過時間。

關於做不做藝術的看法,謝德慶在中國作家蕭元撰寫的《做壹年》書中有清楚地談論:「有沒有做藝術對我來講都不重要,因為實際上一個人不必有藝術,也一樣活著,只有在你已經意識到什麼的時候,你才會做一點特別的動作,對不對?一個藝術家一直都有在做東西,而『有』的另一面『無』,卻往往被人忽視⋯⋯一個藝術家獨特的一面,在我前面4件作品中,都已經清楚了,但一個藝術家無能的那一面,我也要展現出來,就是說,把它們同時展現在世人面前,然後把它拉平。」

一個不再創作的藝術家,還能繼續稱自己為「藝術家」嗎?這問題從他宣告不做藝術的那天起,就成為他每每面對觀眾時的必答題。

如同他為作品設下規則,謝德慶在藝術上的每個決定,腦中都有透澈的答案——他稱現在的自己為「次等的藝術家」(sub-artist)。「我不再稱自己是藝術家,當你自稱一位藝術家時,你必須做藝術,不能停止。但我仍然會繼續介紹我過去的作品,就像今天在這裡,或是之後到威尼斯,我都會繼續介紹。一個次等的藝術家介紹著二手的藝術文件,那就是為什麼我在這裡的原因。」今年(2017)三月一場香港藝術中心的講座上,謝德慶如此回應台下觀眾。他清楚知道自己做出精彩作品的階段已經結束,如今選擇不做藝術,謝德慶擁有更多時間與自由。

不做藝術的這些年,除了受邀各地進行演講與展覽,與謝德慶熟識的人,一定都會提到他的房屋裝修才華。「他很會做裝修你知道嗎?」謝德慶在紐約曾換過幾個不同的住處,陳愷璜幾乎都拜訪過,「他把房子修得非常好,我只能跟你保證,我覺得不可能有人看過後會說不喜歡。」

裝修不只是謝德慶的興趣,更是他在一年行為藝術表演期間的重要收入來源。早從《籠子》這件作品時,他就把房子隔間分租維持收入,中國藝術家艾未未也是他的房客。「他會先把那些倉庫廠房很便宜的租下來,再自己重新裝修,租給艾未未這些人。白天去看都非常好,空間都很大,但艾未未晚上一去睡發覺不行,因為地板一直在震動,原來地下室是一個舞廳。」龔卓軍想起謝德慶曾笑著告訴他的這段趣事。

包括房子的地點如何判斷,也都十分符合謝德慶性格,「當時那房子附近其實治安不太好,我就問他為什麼選在這裡。他說『這條街是最後的極限,再過去就不行了。』他就是在找那個極限點,他做事都是這樣,不是隨便決定的。」陳愷璜說。

謝德慶也與我們聊起自己的謀生之道:「家裡雖然會給我錢,當時1塊錢美金對40塊,也很難給我太多,我本身賺的錢也根本不夠,但是我當時的房租可以把開支打到平,那很重要,因為做一件作品,一年不能做工又要花掉一年的費用,差不多要兩萬(美金),做一件作品身體也不行了,還要再去打工,那就是double(雙倍)以上,費用就更貴了。」如同他在藝術創作時的縝密邏輯,對於與創作有關的佈局,他也全盤深思熟慮。

如今他繼續運用裝修的能力處理生活中的大小事,包括幾年前他在紐約開了一家小咖啡店,店內裝潢硬體也都來自於他。知道我們沒造訪過,謝德慶拿起手機點開照片,開心的與我們分享著在他不做藝術之後,這些繼續做著的事。

與謝德慶最後一次訪談,是在威尼斯雙年展台灣館開幕週忙完之後,我們返回台灣、他回到紐約,以視訊進行。開始之前,謝德慶為了確認如何把視訊聲音正確打開,費了些時間摸索,他笑說自己不擅長那些科技產品,又說等做完這個訪問,他就要去處理咖啡館裝修的事了。這些瑣碎的日常,也是他口裡常說的「把時間過完」。

我們最後的話題聊起他待了大半輩子的紐約城。「我為什麼要待在紐約,因為它讓我自由而且清醒。如果自我放逐有一個籠子,到處都有籠子的話,那紐約這個籠子也不壞⋯⋯。」聊著聊著,他突然自己提起回鄉的事:「當然我弟弟也是有叫我回去台灣,他說會照顧我,我就說,你年紀跟我差沒有幾歲,我老了你也不行了啊!」聽完,我們都笑了。

關於回家不回家,北美館館長林平記起一段她與謝德慶的感性談話:在威尼斯準備返台的前一天,她問謝德慶在外地這麼多年,會不會想回家?謝德慶說:「誰不想回家呢?但我既然做了這樣創作、做了這樣的選擇與承諾,我已經沒有任意要不要回家的權利了。」

逐漸模糊的視訊畫面,穿著黑色T-Shirt的謝德慶,看起來比實際年齡小了好幾歲。腦中浮現那夜的威尼斯晚宴,Danieli Hotel天台燭光終於在天色逐漸轉暗的八點,派上了用場,一明一滅打在謝德慶的側臉上。剛與朋友寒暄完的他,戴起老花眼鏡站在露台邊,手裡握著一張反覆摺過的紙頭,上面寫著舉杯時要唸的英語致詞。他反覆背誦,像一個準備上台宣讀畢業謝詞的高中生,甚至還要緊張,工作團隊裡的幾個年輕人,見他一臉專注,笑著鬧著簇擁,要他喝下手裡的香檳,一口也好,那時的謝德慶笑得像個少年。

少年從屏東離家踩著自行車沿東海岸一路北上,他不知道將要摔斷腳踝坐在溫州街的老屋空地、緊張等著油輪靠岸後偷溜下船、在打烊後的中國餐館搬起椅子打掃洗碗、對著木牢牆壁刻下計算天日的第365道刻痕、從紐約寒冬街頭裡的一只睡袋裡顫抖醒來。

他一路前行不看回頭路,一臉沒變,只有頭髮逐漸斑白。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。