專訪王薇君

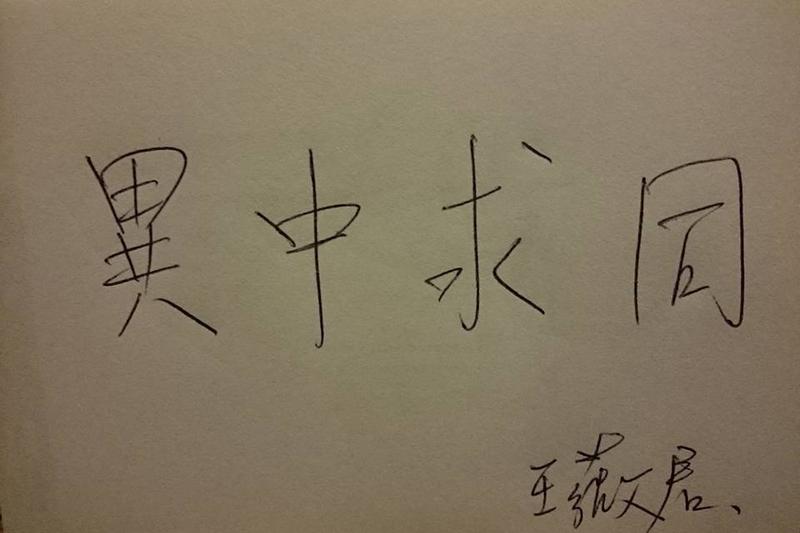

今年1月12日,Facebook上流傳著一張相當素樸的圖片──一張用黑色原子筆寫著「異中求同」4個大字的白紙,下頭署名「王薇君」,一旁的註解寫著未來將與廢死聯盟共同召開記者會。這張沒有多餘設計的圖片引來了將近200則回應,有網友留言直呼能走到這一步真的很不容易,也有網友憤怒地指責貼文者忘了初衷。

如果不了解王薇君是誰,可能就無法理解網友為何感動或憤怒。

王薇君名片上的職稱是兒童權益促進會理事長,但她更為人知的身分是受虐殺男童王昊的姑姑。2011年男童王昊慘遭母親同居人虐殺致死後,王薇君一次又一次地在媒體前痛批司法不公,更曾發起「拒養殺人犯」行動包圍司法院;鏡頭上的她總是穿著一身黑,講起話來時而冷靜淡定、時而崩潰嘶吼,但唯一不變的是她堅定的眼神,總讓人想起武俠片中為了尋仇而活的女子。

王薇君鮮明的形象讓她儼然成為「反廢死代言人」,每當有重大刑案發生時,許多媒體總喜歡在第一時間採訪她,好補上最為偏激的支持死刑言論。然而這樣一個「反廢死大將」卻在今年3月3日的早晨與廢死聯盟共同召開記者會,發表新書《隱形的吶喊—犯罪被害人心內話》,呼籲政府傾聽受害者家屬心聲。除了7個受害者家屬的故事之外,書中也收錄3位加害者親友的內心煎熬。

許多人或許會質疑王薇君變了。她真的「變了」嗎?

還記得我們第一次見到王薇君,是在去年5月的死刑模擬憲法法庭上,這是由前大法官許玉秀發起的活動,透過模擬大法官會議討論重大社會分歧議題,好比死刑是否違憲等。當時她同樣穿著一身黑,坐在主張維持死刑的律師團那側,一語不發地聽完正反雙方所有辯詞,或許是鮮明的「反廢死」標籤使然,她與主張死刑違憲的「廢死派」並沒有太多交集,直到雙方各自發表想法後,王薇君日後的言論開始產生變化。

王薇君並不是模擬法庭中唯一的受害者家屬,有類似經歷者還包括擔任鑑定人的林作逸及主張廢除死刑的結辯律師李宣毅,3人分別上台訴說自己對於死刑的看法。

林作逸的生母、生父相隔20年都被父親的情婦殺害,但他認為死刑只是「廉價的正義」,國家應給受害家屬更多支援;李宣毅因為外婆遇害而立志當律師幫外婆報仇,卻在研究《刑法》的過程中一步步認識犯罪的成因,加上「就是因為殺人不對,我不想變得跟兇手一樣」的感想,進而支持廢除死刑。

王薇君則是講王昊的故事講著講著又哭了,那股俠女尋仇的氣魄還在,但她的仇家已經不是過去執著的「判不判死」了,相較之下,她認為應先從受害人權益談起,只有確保受害人不再被司法傷害時,才有可能慢慢來談廢死。

當模擬法庭結束時,李宣毅焦急地從支持廢死的那一側奔來王薇君這側,才剛訴說完生命故事的2人一見面,馬上給彼此一個大大的擁抱,才含蓄地互相問候,雖然這是他們第一次見面,但似乎可以感覺到那道阻隔在他們之間的「廢死」之牆已開始逐緩崩落。

這場死刑模擬憲法法庭經過激辯後作出「死刑違憲」的判決,然而在模擬憲法法庭做出判決後的3天內,就發生了北投女童割喉事件,再度挑動了台灣社會對於死刑存廢的敏感神經。

專職處理兒虐事件的王薇君當然又出動了。她發動兒童權益促進會及關心兒童問題的朋友到立法院前靜坐一個月,希望能修改《刑法》中與虐兒相關的法條,另一方面也希望國家能重視社工體系,確保不再發生悲劇。而談起死刑時,她的態度真的變了,每接到媒體來電詢問是否應判死時,她總不厭其煩地對著話筒強調重點並不是是否判死,「重點在孩子能不能活,否則他判兇手1000個死刑我也不要。」

過了大約半年,也就是去年12月底,王薇君接受《報導者》專訪時,甚至更進一步談起獄政改革,認為監獄不該只是把犯罪者隔離起來,應該真正具有教化功能,提供犯罪者學習空間,如此才可能真正改善社會。時至今日,王薇君協助過太多兒虐案件,她深深感到每一個案子裡破碎的其實是兩個家庭──受害者的和加害者的──於是她所認同的司法意義,已經不單單停留在「懲罰」。

「其實我覺得,就王昊的事件來講,將主嫌劉金龍從死刑改判30年徒刑,真心來講我並不是不能接受──我不能接受的是判決書的內容。裡面說劉金龍在法庭上向我鞠躬,所以他沒有泯滅人性。到底鞠躬跟泯滅人性有什麼關係?你為什麼這麼廉價的、用那樣子的語言就以為可以說服我,就想讓我能夠服氣呢?我覺得你可以用更好的理由來說服我,像是他有怎麼樣的表現,和他願意怎麼做來說服我,讓我知道說我可以給對方一個機會,我不是不願意啊!」

原來,王薇君渴望被療癒,但那個療癒不一定是「乎伊死」,而是判決書如果不那麼像一部艱澀又冰冷的天書,僵硬地砸到她的臉上,如果法官在宣布決定時,可以展現多一點讓一般民眾容易理解的真心誠意,別像是一場作文比賽,她或許就可以獲得部分療癒,同樣真心誠意地去相信司法所宣稱的義。

可惜從王昊案發生,到她四處奔走協助其他受害者家屬以來,她累積了太多的失望。

由於政府欠缺統一的被害人服務窗口,王薇君說被害家屬一開始就像無頭蒼蠅,每個程序都只能自己一一詢問各個窗口,但每述說一次,心中的傷疤又被掀開一次,而有些被害家屬因不清楚每個階段遇到的檢察官不同,進而產生「政府故意換掉對我比較好的檢察官」的怨懟。

而犯罪被害人保護協會給的協助仍以金錢補償為主,並不會陪著家屬走過每個程序,整個司法體制宛如逼著受害者家屬在痛苦的折磨裡,還被繁瑣的行政程序耗盡僅剩的力氣,結果受害者家屬只會更加怨懟司法,而渴望動用私刑來解決仇恨。

這是為什麼王薇君認為即便廢死可以當作終極理想,現階段的台灣還不可能達成,因為這個社會對於受害者家屬的支持還沒有做好。但她也強調,這個「支持」並不是指網友在兇案發生時對加害者的謾罵以及對其家屬的咒詛,或把家屬拉出來下跪道歉等情緒發洩,而是從制度上做起,像是犯罪被害人保護工作應結合法律、社工等不同背景的人,在第一時間理解受害家屬的感受並給予協助。

邁開腳步一路不容易地走到今天,再回到那個「王薇君是不是變了」的問題,她本人坦然地說,「人本來就是要學習的。如果我還是4年前那個我,那請大家真的不要支持我做兒童權益這塊!」她變了,但也沒有變,她仍然致力於兒童權益,只是達成目標的道路變得更寬廣了。

她口中的「學習」之路無法錨定出一個明確的起點,但問起她的心境轉折時,她追溯到2012年底連播兩集的公視節目《有話好說》。那是王薇君少數感到一個談話性節目是誠誠懇懇地討論一個議題,主持人本身也做了功課,開啟不同立場理性對話的可能,而不是挑起對立。

對於長期以來被罵到臭頭的廢死聯盟執行長林欣怡來說,那也是她心中富有紀念意義的兩天,因為她也是節目來賓之一。

「我很慶幸自己沒有因為『害怕』就不去上節目。因為我記得她(王薇君)坐在我前面,說著這個案子的遭遇,一方面是我覺得我真的聽到了,一方面是我也覺得她真的感覺到我們聽到了。」

林欣怡所謂的害怕,指的是廢死聯盟平常其實很難去接觸受害者家屬,畢竟雙方不一定有中間人,若貿然去接觸,恐怕引起受害者家屬更大的不愉快,至於在座談會等公開場合上要互動、談話,又可能帶給對方壓力,以及淪為媒體操作。

但就算小心翼翼不製造紛擾,也逃不過紛紛擾擾。「所有人早就知道『廢死聯盟』在任何時刻都會說『不支持死刑』,媒體卻總在執行死刑或重大刑案發生時,再來問一次廢死聯盟支不支持死刑?但在那個時間點上,我們回應也不是,不回應也不是,前者看在受害者家屬眼裡彷彿是針對他們,後者又會被寫成『不予回應』。」

於是,林欣怡直到去年經過模擬憲法法庭等一連串過程,才鼓起勇氣傳了Line訊息給王薇君,詢問她是否願意為了《隱形的吶喊》這本書受訪,並給雙方一個溝通的機會。沒想到王薇君說「好啊!」就此第一次走進廢死聯盟的辦公室,成為林欣怡內心最激動的時刻。

而今年3月這場宣示合作的記者會過後,在未來的未來,李宣毅、林作逸與王薇君將準備組織一個被害人保護的團體,這個團體並不會隸屬於廢死聯盟之下,而是獨立運作的平台,但廢死聯盟將協助與支持。

這顯然是台灣廢死運動或被害人權益運動史上的某種「里程碑」,也是讓社會輿論回歸理性討論的新契機。但林欣怡說,她最近感到最開心的,其實是某次雙方碰面結束,大家一起聊天的時刻,「我們在聊平常都煮什麼,她就說她很會煮什麼什麼⋯⋯我喜歡那種感覺,比較像朋友或一般人之間的對待,她沒有把我們當作『廢死聯盟合作對象』,我也沒有把她當作『王姑姑』。」

拿掉了名字前方的那個頭銜,他們都不再被「廢死」或「不廢死」的標籤定義,不再被「受害」或「沒受害」的身分侷限了。他們只是一群異中求同的人,願意在尋找社會問題解方的旅程中,一起走一段路。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。