Teresa(化名)是性侵受害者艾可(化名)的主要陪伴者。其實她自己也有過被性侵的經驗,但這個經驗是她在接受採訪、談「陪伴關係」的前一天,經舊友提醒才突然「想起來」的。

就心理學「解離」的機制來說,隔絕創傷記憶並不是一件罕見的事,但想起來的時候,Teresa也感到很驚嚇,她無法追溯起自己是從哪一刻開始「忘記」的,她甚至不記得加害者的名字,只記得事發經過。

那是20多年前的事了,Teresa大學畢業後獨居在外,住的是衛浴設備公用的雅房,整層樓的鄰居多少相識,保持一種「誰家送了水果、我拿一串香蕉給你」的點頭之交情誼。有一次,Teresa去找一個樓友,卻猝不及防地遭受強暴。

「他門打開我就被拖進去了,然後一切就開始了,非常快⋯⋯那個過程最不舒服的地方是,他摀住我的嘴巴。」摀住嘴巴──這個動作不證自明了一件事情──那不是一個帶有情感的行為,不是一個對等的邀請,Teresa能感受到的只有強制。

事發之後Teresa沒有報警,「我不相信大人世界的遊戲規則,我不相信這些事情能夠保護我,能夠做很好的處理。」比起社會體制標榜的那種「公道」,Teresa採取的手段是,「我決定讓他愛上我,翻轉權力關係──我只要翻轉,發號施令的人就是我,我讓他不需要摀住我的嘴巴。」

於是就在跟第一次不同的情境下,Teresa再度跟對方發生了關係。

其實在被拖進門強暴的那一次,Teresa就立即反應過來自己被強暴了,事後做的任何事情也不會改變那個定義,那麼到底翻轉了什麼呢?「翻轉的是,不是你想怎樣了,而是我想怎樣了,就是說遊戲規則是我訂,不是你訂了。比如速度、比如姿勢,比如一切。」

Teresa也不曉得自己為什麼那麼早就明瞭到,性侵害的本質不是情慾的展現,而是權力的濫用,她必須奪回自身的權力感,對她來說,那近乎一種「輸了第一局,第二局、第三局還是要拿回來」的心態。

這樣的舉動也出於恐懼。「我不希望同樣的事情再發生第二次,所以要讓對方對我產生更多的情感或愛意,這件事情在當時對我來講並不困難,產生這些東西之後他就會生出比較多的友善跟珍惜,我就會相對比較安全。」

但Teresa也明白,這種方法不是每個人都適用,在往後的日子裡,她從來不會這樣去「培力」其他受害者,更不認為每個受害者要採取什麼樣的行動,是其他人可以去指導的。「我事後回想起來也覺得很詭異,如果現在這個男生想起我,認為我是他的女朋友,我可能覺得很噁心,因為我心裡沒有這個認同,我只是為了逃脫險境。我還是對自己做了殘忍的事啊,我享受了它嗎?沒有啊,我只是讓自己安全。」

處理過不少性暴力案件的律師李晏榕受訪時也強調,每一個受害者都是獨一無二的存在。

「每個人在面對他自己時都是不一樣的方式,但我自己的感覺是,整套標準印象(刻板印象)還是在每一個環節影響著檢察官、法官、警察,和每一個專業人士在處理案子時的態度、判斷被害人的真偽。但我覺得我們不應該受制於這東西,應該去多了解被害人一點。」

就像Teresa被強暴後也沒有立刻搬家一樣,她害怕被跟蹤,害怕下一個地方更陌生,也不知道到時候共同居住的人會不會更危險⋯⋯她有著許多外人不一定想得到,於她卻是真真實實的顧慮。李晏榕說,也有受害者猶豫好幾天才去採證、驗傷,或在案發之後看似神色自若、談笑風生,更有人繼續配合加害人的要求,這類事情容易在辯護時被大作文章,但那可能是受害者必須趕快逃離眼前情境的生存策略,真實情緒往往等到脫離危險後才會釋放。

但李晏榕懷疑,許多司法人員、法律菁英的養成其實就是乖乖牌,當一個人的生命經驗太過狹隘的時候,如何去理解各式各樣的腳本?

如果我們一直都只看過一種受傷的樣子,怎麼會知道其他故事也在流血?

勵馨基金會桃園分事務所的社工黃雅稜有類似的感觸。黃雅稜時常在第一線陪同受害者接受訊問、開庭,她明白有些問題純粹是在釐清案情,但也有些問題的語氣透露出來的是尖銳的質問,像是「那你幹嘛跟他出去?」尤其遇到前男女朋友之間的性侵案時,法官、檢察官會一直要求受害者證明自己「不願意」,「被害人說『有啊,我說不要啊,我推他』,他們就會問說,他知道你說不要嗎?」

開庭時,黃雅稜更感受到有個「受害者應該是怎樣」的印象在作用著,司法人員不一定明白許多性侵受害者適應生活的方式就是把記憶打包、壓箱,表現得很冷靜,「他們會用『常理』去推斷應該要怎麼樣,譬如他們覺得『一般人』怎麼會之後還跟加害者出去,或跟朋友出去玩⋯⋯他們對被害人的既定形象就是一定要哭,一定要很可憐怎樣怎樣。」

「我們有遇過被害人在法庭上當場撞牆、拿刀要割腕,他們才開始注意到話語不應該這樣子。可是不應該把經驗累積在創傷上,而且這也助長惡性循環,他們就覺得一定要到這麼激動才算被害人。」

在醫院急診部待了近10年的社工阿薩(化名),協助醫生進行過至少500件的採證、驗傷,也看過許多警察前來訊問。由於性侵採證和驗傷在檢傷分級制度屬第一級,與頭破血流的重度外傷在一樣的定位,她時常看見醫生心生不滿,認為性侵的傷害根本沒那麼嚴重、緊急,來的時候就擺臭臉,也有醫生私下向她評論受害者幹嘛沒事跑到外面?更很少有警察會耐心、溫柔地解釋流程,相反的,阿薩看過警察在訊問時加諸個人評斷,「阿你跟網友出去喔?不認識的也敢出去喔?」

但對於受害者來說,採證、驗傷的過程本來就已經非常不舒服,如果這唯一的一次機會也讓他們感到難堪、被指責,勢必影響他們未來的復原。同樣的,司法流程對一般人來說已是紛擾和壓力,對需要被細心照料的性侵受害者而言更像噩夢一樣,如果過程中還要被評斷的話,光是用想像的,就知道那不見得是公道的償還。

這20年來,國內法律在性侵害防治上已有進步,譬如將性侵害案件改為「責任通報制」,要求各政府機關人員、醫事和教育人員等,只要在執行職務時知道有疑似性侵害犯罪情事者,就應立即向當地直轄市、縣(市)主管機關通報,最遲不得超過24小時;性侵害犯罪2001年也被改為「非告訴乃論」,也就是所謂的公訴罪。

在這些改變之前,犯罪防治專家黃富源、范國勇曾推估,實際發生的性侵害案件數量是報案件數的7到10倍,意即10個受害者裡面可能只有1個去報案。改革之後,部分「黑數」漸漸浮出來,如今的問題卻變成,體制改變了,價值觀還沒跟上,於是受害者在每一個環節裡不一定感受到被妥善對待。

那麼當受害者本身沒有意願、心力進入司法程序時怎麼辦?律師李晏榕見過許多當事人狀況很差,可是一旦備案,整個流程就馬不停蹄地跑下去,因此更加憂鬱、痛苦,很希望能夠「算了」;社工黃雅稜更看過有人逃避開庭、害怕通知書一次又一次寄來。

然而,有些人認為受害者應積極尋求體制內的救濟,一鼓作氣將兇手繩之以法,否則變相地讓兇手加害其他人。這個想法忽略了受害者所承擔的代價,讓一些受害者的自責情緒又多了一項「不夠勇敢」。

35歲的陳三郎今年5月公開揭露小時候被性侵的過往。當年他根本不知道侵犯他的奶爸、奶媽的名字,如今卻有人對他耳提面命,一定要把所有的加害者都找出來。

陳三郎的太太徐思寧平靜地說,她明白大家為什麼會這樣想,但這種期待不能只建立在受害者身上,當大家的知識和文化不足以接納受害者的傷害、理解傷害的面貌,光是理解受害者有一個「責任」時,是沒辦法支持受害者站出來的。

「我們需要做更多,才可以讓一個受害人知道他受害時會得到支持、他可以復原、他知道怎麼復原,然後知道這個制度會保護他,或是在一個安全狀態可以申訴。當整個配套全部都是一環一環崩壞的話,我們只期待一個受害人要出來控訴,只會讓他在復原歷程裡更加困難。」

曾經是媒體人的徐璐1998年出版《暗夜倖存者》,揭露她1992年的一個冬夜在自家公寓遭受不明歹徒強暴的遭遇。徐璐當年是報了警的,但做筆錄時,她只說出家中被劫掠,下意識地隱瞞了強暴一節,每天更是精心妝扮、全副武裝,不希望被別人看出受傷的痕跡。

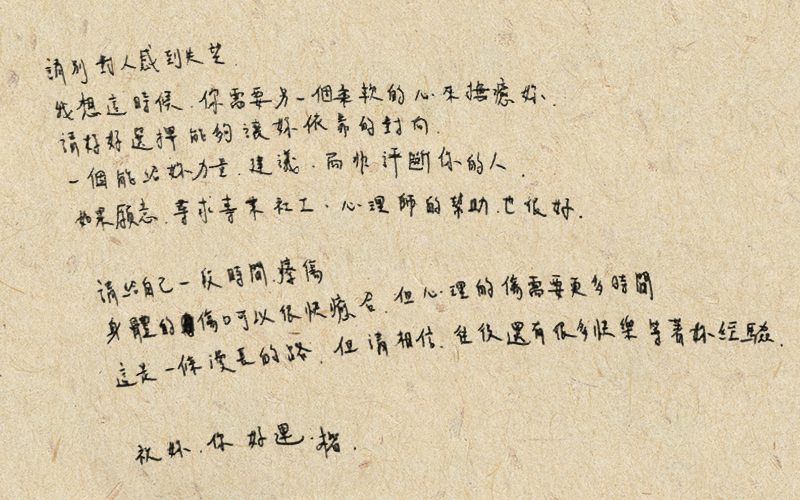

等到她終於擺脫不該屬於她的「羞恥感」,將案件本身及內心歷程公諸於世,已經花了6年的時間。徐璐出書後接到驚人數量的信件及電話,許多人都向她透露自己也曾遭受性侵。而她發現,多數人碰到最嚴重的問題是得不到親密伴侶的支持,有女性受害者甚至因此「被離婚」,或好似被當成做錯事的孩子,將傷痛講出口時,只換來一句「不要再說了」。

而案發24年後的現在,徐璐受訪時回看那段經驗表示,「你若要問我如何『保護其他人』,我覺得這件事的本質還是社會價值觀,女性也好、男性也好,對這件事情有比較徹底的認識。如果我們的社會對受害者能夠不再以負面去看待,那受害者就可以不用受到雙重壓力。我覺得抓到一個人只是處理個案,不能根本地解決問題。」

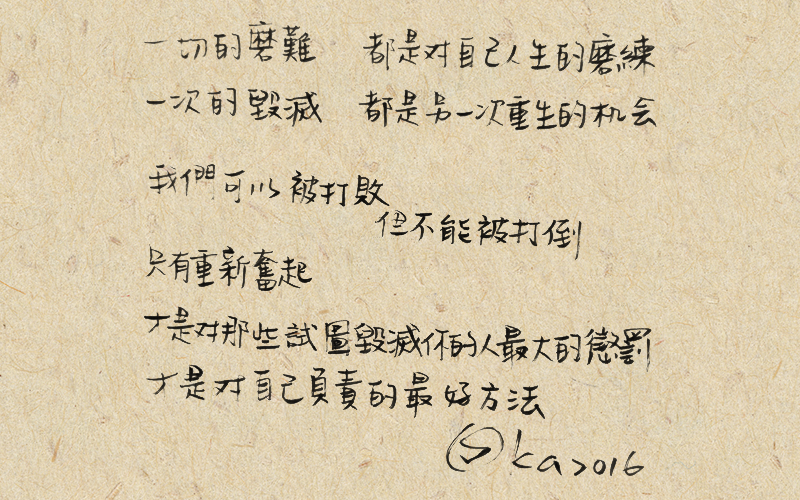

今年45歲的陳柏偉國中時遭導師帶至家裡、電影院性侵。生殖器被撫弄、刺痛的感官記憶太鮮明,他到現在還是不太喜歡看電影。陳柏偉曾經責怪自己「為什麼沒有勇敢講出來」,幾十年下來,才漸漸擺脫自責情緒,反駁這種「揭發」的重擔,「我覺得那不是我的責任。我自己那時候已經很無助了!」

陳柏偉解釋,當年光是想到揭發以後鄰里之間會怎麼講,就感到很害怕了,加上那位老師被評選為優良教師,他懷疑有多少人會相信自己的說法。再加上他作為一個男性受害者,很清楚社會文化還是有一種迷思──男生怎麼會被性侵?男生為什麼連自己的身體都保護不了?

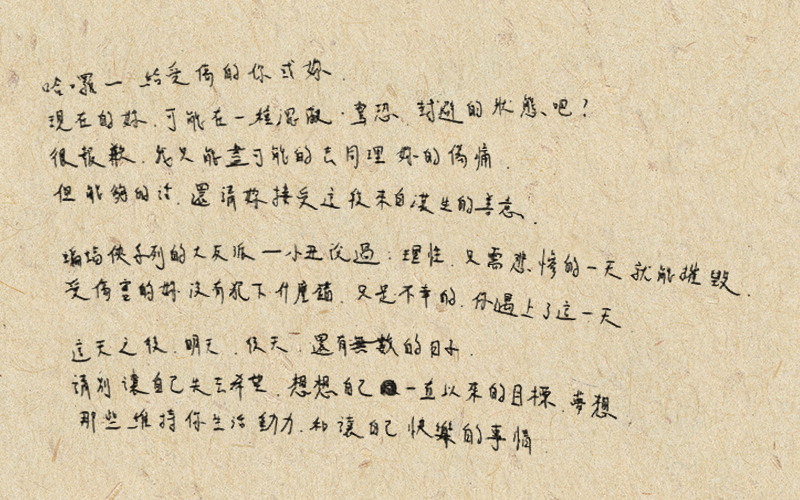

性侵的傷害不容易面對,對受害者來說,當務之急是先把自己給照顧好,但單單這件事就足以讓人身心俱疲、挫折累累。在案發很多年以後,陳柏偉才透過不斷的訴說,漸漸接受並看懂了自己身上的創傷,「以前我連很恨他都說不出口,但現在也不會說了。我不需要一個『公道』了,我需要的公道是這個社會怎麼面對不斷有這個事情發生?一般人聽到這樣的事情發生,他們會採取什麼樣的行動,怎麼樣面對這些被害者?」

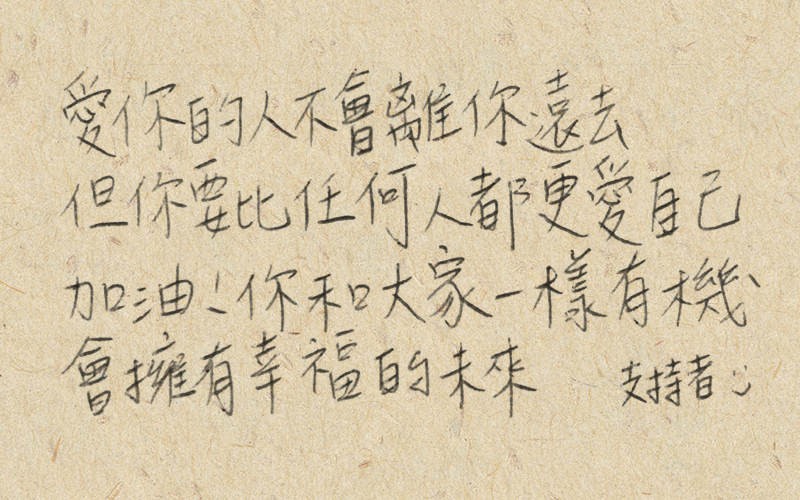

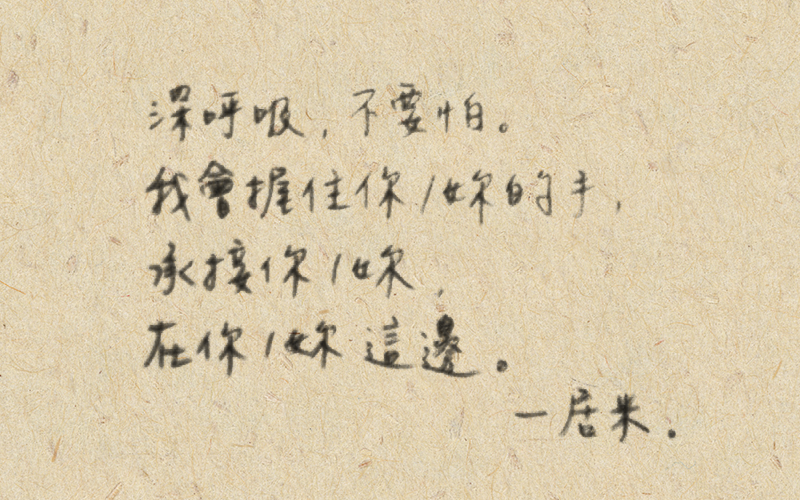

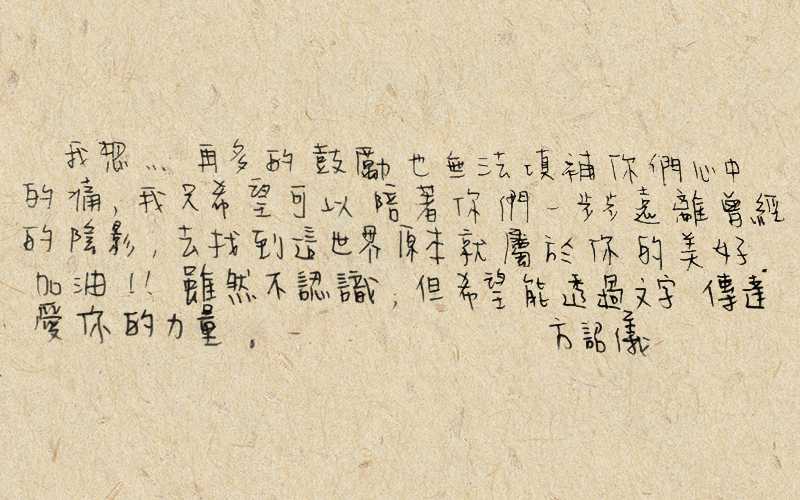

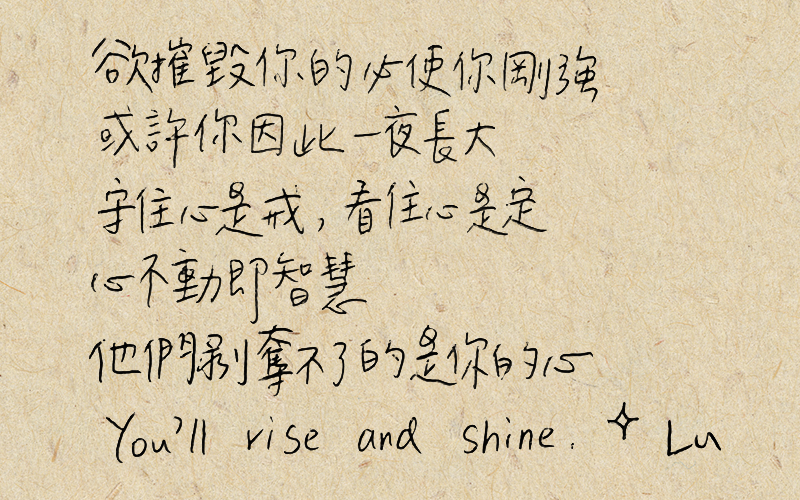

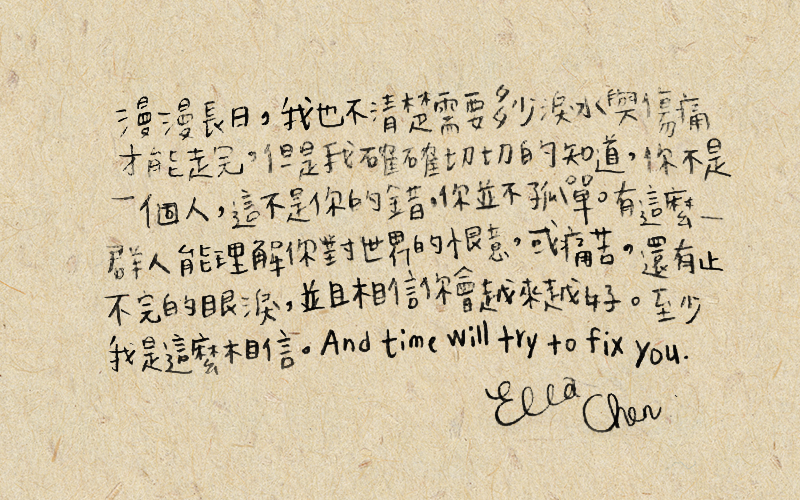

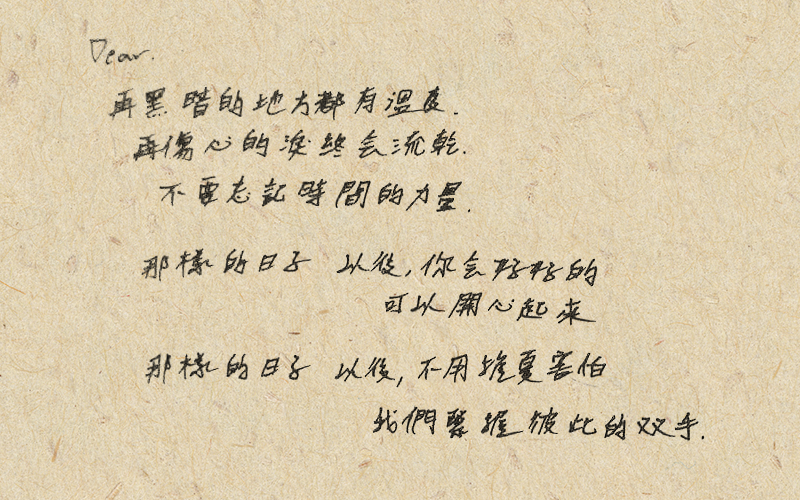

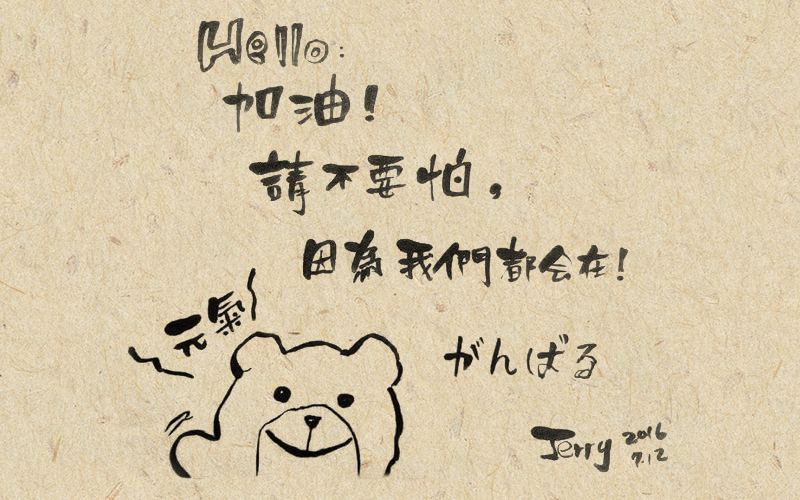

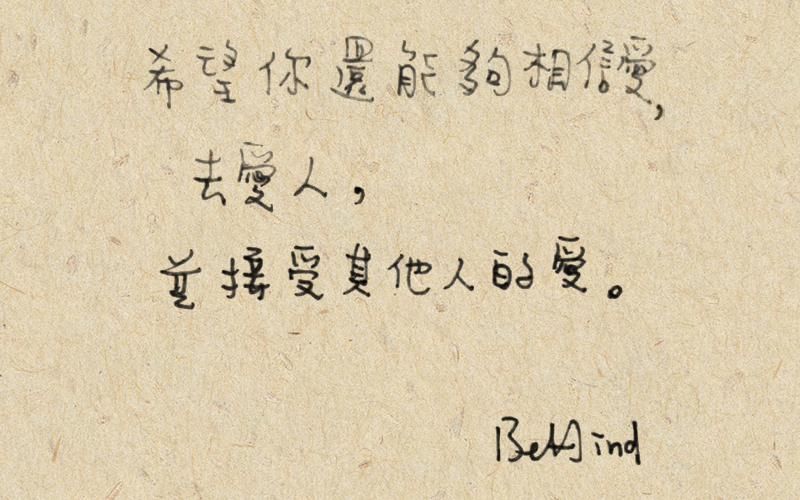

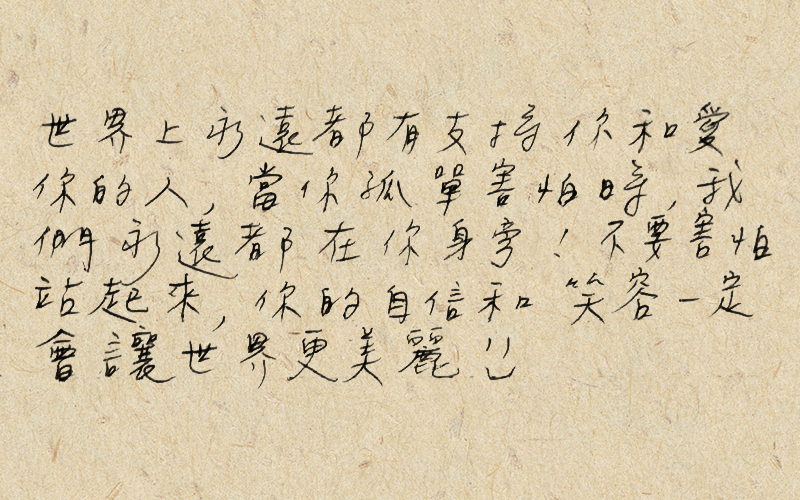

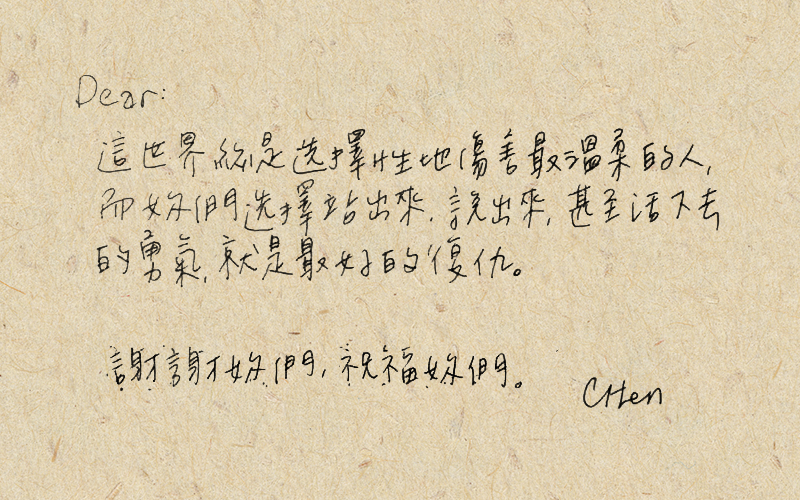

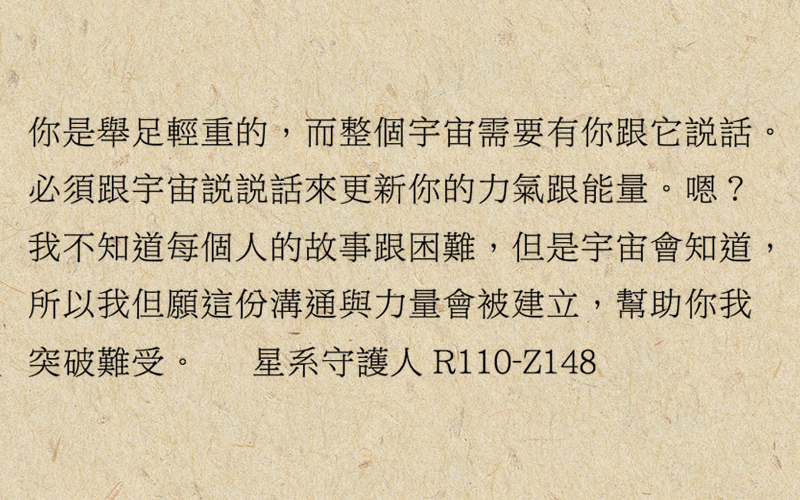

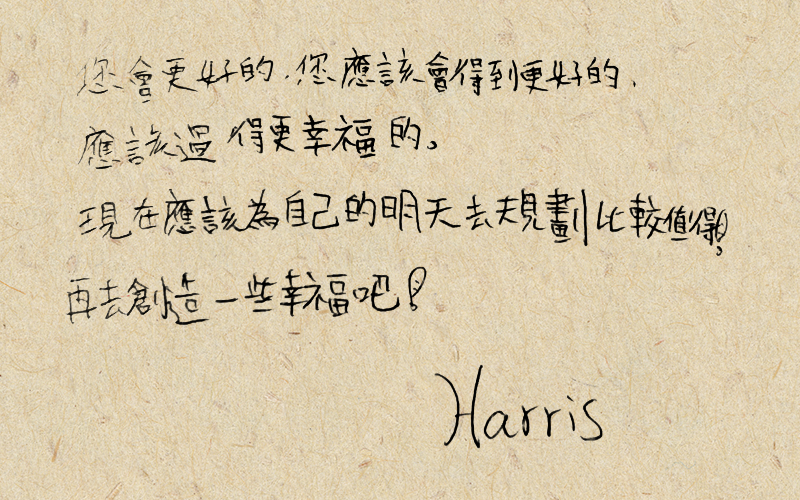

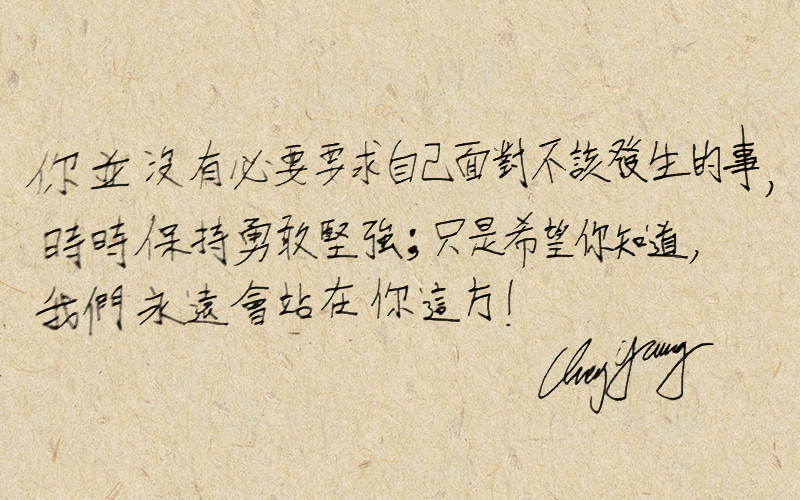

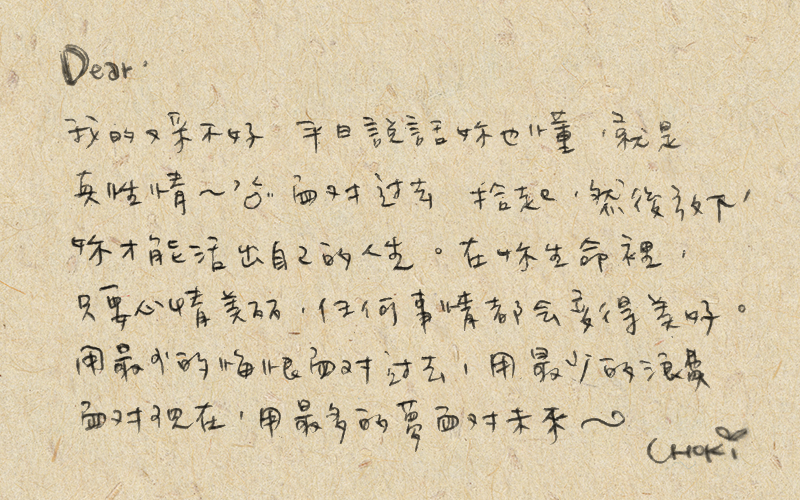

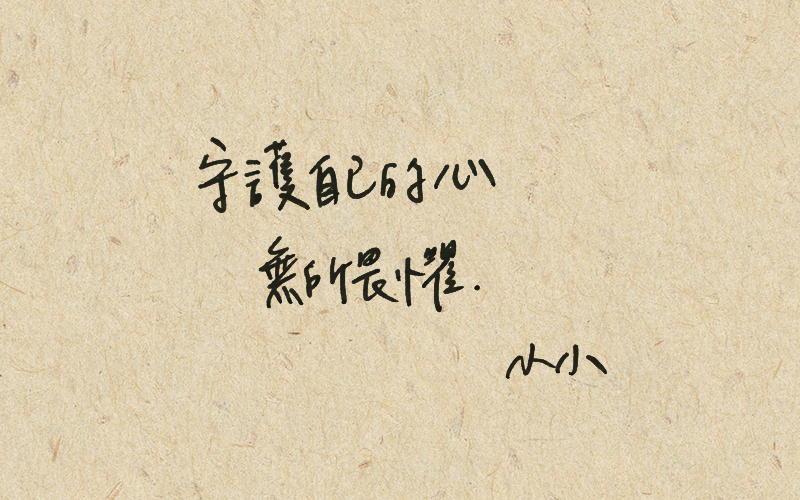

如果能夠有公道的話,每一個人都想要獲得公道,但公道有很多種樣子。不管性侵受害者想要爭取到的是哪一種,都需要先看見一個前提,那就是大環境可以給予他們足夠的信心,可以傳遞一條信息是:「別怕,這個世界承受得了你的傷心。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。