「他可能也不知道怎麼安慰我,就說他很遺憾,然後這個話題就被結束掉了。」

當艾可(化名)向一個親近好友說出幼年遭父親性侵的遭遇後,那位朋友淡淡地轉移了話題。艾可並不怪朋友,只是好像沒人能看見她內心花了多大的勇氣、走了多遠的路才坐在那裡。

如果手被刀子割傷,一般人通常會先止血,然後清洗、消毒、敷藥。如果遇到有人嚴重骨折,旁人也知道第一時間內不可移動傷者。我們對於「生理傷口」總有一定的處理步驟,但面對「心理傷口」呢?

「其實一般人聽到也會感同身受吧,只是自己不知道怎麼處理,所以很想要把『自己也不知道怎麼處理』的無力感淡化掉,但回應給受害人的時候,受害人就會經驗到被忽略的感覺。」勵馨基金會蒲公英中心的心理諮商師鄧曉平這樣分析。

對於許多性侵受害者而言,「講出來」可能就是踏上復原之路的開端,因為那是在接受、面對和爬梳自己的經驗。這時候,「見證」的角色至關重要。當受害者好不容易講出創鉅痛深的經驗,對方越重視,就能給予越多心理支持,否則受害者可能又「縮回去」了。

而每個人在痛苦面前,都並非那麼無能為力。鄧曉平建議,最重要的是打從心裡相信所有的事情都是有可能的,然後去傾聽和理解:「我相信這件發生在你身上的事情對你帶來很大的影響,或許你真的很難過,如果你真的很難過可以好好哭一哭,或可以跟我說。」

從「見證」到進一步的「陪伴」,則需要更多的耐心與愛,還有對生命向光性的信心。

Teresa(化名)是艾可的第一見證者兼主要陪伴者。她說,陪伴過程裡,很要緊的就是花時間去了解當事人的心情歷程的特別之處,「譬如你就是知道這個人在父親節的時候很容易崩潰,那父親節的時候就會特別注意她,你知道她的脆弱就是在這裡,你知道怎麼去照顧她、讓她感覺安全。」

Teresa也特別提醒,傷痛是不能被量化、秤重的,且形狀各異,「傷痛是屬於他的,他面對他的傷痛有他的方式,你不能把你自己對傷痛的看法強加於他。也許你能分享一個經驗給他,或分享你對這件事情的觀感和看法,但選擇權還是在他。他決定怎麼看待生命經驗中發生過這件事情,賦予什麼樣的意義,都是由當事人來選擇的。」

陪伴既沒有一套固定標準,也不是立竿見影的事情。性侵受害者的復原之路可能是生活秩序的重新塑造,甚至是生命史的回顧,是重新去正視、看懂發生在自己身上的一切,並得出自己的詮釋。從受到侵害的那一刻起,這場與創傷共存的長征就已經開跑,從此只有眼前路,沒有身後身。而這條路,每個人有每個人的進度。

尊重受害者的復原速度,就是在協助復原。心理諮商師鄧曉平解釋說,性侵本身是一種「失控」的經驗,受害者無法控制眼前事情的「不發生」,「所以允許他們在會談時間中願意說多少,諮商關係、距離遠近、要揭露自己的內心世界多少,讓這些都是她們可決定、可控制的,這些部分就是在恢復自身的權力跟控制感。」

陳三郎(本名陳潔晧)30年前遭受奶媽、奶爸一家4人性侵,長達3年。或許是太過恐懼之故,三郎對自己的童年長期處於失憶狀態,直到一年半前看到一篇描述育幼院兒童寂寞與被虐待的文字,創傷記憶才沖刷回來。

但相關記憶並不是沿著線性時間軸恢復。其實很多受害者都如此,第一次講出來的通常不是故事全貌,對於自己生命裡到底發生什麼,需要花更多時間整理出清晰的梗概。有時候三郎打開浴室的門,與這個場景相關的影像就流過,有時他必須打坐冥想,讓大腦引領著,彷彿前往一個遙遠的地方,回神之際才拾回一些「星星的碎片」──這是三郎對於這些記憶斷片的戲稱。

於是有好幾個禮拜,他過著日夜顛反、精神倒懸的生活,加上創傷的作用力一下子回來了,三郎的行為模式突然變得有如孩童,非常需要太太徐思寧待在身邊,要不然就像小貓一樣,窩在書櫃與床之間的縫隙睡覺,對於肢體觸碰又非常敏感。

那段時期,徐思寧的壓力很大,因為兩個人的關係實在太近了,「我那時候還問他,之後我們都要這樣子睡嗎?會擔心啊,不知道生活會不會都這樣。我應該可以知道他的困難,但去到親密關係的時候會覺得,欸,我碰你你也會不爽耶,我們在一起你不想耶⋯⋯還是會很疑惑啊。」

「那個親密關係的質會改變,互動模式會改變,生活模式會完全改變,那個東西會持續一段時間,不會很快,但是也沒辦法急。然後跟他在一起的時候不會有開心的事情,當然不是說長期都會很不開心,而是作為伴侶,知道能做到的事情不多時,就會很疑惑,就是感覺到『我無效』。」

當記憶裡面還有記憶,憂傷裡面還有憂傷,那時候的他們都不知道自己正在經歷的是什麼,既沒有生存手冊可以翻閱,也不知道這種狀態將持續多久。徐思寧有位重度憂鬱的朋友以前問過她,「感受到底會不會殺死人?」在徐思寧看來,她的丈夫在探索同一個問題,只是他不怕死。

「我沒有經歷過,但我覺得那應該是一個很可怕的感覺,你不知道盡頭是什麼,也不知道有沒有盡頭⋯⋯」 在某些懷疑自己幫不上忙的瞬間,徐思寧甚至困惑,「沒有開心,為什麼要在一起?」「我是不是那個可以陪你度過難關的人?」但冷靜下來,她察覺三郎其實也在努力,也有進度,只是這種進度本來就是慢的。

她也運用一些方法去調適,像趁著出門買菜時透透氣,讓自己繃緊的神經放鬆一下,或者向她的父母、姊姊傾訴。陪伴者也需要陪伴者,畢竟她沒辦法把她的壓力丟回三郎那裡。「然後我也沒有想過要在他最困難的時候離開他吧,那就再撐一下!」說完,一起接受訪談的兩人同聲大笑。

三郎從前的失憶其實相當接近心理學對於「解離症」的描述,那是一種遭受巨大創傷之後的心理防衛機制,是為了保護自己不被擊垮、精神崩潰,大腦自動將痛苦的記憶、感受甚至一部分的自我排除在意識之外。以前確實有時候,三郎覺得自己看什麼事情都像在看電視一樣,「我知道裡面的人在哭在笑,有生有死,可是都跟我無關。就算發生在我身上,我也感覺跟我無關。」

但解離症並不是永恆的百憂解。心理學上的說法是,如果一個人麻木了,雖然不再感覺到痛苦,也阻絕了感受到正向感覺的能力,如此一來,在很多興趣和喜好上的興奮、喜歡感也會降低,且人跟人之間的相處需要情感連結,麻木可能造成人際關係的疏離,更傷害一個人去愛人的能力。

人有時候更必須憑藉直覺、感覺去辨識什麼是安全可靠的,就像神經系統損傷的人,手碰到火時沒有感覺,以至於常常燙傷。「如果受害者麻木到解離的時候,就會再度落入危險的情境裡,可能再次受傷。再次受傷之後又會覺得,原來世界真的非常非常危險,我不要再跟世界有任何連結,然後就更封閉自己。」心理諮商師鄧曉平這樣分析。

三郎也曾想過,讓自己麻木有什麼不好?「我也蠻想要的,就是好像沒有任何困擾,但是也很疑惑那我還活著幹嘛?因為就別人的人生啊!如果我可以是連續劇裡面那個角色的話,我幹嘛還要是這個角色?」

這就是為什麼恢復記憶的這一年半以來,走過這一遭,即便非常痛苦和不舒服,三郎覺得做了這件事,他感覺很「踏實」──「那種踏實就是說,這是我的,這是我的人生,沒有人可以否定我,否定我發生過這些事情。」

對於這幾年才開始正視、處理幼年受害經驗的艾可來說,最令她痛苦的也是自我認同的問題。創傷形塑了人的一部分性格,在艾可發現創傷造成的影響以前,她有很長一段時間不知道自己是誰,不知道什麼時候的她是真正的她,繼而感到緊張、困惑,不知道該用什麼樣的面貌活著。

「我有點難接受那些曾經有過的『瑕疵』都是我自己,我不太能接受那些我不想要接受的不堪,其實都是我自己的一部份。就是很想刪除那些東西,但它還都是我自己。」

即便到了今天,艾可仍然會想著,如果沒有發生性侵的話,她會是什麼樣子的人?可是生命沒有這個如果。這正是艾可的艱難之處──她不想要這個創傷,但她若不去看清這個創傷,也就會看不清她自己。

但復原之路不會白走。如今的艾可已經比從前好了很多,在Teresa和其他幾位朋友的陪伴下,她不斷整理、不斷抽絲剝繭,直視傷害核心,漸漸明白自己什麼時候以及為什麼會出現一些身心症,而能夠去辨識情緒和壓力來源時,似乎就不再那麼恐慌。

艾可也意識到,復原這條路真的得完全投入,並且將掀開創傷後的所有情緒、影響都視為正常狀況。在揭露受害經驗以後,她曾經有過一段很沒有「未來感」的日子,感覺自己一無所有,但那個時期也過了。

「走到這邊,我覺得這些波瀾都是必須要發生的,一定有比較好、一定是好的⋯⋯我覺得我現在還沒有真的平靜,但我有把握的事情就是,我知道這個也同樣是過程的一部份。我只能夠相信我自己會變得更好,這樣子而已。」

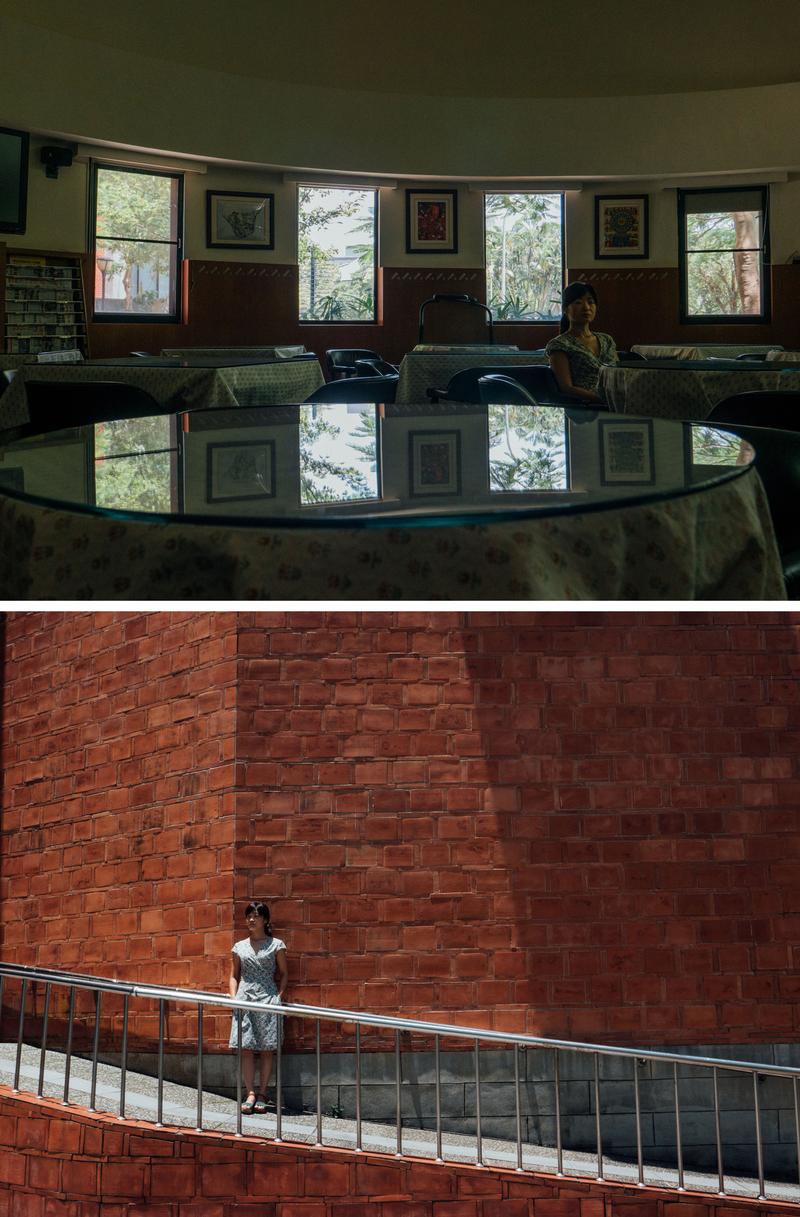

以下為陪伴者群像。只要懷抱同理心,任何人都可以成為陪伴者:

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。