從2015年至今,陸續有3位法官認為施加在性侵犯身上的強制治療制度違憲,向大法官聲請釋憲。在政策與口號對性犯罪「零容忍」、性侵犯人人喊打的主流輿論下,為何有法官甘冒被認為縱放「惡狼」的風險,為所謂的「加害人」提出基本權益?

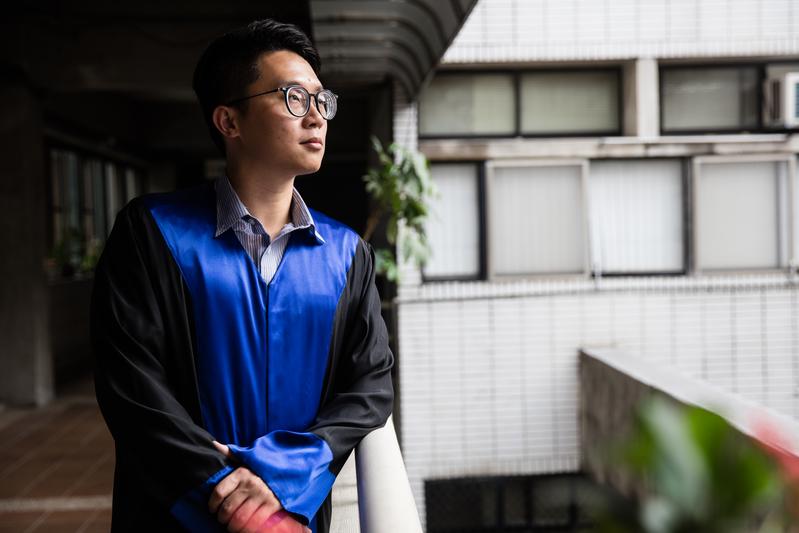

「我問他,『在監獄裡面接受的治療與理解狀況如何?檢察官說還要治療,你有什麼意見?』但他有中度智能障礙,除了一直說『想要回家』,其他的不太會表達。在評估報告中,心理師提到他因智障聽不懂,治療效果很差。那時收到這件案子,了解一下規定後,覺得整個程序滿可怕的!」雲林地方法院法官潘韋丞說。

- 犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條、第332條第2項第2款、第334條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,而有下列情形之一者,得令入相當處所,施以強制治療: 一、徒刑執行期滿前,於接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。 二、依其他法律規定,於接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。

- 前項處分期間至其再犯危險顯著降低為止,執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

司法訴訟程序中,「因精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者」有強制辯護的規定,但接受強制治療者,身分上已非被告、也服完刑期,法院沒有為其指定辯護人的必要,在法庭之前能陳述意見的平等機會付之闕如,僅能在裁定下來之後,透過書面聲明異議。

「一般的實務就是書面審理,檢察官說有強制治療必要,把開會評估的資料給法院,法官甚至不用看到這個人、沒跟他講到話,僅憑書面資料就可下決定,接下來每一年評估,要不要延長治療的程序,都是由檢察官主導,不需要法院介入。後續可能法官都不知道接下來這個人到底怎麼樣,也許就一直被拘束住,」潘韋丞表示。

針對性侵害加害人的刑後強制治療,屬於為了預防犯罪、防衛社會,在刑罰之外的補充制度「保安處分」之一。相較於刑罰看的是「過去犯行」,依行為責任處以一定比例的刑期,保安處分看的則是「未來危險」,在考量公共安全下,在定期刑罰外加以約束或處遇手段,視個案而有不定期的時間彈性。

只有刑後強制治療是我國目前唯一採「絕對」不定期刑,無時間限制,只要沒有通過評估,就需繼續在形同監獄的環境中隔離治療。

潘韋丞即使在職務範圍、也就是審理過程中想辦法落實程序保障,讓當事人到法庭陳述,但在現行制度底下,仍會造成一個明顯的弔詭:「因為你有智能障礙,先前在監獄用一般人的治療方法治療不好你,未來刑後強制治療可能也是一樣,或許會永遠都治療不好,既然治療不好,你對社會很危險,怎麼可以讓你回家呢?」

發現此制度中的種種問題後,他於2018年3月15日停止此案的訴訟程序,向大法官聲請釋憲,在聲請書的結論直言:

「立法者為了減免他們對社會的危險性,從未來的觀點預防再犯,固然有必要性,但這種未來觀點充滿了預測性質,而相對應的措施則是絕對不定期拘禁人身自由,立法者怎麼能不審慎以對? 單就系爭程序規定,竟可以書面裁定之方式決定絕對不定期之強制治療,顯見立法者對於這些受刑人權利之漠視!但套句時下流行語,因為立法者『風向正確』,一般民眾根本不在意這些受刑人的權利是否受到侵害,社會大眾所重視者只怕是:有無嚴格執行系爭規定?寧可錯殺也千萬不可有漏網之魚!更不可輕易將受刑人放出以免危害社會! 聲請人也是生活在社會當中,當然能體會性犯罪的可怕與民眾的擔心,但聲請人無法認同的是:讓國家用最低的成本,假借治療的美名,行終身監禁受刑人之實。」

潘韋丞不是唯一因強制治療案件聲請釋憲的法官。新北地方法院法官時瑋辰,2015年於台中地方法院擔任候補法官時收到一件案子,是一名張姓男子的母親替兒子聲明異議,他於是首開法官先例,主張刑後強制治療制度依據的法律條文(《刑法》第91-1條)違憲,這是他第一次,也是唯一一次提出的釋憲案。

「惟系爭條文並無最長期間之限制,且每年有無停止治療之必要之鑑定、評估,未經當事人之參與及法院之審問,不符《憲法》第8條所揭示之保障人身自由之正當法律程序,且有違《憲法》第23條之比例原則⋯⋯聲請大法官解釋,並請宣告中華民國《刑法》第91條之1第2項違憲且立即失效。」

在聲請書開頭,時瑋辰開宗明義說明釋憲目的。

「司法就像是下水道,上游的世界出了什麼問題,最終一定會流到法庭來。我們看到的問題太多,但司法能處理的有限。我們法官其實最關心的,還是個案,」他強調。

張男的個案,帶著整個背後所反映的社會景況與處遇制度,來到時瑋辰的面前。與潘韋丞碰到的案件類似,個案也是因心智障礙而治療效果不佳,但差別是,張男已被送入培德醫強制治療了2年。

在釋憲聲請書裡,時瑋辰比較2005年修法前後,關於強制治療規定的差異,主要有三處:一是將「刑前」治療改為「刑後」治療;第二,是因學者及醫界普遍認為,強制治療的目的是矯正異常人格及行為,以習得自我控制,不像一般生理疾病可以「治癒」,因此將「治癒」改為「再犯危險顯著降低」。

- 犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條、第332條第2項第2款、第334條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,而有下列情形之一者,得令入相當處所,施以強制治療: 一、徒刑執行期滿前,於接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。 二、依其他法律規定,於接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。

- 前項處分期間至其再犯危險顯著降低為止,執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

「治療處分期間並無最長期間之限制之規定,有否違反憲法之比例原則,在大法官會議作出釋憲違憲前,法院仍應依法裁判。」

「刑罰的極限到底在哪裡?一開始的規定是有期限的,可是後來可能因為民情,所以把期限拿掉,等於是用刑罰去處理一些社會問題,」時瑋辰強調。

從2010年台灣的「白玫瑰運動」,萬人上街抗議「恐龍法官輕判女童性侵案」,到2017年後從社交媒體迅速蔓延國際的「#MeToo」,在創傷敘事中重新建構出受害者的主體性,從在地到國際,一波波對於性侵害或性暴力事件中司法、性別、社會結構不平等的控訴愈加激昂。

近20年間,性犯罪在每個社會與文化中都被置於強烈檢視的核心。連帶地,主流社會對於性侵害加害者的想像,幾乎只有惡狼般猙獰的面貌,但在講求證據法則的法律審判中,往往因為事實認定不易、證據力不足等因素,難構成定罪條件,更加深民眾普遍對於司法縱放性侵犯,無能為受害者主持正義的印象。

在這樣的社會氛圍下,時瑋辰用憲法的高度,提出性侵加害人的基本權益,無疑是極為大膽的逆風之舉。

「這是我的獨任案件,那時還是候補法官,遇到的困難是,我也不知道這個案件要怎麼處理。這不僅只是一個決定而已,社會的不理解,對我們來說是難以承受之重。先不論條文爭議,先前已經發現鑑定報告中有些小瑕疵,如放大此點讓他出來,會不會被認為是縱放性侵犯,而且問題依舊不能解決;如不讓他出來,可能會讓他一直關著,該怎麼辦?這非常棘手,我把問題丟給大法官,用聲請釋憲的方式,把他的困境想辦法做更制度面的解決,」時瑋辰說。

他最初的動機,與其說是抱著高度人權信念與勇氣、挑戰既定的道德價值與法律秩序,毋寧是在面臨專業考量、社會期待與人性關懷等多重因素中,不確定的掙扎與擺盪,最終做下的抉擇。

與潘韋丞在個案評估報告中所見雷同,時瑋辰也發現,強制治療的前提,與心智障礙者的處境完全矛盾,歷年的評估報告都顯示,張男因自閉症無法配合團體,通常只有個別治療,治療師只能反覆說一些基礎的生活習慣,對於情欲的部分完全沒法溝通。

「強制治療要達到風險『顯著降低』的標準才能出去,但當沒有生活自主能力、無法治療的情況下,怎麼可能顯著降低?如果手段沒有用,關在那邊能夠做什麼?在這些人身上,我們會覺得完全沒有希望,可能永遠一輩子要在某個地方,但是不是有更多的可能的想像,依照當事人不同狀況的多元化處置方案?但現在就一個培德醫院,社會沒有討論的空間,一旦被看見就死了、被居民趕出去。我們把球拋出去,讓大家可以討論這個問題,很困難,第一線壓力一定很大,可是我們不能永遠停留在培德,要往前走,」時瑋辰表示。

在提出釋憲案後,同年底,台中監獄附設培德醫院強制治療評估小組決議通過,認其再犯危險明顯降低,張男終於得以離開監所,結束近3年的隔離治療。

「只要有這種法律會通過,背後主要的原因就是有人出獄之後再犯下嚴重的案件。以美國為例,1990年華盛頓州因為一位男童被初次假釋的性罪犯姦殺,而訂立第一個《危險性罪犯法案》(Sexually Violent Predator Act, SVPA), 政府有權將刑期屆滿的性罪犯,不定期限的監禁收容(indefinite confinement),目前全美國有22州比照這個做法,」中正大學犯罪防治學系教授林明傑表示。在歷年的性侵加害人強制治療修法過程中,他都有參與擬定草案的過程。

台灣的強制治療制度,很大程度即是參照美國的模式。無論是為了因應重大案件而生、無限期的隔離處遇,都充滿相似的軌跡,但在法制度面,卻有根本的不同,美國是以「民事監護」(civil commitment)概念處理,台灣則屬於《刑法》的規定。

在台灣,即便沒有完整的聽證程序,仍是由刑事庭法官裁定是否刑後強制治療,對於已服完刑期卻持續被隔離在監獄中的當事人等同是一種雙重處罰;而2011年訂定的《性侵害犯罪防制法》 第22-1條,更將強制治療「溯及既往」到2006年以前所有的案件,明顯違反現代司法制度最重要的罪刑法定原則。

「當時我在草案中就寫到,若有性侵犯服滿刑期快出來,需要強制治療,就由地檢署向法院的民事庭聲請,用民事庭來審,就可以說這不是『刑罰』,而是『治療』,只要用這個講法就解套了。結果最後的法條中,『民事庭』三個字卻被刪掉了,我當時很生氣,就說你們以後看著辦,一定出現問題!」林明傑說。

從2012年至今,已有3件人民、3件法官釋憲案,排入大法官的待審案件,顯見當初在零容忍民氣中修法所造成的問題,已逐漸浮出檯面。

「現在許多留在獄中強制治療的,都有智能問題,只能機械性的教,『看到小男孩想摸屁股,會被警察抓,要轉過頭。』但出來了又反覆觸法,家人無力照顧,普遍年紀增長,功能更加退化,需要安置,冠上性侵根本沒有機構敢收。現在大法官準備宣告違憲,這些人如果出來又再犯,對社會、對專業者,都是很大的壓力,實在是很矛盾也很棘手的問題,」法務部保護司調部辦事觀護人潘連坤說。他在地檢署擔任觀護人近30年,實際第一線經手許多性侵假釋犯的處遇工作。

「萬一結果出來是違憲,這些人就離開了,大法官可以單純從法律角度,但後遺症真的不敢想像,社區附近的人就會嚇死誒!」法務部保護司司長黃玉垣強調,目前不管法務部或矯治機關都在因應,萬一刑後強制治療被宣告違憲後要如何準備,「但暫時不會考慮將性侵犯放在近期與衛福部積極討論、未來可能成立的『司法精神病院』中,因為我們對假釋中的高風險性侵犯還有電子腳鐐監控行跡,再犯率很低,所以民眾應不至於太擔心;如果我們跳脫刑期的概念,以病人的角度來看性犯罪,這些衝動其實就類似得癌症,虛心的接受治療,定時回去心理諮商,反而能讓社區信任。現在大家怕的就是沒有醫療,對社區來說就是不定時炸彈。」

為了從制度面為強制治療解套,包括林明傑等學者近年也參考德國的作法,提出同樣留在刑事庭中處理,讓法官有比較多空間介入審查的修法建議。

「德國的概念是『預防收容』,法官在確定刑事判決時,就須根據評估,一併宣告服刑後接續的保安監禁,最長可達10年,期滿後再審查是否延長,另外每年第9個月送審查是否結束或繼續,由法官透過雙重機制來審核,更有保障。相關案件上訴到歐洲人權法院,認定並未違反人權公約,」林明傑說。

無論要採取美國的民事監護模式,還是德國由法官審查的保安監禁模式,都需透過修法,但在輿論對於性侵犯仍存有高度偏見與集體恐慌中,由立法層面改變的契機微乎其微,強制治療在專業界與司法界已討論多年的爭議,或許是未來大法官在衡量社會安全與人權保障的界線之間,重要的試金石。

(2020.11.3更新)

長榮大學馬來西亞籍女大生遭男子梁育誌性侵殺害案舉國震驚,大法官今日(11月3日)上午仍如期召開「性侵害加害人刑後強制治療」(以下簡稱強制治療)憲法法庭,討論強制治療制度是否違憲。此為繼通姦除罪化(釋字第791號)與黨產條例案(釋字第793號)後,今年第三度為釋憲案舉行公開言詞辯論,全程同步在司法院臉書平台實況轉播,說明大法官對此一爭議議題高度重視。

《報導者》今年8月間即推出《違憲邊緣的治療之網──台灣性侵犯強制治療爭議》專題報導,全面檢視此一制度的困境:此案緣起於2013年一位性侵害受刑人盧恩本提出,之後陸續有前台中地院法官時瑋辰(現為新北地院法官,其案件當事人由於已被釋放,非繫屬案件故不被受理)、雲林地院法官張淵森(現為台中地院法官)、雲林地院法官潘韋丞以及多位受強制治療處分者提出聲請,他們主張強制治療無設定上限,成為可無限期拘禁人身自由的「絕對不定期刑」,有違比例原則;同時認為,延長強制治療的機制缺乏完整聽證與辯護程序,即可由檢察官逕自認定,有需要就繼續延長治療,受處分者無從表達意見,只能事後聲明異議,有違正當法律程序,因此聲請人請大法官就強制治療的法令依據(《刑法》91-1與《性侵害犯罪防治法》22-1)宣告違憲並失效。大法官於今年8月20日宣佈併案受理相關案件並進行言詞辯論。

釋憲案代理律師:強制治療程序保障空白,形成法治國的巨大空隙

今日《憲法》法庭言詞辯論一開始,強制治療受處分人的代理人、法律扶助基金會律師周宇修與薛煒育即猛烈批評現行強制治療制度是一種「標籤詐欺」、「國王的新衣」,以治療之名將這些受處分人與社會隔離,不能因換了招牌就說不是監獄(台中監獄培德醫院),代理人引用「釋字第471號」解釋強調,強制治療雖然屬於預防犯罪的保安處分之一,可是拘束人身自由的效果與刑罰無異,若無受到罪刑法定主義與禁止溯及既往等對於刑罰手段的嚴格規範,將是法治國的巨大空隙。

法官代表潘韋丞接續陳述意見,質疑法條所述治療到「再犯危險性顯著降低」缺乏法律明確性,恐造成恣意認定的後果。張淵森對此持相反意見,主張沒有違反法律明確性,並再度強調,強制治療程序保障幾乎一片空白,雖可聲明異議,但心智障礙者完全不懂,嚴重弱化受處分者權利。相較於受處分人代理律師的批判態度,兩位法官強調非全盤否定強制治療制度,不反對高危險個案進行無期限治療,但不能不論犯罪行為輕重、危險性高低,全部不定期限,否則違反比例原則,潘韋丞並提出搭配轉向及分流設計的務實建議。

官部門代理人:執行細節問題,並不構成違憲理由

機關代表方面,衛福部由前監察委員高鳳仙擔任代理人,她強調強制治療制度參考美國民事監護(civil commitment),非以處罰為目的,而是基於矯正與社會防衛,性侵犯猶如煞車壞掉,沒專家幫忙會一直壞下去,現階段替代方案不足下(電子腳鐐監控還是能拆掉、化學去勢或以藥物降低性慾皆未立法),就算執行得再差還是有其必要。

針對代理律師對強制治療的質疑,法務部次長蔡碧仲尖銳回應,當舉國都因台南女大生性侵命案陷入風暴時,應該反思這一切問題都是由加害者所造成,並堅持現階段只是執行細節的問題,不構成違憲理由,只能把受處分者關在台中監獄裡的原因,是因地方政府把治療處所當成垃圾場一樣的嫌惡設施,不發使用執照、不增加床位,造成法治國的空隙,大家都有責任,現在培德還有56人,宣告違憲貿然放出去後果難以想像。

專家鑑定人:再犯風險難評估,美、德亦曾提出違憲審查

由法學者、精神科醫師、心理學家組成的鑑定人意見陳述中,主要圍繞著兩個議題,一是在醫療專業上要如何以及是否能可能評估再犯危險,二是如何從本土的經驗檢視這個移植自美國的制度目前遇到的困境。台大醫院精神部主治醫師吳建昌坦言,危險性是否顯著降低永遠牽涉著價值判斷,無法一刀切,根據國內外實證研究,並無法得到證據支持何種治療方式較有效,但依個人需求在知情同意狀況下的「美好生活模式」(Good Life Model, GLM)或許是可參考採用的方法之一。

中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂則指出,目前實務上主要綜合量化統計及臨床判斷預測再犯率,但在有限的治療空間中有其侷限,即受處分人無法在現實環境中試驗是否真能有所改變。中正大學犯罪防治學系教授林明傑提出美國與德國也都曾遭遇多次性侵犯強制治療的違憲審查,前者以民事庭審核而非刑事的方式解套,確立其為治療而非刑罰的本質,後者則在修法以法官保留以及定期評估審查機制,後於2011年通過歐洲人權法院審理,符合人權公約。

東吳大學法律系副教授法思齊則指出,強制治療在美國法上與繼受德國法的台灣有非常不同的前提,相較我國是刑罰與保安處分並行的「雙軌制」,美國則只有單軌制,因其框架限制,非應報嚇阻的刑罰,只能放置在民事程序,再來美國適用的對象為極端嚴重犯行的「性掠奪」( sexual predator ),且除再犯危險性還要有精神疾病或人格異常才能構成要件,反觀我國規範的對象涵蓋過廣,從《刑法》221到227條所有犯罪行為都包括在內,即使輕微猥褻也有可能被強制治療,不能因爲美國合憲,我們就合憲。

法思齊於回覆大法官詢問時更指出,美國立法的背景都是在遭遇極端個案後因應民意而生,並產生性犯罪高再犯的迷思,但特殊案例無法反映此類犯罪全貌,事實是一般性犯罪除戀童癖外再犯率通常不高,近年美加兩國的研究已指出嚴格的性犯罪政策是失敗的,甚至如梅根法案(Megan's Law)衍生更多問題。

司法院:一個月內宣布大法官釋憲日期

在大法官呂太郎、詹森林、黃虹霞、楊惠欽針對各爭點詢問聲請人、機關代表及鑑定人後,各方再做最後的意見陳述,最後一名發言者為代表相關機關的司法院刑事廳廳長彭幸鳴,她強調法官跟每位國民一樣對不幸的犯罪事件感同身受,但當坐上法檯時,法官就不能只考慮自己,而需更深層的探究為什麼加害人會犯罪、什麼樣的處遇能讓其負起責任,而強制治療經過逐步修法後愈趨嚴苛、剝奪人身自由的力道加大的同時,程序保障卻明顯不足。

「當性侵害加害人已接受刑罰後,國家是否仍以剝奪人身自由來排除此一群體,猶如古代流放隔離痲瘋病人,或是應該將其當做一個人,以治療為核心促其回歸社會?」彭幸鳴總結說道。

會後法庭審判長、司法院院長許宗力宣佈將於一個月內公布解釋。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。