進入精神病人家中的「關懷訪視員」,是陪伴個案與協助連結資源的第一線專業者。台灣推行「社區精神病人關懷訪視」計畫至今邁入第10年,《報導者》貼近3位曾任或現職關懷訪視員的工作現場,透過親身經驗的反思,以及相關政策的演變過程,深入瞭解這些身在第一線的工作者,肩負的任務與挑戰。

(編注:由於精神病人至今在社區中仍然嚴重污名化的處境,為保護相關人士隱私,2位現職關懷訪視員均匿名,也隱去個案身份與可辨識地點。)

日復一日,邱新麟(化名)獨自騎著摩托車穿梭在城鎮的巷弄,從這棟電梯大廈到另一戶公寓,在不同的客廳,和婦女聊兒子的工作與養狗心得、聽單親媽媽訴說內心苦悶、幫不識字的老阿嬤寫信給獄中的兒子⋯。每個月,他平均走進40名「個案」家裡訪視,年齡、性別、家庭結構各不相同,這些個案唯一的共通點是:精神疾病。邱新麟在社區關懷訪視計畫中被賦予的主要任務,是關心他們病情的穩定程度,以及是否規則回診與服藥。

這一天他在第3個個案家裡,花了比平常多的時間,2個小時後才滿身汗的走出來,「剛碰到一個棘手的狀況,在我進去的前一刻,她正找藥要吞。」 在鄰近便利商店休息區的椅子甫坐定,邱新麟說。

這名女性個案在幾天前已發生一次吞了過量藥物被送到急診洗胃,加上才在精神病房住了1個月,兩週前剛出院,他評估叫119再送進醫院並不是最好的方法,希望藉由當下可及的社區資源,先使她轉移注意力,平復心情。但接連建議去樓下檳榔攤跟熟識的朋友聊天、到臨近的精神病友會所參觀或睡個覺,都被她拒絕。

後來邱新麟引導她練習肌肉放鬆及「腹式呼吸」,儘管抗拒依舊,在持續鼓勵下,個案答應躺上床,在話語的引導中入睡,情勢終於緩和下來。此時車禍後腦傷功能漸有起色的前夫剛好回家探望,邱新麟便與其談論個案狀況。這段期間,個案的兩個孩子若無其事地看著電視,他們對於母親仰藥後該怎麼處理、送醫的流程都已經很習慣與熟練。

不同於醫療院所內的醫護人員,各司其職在固定時間內為就診或住院的病患提供服務,走進個案家裡的社區關懷訪視員(社關員),每每要花上一、兩個小時的時間,如朋友般的問候、傾聽,給予家屬情緒支持,還因精神疾病仍難以被常人理解,從建立個案的病識感,到家屬與鄰里間的去污名化等衛教宣導,都是漫長的過程。為了要協助個案連結不同的社會福利資源,社關員的工作有時又會橫跨社工,多重的角色使其定位與其他專業者相較顯得非常模糊。

「有的個案與家屬看我們問東問西,覺得是政府派來的調查員,有的以為是社工,或沒領錢的志工,剛開始都要花很久時間解釋我們是誰。」邱新麟說,「我們這群精神醫療網絡的邊緣人,彼此之間都自嘲是『33908』。」他苦笑說。

這個數字,代表社關員的薪資,無論工作多久,都是固定不變的數字。每年由中央撥一筆預算給地方政府,委託不同的醫療院所對外招募人員,少數縣市由衛生局自聘,但同樣都是一年一聘,無學歷及專業證照加給、無升遷制度、無法累積年資。

此一制度實施10年,仍未改變其臨時性專案的性質,與一般社工普遍低薪、過勞、缺乏保障的處境相差無幾,反映出整體「外包式」的社會福利政策,大量建構在一個又一個專案,由國家出錢補助,同時也將責任委外,常因外在因素的變動,無法深入延續,觸碰到問題的核心。

因為服務對象的特殊性,與其建立關係,是社區訪視工作的第一步,往往也是最困難的一步。與來自不同背景的個案的應對方式跟態度因人而異,幾乎不可能有一套標準作業流程,端看社關員細膩的觀察與同理,而這些工作內容,全數發生與個案一對一的私密場域,不會被外人看見。

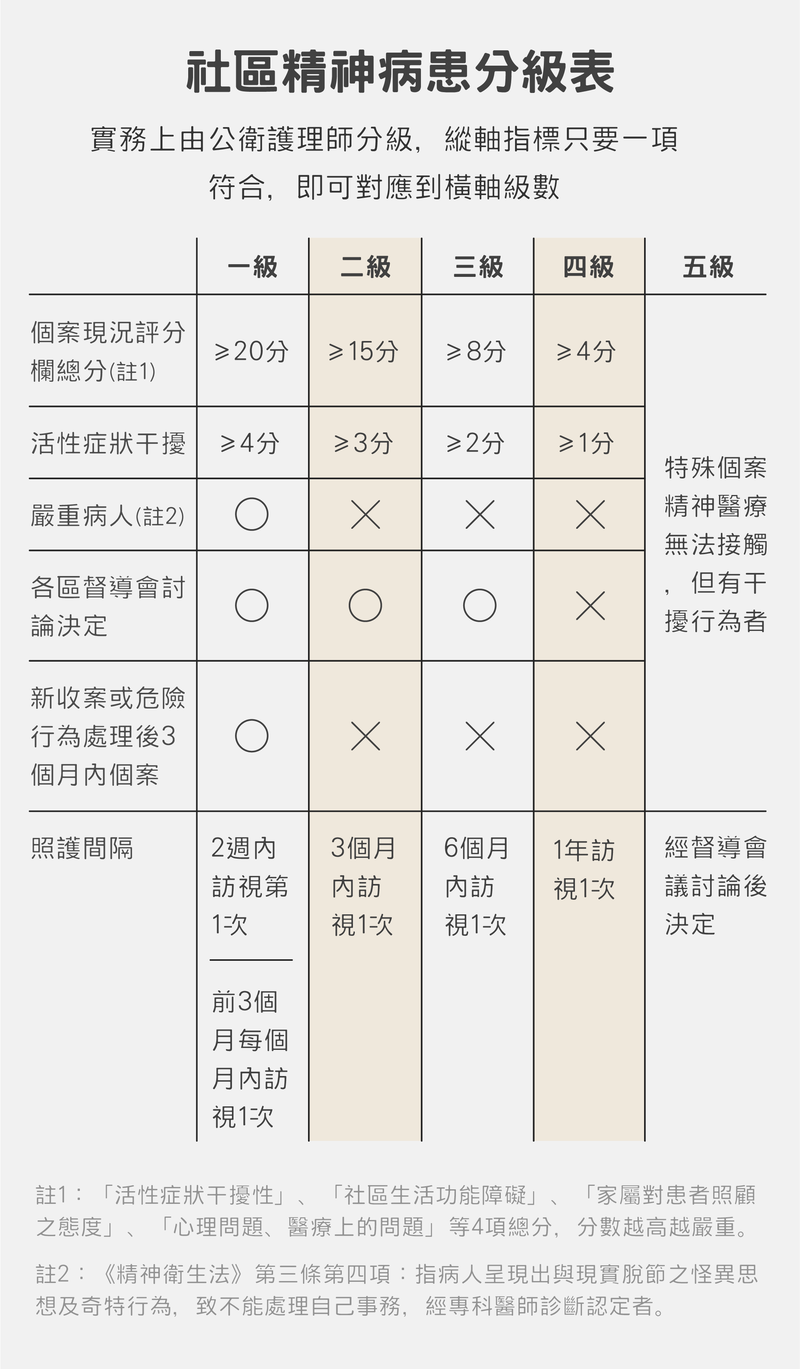

2005年衛生署(現改制衛生福利部)訂定「精神疾病患者社區家訪要點」,由各地公共衛生護理師(公衛護理師)依病患狀況分為五級,定期追蹤訪視。

為紓解公衛護理師繁重的業務壓力,剛出院或病情較嚴重的一、二級患者另由專人負責,一個全新的職務於2006年應運而生——社區關懷訪視員(社關員),2009年則進一步將自殺通報個案納入,在同一個計畫內,另有專責處理自殺個案的關懷訪視員(自關員)。

「很多個案無病識感與現實感,不接電話、聽不懂或一句話都不講,無法寫出具體評估表,不代表我沒有服務到他,還是處在關係建立過程,期待有一天軟化接受,但管理層期待幾週內完成什麼樣表單、做什麼事情,彼此工作立場的認知差異,易形成實務上的限制。」新北市社關員陳天明(化名)說。

身為精神醫療網絡中最前線的工作者,社關員猶如上戰場肉搏的士兵,走進的每個家門後面,都充滿不確定的變數,必須獨自一人面對。

在陳天明兩年的社關員工作中,經歷過的突發狀況包括:抱住要從5樓往下跳的個案、以肉身保護被家族成員毆打的個案而負傷、被酗酒個案潑了一身酒並拿裝酒的提鍋攻擊、被從事同志性交易的個案噴了一身潤滑劑⋯⋯。有時也會在凌晨接到家屬打來的電話,哭訴個案又發生暴力行為,通報警消後趕往現場協助送醫。

「社關員常面臨上頭對於量化數據和效率的質疑,『這個案轉給你一年,為何病識感都還沒被建立起來?』可是轉給我之前,他病了20年。當精神醫療對他的效果有極限,怎麼期待社關員接手一年內能夠改變?」陳天明說。

在社關員的工作現場中,「社區滋擾」案是最常遇到的一種典型。在大馬路自言自語手舞足蹈、放火燒東西、拿石頭棍棒丟路人、對汽機車作猥褻動作等,使親人與鄰里不堪其擾,公衛護理師也束手無策的個案,最後就會落到社關員身上。陳天明親眼見證其中一位流轉於各大醫院精神科,得到好幾種不同診斷的個案,不斷被強制送醫,回到家最多撐一個月又發病。

「兩年來,每次出入院都有我和公衛護理師的存在,好像只要有我們出現,就會害他住院,到現在個案拒絕再跟我們會面。沒病識感又沒法配合醫療的例子,其實是我們工作上的普遍實況。」陳天明說。

如此反覆在精神醫療體系中進出,被稱為「旋轉門效應」。就像在邱新麟訪視前欲吞藥的那位個案,住院時一度穩定,出院後隨即因為各種外在因素,短期內多次仰藥,「她說只要住院就什麼事都不用想、不用煩惱,回家就覺得煩,也沒有辦法明確說出具體原因。她不是真的要自殺,只是想求得平靜,暫時用藥物忘卻生活的壓力跟煩惱。工作5年多來,看到許多一直重複在急性病房與社區中病情不穩定的個案,總讓我們反思現行精神醫療思維與協助的方式,是不是對病人及家屬的受苦處境缺乏更豐富的認識,而沒有辦法去想像一個更貼切、符合他們需求的操作方案?」邱新麟說。

有臨床與諮商心理教育背景的陳天明,求學階段也曾經嚮往有天考上社工師或心理師,像學長姐一樣身穿白袍,在會談室運用自己的專業,使病人配合並成功得到改變;但當實際在第一線的社區訪視時才發現,主動來到醫療院所的病人,多半有一定的條件,但更多的是走不進來或「非自願」個案。

曾有一位有強烈傷人意念,被定位成高危險的個案,在陳天明接手以前,不願和醫護或社工人員有任何接觸。因為住處的地緣關係,從每天經過按電鈴開始,到打電話噓寒問暖,在不以強迫就醫的保證下,花了數個月的時間,才首度踏進個案住處,聽著他在套房裡,說著人生最大偶像就是鄭捷,想要殺人後用裝滿不明白色液體的針頭刺進自己心臟⋯⋯如今在與陳天明訪談的同時,個案不時傳來Line的訊息閒話家常。也因足夠的信任,才得知他感染多種性病,在訪員成功建立關係後,公衛護理師才得以更有效積極的介入督促回診檢查。

在通報單與醫療紀錄的自閉症、亞斯伯格,到躁鬱症的診斷背後,個案從來沒有對另一個人透露憤世嫉俗的根源是來自不尋常的身世——父母都是另有婚姻的第三者,從小就被丟在外頭,不定期給予生活費。這些由社關員獨自一人耐心、涉險,取得的重要進展,或許因而使世界上少了一個鄭捷,但這些都是量化標準所看不見的。

「有些不單是個人問題,很多外在因素不是藥物可以處理。但主管督導都是醫療體系,更在乎只要把病控制好,其他就轉介給相關單位,但若他的問題是負債3千萬,要轉介給哪個單位?醫療之外還可以做什麼,是我們常常會去思索的部分。有時就因一個個案的契機,在眾多暫時看不見的『成效』中,有動力繼續下去。」陳天明說。

隨著1980年代藥物的研發取得突破性進展,新一代抗精神病藥物副作用較低、安全性較高,帶來精神醫療的典範轉移,過往對於精神疾病成因的三個面向:生理-心理-社會,自此偏向藥物治療的生物精神醫學發展。台灣未自外於這一股潮流,包括社區關懷訪視制度,也經歷了日漸朝醫療化的轉向。

「因為看見病人長期在醫療系統,回到社區遇到諸多困難,我們當年就嘗試在社區生活創造各種可能性。」東吳大學社工系主任萬心蕊說。她是台灣最早一批精神醫療體系內的專業社工,在台北榮民總醫院任職16年,曾擔任台北市社會局身心障礙福利科外聘督導,參與精神病患個案的社區追蹤計畫──2005年開始的全國社區關懷訪視計畫,很大程度即參照台北市的經驗。

「當用疾病的框架看待這個人時,我們看到的只有症狀──有問題和缺陷的地方,沒有整體性把人放回環境和脈絡裡認識,目標導向就是吃藥和看醫生、怎麼控制症狀。我們更希望創造一個生存的空間,讓他有機會除了病的穩定,感覺有人在社會上願意跟他相連。」萬心蕊表示。

身為台灣心理衛生學會的創會理事長,2007到2011年她與該單位也參與執行全國性的社區關懷訪視計畫,包括帶病友走出家門到運動中心、一起烹飪共餐、拜訪彼此的家,用各種小團體的方式相互連結,都是早年在台北市推動的經驗,但隨著方案制度改變,轉而集中由醫療院所承接辦理,以往強調社區生活的面向逐漸邊緣化。

隨著近年隨機殺人事件頻傳,大眾集體的焦慮往往集中在兇嫌的精神狀況,政府也警覺到這股壓力,關懷訪視員在維繫社會安全網的角色又重新獲得重視。

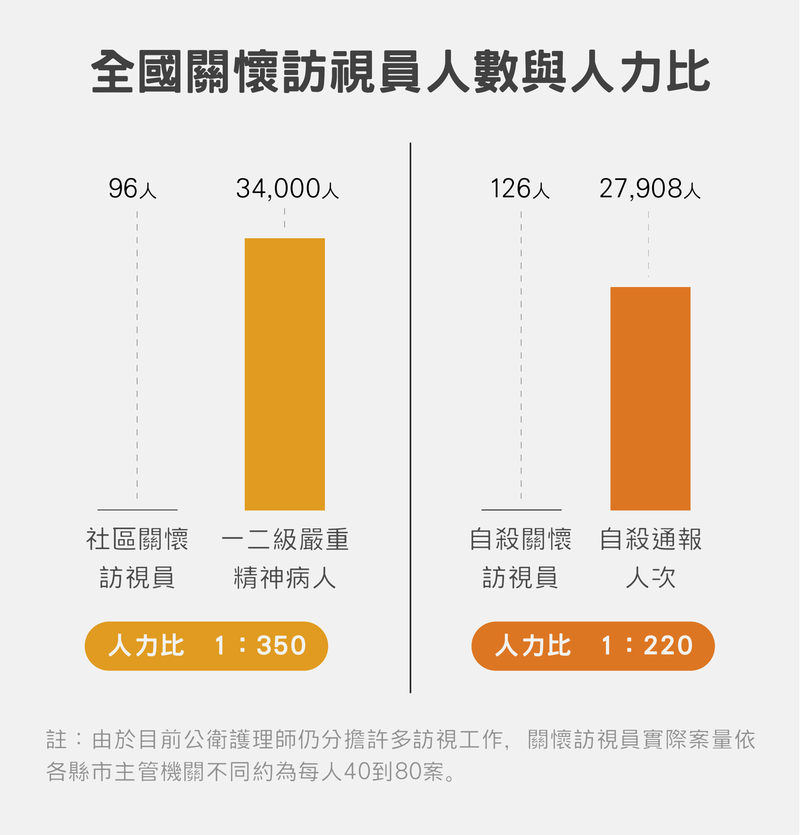

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中接受《報導者》訪問時表示,將在原有的社區關懷訪視計畫之外,另外研擬「社會安全網」計畫,正在爭取中央預算,分3年補助地方縣市增聘360名關懷訪視員,將人力比調降到1比80,以解決目前關懷訪視員案量過高的窘境。

由於現有96名社關員的服務較偏向醫療照護,為協助弱勢家庭補強社政資源的不足,未來增聘的人員將會定位為社工。126名自殺關懷訪視員則人數不變,但由於許多精神病患有自殺問題,去年就超過400多名,佔總自殺人數中比例非常高,因此兩種服務不同對象關懷訪視員將合併受訓。

此外,高案量與欠缺保障的勞動條件,使得這一行的高流動率幾已成為常態。2014年台北市衛生局因為中央補助預算不足,必須刪減人力,原本分別專責社區精神病患與自殺個案的兩類關懷訪視員,得一併處理兩種業務,社關員陸續不堪暴增的工作量而辭職。

曾擔任4年多台北市社關員的潘亭妤是其中之一,但真正壓垮她的,除了訪視業務上增加的量,更難解的是社區精神病患與自殺個案兩種不同的工作方法,帶來的矛盾與衝突。

「自殺個案需要快速危機處理,很快瞭解原因、評估保護因子,理想上3個月以內要結案,精神病人則需要花很多時間建立關係、慢慢陪伴,在不同的工作節奏中,只能告訴自己不能介入太深,兩者都無法兼顧,最後只能自我質疑能力不足。」潘亭妤說,離職時她每個月需負責25個精障與將近40個自殺個案,在衛生局因人力不足而合併兩種業務之前,她每個月則專責45個精障個案。

與個案保持距離,既是因為不斷湧入的案量,而不得不為,在工作倫理上,主管也會一直期待拉開專業界線,避免過度情感投射,造成移情/反移情的心理狀態。

「這條界線的存在,是為了誰?就因為制度上追求的訪視效率,而擋住與案家『熬關係』的空間嗎?」潘亭妤說。夾在專業要求與遭逢他人苦難的現場,她發現往往得跳脫專業框架,才有機會從更深的互動,了解人為什麼變成某種樣子。儘管不鼓勵做到太深,她仍與個案一同冒險往前,一起到戶外騎腳踏車、陪走投無路的個案在深夜大街上找廉價旅館、接起每天固定時間打來的電話,儘管各個前輩與督導都提醒不要跟「人格違常」、「需索無度」的個案互動太近⋯⋯。

在每兩週一次的團體督導中,外部的醫生、護理師、心理師會針對社關員工作遇到的困難給予意見,討論多半圍繞著精神症狀與服藥規則,頂多做到家庭系統的評估,跟個案太多互動,會被視為耗損。

當潘亭妤在那個城市邊緣的社區,訪視了兩年的個案,突然情緒失控地大聲吼叫,「個案不斷問,『妳想當這樣的我嗎?』她覺得非常討厭我,如果有槍,要拿來射我,我問,為什麼想攻擊我?她說,因為我出生在好人家,她再怎麼努力還是只能做代賑工。」

破碎的話語串連起不幸的一生,從原生家庭到婚姻都籠罩在家暴的環境中、孩子被送去寄養家庭,沒辦法好好當一個媽媽,想單純平凡生活而不可得⋯⋯這個時刻,她知道在一整個難以翻轉的社會結構最底層,所謂的精神病症只是最後顯現的表象,精神醫療與藥物對於他們的問題與痛苦能做的改變很少,處在這個體系最前線卻也最末端的社關員,只能看似徒勞地努力著。

「後來情緒緩和,我只有回說,妳是一個很勇敢的人。」潘亭妤說。

即便已離開社關員工作,仍然繼續保持與之前個案的聯繫,她現在邊唸研究所邊在向陽會所實習,該機構提倡病友之間的互動與社會的連結,提供在醫療之外更多的康復選擇,重拾被孤立與遺漏的社區生活。

在大雨的午後,她又爬上破落的國宅社區,探望暫居在同居人處的個案,在訴說完無盡的孤單與苦澀後,她邀請個案有空到向陽會所,一起吃飯、認識朋友,也討論著什麼時候要請社福中心社工,安排與孩子見面。個案突然拿出一張卡片,一面貼著母子某年出外遊玩的合照,另一面用注音符號寫著:祝媽媽永遠平安加油。個案請潘亭妤幫忙唸出來。

「終於知道為什麼妳那麼的想學會ㄅㄆㄇ,是為了讀懂得這張卡片吧?」那一夜,潘亭妤在臉書上寫道。

對於在社區與精神病人一同工作者,陪伴沒有盡頭。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。