攝影評論

我的影像不是現實的影像,⽽是顯⽰第⼆現實,影像的影像。 My images are not images of reality, but show a kind of second reality, the image of the image. ──湯瑪斯.魯夫(Thomas Ruff)

這個展覽或許解答了台灣攝影藝術家多年的疑問——假設台灣還有某些攝影藝術家努⼒思考當代問題——「after.images」展覽,為台灣展⽰了當代攝影藝術的前沿,攝影藝術可以如此的多變性與多元性,這是少⾒的機會可以讓台灣觀眾變換不同的思維框架。本⽂討論與釐清某些概念,希望可以⼀起思索這個精彩展覽的眉角。

1990年代的數位科技逐漸取代攝影的傳統技術,「攝影之死(the death of photography)」的論調成為焦點。主要因為⼀向被認為攝影具有的「真實性」,已喪失在數位技術的操縱中,使得真假虛實難以分辨。

然⽽,畢業於杜塞道夫藝術學院的幾位德國攝影藝術家(尤其後來成為教師的),卻是堅守攝影藝術領域。不但佔有藝術市場,也獲得學術地位,他們的創作逐漸使得「攝影之死」的說法消退。其中,湯瑪斯・魯夫最能變化⼿法,他在不同的創作計畫之間變換攝影的器材、技術、過程的能⼒,使他與眾不同,被譽為創造當代攝影⽂藝復興的⼈。

魯夫是全世界排名10名之內的藝術家,他處於從類比攝影轉向數位攝影的時代,在過去的40年,他認為攝影對於網路、社交媒體,尤其是當代藝術變得非常重要。對於魯夫⽽⾔,數位科技沒有造成「攝影之死」,⽽是新的轉機。

魯夫作品⽬前有31個系列作品,各有不同的創意,以採取關鍵性、概念性的攝影⽅法⽽聞名。被描述為「編輯和重新構想影像的⼤師」,他被認為是將攝影推向主流藝術的領先創新者。他不斷突破攝影的局限,不斷發明新的⽅法,探索攝影歷史衍⽣的議題,持續擴展攝影的主題、可能性和外貌。使得攝影從類比到數位的過程得以華麗轉身,轉化成為當代的攝影藝術美學。

魯夫就像是科學家思考與尋找解決辦法,「攝影」成為他討論、思考、研究的的主題,他的作品是對於攝影性質的調查結果:攝影的結構、⽤途、類型、意義。回顧攝影最早的⼀些製作過程,他把攝影傳統暗房的常⾒技巧(例如:⽴體鏡、正負反轉、實物投影法⋯⋯),以數位科技的創意製作。

他已經20年在創作上沒有使⽤相機拍攝,他對於發現的、預先存在的影像,和製作新的「原始」影像⼀樣感興趣。在充斥著影像的後數位世界中,什麼可以是「原創」或「實在」的問題, 只是他的作品引發的討論之⼀。

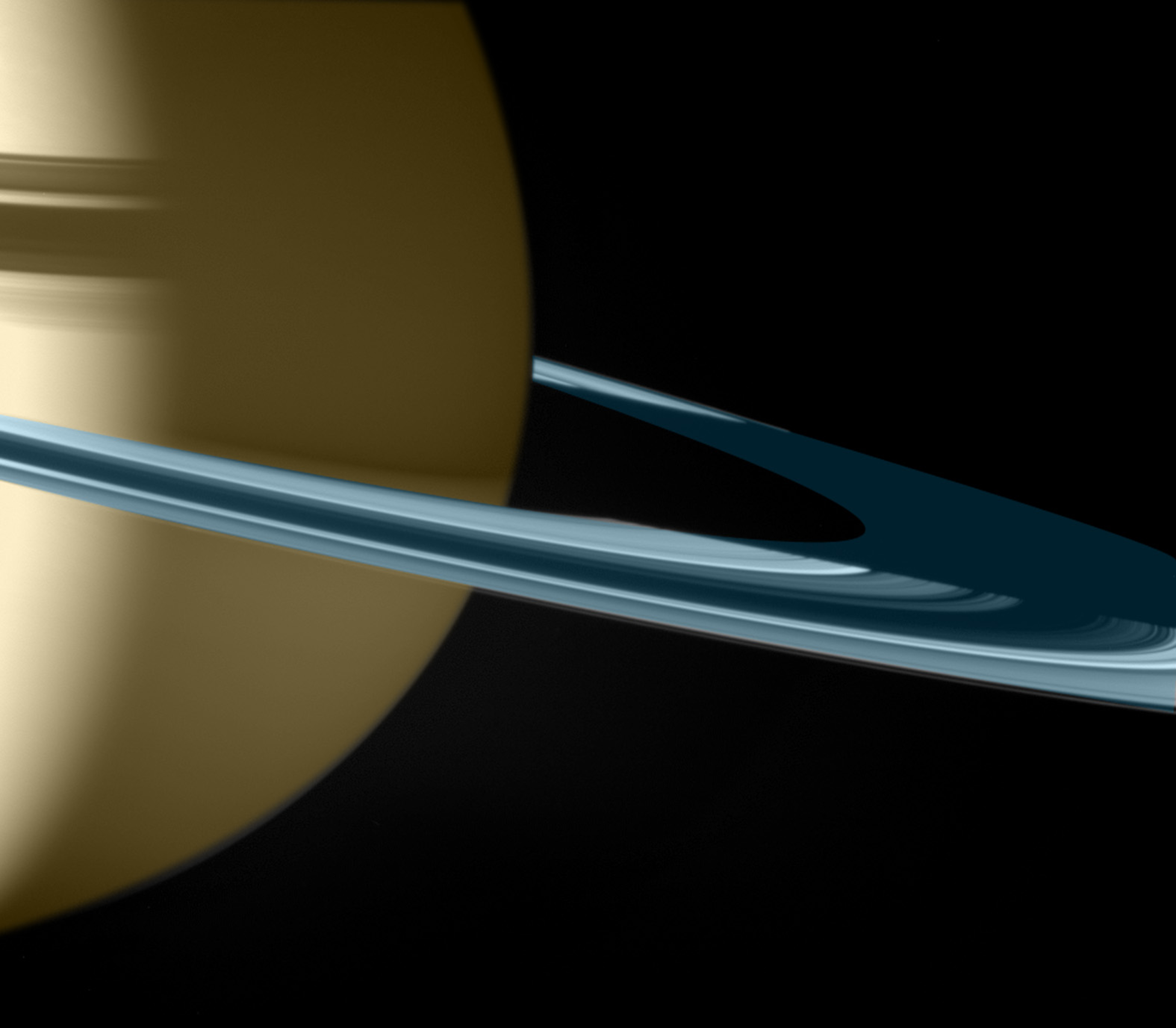

因為他長期使⽤的底⽚,已經漸漸從市場消失,於是他從傳統實體暗房,轉變到電腦內部設置的虛擬暗房。許多作品是電腦演算法驅動的,他仍把這新⽅法做出來的「無相機攝影(photograms)」稱為「⾃然的筆」。他的作品⼤多是利⽤現成攝影檔案的掃描再數位處理、和以數位模擬傳統技術⽣成的影像。例如:他製作了21世紀實物投影法(rayographs)的無相機攝影;從19世紀的印刷品中創造了數位底⽚;訂製軟體程式建構影像,使⽤3D軟體,把19世紀電磁學書裡的銅版畫基於數學曲線變出了隨機的磁曲線。

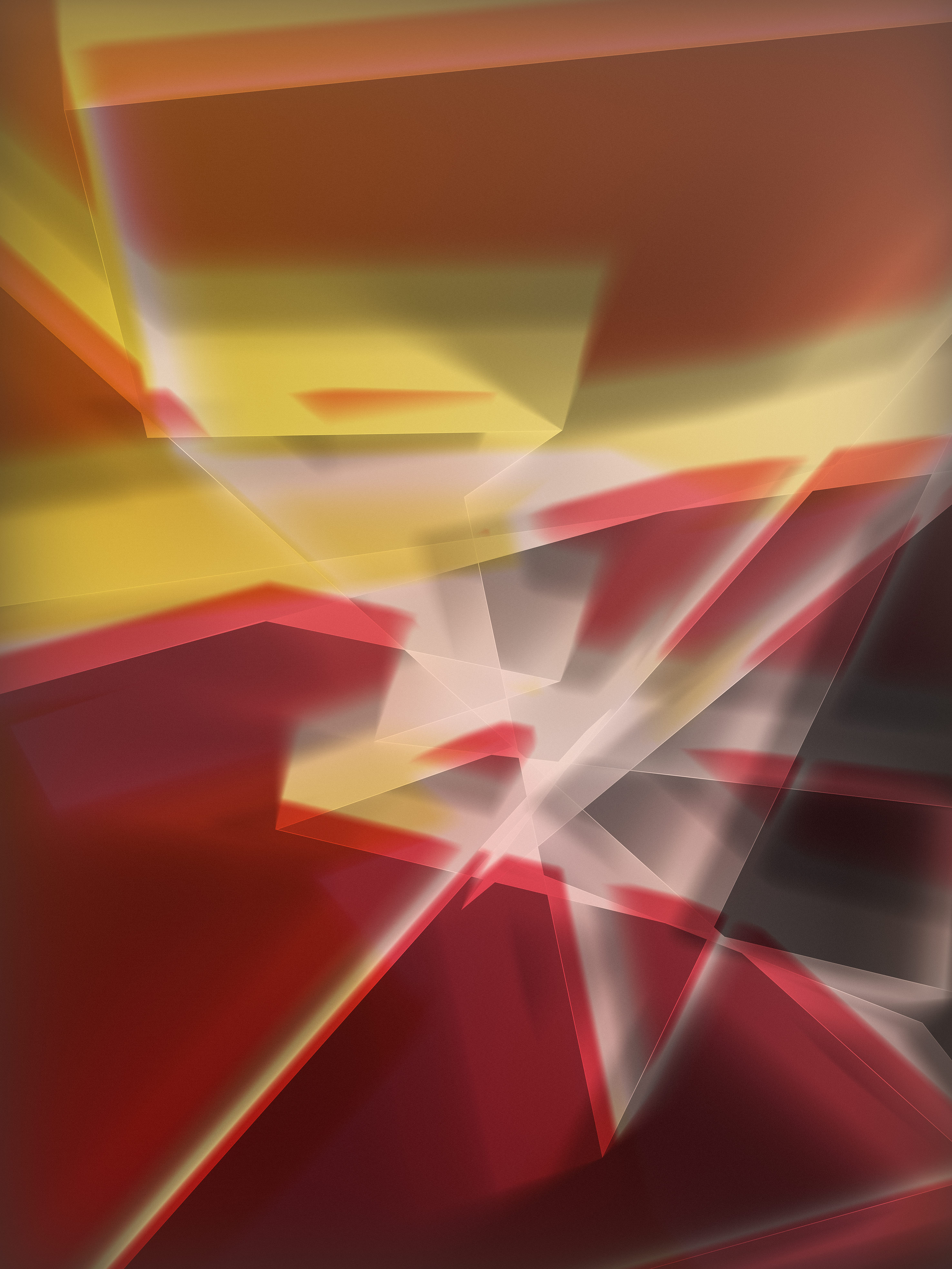

所有的作品,致⼒於探討視覺再現由影像主導的影像社會。不同的主題、不同的想法與做法,所有作品的圖像有的⼤張、有的⼩張;有的非常清晰細節、有的非常模糊不清;有的非常寫實,有的非常抽象;有的非常豔麗,有的非常幽暗;有的追求極致的客觀性,有的追求不可⾒、只是想像⋯⋯上窮碧落下⿈泉,巧妙運⽤十八般武藝,是他探索諸如烏托邦、新聞廣告⽂化、情⾊、監視等多種主題的⽅法。

魯夫如何把傳統的類比攝影,經由數位科技,轉變成為當代的攝影藝術美學?除了他深知當代藝術⽂化議題,並且因為他有嫻熟能⼒處理兩種視覺系統——⼈類感知的表意系統:⼀是攝影系統,⼀是繪畫系統(包括隨意塗寫的⽂字與記號)。視覺系統不是只有關於視覺畫⾯構圖設計,⽽是來⾃於瞭解與掌握攝影歷史/藝術歷史的發展脈絡與美學感性。

雖然19世紀的畫意沙龍攝影看似也結合繪畫與攝影,然⽽,畫意沙龍是以繪畫的朦朧美感取代攝影的機械特性,因為當時⼈們認為繪畫才是藝術,⽽攝影不是。當今台灣⼤多攝影⼈⼠,仍然迷信於器材技術與形式設計的視覺美感,把攝影與藝術史切割,⾃外於當代藝術的發展脈絡。

他從思考攝影史出發,打破攝影的單⼀系統思維,使類比攝影從理論的瀕危狀態,加入了數位科技的像素繪畫語⾔。他沒有刻意掩飾、⽽是突顯數位科技的視覺特性,數位的「像素」是繪畫美感的、也是攝影觀念的,攝影的影像是⽂化的、也是視覺感知的。

⼀張圖像並存著攝影與繪畫的兩種視覺系統,經由數位科技,同時把攝影與繪畫的歷史與美學整合成為當代。這不只是視覺上的、也是概念思想上的創意,這是魯夫從攝影出發的攝影作品能在藝術市場也有⼀席之地的主要原因。

例如許多作品,⼀張巨⼤的照⽚,遠看是抽象繪畫,近看是寫實攝影;寫實的攝影細節有著抽象的繪畫時間空間。魯夫把抽象/具象、畫意/觀念、物理材質/數位虛擬、「類比式」印刷的網點/「數位式」結構的像素、虛構/真實、繪畫/攝影⋯⋯之間的差異,巧妙地融合、又各⾃保持特性,新舊⽅法在畫⾯製造出多層次的疊層。

「after.images」展覽卻也令⼈思考,有些當代的攝影藝術術語,經過中⽂翻譯之後,如何可以更符合外⽂原意或藝術家的理念?這個問題表⽰我們對於當代攝影藝術的概念還很多需要討論。例如,photo、picture、image應該如何翻譯?有何區別?medium、media應該如何翻譯?有何區別?尤其在魯夫的作品裡?

「影像(image)」是個很廣泛的術語,眼睛所看到的都可稱為影像;在藝術領域,經過機器生產的,不強調材料的物質性,例如錄像、電影、電腦藝術都可稱為影像類的藝術。

如果不區別「攝影(photography)」與「影像(image)」的語意,那麼很可能會誤解魯夫的作品,以及許多當代的攝影藝術。因為「攝影」與「影像」畢竟是有所不同,這兩個術語在國際的藝術⽂化領域,都是區別的。從魯夫在許多國際藝術機構或媒體的訪談,就可以了解,魯夫經常在不同語境/脈絡使⽤「攝影」與「影像」這兩個不同術語。

魯夫在國美館的訪談錄像裡,⼀開始就⾃我介紹:”I am a pretty well-known artist working with photography.” ──魯夫的作品都是從「攝影」知識領域出發的思考,他⼀再在訪談裡說,「我對於攝影史有興趣」。他致⼒把攝影史曾經發明過的技術、⽅法與類型,以當代的創意重新認識、演練、詮釋。這也是為什麼他被認為在「攝影之死」的數位時代,被譽為「當代攝影⽂藝復興」的⼈。

許多台灣⼈⼠的思維傾向於簡化「影像」的意思,或者將機器⽣產的視覺畫⾯都稱之為「影像」。台灣眾多攝影家也曾經熱烈的⾃稱是「影像藝術家」,強調的卻仍然是⽼舊的視覺形式美感。這種「影像藝術家」的稱謂如何具有實質意義?是否要思考的是「影像」在作品裡如何作⽤?是什麼含意?有什麼當代性?

國美館展覽的第四章節:「影像類型(genre)」,如此翻譯是令⼈困惑的。「genre」英⽂字義就是「類型」,那麼為何多了「影像」兩字?難道魯夫展⽰的是錄像、電影、動畫或電腦藝術⋯⋯這些影像藝術類型?

既然魯夫區別了「攝影」與「影像」的不同語意,那麼魯夫屢次說起的「genre」是什麼意思?這個答案已經明顯在國美館的展覽⼿冊21⾴對於魯夫的介紹裡;也在國美館⾃製的錄像中,魯夫親⾃說明他興趣於「攝影」的類型,例如:⼈像攝影、室內攝影、建築攝影、裸體攝影、旅遊攝影⋯⋯。魯夫在他的其他訪談裡,也⼀再如此說明過,這應該是很容易從網路取得的基本資料。況且,仔細看過魯夫作品的⼈應該不難發現,他的創作很⼤部分在於重新詮釋「攝影」的類型。

魯夫也在國美館的展覽⼿冊與錄像裡,簡單說明了他使⽤的「攝影」技巧,例如:3D攝影、 過度曝光、無相機攝影(photogram);從他作品可以看到的「攝影」相關技術還有:⽴體鏡、正負翻轉、負像、夜視、印刷品掃描、網路下載、數位處理、數位模擬物件投影⋯⋯。

魯夫繼續說明他創作的⽬的:「是揭露不同的『攝影』題材,和不同『攝影』類型背後的語法和結構。我試圖探討『攝影』的各種類型和歷史多樣性,⽤我⾃⼰的相機,不論是底⽚相機或數位相機,或挪⽤19世紀與20世紀印製的『攝影』影像,以及在全球網路發現的數位影像。」

這位被稱為「當代攝影⽂藝復興的⼈」的魯夫,念茲在茲的都是「攝影」,無論是類型、技巧、題材、種類、器材、⽅法、概念。但也不侷限於攝影疆界,他從思考「攝影史」出發,結合兩種視覺系統的⽅法,探討數位年代影像社會視覺再現的攝影影像問題。這在「攝影」兩字經常被歧視、被消失的台灣⽽⾔,真是令⼈感動到可以痛哭流涕了。

魯夫談論的不是攝影作為傳播「媒體」的有形載體,⽽是攝影作為社會⽂化「中介/媒介(medium)」的無形作⽤,這「媒介」在我們視覺⽂化發揮作⽤、影響了我們的認知、建構了我們的社會真實,這也是魯夫作品精彩巧妙的觀念性。魯夫以「觀念」的攝影⼿法,要撥動的是觀眾的想法與省思。

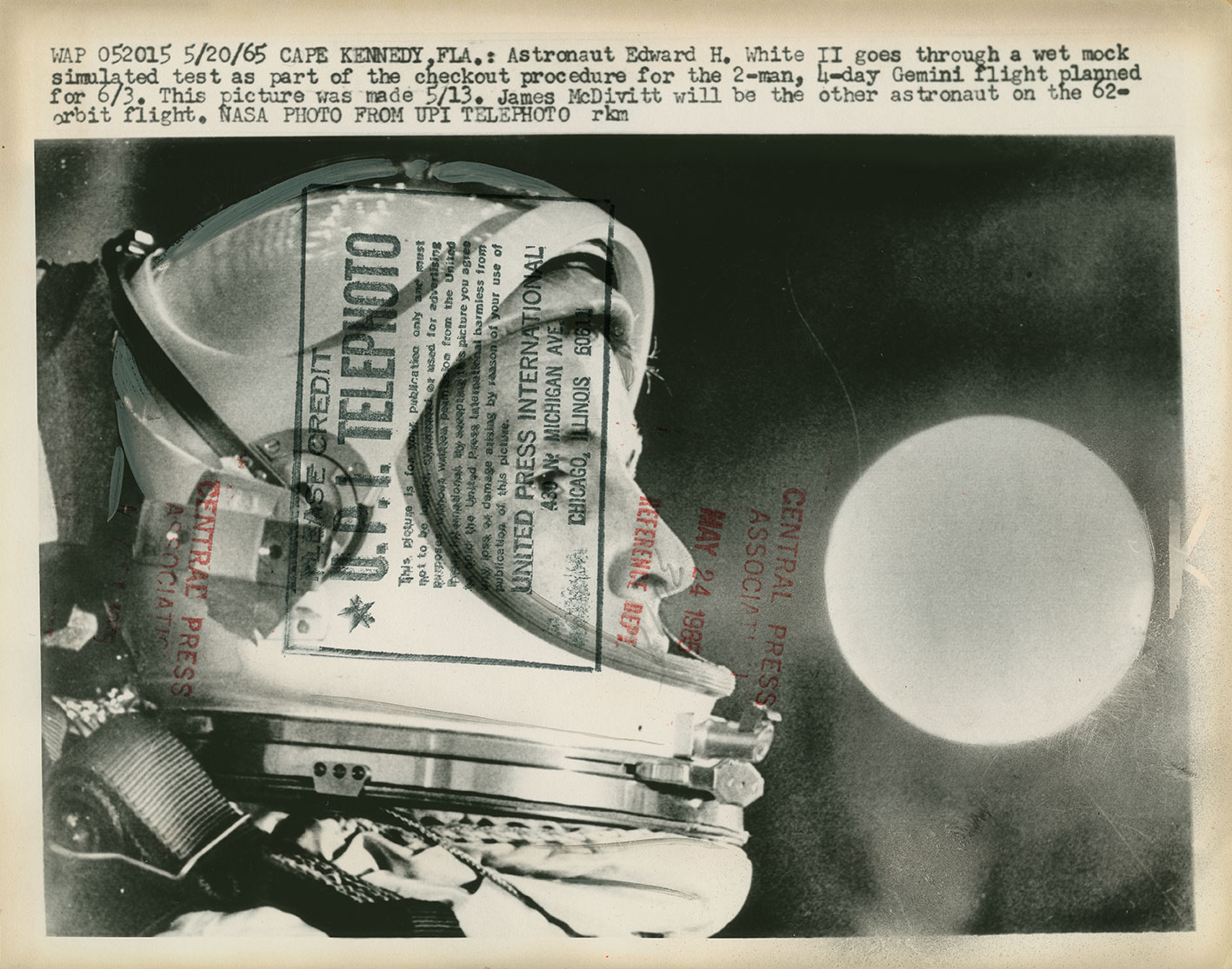

魯夫一再於各種訪談裡說明,他興趣於攝影的結構、⽤途、類型、意義。他探討攝影在當代社會⽂化被⽣產與使⽤的情況,印刷時代的新聞報紙雜誌⽂宣,以及數位時代網路世界到處流竄的圖像,都成為他挪⽤的檔案。攝影的影像如何在視覺⽂化裡,成為形塑我們了解世界的媒介?因為要直視這個攝影「媒介」的作⽤,使得攝影再現的「影像」,在魯夫的作品裡成為被召喚、檢視、探討的對象。

魯夫說:「我的影像不是現實的影像,⽽是顯⽰第⼆現實,影像的影像。」這句話非常能夠代表魯夫作品的精神,他關注的是數位時代影像世界再現的第⼆現實,影像的影像。對於「影像的影像」的探討,則是來⾃他從「攝影」歷史⽂化脈絡出發的,思考攝影的結構、⽤途、 類型、意義。

如果把魯夫的多層次精彩理念,翻譯成為「反映攝影媒體(the photographic medium)的狀態及運用」,則是淺薄化、削弱化了他的創意。魯夫討論的「影像」不是操弄視覺畫⾯⽽已,也不是把攝影作為傳播載體,⽽是探討被社會⽣產、使⽤、觀看,在視覺⽂化裡扮演重要角⾊的、影響⼈們的意識與無意識的,攝影媒介再現的影像。

從上述的幾個概念,討論展覽標題「after.images」,很難翻譯成為中⽂⽽能夠完全張顯魯夫的理念。從字⾯看來,「after.images」借⽤「afterimage(殘像)」字義,但又與其區隔。故意將⼀個術語「afterimage(殘像)」拆成兩字:after、images,可能是不願把這展覽說成是直接闡釋「afterimage(殘像)」,畢竟這術語已經長期以來被熟知、廣為使⽤。

afterimage的通常翻譯是「殘像/殘留影像」,眼睛注視某圖像⼀段時間,把眼睛移開之後,圖像繼續出現在眼睛中。這是眼睛對於光影的⽣理反應⽽形成的殘像,這現象被稱為「optical illusion(視錯覺)」。這是動態影像的基本原理,⽽動態影像在19世紀中期源⾃於靜態影像的攝影,許多藝術家利⽤「optical illusion(視錯覺)」的原理創作。

然⽽「postphotography(後攝影)」這概念對於魯夫作品⽽⾔,太鬆散廣泛。魯夫作品重點已經超過「after.images」展覽論述裡所⾔的,一一操弄的媒體狀態及運⽤。更進一步可以思考討論的重點是, 這些操弄到底產⽣了什麼效果?如何產⽣?

將「after.images」翻譯為「影像之後」然後連結「後攝影」,雖然已經很接近魯夫的理念,但將魯夫作品解讀是「操弄的媒體狀態及運用」,則是錯失了魯夫作品裡的某些重點,例如從「afterimage(殘像)」可以引申的「optical illusion(視錯覺)」、「optical unconscious(視覺無意識)」、影像的虛構性。

魯夫在「after.images」展覽的重點不在於明⽰「攝影媒體」的各種操弄,⽽是還有更深層的隱喻。「afterimage(殘像)」在⽣理以及⼼理作⽤,形成的殘像或幻影(illusion),彷彿是幽靈殘影。影像氾濫的數位時代視覺⽂化,造成的似曾相識的影像,或已經是陳腔濫調的影像,在⼈們⼼理就像是幽靈殘影。

魯夫已經多次說明「我的影像不是現實的影像」,他的作品傾向於轉喻,重點不是在 「相似 」,而是在於 「聯想 」。關於視覺⽂化在⼈們⼼理殘存的⼼理意象,或是殘留的⽂化記憶,暗⽰了潛在的影像、隱藏在普通視線中、或被忽略遺忘的事物。魯夫多層次的作品關注的不是現實的影像,⽽更是幽靈殘影。視覺⽂化經過攝影「媒介」⽽再現的「影像」,在觀者的⽣理與⼼理、意識與無意識,造成的虛實殘像,成為第⼆現實,影像的影像。

國美館展覽的第⼀章節:「系列創作──中國樣板畫(tableaux chinois)」,如此翻譯也頗令⼈困惑。魯夫所有作品都是系列創作,為何只有這裡特地標⽰「系列」?《tableaux chinois》是最新的系列,據說是第⼀次在亞洲展出,果然被⾼度重視⽽展⽰在入口⼤廳。

《tableaux chinois》系列作品,源於魯夫對於「宣傳攝影(propaganda photography)」類型的長期興趣。在攝影歷史脈絡中也佔有重要地位的「宣傳攝影」,描繪了⼀個「理想化的世界」, 它呈現了⼀種意識形態上扭曲的現實版本。魯夫掃描了中國出版的⽑澤東書籍圖像,和中國共產黨在全球出版發⾏的《中國》(La Chine)雜誌圖像,然後數位後製。

tableaux在「after.images」展覽被翻譯成為「樣板畫」,但tableaux這詞(原⽂是法⽂)並沒有「樣板」的意思。將中⽂的「樣板畫」翻譯成為英⽂是model painting,⽽不是tableaux。網路搜尋關鍵字「Thomas Ruff model painting」,沒有什麼結果。

有趣的是,「樣板」這詞在海峽兩岸各有不同語意。百度與漢典解釋:「樣板」是模具、模板、 原型、範本、榜樣、典範的意思;在台灣,受過黨國教育的世代⼤都認為,「樣板」是負⾯⽤語,可能來⾃對於「樣板戲」(⽂⾰時期作為⽂藝榜樣的模範劇)的觀感。「樣板」與政治宣傳密切相關,思想教育的⼯具,洗腦⼈民的快速模式,千篇⼀律的缺乏創意,因此經常被⽤來嘲諷⽼套、固定模式的政治宣傳與意識形態。「樣板」這詞在台灣已經被政治化,甚至污名化,那麼「樣板」這詞是否接近魯夫的本意?

魯夫決定的作品名稱是tableaux,所以是關於西⽅藝術傳統裡的(由活⼈扮演的)靜態圖像、 戲劇性場景,應該不是關於⽼套、固定模式的「樣板」。把「tableaux chinois」系列作品都仔細看過之後,感覺是更接近「唯美沙龍」⽽不是「宣傳樣板」,也就是更接近藝術模式⽽不是政治模式。

例如錄像藝術家比爾・維奧拉(Bill Viola)的幾件作品是關於tableaux,參考了中世紀和⽂藝復興時期的繪畫,由活⼈扮演的靜態畫⾯連貫⽽成的動態錄像,例如:《The Quintet of the Astonished,2000》、《Passions,2003》、《The Quintet of the silence,2014》,難道這些作品也因為tableaux的翻譯⽽相關於「樣板」?

魯夫的「tableaux chinois」系列的標題是對於居於法國的冰島畫家艾豪(Erró)的致敬,他在1970年代創作的「Tableaux Chinois」系列繪畫,採⽤「普普藝術」滑稽模仿(pastiche)的⼿法,描述共產主義中國的領袖與⼈民,到處訪問參觀全球地標(例如:紐約的⾃由女神)。他也是挪⽤中國的宣傳圖像,再與世界各國⽇常圖像拼貼結合。難道相同名稱的艾豪這套作品,也應被翻譯成為「樣板畫」?

「after.images」展覽的策展⼈馬丁・格爾曼(Martin Germann)說:

「這系列提出最重要的問題是,60和70年代的共產主義,和今⽇的資本主義有何關聯?同時也要問,民族國家和我們今⽇處於的數位國家有何關聯?以及諸如此類的許多疑問,以⽑澤東時期的例⼦提出。」

「宣傳攝影」的⽣產機制,操縱攝影語法和結構,使得觀眾觀看圖像之後,更易於接受圖像訊息,或被潛移默化,或被洗腦。「tableaux chinois」系列是要探索「再現」與「現實」之間的鴻溝,⽽這鴻溝是個抽象概念,如何得⾒?在 tableaux如實⽣動的、戲劇性的場景圖像,它是⼀種再現,對應於政治宣傳的意識形態上扭曲的現實。

「tableaux chinois」系列作品不是直接評論中國「樣板」的政治宣傳,魯夫已經多次說明「我的影像不是現實的影像」。魯夫挪⽤中國的「宣傳攝影」,⽬的不是要把觀眾帶回第⼀現實的政治宣傳「樣板」⾃身;⽽是刻意突顯了如實⽣動圖像的「理想化世界」的再現,是第⼆現實,影像的影像。

既然在台灣「樣板」是關於政治意識形態的負⾯⽤語,把魯夫的「tableaux chinois」系列作品翻譯成為「中國樣板畫」,則是劃錯了重點。如此的翻譯強調的是直述「中國樣板」的現實影像,帶著嘲諷意味,暗⽰的是政治意識形態,這些不是魯夫首要關注的。魯夫作品都是探討攝影類型的語法和結構、⽤途、意義,「tableaux chinois」刻意誇⼤數位像素,彷彿是殘像幻影,這切合了展覽標題「after.images」。他興趣於不斷變化與扭曲失真的再現影像,不是回溯某種固定模式的「樣板」。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。