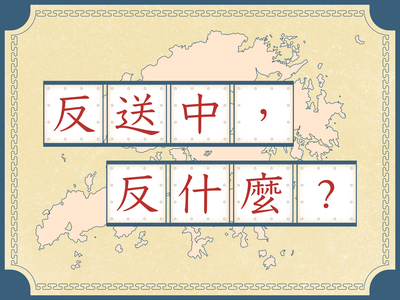

COVID-19(又稱武漢肺炎、新冠肺炎)讓台灣與香港社會的關注,由街頭的「役情」轉為病毒的「疫情」,很多台灣人在問「反送中運動不是結束了嗎?」但事實上,直到今年初,來台避難的年輕運動者人數仍在增加,卸下面罩的流亡者已有300人左右。被困在異鄉的他們,接受的援助有限,而面對尚未有重心的日常生活,他們有的被迫成為「廢青」,有的開始在台灣尋找盼望。當運動的矚目不再,10多歲、20多歲的他/她們不得不面對的問題是:這場運動對自己人生的影響會是什麼?

「老實講,現在香港真正比較有能力做一些大的事情的人,要不被抓、要不被自殺、要不就跑了。」見到22歲的Carol,是在涼風陣陣15度的台北夜晚,她穿著黑色短T、戴著黑色口罩,腳上踩著塑膠拖鞋。腫大的腳踝外,還背著看不見的脊椎損傷。

她是來台灣避難,療傷的。

但實情是,直到現在香港每天仍有抗爭者被捕。根據香港媒體在3月的統計,從2019年6月中旬至今的9個月裡,已有至少7,704人在反送中示威活動被警方拘捕,其中有1,198人被檢控,50人被定罪。

因反送中運動被迫「旅行」、避免被港府檢控的運動者,在台灣封境前陸續離港,其中多數是像Carol一樣30歲不到的年輕人。在台的香港流亡者可能已經從2019年底的200人,突破到300人。

不像一般的遠行者,Carol的大行李箱只帶了3件衣服,她1月中旬搭上往台灣的飛機,在驚惶中離開香港。事發在1月14日,旺角土製炸彈案件逮捕了一群被她稱做是「總部」的人,她與不少前線運動者的聯繫方式也在被捕運動者手機裡。Carol在與朋友商議之後,對方建議她儘速離開香港。果然,前腳才剛走,警方沒多久就在她家門守候。

因為語言相通、文化相近,台灣成為了不少香港抗爭者逃亡海外的首選。匆匆地來到人生地不熟的台灣,Carol先在台北住了1個月,「但是真的不行,這邊的生活節奏跟香港太像了。」完全沒有辦法放鬆的她,在網路上認識了住在南部的手足,於是決定搬到那裡住,「你們書裡(指《報導者》出版的《烈火黑潮:城市戰地裡的香港人》一書)也有來台流亡者的身影。」她在南部生活這兩個月,還偶遇了Telegram裡隸屬同一個小隊裡的隊友,14人裡頭有3人逃至台灣,最小的,只有15歲。

與Carol見面的這天,她是搭著客運北上的,「高鐵貴啊,一張高鐵1,000多元,客運一張還是500多,來回加起來也沒有單程的高鐵貴。」客運晃呀晃來回8小時,為的是拿取每個月2萬多元,讓她得以活下來的生活津貼。每兩週,她和上百名逃至台灣的香港運動者都得走一趟民間團體,領取援助運動者的津貼。

不少人從運動者的社群媒體上看到運動者的貼文,覺得他們過得挺好。聲量大又足,總在第一線擔任「大聲公」的Carol說:「其實老實講,我們來這邊除了安全以外,啥都缺!不要以為我們過得很好,真的沒有很好。有人說『妳住的房子已經比香港大』,不是,這個是台灣本來房子大的問題,不是我們有錢好嗎!然後又說『沒錢不要喝那麼多酒』,我睡不著,我在香港吃安眠藥已經睡不著,我來到台灣你覺得我就突然睡得著了嗎!」

參與反送中運動前,Carol其實過著多舛的童年。她從小被親人施暴,5歲就有了創傷後壓力症候群(Post-traumatic stress disorder, PTSD),青春期被診斷出「邊緣性人格障礙」。沒有讀過中學的她,13歲被趕出家門,曾經一度過著露宿街頭的生活,直到合法工作的年齡,才到美髮店上班賺取生活費。

當反送中運動爆發時,因為朋友的邀約,Carol開始走上街頭,親眼看看自己的家園正在發生什麼事。起初只是以「和理非」的角色與夥伴同行,直到2019年8月31日,她陰錯陽差地搭上了所謂的太子站「屍殺列車」,目睹警察直接衝進車廂毆打群眾,從此踏入勇武抗爭的路,「那天我真的確實感覺到:『別以為你不鳥政治就好,政治它會自己找上你。』」

頭盔、手套、防毒面罩的基本裝備一穿戴上,Carol絕望暗黑的人生突然有了戰鬥目標。從尖沙嘴快閃到參與理工大學圍城,她幾乎無役不與,甚至為此暫停了美髮的工作。隨著運動進展,她在身體陸續紋上「香港加油」的翻轉字以及火魔法師的圖像,「就算我變成浮屍,他們砍掉我的頭,至少你還認得出是我啊!總會有些刺青砍不掉吧!」

「旅行者」多數和Carol一樣青春,年齡介於15歲到30歲之間。這群人是香港史上最年輕的運動者,這場運動也是1967年香港左派發起「六七暴動」後,最多人被捕的一場運動。他們與過去台灣民主運動時期多半有律師、醫師、社運資歷的運動者不同,許多人都在求學或在打工,因為倉促跨海來台,學生生涯也因而中斷。

卸下裝備的他們,與時下年輕人其實沒有什麼差別:喜歡打game、吃速食、聊天打屁、擦指甲油、上餐館⋯⋯但在陌生的環境裡,遠離了家人與熟悉的香港,一切得重新建立起社會的網絡。

參與運動而壯大的信心和自我認同,因遠離運動而被沖淡,從零開始的異地生活顯得寂寥且陌生。

目前在台灣的港漂有9萬多人,不少是近年前往台灣居留和定居的香港移民。透過港台的網絡,其中有不少在台長住的港人,自願為「旅行者們」擔起暫時的「家長」,有的收留年輕的流亡者,讓他們住在家中,有的提供額外的生活經費。然而,運動難免帶來情緒的高亢和被過度強化的浪漫與敬意,在面具卸下、離開故土後,掌聲和肯定消失了,浮現的真實變得異常磨人,流亡者的心思也異常敏感,他們感覺到自己被放置在現實的比較裡:學歷、經濟基礎、家庭支援、人脈網絡、下一步怎麼走⋯⋯。

過往為了淡化流亡身分,他們被稱為「旅行者」,如今,他們真真切切成為不知盡頭為何的「流亡者」。

但他們得到的注目和關切還是高的。去年(2019)10月,一群台灣律師組成「香港抗爭者支援工作台灣義務律師團」(以下簡稱義務律師團),提供來到台灣的香港運動者義務的法律扶助,包括申請居留、具保責付與法律訴訟。目前來台的「旅行者」已有大約200位得到義務律師團的協助,他們希望能找到安身台灣的方式。

義務律師團發言人林俊宏表示,從港人與義務律師團面談、蒐集基本資料,到港台兩地的法律評估,最後進入主管機關移民署的面談、聯審,整道程序往往得耗時半年。至於未來的審核程序是否能加速,林俊宏自己也說不準,目前已有數十位台灣律師自願協助流亡港人處理居留申請的程序,「現在就是處於一個『沒有標準』的狀態,政府機關前面的時間到底是在摸索,還是這是既定的時間,這個我也沒有辦法判斷。」

就現況而言,僅有約十分之一的流亡者順利通過移民署審核的關卡,已得到停留台灣的暫時保障,但多數人仍不確定命運會如何。「給我的感覺是一直在等待,」Louis是最早一批來台的流亡者,受訪時雖然已經通過移民署的審查,但他也坦言,「我想大家拿到簽證以後才會比較安心一點。現在的狀態還是拿著那個普通的觀光簽證,延期而已,也不能打工,也沒有保障說你可以留在這邊。」

支持體系所提供的支援,為香港流亡者渺茫的前途點亮了一盞燈,但若要讓燈火延燒下去,他們必須盡快找到在這塊土地居留的途徑。

自去年7月抵台,Louis就意識到這是一場長期抗戰,因此生活很節省,一天經常只吃一餐。因為在香港有高中學歷,寒假前他先申請了短期就讀的台灣學校,3月已如願入校就讀。來台超過半年,Louis對於申請方式如數家珍,他也希望之後能根據學業成績,分發到其他大學,「現在讀書,也是確定你未來能不能很容易、或者比較困難地找工作留在台灣。」

即使如此,Louis對於入校後的安全還是心有芥蒂。「如果裡面有一些spy(間諜),他可以把你的資料都放出來,」他憂心地說,「如果名字被交給中共或香港警察,他不會要你的人,但是怕家人會受到影響(指被港警上門盤查)。」即使懷有擔憂,Louis也知道當下的自己沒有別的選擇,日子不能空轉。

並不是所有人的境遇都像Louis這般順利,如果錯過申請學校的時機或者申請資格不符,就只能透過工作的管道,居留台灣,但這門檻相當高。

- 依《專門職業及技術人員考試法》取得證書或執業資格(如醫師、律師)。

- 大學畢業後需具2年以上工作經驗,或具碩士以上學位者。

- 服務跨國企業滿1年以上經指派來台工作。

- 未具學歷而有5年以上工作經驗,並有創見或特殊表現者。

因為被香港政府檢控而在1月初來台,30歲的Arthur,已工作多年,存到了一筆錢,來到台灣還應付得了生活,但是要找到願意聘用他的公司很難,「因為移民署是有要求的,公司規模、公司salary(薪水)都有要求,香港來這邊是比較難找工作,」對於求職的機會,Arthur並不樂觀,「其實我們沒有太多選擇,工作的話太困難了,只有讀書。」對於要重新回到學生的身分,他雖然不情願,卻也想不到別的辦法。但因為錯過寒假的申請機會,他現在也只能等待申請9月入學,在那之前,自己對於在台灣生活的想像是一片空白的。

在沒有正式救濟管道的情況下,他們也只能想辦法透過人脈介紹工作。沒有中學學歷的Carol,無法求學,更不可能找到一份4萬多元的薪水。曾有台灣的美髮業者願意私人雇用她,但她怕違法被抓,「黑工就是犯法,已經身在逃亡的生涯中,還要做犯法的事,不覺得有點不對勁嗎?」

儘管現任九龍城區議會議員黃國桐律師先前在台發起「保護傘計畫」,3月已在台北公館試營運食堂,提供流亡者就業機會,然而店舖能聘請的員工終究有限,有些人擔心自己的行蹤會因此曝光,更擔心影響到香港的家人。

黃國桐經常透過通訊軟體與流亡年輕人談天,安撫他們。他深切體會到年輕人有家歸不得的感受:「很慘,對他們來講這是最悲慘、最傷心的事,晚上睡覺時總流淚。你和他們聊天會發現異鄉夢卻之不去,他們對香港萬般懷念,這較蘇武牧羊更慘,是放逐。他們做了什麼壞事要被流放?現在全部都是被迫流放⋯⋯香港人不是難民,我們將保護我們自己的孩子不讓他們流離失所。」

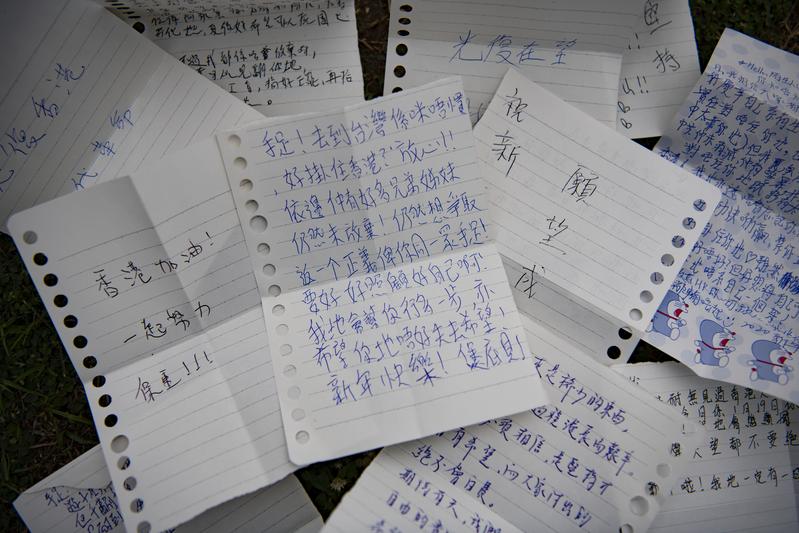

生活成了無止盡的搏鬥,在這過程中,有的流亡者仍經常把自己關在房門後面,盯著手機刷新Telegram訊息牆,為故鄉零星的警民衝突,遠端提供和分析訊息,用盡方法把自己塞進現場與港同步;他們在線上聽審,聆聽那些在1月和2月因各種現場行動被抓上法庭的手足們被審判。

反送中運動目前呈現零敲碎打,運動頻率和參與人數因COVID-19疫情降溫;但港府未完全對中國封關、口罩分配等接連的決策失誤仍引起民怨。無大台的反送中運動會何時再出發,或是如何轉型,目前無法預測;但不少人已在等待著香港9月的立法會選舉,改變目前的政治生態。

有一批流亡者思念自己在運動裡扮演的角色、肩負的責任、手足的情誼。自詡為「進化版廢青」的Louis,來台灣的頭一段時間每天都需要吃安眠藥才能入睡,但因為對於運動的支援事務涉入愈來愈深,最近也忙到沒有時間吃藥。積極投入運動的他,近期開始讀政治相關的讀物、關心港台時事。考慮起未來的前途,Louis表示會以考取政治系為目標,「我在台灣久了,經過大選、疫情的處理,愈來愈感覺到主權國家、民主國家的重要性,對比香港跟台灣的狀況,香港特首是利用疫情來重建自己的信心,所以她才搞那麼多小動作。」

過去這段時間,Louis也曾目睹一些隊友的「頹廢」,「很多人在運動裡犠牲滿多的,生命也好,坐牢也好⋯⋯我是了解會有那種情緒困擾在裡面,但是你現在是政治逃亡,不是說在渡假,這個要分清楚;都跑過來了,要想一下為什麼離開,不要把香港的事都放棄了。」

不是每個人都能像Louis一樣能找到自己的定位、規劃未來。有的流亡者甚至因運動裡的創傷,時不時情緒潰堤。

Carol描述自己過著廢青的作息,「每天耍廢,睡醒就吃,吃完就喝,喝完就去睡。」她的不快活,其實更像是夢靨。經歷從理大下水道爬出的經驗,Carol再也不敢關燈睡;不少流亡者跟她一樣也怕黑,有的人晚上睡覺會叫喊:「不要打我!不要打我!」

第一次被警察抓、第一次被警察打、第一次違法、第一次接觸律師、第一次來場說走就走的「被旅行」⋯⋯這些流亡者在年輕歲月裡經歷了無數荒謬的人生第一次。

「我從來沒有想過有一天,我會認得(台灣)這裡是哪裡,我會知道台灣的高鐵怎麼坐,」她點了一支惆悵的菸,靜靜傾訴。

有機會的話想不想回香港呢?「不是有沒有機會,我是肯定要回去,」Carol斬釘截鐵地說,「時間真的會讓一個人變成港豬。在這邊工作久了,麻木了,就忘了。有一天你可能就忘了,原來曾經香港可以有200萬人走在街頭上,原來曾經香港有人被打死。有些事真的不能忘,忘了就沒了。」

浪漫情懷與殘酷現實的夾擊讓他們陷入窘境,錯置在一個陌生時空裡,Carol試著在台港人士的援助裡走出來,不想再廢下去。在想方設法前,她找了一位刺青師傅在她背上刺下「寧願最後徒勞無功,也不選擇無動於衷」的美麗行書,提醒自己要加油,不要忘記香港這場運動。

而16歲的流亡少年也寫下他的心情:「16歲,說大不大,說小不小,有許多事情都要靠自己解決,責任變更大,是時候要變得獨立⋯⋯在這個初夏開始,一點點地改變了。我對無能政府、警黑肆暴,死傷連連的香港固然感到痛心,但見到香港人歷患難苦楚,變得更堅強,更團結⋯⋯我只能說:『這才是香港。』」

而曾在中國因素的巨大壓迫下,對於香港這波運動有著強烈共鳴的台灣,除了在法律和行政上積極提出人道救援的機制,在面對香港年輕的政治受難者時,又能怎麼行動?

流亡港人說,先前不少台灣朋友因著亡國感焦慮而支持香港運動,但現在聽到有廣東話口音的他們,直覺會問:「何時過來的,能出示入台證嗎?」、「你們反送中不是完(結束)了嗎?」對於這樣的問題,流亡者已見怪不怪,「始終你不是身在當個事件裡面,不能十分了解是正常的,不是每一個人都能做到感同身受。」

他們想跟台灣人說的是:「我們的運動還沒有結束,現在是轉型階段」、「希望大家不要忘記因為這場運動犧牲的人」、「台灣人要好好守護台灣,中國給的,永遠是糖衣毒藥,看看一帶一路的國家現況」。

年輕的流亡者在現實異地的泥土裡,各自以自己的方式,提醒著自己,提醒台灣社會。他們想辦法讓精神不瓦解,生活能繼續,認同不斷裂。但進入流亡的人生,方向歸零,在未來不短的日子裡,他們只能遙望彼岸,渺茫前景裡尋找盼望。

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。