Hello World 國際週報》

在執行死刑之前,死刑犯有沒有與人世「妥善道別」的最後權利?日本大阪地方法院4月15日針對一起引發高度討論的死刑程序訴訟做出判決。該案原告為兩名判決定讞、等待執行的死刑犯,他們主張日本目前執行死刑的「即日告知・即日執行制」──在絞刑處決前1~2小時才會告知受刑人──造成受刑人不必要的痛苦並侵害其受《憲法》保障的基本人權,因此兩年前開始控告日本政府違憲。但負責本案的大阪地方法院駁回兩名死囚之告訴,認為原告的主張將使「死刑判決失去刑罰之意義」,且就算完全不告知、直接處決死囚「也完全沒有問題」。

判決結果出爐後,日本輿論掀起不同觀點的激烈辯論。儘管長期以來,日本的國民意見調查一直壓倒性地支持「維持死刑制度」,這起訴訟過程的新聞討論、以及原告律師團隊庭上提出的多項案例故事,卻凸顯了日本死刑制度的黑箱主義,也促使社會在死刑存廢的價值辯論之外,重新思考這種終極刑罰所帶來的法理情矛盾和人性難題。

儘管日本的死刑制度,長期以來都被國際特赦組織(Amnesty International)等跨國人權組織強烈譴責,但日本的主流民意對死刑制度卻一直有壓倒性的支持率──根據日本內閣府每5年進行一次的國民意見調查,自2004年以來,日本支持保留死刑的民意一直都維持在8成以上;若以最近一次的2019年調查為例,80.8%的日本國民認為「死刑有其必要」,10.2%表示「不知道」,僅有9%主張「應該廢除死刑」。

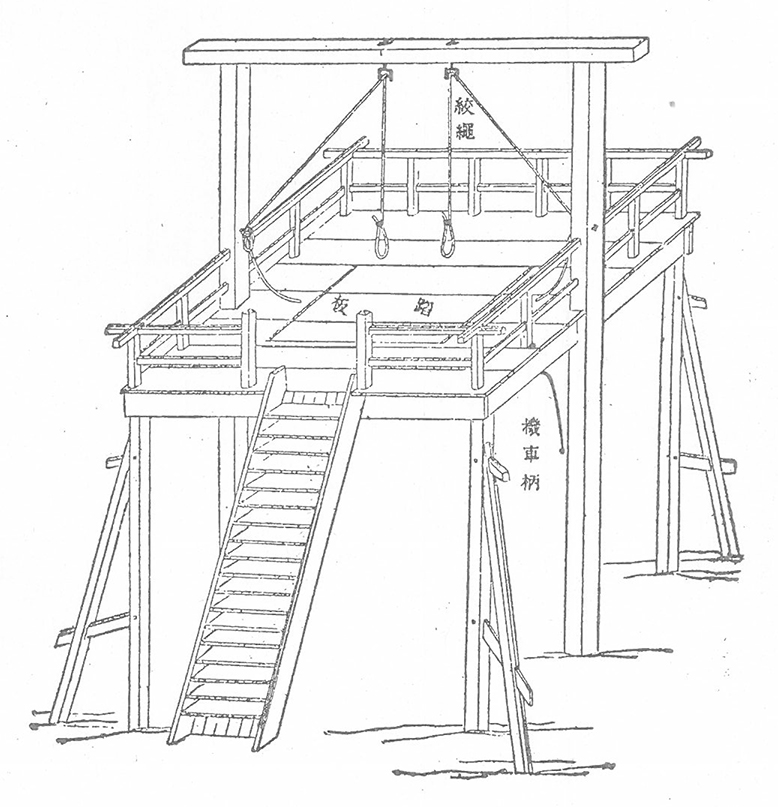

然而日本法律的死刑程序,不僅自1873年公告以來就不曾改變,處決的執行程序、行刑的過程紀錄,以及死刑犯在等待執行的身心狀態,也都一直被日本政府以「保障相關人士隱私」為由嚴格保密。

在過去的慣例之中,日本政府從來不會公開證實執行死刑,外界一般無法得知死刑犯的身分、也不知道死囚執行的案件順序如何決定,甚至連死刑執行過程究竟如何運作,過去150多年日本政府都不曾公開解釋,僅能透過歷代的獄政官員、死囚教誨師、檢察官筆記等個人見證紀錄,才能拼湊出日本死刑系統的大略樣貌。

直至1998年以後,日本法務省才開始公布被處決的人數;到了2007年,才公告被處決的死囚姓名、犯罪事實和處決地點。甚至連執行死刑的絞刑室,日本政府也一直保持神祕,直到2010年民主黨執政時,才由時任法務大臣千葉景子,首度開放媒體採訪東京拘置所的絞刑場,但開放時間只有20分鐘,現場沒有安放絞繩,也沒有讓記者進入行刑室。

4月15日被大阪地方法院判決敗訴的「死刑執行事先通知訴訟」,即是日本法界對於「死刑解密」的一次策略性挑戰。

日本法律規定,當法務大臣簽署死刑執行令後,死囚所屬的刑務單位就必須展開絞刑準備,並於5個工作天內完成處決。但日本目前的死刑執行並不會提前告知,刑務單位只在執行當天的1~2個小時前──通常是上午9點左右──告知死刑受刑人,並直接將之轉移到絞刑室。

在被通知執行與實際處決之間,死刑受刑人不被允許與家人、親友或者律師團隊做最後聯繫,也沒有和美國一樣有「最後一餐」的機會,只有短暫的幾分鐘時間在絞刑室留下遺書筆記與宗教儀式,最後於中午前後完成處決。

原告團隊的律師代表植田豐表示,日本法律從未規定「死刑執行只能在當日告知」,但死刑執行的當日告知制不僅因極大的不確定性,造成死刑受刑人極大且非必要、甚至堪稱殘酷的身心痛苦與精神壓力;歷來執行案例裡,也多次出現受刑人仍在申請案件重審,卻遭到法務省突襲式處決,進而以不可逆的方式損害受刑人的法律權利。

然而死囚控告政府並要求國家賠償的訴訟消息,卻在日本網路引爆大量攻擊性評論,批評原告之所以被判處死刑,必是因為犯下了殘酷殺害他人的滔天大罪,如今怎麼有立場談「人道精神」與「造成痛苦」?但實際上,整起訴訟中的核心或許不是兩名匿名死囚,而是支援並組織訴訟發起的日本司法改革團體:金子武嗣&上原邦彥.死刑確定者人權基金會。

但過去20年,日本的死刑制度卻接二連三地受到相當大的時代挑戰──一方面是國際廢死運動的聲量愈來愈大,並透過外交體系給日本帶來不小壓力;二方面是死刑冤獄的風險性,因為2014年出現重大司法轉折的「袴田事件」,而重新成為日本社會焦點;三方面是2009年日本國民參審的裁判員制度正式上路,來自各行各業的一般民眾開始參與重大刑案的審判、甚至做出死刑判決,因此日本死刑的黑箱弊病與倫理矛盾才重新成為法界焦點。

金子武嗣認為,死刑存廢雖然是一個正反對立分歧的大哉問,但日本政府對於死刑資訊的公開卻一直刻意消極。因此希望以此挑戰司法沉痾的金子武嗣,遂於2020年與志同道合的律師同業上原邦彥,一同從個人財產中各自提出1億日圓(約新台幣2,100萬元)成立「死刑確定者人權基金會」。金子武嗣強調,基金會的目的不是遊說保留或廢除死刑,而是希望在支援死囚義務律師的同時,也能藉由主動且策略性的死刑案件訴訟,促使政府一步步解密日本死刑制度的「黑盒子」,好讓日本社會知道更多且更完整的事實資訊,才能對這一「終極刑罰」做出比目前更深刻且具建設性的對話與改革。

爭議超過半世紀、直到2024年的今天都還沒有最終結論的「袴田事件」,是過去10年來,日本司法與死刑審判中,最受討論也最受爭議的關鍵事件。

1966年6月30日,日本靜岡縣清水市發生一起重大血案。41歲的味噌工廠少東橋本藤雄,與其38歲的妻子、17歲的次女與14歲的長子,在家中同遭不明凶手以利刃砍死。案發49天後,日本警方逮捕了當時年僅30歲的味噌工廠員工袴田巖,並指控曾經是職業拳擊手的他,為了搶劫現金,殺死任職公司的少東一家四口並縱火滅跡。

案發一年後,正當袴田巖被起訴受審之際,警方獲報於該間味噌工廠的味噌發酵桶裡,發現「5件袴田巖殺人時穿著的血衣」,此一證物也被檢方視為袴田犯案鐵證,全案之後更於1980年12月由日本最高法院三審判決死刑定讞。

然而死刑定讞的袴田巖始終否認涉案,積極奔走為其平反的律師團隊亦不斷申請重審,最後在2014年──也就是袴田巖被關押48年、一審被判死刑的42年後──由靜岡地方法院判決「全案發回重審」,並下令從死囚拘置所中釋放袴田巖。

袴田事件之所以成功發回重審,關鍵轉折是因為審訊過程中,警方不僅涉嫌對袴田巖施以酷刑逼供,味噌桶槽內的血衣鐵證亦可能是刻意被栽贓的不實證物──根據檢方紀錄,這套案發一年後才被發現的犯案血衣,當時衣物上的血汙仍呈現「深紅色」且清晰可辨。辯方在平反訴訟裡提出科學證據,指證物上的DNA與袴田不符,且味噌的糖分與血液的胺基酸作用產生梅納反應,因此深埋於發酵桶槽內長達一年的犯案血衣應該會變成「黑色」,不可能呈現深紅色且可一眼辨識為血汙之狀態。

靜岡地方法院釋放袴田巖之後,日本檢方雖曾不斷抗告,但全案最終仍於2023年3月確定重審──這也是日本現代司法史上,第五起定讞死刑的重新審判──然而現年88歲的袴田巖,因為長年的監禁與隨時可能執行死刑的精神壓力,被釋放之後的健康狀況並不理想,因此袴田事件會否如願在重審中平反冤獄?也正在倒數計時進行最後的司法賽跑。

訴訟過程中,原告也列舉了幾種例證強調當日告知制的不合理與不必要性。其中之一是美國的死刑執行程序,都會提前在處決的30~90日前預先告知,傳統上還會給予「最後晚餐」送死囚安心上路,其目的不僅是為了反覆確定死刑執行沒有留下任何程序爭議,在穩定死囚情緒、符合人道精神之餘,也同時給予受害者、死囚關係人足夠的心理準備時間。

但原告所提出的另一個事證論述,更引發日本社會與新聞報導的高度關注──因為那是一份69年前的死囚生前告別與處決錄音。

這份錄音帶,是已故的大阪拘置所所長玉井策郎在1955年2月所錄製的,其內容記錄了一名因為強盜殺人而被判死刑的男性死囚A,在處決前3天收到執行通知的反應,包括他如何與家人最後訣別、死囚面對處決是抱持怎樣的心理狀態,以及絞刑執行當下到確認受刑人死亡的處決實況原音。

玉井策郎在1949年~1955年間擔任大阪拘置所所長,期間參與了46名死刑犯的處決執行。但與這些死囚相處的過程裡,玉井感受到了許多複雜的人性故事。當時的日本一方面正面臨戰後經濟蕭條、社會失序的艱困時期,許多年輕人為了生存鋌而走險鑄下大錯;但另一方面積極「去戰前化」的日本政壇也正在積極討論日本死刑制度的存廢。因此玉井策郎才會在自己任內的最後一年,於大阪拘置所展開這一處決錄音計畫,期待藉由忠實記錄「死刑就是這樣執行的」,讓日本政府、國會、司法單位與社會大眾,有更進一步做政策思辨的具體依據。

這份錄音帶的原版長度是整整3天,但法庭公開版本則濃縮剪輯為1小時40分。公開內容裡,該名死囚A的真實身分與背景被刻意保密,僅知道他是在1946年結夥搶劫,並在混亂中射殺了一名趕赴現場的警察,最後因為強盜與殺警的犯罪事實,於1950年判處死刑定讞。

根據玉井所長的錄音與其他死囚的相關筆記,可以發現在1970年代中期以前,日本的死刑執行仍採「提前通知制」。以1955年2月被處決的A為例,他是在執行前2日被告知,除了基本身分確認與法律流程以外,A男也被允許與一名家人面見做「最後訣別」,甚至還能在刑務官的協助下,與同一拘置所的其他死囚們舉行「告別茶會」與「告別俳句會」,並最後一起合唱民謠《螢之光》與戰前老歌《誰人不想起故鄉》。

在這份錄音帶裡,最受日本報導討論的,是死囚A的姊姊一接到通知,連忙從三重縣的老家趕到大阪拘置所見弟弟一面。在最後一次的30分鐘會面裡,A的姊姊一直在低聲哭泣,最後反由平靜且不斷微笑的A來安撫會客室的情緒。

死囚A:姊姊,一直以來,我真的非常感謝妳。請代我向媽媽問好,還有我的孩子們、太太,也要請您幫忙照顧了。 姊姊:(不斷哭泣) 死囚A:姊姊,我們都不要再哭了,一起笑著告別吧。 姊姊:(更加哭泣) 死囚A:最後您可以大聲再喊一次我的名字嗎? 姊姊:弟弟啊,A啊⋯⋯。 死囚A:姊姊⋯⋯。 刑務官:這是最後了,可以的話,請兩位緊緊握住彼此的手。

過程中,死囚A不僅一直抱持著平靜,也多次強調自己對於「犯下的過錯十分懊悔」:「現今的業障果報,都必須由未來承擔⋯⋯唉,如果當初沒做出那些壞事,如我沒有犯下這樣的過錯,今日或許也不會淪落至此。」最後,當玉井所長問及最後遺言時,走向絞刑台的A,也在錄音機前送出最後的感謝:「所長先生,不好意思,我總是提出一些讓你為難的事⋯⋯最後,真的非常感謝你。」

死囚A被絞刑處決後不久,玉井就從大阪滯留所卸任。他生前雖然曾將工作中的死囚見聞與互動經歷,寫成《死之壁:死刑就是這樣執行的》一書:

「死刑是否是正確的懲罰呢?雖然我是一名專業的矯正人員,但到了實務現場我才發現自己並不了解死刑,更不用提一般人對於死刑與死囚的事一無所知。」玉井在序言中寫下:「但我認為這不是對的。出於這種想法,我才希望能記錄我從死刑與死囚互動裡,實際見證的故事。」

但事與願違的是,日本死刑辯論不久之後就無疾而終,因此這份錄音帶一直都沒有機會公開。1981年玉井策郎逝世,他的兒女一度想要銷毀這捲「記錄死亡」的錄音帶,最後才由玉井策郎的孫女接過保留。然而玉井的孫女一度希望能將這捲錄音捐給專業的圖書館、大學機構代為保管並開放研究,但接觸過的館方單位卻都不願接手這一敏感的禁忌內容。最後才在輾轉找到一名在東京執業、過去曾多次參與死刑訴訟的資深律師,這段死刑執行的聲音,才有機會在69年後被世人聽見。

這捲錄音帶在登上法庭的同時,也由相關團隊轉給日本大報《朝日新聞》。而《朝日新聞》不僅以此製作了一部角度深入的系列報導,也專訪了玉井的孫女,以及曾經參與過死刑執行的退休刑務官。

玉井的孫女表示,自己從小就和爺爺一起生活,家人們卻從來沒聽過他講述死刑執行與死囚犯的事。根據其他刑務官的說法,除了負責執行絞刑,受刑人死後的遺體清潔與宗教儀式也都由刑務官們分組處理。執行絞刑是以電動按鈕為主,行刑室外會有一間「裝有3組按鈕」的執行室,輪值的3名刑務官會在接到口令後同時按下各自的按鈕、讓受刑人瞬間墜下4米高的絞刑台,但因為按鈕同時按下,負責刑務官不會知道「究竟是誰的按鈕啟動了處決」,以此減輕成為「劊子手」帶來的罪惡感與不安情緒。

負責按下絞刑鈕的3名刑務官,通常在執行結束之後,會得到平撫情緒用的有薪特休與一筆特殊任務津貼。但這筆特殊津貼會用現金袋的方式現場發給,以避免銀行或刑務官的家人發現「該員執行了死刑處決」。而當天就能休假的刑務官們,大多也不敢直接回家被親友看見,因為只要在特殊的時間離開拘置所,大家都會知道自己剛處決了死刑犯;所以眾人通常會拿著這筆執行津貼到其他城鎮的寺廟或教堂捐獻,為犯罪受害者和被處決的死囚犯祈求冥福。

同步取得與法庭播放同一份音檔的《朝日新聞》,也將死囚A的最後錄音剪輯成幾小段,上傳報導網站,其最後的結尾,即是絞刑的執行過程──錄音內容中,可以聽見多名僧侶在刑場教誨室裡誦念佛經,接著一陣機械破碎、似是什麼東西被打翻的聲音傳出,此即執行瞬間、死囚A從4米高絞刑台墜下的晃動聲音。

「死刑執行時間為2點59分,完畢時間為3點13分02秒。」一名負責確認死亡的醫師出現在錄音機前,平穩且機械式地念出:「全程總共14分02秒,已確認執行終了。」

代表原告的植田豐律師團隊表示,玉井所長的錄音資料不僅證明日本死刑的執行,確實能夠採用提前通知制,在提前通知使其有機會做妥善道別準備的狀況下,是能兼顧死刑受刑人情緒穩定與尊重人道精神。在此狀況下,就算死刑必須執行,也能最大程度地免除受刑人非必要的精神痛苦。

儘管冤獄獲得平反,但重獲自由後的免田榮仍時常夢見自己「即將被處決」而驚醒,並多次回憶:「作為死囚的這30年來,只要聽見牢房門外傳來腳步聲,我都害怕是自己的處決令。」但植田豐律師在訴狀中所引用的免田榮與死囚獄友訣別故事,卻在後續的訴訟中引發矛盾。

「⋯⋯1975年10月3日被處決的死刑犯津留靜生,在執行前夕的傍晚接到處決通知、允許他回到牢房整理個人物品,並於翌日上午9點帶他同家人見面,作最後的告別茶會。之後,他回到拘置所的教誨室進行信仰告解,與其他仍等待執行的死囚們一一告別,然後前往刑場。」

事實上,在訴訟過程裡,代表政府的辯方律師團就以「被通知的死囚曾激烈自殘」為理由,主張不提前通知的原因,「就是為了保護死刑受刑人的身心穩定,避免他們被告知之後遭遇不必要的精神痛苦。」然而在1975年之後,日本各大拘置所內仍持續有死囚自殺,因此原告律師團也請求日本政府說明死刑執行單位如何評估「不提前通知的做法比較人道」?或者歷代死刑犯收到處決通知時 ,究竟有哪些情緒反應與應對紀錄?但這些反問,都被法務省以隱私保密為由拒絕回應。

儘管兩名死囚的「提前通知訴訟」在日本得到了不少關注與討論,但在2024年4月15日的一審判決中,受理本案的大阪地方法院仍駁回本案、判決原告敗訴──大阪地方法院在判決書中強調,現有法律裡並無規定死刑執行通知的義務,就算法務省決定直接執行死刑而完全不告知,受刑人也有接受死刑的義務。

大阪地方法院也認為原告提出的「違憲指控」站不住腳,像是死亡時的人性尊嚴並不接受日本《憲法》保障,死刑保密的不透明原則也無關於日本《憲法》第31條所規定的「⋯⋯不經法律規定的手續,不得剝奪任何人的生命或自由⋯⋯」;相對地,儘管原告律師團隊多次否認,但判決書仍質疑原告所提出的訴訟與賠償主張懷有以技術性手段推翻死刑判決之意圖,「原告的主張將不允許死刑依照現在的執行方法行使,這等同於取消司法已確定的刑事判決──這是法庭所不能認可的。」

面對一審敗訴的結果,金子武嗣&上原邦彥.死刑確定者人權基金會也表達了「難以信服且準備上訴」的立場,質疑司法系統與政府只是在互踢皮球,持續迴避著死刑執行的程序爭議問題。

然而該基金會所組織的死刑問題訴訟並不只這一起,其也試圖就:「仍在申請重審的死刑犯,能不能被執行處決?」、「日本政府從未揭示絞刑的執行資料,其方式是否構成『殘酷刑罰』或造成受刑人非人道痛苦之可能?」、「請求日本政府公開對奧姆真理教教主麻原彰晃等6名已處決案件的執行資料,以驗證死刑執行程序是否合法與正確」等案件,持續就解密死刑的目的,對日本法務省發起訴訟。

但當這起死刑問題訴訟引發輿論話題之際,那些在重大刑案中失去親友的被害者家屬們,又是抱持著怎樣的想法呢?取得玉井策郎錄音帶的《朝日新聞》,在報導專題裡也專訪了長期支持犯罪受害者訴訟並認可死刑制度的資深律師高橋正人,並請他聆聽這捲1955年的死刑錄音。

「我感覺錄音帶裡的這名死刑犯很幸運,他在生命的最後見到了他的家人、有妥善的道別,並受到獄政人員的溫柔安撫。坦白講,這種死前經歷是真的很難得。」高橋正人對《朝日新聞》表示:「但這段錄音,讓我想起了2008年一起搶劫殺人案的審判,當時被害者的姊姊選擇啟動『受害者參與制度』向被告的凶手發出公開提問⋯⋯」

「我還記得那位姊姊問的問題:『我的弟弟臨死之前,他很痛苦嗎?』我想說的是,當有人在爭論是不是要給死刑犯提前兩天妥善告別時,大多數的犯罪受害者卻是在錯愕與痛苦孤獨死去,連最後的遺言都來不及留給至親家人。」

他舉例表示,在成為執業律師之前,自己曾也認為犯罪者應前往被害者的喪禮、或面對家屬表達懺悔與歉意,「否則犯罪者將無法真實地面對自己的過錯,更無法展開修復與贖罪的程序。」但在實務經驗中接觸過數百名刑事受害者後,高橋正人卻發現這樣想法太過天真,因為絕大多數的受害遺族完全不希望加害者來參加喪禮或與直接接觸,甚至明確表示「被告更生與否對我們來說無關緊要」、「我只希望他們從世界上消失」。

高橋正人主張刑法的本質是要實踐應報式正義,刑罰則是為了讓犯罪行為人對於自己的犯行付出相應代價,因此在討論死刑問題或執行程序的同時,被害者與遺族的想法與立場,也應該被納入關鍵的討論位置。

但支持保留死刑的高橋正人,也以支持受害者的立場,贊同本案訴訟所點出的「日本死刑黑箱問題」。他主張死刑的執行過程應該開放受害者家屬選擇性參與,政府也應該對執行程序、死刑原因等做出更公開與細緻的詳細說明,一方面不僅是激起社會對於死刑存續與否的倫理辯論,也更符合他所相信的應報式正義:

「無論立場如何,在死刑議題上,我們都迫切需要從加害者和受害者雙方的立場,做深刻與聚焦的辯論。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。