每當發生極端的刑事案件,「殺人償命」的素樸正義聲浪便會掀起。對於犯下最嚴重罪行者,死刑和無期徒刑的界線在哪裡?《報導者》透過爬梳歷年來罪行嚴重程度可達死刑案件的判決書,發現這條模糊的界線隨時間有著劇烈變化;外在民意浪潮與國際人權趨勢中,死刑的邊界在不同的張力間拉扯,逐漸發生質變,漸由純粹的「論罪」,傾向更深刻與程序化討論「量刑」。

1998年10月11日凌晨,19歲青年林清岳因不滿父母管教及欲謀取財產,夥同5名友人在林口自家獨棟住宅亂刀砍死親生父母;此一滅門血案,震撼上世紀90年代的台灣社會。當年審理此案、目前擔任最高法院法官的黃瑞華曾在2015年模擬憲法法庭中,回憶自己審理「林清岳弒親案」的掙扎經驗:

「林清岳生活長期放蕩、殺害父母手段兇殘,案件震驚社會;但法庭中的林清岳低著頭、看起來相當痛苦。她揣想自己若是林清岳,即使回到社會上,想必也活不下去。」

於法庭中直視被告的片刻,法官似乎感同身受那個被社會各界痛斥為逆子、冷血殺人犯、甚至魔鬼化身的被告身為一個人的痛苦。然而此一意欲審視被告心境的視角,在判決書裡付之闕如,除了寥寥數語形容林清岳「學業、品行表現不盡理想,屢遭⋯⋯(父母)責罰打罵,親子間摩擦日生」,幾乎所有篇幅都在透過各方證詞描繪案件事實,接著依據犯行論罪、科刑。鉅細彌遺的犯罪細節背後,我們仍然不了解林清岳是個什麼樣子的人、經歷了什麼樣的生命歷程。 「犯罪情節重大,罪無可逭,實有與社會永久隔絕之必要。」

死刑判決最常出現的例句一錘定音,2002年3月底最高法院判決定讞,同年5月林清岳被槍決。

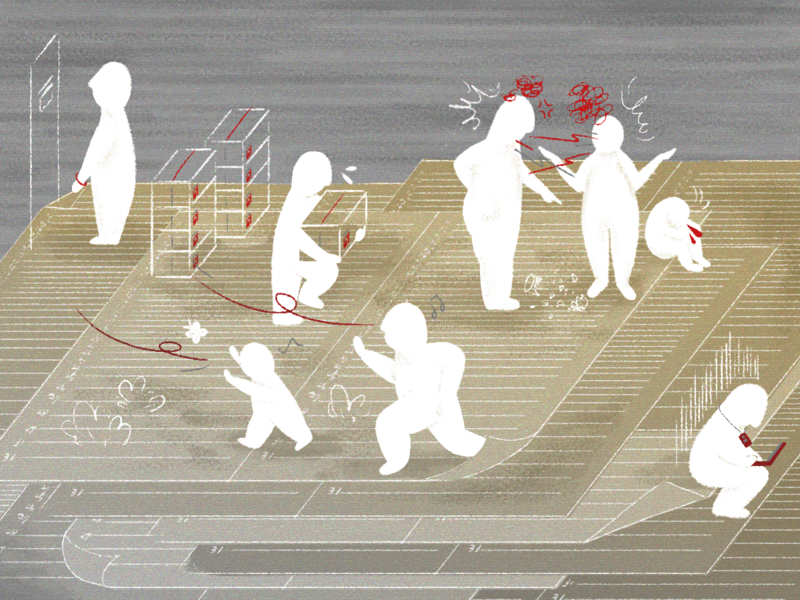

殘忍的犯行並未隨著持續執行死刑就此消失,但我們能從司法流程中,看到愈來愈多這些犯下社會所無法容忍行為之人,原先生活在社會中的樣貌。

愈來愈多判決書呈現被告一生的故事

2018年6月1日凌晨,男子陳伯謙台北地院於一審求處死刑,二審因認定自首減為無期徒刑,2020年10月底被最高法院發回,現由高院更審中。

2018年5月20日健身教練朱峻穎勒斃女友分屍後自殺;2018年5月25日陳登科殺害前妻後分屍藏於桃園家中;2018年8月21日猶太裔美籍男子孫武生因毒品糾紛,夥同其他2名共犯將加拿大男子於河堤殺害分屍。

判決書裡,20年前難以想像的細節,近乎像一部人生傳記判決書記載:

「陳伯謙在幼稚園大班時,下課後就要和妹妹到中影文化城擔任1980年代流行殭屍片的臨時演員,全年無休半夜才能返家,拍片所得全數交給父母,只能偶爾吃麥當勞『慶功』,並從幼童眼光中目睹複雜的男女關係,包括自己的父親也在片場結識外遇對象,後來離家。

小學被選入資優班,體驗到有別於填鴨教育的多元學習與實作,深刻影響其不願以成績標準來衡量成功的價值;高中時熱衷生物研究社團,花大量時間在校園附近的田野探險,發現並研究特殊生物『鞭蠍』,甚至出國比賽,成為校園風雲人物。

狂熱投入興趣卻荒廢學業,導致留級並轉學,後就讀空軍官校也因不適應體制而遭退學;出社會後輾轉做過多份工作,仍懷抱年少時期熱衷自然生態的夢想,同時接觸弓道、茶道、傳統刀藝等多種文化,並透過帶領親子共學體驗,得到許多家長的回饋,將生態與環境教育視為畢生志業。

然而現實中,被家人認為不務正業,收入不穩定,多由妻子負擔家計,長期將重心擺在個人興趣忽略陪伴家人,婚姻關係陷入困境,最終將草原木屋視為『人生谷底反彈的轉捩點與里程碑、自身傳統與志業的結合、童年夢想的延伸與實踐、甚至超脫凡俗生活、拯救平庸自我的精神寄託等,其存有極具自我象徵的重要意義。』」

幼稚園時當過殭屍片臨演、小學被選入資優班、中學時熱衷生物研究、轉換多次工作跑道後欲發展親子共學活動⋯⋯

新聞媒體用獵奇角度渲染出的變態殺手,隨著法院委託專家對其過往經歷的詳細訪談調查,揭露的卻是泅泳於現實中的平凡困境──大多數人從成長到獨立成家立業都必然要遭遇的高峰與低谷、挫折與夢想。

鑑定人、中央警察大學教授沈勝昂分析其早期生命經驗,因兼具長子與長孫身分且天資聰明,而倍受家族疼愛,但由於沒有來自父母的關鍵引導與陪伴──雙親經常嚴重衝突,父親長期缺席,使陳伯謙無法發展出穩定健康的自尊,長期仰賴外在的肯定與讚美,養成自戀的人格傾向,並傾向用不負責任的態度,逃避現實中的受挫經驗,案發前便不斷重複其面對問題的惡性循環判決書記載:

「伴隨著面對問題慣常在認知、情緒、行為擺盪之不一致因應模式,致其大幅削弱注意力、意志力與自控能力,從而容易表現明顯隨機的衝動行為,不僅讓自己經常陷入無力因應的困境,也持續對陳員青少年及爾後的人生發展造成重大影響。

甚至本案發生至今,陳員仍(無自覺)不斷重複/複製其『自我導向』為核心的破壞(甚至是毀滅)性經驗(資優生→【目標】成功高中→【目標】中正高中→留級→【轉學】泰北高中→明道管理學院→空軍官校【退學】→合開花店→石化業務→初階保險業務員→決意蓋築草堂)。」

在判決書中完整呈現被告人生的重要事件、並從中剖析其心理特質,陳伯謙案不是唯一。在此之前,沈勝昂已接受法院委託鑑定多起爭議案件,包括湯姆熊隨機割喉案的曾文欽、八里媽媽嘴咖啡雙屍案的謝依涵、北捷無差別殺人事件的鄭捷、小燈泡案的王景玉等。

從林清岳到陳伯謙判決書的差異,可具體而微看到20年來司法審判面對極端嚴重犯罪的視角,有著劇烈的轉變,從以往只看行為與該負上的罪責,漸漸朝向需要在判決之前完整了解這個人的一生。

天時地利人和,造就量刑典範轉移

近年來在這類全國矚目的重大案件中,為求慎重,法院除了會委託精神科醫師鑑定是否符合《刑法》第19條《刑法》第19條:

- 行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致欠缺辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。

- 行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑。

- 前二項規定,於因故意或過失自行招致者,不適用之。

《刑法》第57條:

科刑時應以行為人之責任為基礎,並審酌一切情狀,尤應注意下列事項,為科刑輕重之標準:

一、犯罪之動機、目的。

二、犯罪時所受之刺激。

三、犯罪之手段。

四、犯罪行為人之生活狀況。

五、犯罪行為人之品行。

六、犯罪行為人之智識程度。

七、犯罪行為人與被害人之關係。

八、犯罪行為人違反義務之程度。

九、犯罪所生之危險或損害。

十、犯罪後之態度。

「審判可切成兩個階段──論罪與量刑,前面要看有罪還是無罪,比較複雜,《刑法》19條在這個階段處理到底有無精神疾病、可不可以減輕責任能力;接著就要看罪要判多重或減輕,這時候就要用《刑法》第57條,看被告的成長與家庭背景、工作狀況、經濟情況等各個層面的因素。不過,以前法院常常會把兩者混在一起,」曾擔任過精神疾病犯罪者曾文欽隨機殺人案、死刑案件緬甸華僑李國輝縱火案辯護人的律師翁國彥指出。

「目前最高法院愈來愈要求這兩個階段截然劃分,以往整個審判期間99%都在處理論罪,只有1%談量刑;但現在至少在死刑案件,法官處理量刑的部分大幅放大,至少佔20%~30%,」翁國彥提到。

這樣的「典範轉移」並非理所當然的自然演化或憑空而來,背後有著政治與社會條件的必然與歷史的偶然。

2005年《刑法》進行最大幅度修訂,關於「科刑標準」的第57條,在既有10款事由基礎之上,新增「行為人義務違反程度」的款項,並確立「以責任為基礎」,修法方向模仿自德國《刑法》46條第1項1975年德國新刑法將第46條第1項變更為:「行為者之責任為刑之量定之基礎。刑罰應考慮對於行為者未來社會生活所可期待發生之影響。」

2009年政府全面引進「兩公約」公民與政治權利國際公約(International Covenant on Civil and Political Rights)及經濟社會文化權利國際公約(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights)。

「我們用整部《公約施行法》的方法讓它具有國內法效力,直接照搬進來的方式是比較粗暴的,與日本比較可看出明顯差異;他們就算簽署了、送交聯合國生效,仍盡可能透過個別修改現有法律的方式,以確保國內法體系的一致性與完整性,不會隨便因公約大幅改變內國法原先架構,」長期深入研究台日兩國刑法理論與刑事政策的台灣大學法律學系副教授謝煜偉表示。

「但另一方面很立即在台灣司法上面發生影響,從2011年到2012年開始,律師在訴訟過程中大量引用兩公約,法官也必須回應;之後又有愈來愈多專家與國外學者參與討論,讓許多概念在實務上更充實。相較之下,日本到目前為止兩公約仍只是聊備一格,在訴訟及判決理由中幾乎看不見公約的身影,」謝煜偉強調。

就在內部司法制度以及外在政治局勢的劇烈改變下,2013年初,最高法院收到一件曾在一審被判無期徒刑、二審改判死刑的「吳敏誠案」,時任最高法院法官吳燦,在撤銷發回第三審法院將原審判決撤銷,將案件發回原審法院重新審理 。

「2013年年初,吳燦法官在『天時』(2010年台灣社會爆發廢死風暴之後,政府重啟死刑執行,社會高度重視法院的量刑結果)、 『地利』(最高法院面對改革壓力,決定在最高法院開啟死刑量刑辯論,量刑辯論的進行需要一套量刑準則可供依循)與『人和』(法院收到一個曾在一審被判無期徒刑,二審改判死刑的殺人案件。這種邊緣案件,特別適合發展一套量刑準則)的條件背景下,參酌當時司法實務已有的一些做法,加上自己對於量刑該怎樣做成的設想,做出最高法院102年度台上字第170號刑事判決。」

最高法院發回理由的首段,即引述人權公約中要求死刑案件應嚴格遵守正當法律程序「公約人權事務委員會第32號一般性意見第59段亦要求在最終處以死刑之案件,應嚴格遵守公正審判之正當程序保障。由於死刑係終結人民一切權利之極刑,處刑之後,人民之生命權即不復存在,因此,判處死刑之案件,不惟論罪(或稱定罪)階段需踐行實質正當之法律程序,於科刑 (或稱刑罰裁量、量刑)階段亦應受正當法律原則之拘束。」

「逐一檢視、審酌,以類似『盤點存貨』之謹密思維,具實詳予清點,使犯罪行為人係以一個『活生生的社會人』而非『孤立的犯罪人』面目呈現,藉以增強對其全人格形成因素之認識,期使刑罰裁量儘量能符合憲法要求限制人民基本權利所應遵守之『比例原則』。」

吳敏誠案系列判決,及同一年的張鶴齡案判決影響深遠,被通稱為「吳燦基準」,使得後續法院在審理法定刑度可達死刑的重大案件時,明顯較以往多出更大量的篇幅描繪被告的人生,並且更頻繁委託專家的訪談與調查,據此一一盤點《刑法》57條各項事由。

過度聚焦「教化可能性」,陰錯陽差成為最大爭議

然而,即便跳脫陳腐的判決語言,力求更完整檢視量刑因素,但判決書仍不是一個能與大眾有效溝通的管道。吳敏誠案之後反覆出現的「教化可能性」,被媒體擷取放大,直到現今在仍在重大案件中不斷引發爭議。

「吳燦法官對於『教化可能性』的原意是,事實審法院常在死刑判決裡面說:顯無教化之可能,可是卻都沒提出佐證,應該要有相關事證作為依據,才能得出這句話;後來卻被解讀為,最高法院要求事實審做教化可能性鑑定,」謝煜偉表示,「實際上,最高法院從頭到尾都沒說一定要寫有無教化可能,其實判斷現有資料、詳盡說明要不要判死,就足夠了。但後來有點陰錯陽差地被法院反覆引用,透過鑑定的事項確認有無教化可能。」

在定義不清中,法院一旦將被告的「教化可能性」交由鑑定團隊判斷,在許多案件中,都可看到鑑定人對此概念的不確定甚至質疑。例如至今最新一起死刑定讞的沈文賓案中,台灣大學醫學院精神醫學部主治醫師吳建昌強調,因為「國家欠缺足夠心理治療資源」最高法院108年台上字第4039號刑事判決:

「所謂矯正可能性,必須以橫跨多久時間來進行判斷,台灣之教化技術,是否可合理推估20年後優於目前?反社會及衝動性特徵隨著年老而減緩之後,是否其教化及矯治可能性與接受鑑定時情況一樣?經長期教化治療後活動後,其行動上對於社會之危害可能降低,可否即認其有教化可能性?國家資源之欠缺需否於教化可能性中評估?未來變動之社會經濟因素會影響其再犯與否,教化可能性是否應考量此變動?台灣目前欠缺長期密集系統化之個別心理治療技術之運用,此種國家資源欠缺問題,是否應於教化矯治可能性中考量?固最終仍須由相關單位於法律政策進行審酌⋯⋯。」

高等法院107年上重更一字第4號刑事判決:

「在精神醫學領域中,並沒有『教化可能性』這個名詞。但假如一個人是因為精神疾病而出現犯行,這個精神疾病影響到他的刑事責任能力,則關於該精神疾病有無被治療的可能性,也就是『可治療性』,也許可以透過蒐集文獻、流行病學資料等來回答。可是假如精神疾病不影響其犯行,則這個問題其無法回答。

要『預測』一個人到底在未來會發生什麼行為,事實上非常困難、無法預測,我們精神醫學專科醫師也不是『巫師』。世界是動態的,未來會發生什麼事情沒有人可以知道。

針對性犯罪,在國外出現過很多量表,針對自殺防治也也曾做過大規模的研究,試圖從過去所有的自殺危險因子,預測一個人會不會自殺,但最後都發現這些量表的預測性都很低,等於沒有預測。」

「前幾年比較著重教化可能性鑑定時,有的法院委託精神科醫師、有的臨床心理師,甚至學者,引發很多問題,個人一直反對,因為鑑定命題本身不明確,不管醫師或心理師,都很難評估未來10年、20年可不可以教化,」謝煜偉表示。

更常出現的情況是,法官仍依據個人價值,無論在有/無鑑定的情況下,逕自判斷。例如2018年被槍決的李宏基,三審法官即認為情節嚴重,且被告一心求死最高法院 105 年台上字第 3424 號刑事判決:

「至於行為人有無教化可能,雖屬法院量刑時當予審酌之事項,但並非唯一,若所犯情節嚴重,自難因此解免死刑應報。何況行為人自知客觀之死罪難逃、『求其生不可得』,主動一心求死,則法院宣處死刑,仍然符合『死者與我皆無憾焉』的古訓,不生所謂『利用司法而自殺』的問題。」

新北地方法院 109 年重訴字第 10 號刑事判決:

「被告固於本院審理中坦承犯行,然被告自案發後迄今均未曾向被害人家屬道歉或有何認錯之表現,況被告於本案審理期間,亦未聞被告有對己身行為有何深切反省。

再查,被告於本院審理中表示:『這7年來都是伊在養他們2個小孩,伊今天要帶他們一起走,因為伊覺得這7年來,伊被看低了,伊獨自一個人面對所有的輿論壓力與各式異樣的眼光,包括工作找得不順遂。伊會覺得為什麼這兩個小孩,這7年來都是伊自己,他們生病的時候、不舒服的時候,都是伊自己一個人在顧,伊24小時去哪裡都要顧著他們,伊完全沒有自己的自由』等語⋯⋯顯然正當化其恣意勒斃⋯⋯之犯行,未見其行為後所造成被害人⋯⋯生命之殞逝及被害人家屬之傷痛有何反省之意。

且對於其本身人格、心理上之重大缺失及泯滅人性之反社會人格,均未見有所深切檢討,尚難認被告有何已有悛悔之實據,尤其在被告未能徹底悔悟面對己非之前,足見對於被告之教化顯非易事。」

「然我國之精神衛生法第3條第1款關於精神疾病之定義,明文將反社會型人格違常者排除於精神疾病之外,自無從因被告具有符合反社會型人格障礙症之人格特質,即可視以存有精神疾病,故本件無從依《刑法》第19條減免其刑。」

「我們既有的法律結構對於量刑的規範不多,理論上最高法院可以把關,雖然有給一些抽象法則,但允許採取綜合審查所有因子,結果就是每個法官可以挑自己比較看重的東西,產生高度個別差異,」李佳玟表示,「大眾就會比較,為什麼一個人(張鶴齡)殺他小孩還開直播給小三看的可以逃死,但生活過不下去的單親媽媽就被判死。量刑最大的困難點是:一方面希望個別化,法官就個案的因子去判斷,但大眾期望標準具有一致性,把這通通丟給法官,在面對社會壓力時,常傾向判死刑。」

她與謝煜偉近年分別研究美國美國將定罪與量刑程序區分開來,前面由陪審團認定事實,後面由法官職權判斷,在定罪完、審判前的中間階段,發展出完整的量刑調查制度,由「量刑調查官」把犯罪行為人周邊的人際、家庭、生活狀況都弄清楚,做出量刑前報告(presentancing report),目前台灣僅有《少年事件處理法》中賦予少年調查官進行社會調查,在成人司法中並無制度性資源從事相關調查工作。

日本類似台灣皆沒有區分審判程序,但以折衷方式模仿美國的量刑前社會調查,由家庭裁判所(家事法院)退休調查官成立公益法人,法院以個案委託其鑑定,目前台灣類似此一模式,由承審法院自行委託專家進行。

吳燦也意識到聚焦教化可能性後定義不清造成的批評與爭議,在台灣發生一連串隨機殺人事件的2017年底,一場高檢署以「教化可能性及精神狀態鑑定」為題的研討會中,他親自詳盡說明並捍衛當年從最高法院102年台上字第170號刑事判決開展出的概念,重申在剝奪生命權的死刑中,需要用最謹慎的態度建立客觀衡量的標準,而非「陷入法官個人對於應報刑與徒刑之間主觀偏好的選擇」;在死刑案件中著重「教化可能性」(或稱更生改善可能性),是現代刑罰除嚇阻之外更重視「再社會化」的必然結果,更提示面對此一新興鑑定命題的具體做法,需要借助跨領域團隊,以實證的方式呈現「犯罪人從出生到犯罪的人生故事」,以增強量刑法官對被告的認識。

鄭捷案樹立死刑案光譜另一端的指標:個人歸因、揚棄「教化可能性」

在我國的審判程序直到現在仍由職業法官主導之下,量刑因素幾乎全盤展現法官個人對死刑議題的思考,「吳燦基準」不可免會遭逢挑戰。

2016年鄭捷案三審(最高法院105年台上字第984 號刑事判決),就可說是對於吳燦所揭示「社會人立體脈絡」的「直球對決」。死刑定讞後19天,犯下台北捷運無差別殺人事件的鄭捷,由當時的法務部長羅瑩雪批准執行槍決。

鄭捷三審判決被往後的死刑案件反覆引用,主要在於受命法官黃瑞華關於量刑理由的論述首先是區分出「與行為事實相關」(例如犯罪之動機、目的,犯罪時所受刺激,犯罪之手段,犯罪行為人違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害。)以及「與形成犯罪時之行為人自我相關」(例如犯罪行為人之生活狀況,犯罪行為人之品行,犯罪行為人之知識程度,犯罪行為人與被害人之關係,犯罪後之態度。)之裁量事由。

而後者又可再細分為明顯跟其家庭、學校、社會等外在環境相關,以及無法歸咎外在影響的個人化歸因。簡單來說,若無任何外在不可抗力的重大因素,犯罪就是行為人個人的問題,必須為此犯行付上完全責任,不得減刑。

另一個重要的標竿,在於其正式揚棄了過往法官在判斷死刑與否前,關於「教化可能性」的考量,受命法官黃瑞華認為,「教化」的概念僅適用「無期徒刑、有期徒刑及拘役」,一旦達到可判處死刑的「最嚴重罪行」,就不用考量有無教化可能。

到底要從「社會人」的角度發現其情可憫,或是只論「最嚴重犯行」就罪無可赦?目前死刑案件的判決中,普遍都處在這兩極的光譜中。

2017年台南地院前發生的洪當興家暴殺人案,3年多來歷經各審級判決的變化,具體而微地反映了同一案件裡,兩股互相抗衡的張力在其中擺盪、交錯、拉扯的身影。

「被告乃一心智健全,且受有良好教育之成年人,竟因個人些微之不如意⋯⋯堪認其無理、任意剝奪他人性命之犯罪行為動機深具倫理之特別可責性,且其犯罪之手段及情節,亦極為殘忍、冷酷,而具特別殘暴性⋯⋯是本件自應課以死刑之刑罰。」

──高等法院台南分院107年矚上重訴字第391號刑事判決(洪當興案二審判決)

洪當興的一、二審判決書裡,法官正氣凜然,要為被害人及整體社會實現正義的量刑理由背後,延續的就是鄭捷案立下的死刑判決指標,皆具體引述最高法院105年台上字第984號判決中的兩個重要觀點,作為量處死刑的理論支撐:出於個人因素的行為須負全責不得減刑台南地方法院106年矚重訴字第1號刑事判決:

「(四)本院關於量刑之判斷:

1.依刑法第57條所列尤應注意之10款事由,可區分為『與行為事實相關』之裁量事由(例如犯罪之動機、目的,犯罪時所受刺激,犯罪之手段,犯罪行為人違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害),及『與形成犯罪時之行為人自我相關』之裁量事由(例如犯罪行為人之生活狀況,犯罪行為人之品行,犯罪行為人之智識程度,犯罪行為人與被害人之關係,犯罪後之態度)。

關於『與形成犯罪時之行為人自我相關』 之裁量事由,依一般人普遍具有之理性分析,又可依其係『明顯可歸因於外在(例如家庭、學校及社會)之事由』或『非明顯可歸因於外在之事由』,而有不同評價及衡量。即前者得為量處較輕刑度之事由,後者則否(最高法院105年度台上字第984號判決意旨參照)。」

高等法院台南分院107年矚上重訴字第391號刑事判決:

「(六)另按徒刑、拘役之執行,以使受刑人改悔向上,適於社會生活為目的,監獄行刑法第一條有明文規定,足見『教化』係『無期徒刑、有期徒刑及拘役』刑罰之執行目的,尚非死刑或罰金刑之刑罰所能達成之目的。

法院認定犯罪事實、適用刑事法規,而課以罪名後,在評價該犯罪應施予法律所許可之刑種及刑度時,首應依行為人之罪行衡量『與罪相符之責』,再依其罪責衡量、選擇『相應之刑』及『與刑相當之罰』;如依此判斷,認行為人之犯罪至為嚴重,非以最嚴厲之刑罰(依現行法規定即為死刑)來回應其犯行,不足以滿足『罪與責相符、刑與罰相當』之要求,無法實現分配正義、或符合前述社會上普遍認可之法價值及其表彰之公平正義,達到處罰與防治最嚴重罪行之功用,亦即若選擇死刑以外之刑罰,即無法達到『處罰與防治最嚴重罪行』所欲達到之維護社會每個人生命權之目的時,自仍應課以死刑之處罰。

此際,該死刑刑罰之目的僅有處罰及一般性預防功能,而無特別預防功能存在,則『教化可能性』即非此時應予考量者;亦即行為人有無教化可能,雖屬法院量刑時當併予審酌之事項,但並非唯一,若行為人所犯情節嚴重,自難因此豁免於死刑應報。」

「一審的時候我們認為洪當興既沒前科,行為也非事前計畫,主要是衝動下的行為,便沒有聲請做精神鑑定,法官也沒有強烈要求,只傳喚二姊、里長、朋友到法庭作證,大家對他的評價都是一個『好人』,連並無私交的里長也覺得這人不錯,希望法官給他一個機會,在客觀評估下,應該不會判死刑,」洪當興的辯護人、法律扶助基金會台南分會律師陳威延說。

在另一位辯護人李宣毅的眼中,洪當興就只是一名深愛孩子的平凡父親,「現在婚姻出問題的人滿常見的,如果沒有發生這件事情,會覺得他再正常也不過,會花很多時間接送小孩、注意他們的狀況,我有時候覺得他陪小孩的時間比我還多。」

「結果令我們非常錯愕,法官很乾脆的給了個死刑,」陳威延表示。

一審在沒有做任何鑑定的情況下,法官從現有的資料以及法庭傳喚證人之證詞,自行盤點量刑理由,完全展現出典型「個人歸因」的結論,認為被告縱使有諸多婚姻、生活之不順,「然同在社會上生活之眾人皆須面對生活中形形色色之壓力與挑戰,被告並無明顯承受通常一般之人均難以負荷之生活壓力之情事,尤不能容任被告憑此為其殺人奪命之藉口。」

彷彿為了補足前一審證據資料的不足,二審法院則徹底展現操作鑑定流程的極致,一口氣委託3家醫療機構進行精神鑑定,除了內向與喜好獨處,報告呈現出來的結論,並無異於常人之處: 「與原生家庭感情融洽、大學貪玩被退學,又重考上末段私立大學、畢業後換了幾份工作後積極報名職訓、取得工程師證照在上市公司穩定工作近10年、因產業結構變化突然有一天被裁員、與妻子的相處與溝通狀況每下愈況⋯⋯」

無論是法官心證還是專家鑑定,結果殊途同歸:其境遇並非明顯超過一般人所能承受之程度,僅因夫妻間極為輕微之摩擦,不尋思克服及解決之道,在無法壓抑情緒及一時衝動形下犯下如此嚴重之犯罪,完全屬於洪當興個人的問題,已達罪無可逭、求其生而不可得之「最嚴重」之程度,處以死刑才能有效發揮刑法之社會規範功能。

洪當興案更一審,向前開拓死刑量刑基準

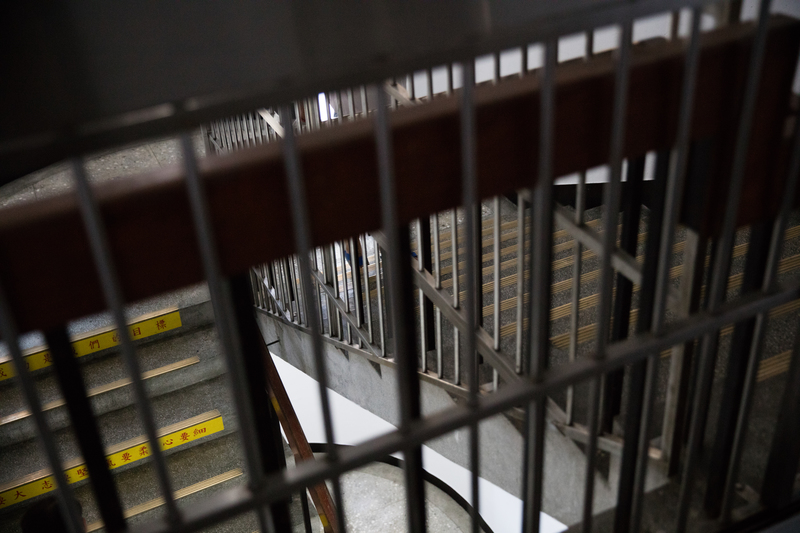

相對於前兩審判決僅看罪行嚴重程度,更一審最高法院認為上訴有理由,將原判決撤銷,發回二審法院「更為審理」,簡稱「更審」,更一審為第一次更審,

「我一直倡議應該不要求鑑定團隊評估未來(是否可能教化),而是要認真看清楚審判當下,犯罪行為人內在素質與外在人際關係跟互動狀況,洪當興案更一審的『量刑前社會調查』可以說是首見往這個方向的嘗試,已經跟教化可能性鑑定脫鉤,希望能從犯罪行為人的『現況』中更精確判斷『可責性』及『社會復歸可能性』,在罪行嚴重程度達到死刑的責任上限中,去看是否有能向下調整刑度的空間,」 謝煜偉說,他被台南高分院委託擔任洪當興案更一審的法律鑑定人,主要從聯合國人權事務委員會於2018年最新意見聯合國人權事務委員會關於公政公約第6條生命權提出之第36號一般性意見(CCPR/C/GC/36)

高等法院台南分院108年矚上重更一字第18號刑事判決:

「死刑量刑應審酌事項必須包括:1.犯行個別情狀(包括犯行特定減輕因素),及2.犯罪行為人個人情狀這二項。

從反面推知,此項說明仍舊強調涉及量處死刑與否關注重心在於犯罪行為及行為人本身,而非其他視角下的因素,諸如社會矚目性、國民感情、被害人意見。

本段並具體指出法院量處死刑與否之判斷順序,即應先判斷1.犯行本身是否可認定為將招致死刑的罪行(whether or not to designate the offence as a crime entailing the death penalty),再判斷2.在犯罪行為人的個別情狀下可否量處死刑(whether or not to issue the death sentence in the particular circumstances of the offender)。

而死刑屬現代刑事司法制度中最嚴厲的刑罰手段,無加重餘地,是判斷行為人個人情狀之作用,乃在於考量是否有向下減輕之裁量空間,除了犯行本身的情節屬於最嚴重之程度外,個人情狀也沒有任何可供下修量刑的餘地時,才能夠得出判處死刑之結論,倘僅因犯行情節極嚴重就不予考量行為人個人事項能否作為從輕因素的死刑判決,勢必是本質上具恣意性的判斷(arbitrary in nature)。

換言之,『最嚴重之罪行』的判斷只不過是判處死刑的『必要條件』,而非『充分條件』,不能僅因犯罪行為情節極度嚴重,而完全侵蝕法院審酌犯罪行為人本身的特別情狀的空間。」

司法院鑑於近年來死刑與否的判決與否屢屢引發外界標準不一致的質疑,從2019年起委託包括李茂生、周愫嫻、謝煜偉等學者、精神科醫師、心理師、社工師、觀護人及法官等各方代表,研議如何更精緻化操作量刑前社會調查(或稱為情狀鑑定),尤其聚焦在《刑法》57條中第4、5、6三款事項四、犯罪行為人之生活狀況。 五、犯罪行為人之品行。 六、犯罪行為人之智識程度。

這樣的角度無疑背離大眾認知的殺人償命素樸正義觀,承審法官侯廷昌有意識地引述中研院法律所副研究員許家馨的論文,強調每發生重大刑事案件時,民意訴諸「治亂世用重典」,刑罰體系若無法保持冷靜、理性與節制,在一片妖魔化、去人性化的集體報復情緒中,將失去同理的能力,拒絕探究、解決犯罪的成因及其行動之處境,恐會製造更多另一種不公不義。

洪當興案更一審透過詳盡的調查,具體的在公開判決中展現同理的視野,向前開拓出死刑量刑的邊界,2020年8月更一審宣判,由死刑減至無期徒刑,雙方上訴到最高法院後,於2021年1月21日被駁回指上訴人之上訴不合法或無理由,負責終審的最高法院將上訴人之上訴駁回,維持原審法院裁判,案件亦因此而確定。

最高法院於1月21日以109年度台上字第4461號判決駁回檢察官及洪當興之上訴,全案維持更一審判決,以無期徒刑定讞。

最高法院新聞稿指出,更一審已詳細查明,警方在尚未釐清肇事原因以前,被告即主動自首,表明故意駕車逼近恫嚇,導致被害人遭其所駕駛之自用小客貨車撞擊,且其自首之舉出於真誠悔悟,非貪圖僥倖的狡黠陰暴之徒,依

《刑法》第62條規定予以減輕其刑。

最高法院判決摘要並認同更一審量刑標準,除了以

《刑法》第57條檢視一切相關情狀之外,還納入具內國法效力、包括兒童權利公約等國際人權公約,作為量刑考量因子。在以被告之責任為基礎,審酌犯罪行為的嚴重程度與被告生活狀況、品行、智識、犯後態度及其他有利及不利等一切情狀後,最高法院認為並無選擇科處有期徒刑之餘地,因而量處減刑後最重本刑——無期徒刑,並宣告褫奪公權終身。