41歲的杜奕瑾回到台灣,創立台灣AI Labs,燒起一股AI風潮。他是PTT鄉民口中的「創世神」,是微軟高階的研發管理者,揹著許多創新的勳章。但很少人知道支撐他回台創業的源頭,其實來自南台灣的一個平凡家庭,和他成長的高雄。是什麼樣的生命經驗牽引他?而他帶領的台灣AI實驗室,正開啟什麼樣的探索?

高雄苓雅區廣州一街,早晨8點,人車沸騰。71歲的杜明仁腳步輕快,如常打開「奕友電器」的門、電燈、收音機,在店裡等著招呼上門維修電器的客人。

老房略顯侷促,屋齡34年,住商混用。一樓店面,二樓住家,外加地下儲物間,每層8坪,樓梯間堆滿舊物。這裡是杜明仁與林美麗養育兩個兒子的地方,儘管兒子們已步入中年,也都到外地發展,但這仍保留一家四口曾依偎一塊臥睡的榻榻米;連孩子兒時的書桌,也還壓著泛黃的高中成績單和大頭照。整個家像一個被彌封的時空膠囊。

老房內的記憶不曾離去,但孩子早已褪去大頭照上的青澀,茁壯挺拔。

街頭巷弄的老鄰居知道杜明仁的兒子挺爭氣,店名奕友的「奕」就是取自一對兒子中間的字。二月的某個周六,離鄉許久的二兒子杜奕瑾回家,陪著父親顧店;杜奕瑾178公分、黑框眼鏡、穿著深色有點綴的襯衫,一臉斯文白淨,卻頂著半白頭髮,和杜明仁才染黑的髮色,形成趣味對比。

馳騁於網路和國際市場的杜奕瑾,人生到中年也才慢慢歸納和發現,若自己有些創造和冒險的精神,大概能回溯到這個8坪大小的家,以及高雄帶給他的養份。

高雄濱海聚落大林蒲,是杜奕瑾出生地。80年代那時聚落旁尚未填海造陸,往西南處可望見台灣海峽上的大貨輪;小時候他和哥哥騎著腳踏車,身旁總是巨型聯結車飛嘯而過,身後則是林園工業區裡數百支龐然矗立的燃燒塔、煙囪和鋼管,24小時噴出白煙,像個關不掉的大型玩具。

站在倚著高屏溪的雙園大橋,他指著眼前這一大片景色說,「這裡,這裡,就是世界的工廠,代工廠。」

兒時周遭的生活既工業又草莽。杜奕瑾說直到上了台北讀大學,才發現有個「先進」的城市,與其他同學相比,顯得有點「窮酸」。

大學時他一個月生活費5千元,同學一提款就是5千。他得到處打工賺生活費,畢業後和同鄉同學在晉江街上的違建租房。而當台大資訊系同學準備GRE和托福要出國唸書時,他則是斷了念。他回憶到:「同學們決定要出國時,很理所當然,但我知道我家是不可能的。申請的學校需要財力證明,我就想,算了吧,不想負債過去。」後來他的抉擇是先赴美國國衛院工作賺錢。

雖然家庭不富裕,甚至感到拮据,但林美麗和杜明仁卻給了他探索的自由。

母親林美麗在鳳鳴國小教書,曾用兩個月的薪水加上跟學校同事們標會,幫國小二年級的杜奕瑾買了第一台電腦Apple II;海洋大學輪機系畢業的杜明仁喜歡維修電器,於是杜奕瑾從小跟著學焊接、修理冷氣。父母親不特別要求孩子的課業成績,反而強調要有對生活的熱情和解決問題的能力。

「父親有時撿一些客人壞掉的東西回來,我們就一起拆解。壞的電風扇對我來講就像玩具。我會把馬達拆下,自己做一個電風扇。大部份人在生活過程中(東西)壞掉就丟掉,我小時候,人家就把壞掉的東西送給我們,我們把它修到好⋯⋯」,「小時覺得可以唸書,可以這樣子正正常常長大,就很幸福了,」他說,看似匱乏的環境,卻因為玩得開心,從身旁小處發現機會、去學習、去成長,而有了改變現狀的能力和信心。

樂觀和信心,讓他很早就能超越物理的空間,想像挑戰更大的世界。

他一路以小搏大,累積戰績。當不少海外工作者看不到台灣的機會而留在國外,他卻在2016年底毅然拋下高薪回台。對外他輕描淡寫,說是要回家陪伴父親,但在見面多次後,杜奕瑾終於向我們細訴這條百味雜陳的回鄉路。

2014年底是關鍵的轉捩點。林美麗洗腎多年後因敗血病匆匆離世,當時人在西雅圖的杜奕瑾沒能見到媽媽最後一面。老家裡,媽媽生前用的輪椅、腳踏車、照片都保留著,女主人的身影無處不在。母親的離世敲打著他,他說:「人在外國,家人在這邊孤苦無依,我想回家,真的想回家。」

牽掛父母是近因,午夜夢迴縈繞心頭的遠因,則是對來自在世界體系裡的代工之島,那一份化不開的焦慮與鄉愁。

其實早在2010年回鄉的念頭便浮現,他叩問自己:「為什麼台灣人只能當別人的移工,幫別人打工?」

在東岸華盛頓特區的國衛院工作時,他經常被誤認為水電工,「在DC修路的都是黑人,家裡的水電裝潢是黃種人,餐廳打工的是越南人和香港人,分得非常清楚。」

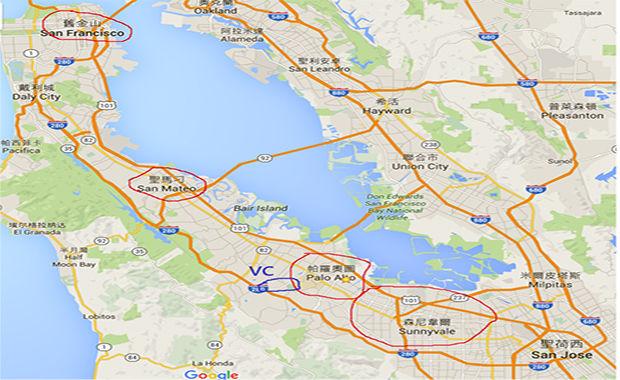

後來到了對外國人友善的西岸和西雅圖,他發現台灣人才長期且快速地流向國外;台大資訊系和電機系前後屆同學,大量被吸收到美國軟體大廠工作,光微軟總部就有三百多名台灣籍員工。而台灣在美國大廠心中,長期被邊緣,談到亞洲策略,台灣工作者的下一步總是被派到中國打天下。

人才出得去,卻回不來的荒謬,讓杜奕瑾自嘲說台灣有一群「軟體流浪漢」,大家薪水很高做得好,卻不能待在故鄉。他說,台灣科技業長期的硬體代工思維,政府看到的也是硬體,讓軟體人才被邊緣化,最後只能到國外發展。

2015年杜奕瑾漸漸找到回鄉的時機。當時AlphaGo人機大戰打敗韓國職業九段棋士李世乭後,人工智慧獲得世界矚目,國際大廠也加速發展AI。包括杜奕瑾在內,不少人看到AI 重新定義未來產業的潛力。

和大廠動輒上百名AI研發人員相比,AI Labs很迷你,不在台北信義區或大安區,而是座落承德路一棟素樸大樓裡,和太原路上小型鑄字廠、塑膠廠相鄰。

杜奕瑾原本希望像創立PTT時那樣,找到幾位工程師便低調開張;但他回來的消息似乎給了政府借力使力的話題;去年4月27日,他宣佈實驗室成立的記者會上,科技部長陳良基、政委唐鳳共同出席,某種程度借他的名氣擦亮政府5年內要在AI投入5百億的許諾,但也意外讓AI Labs高調了起來。

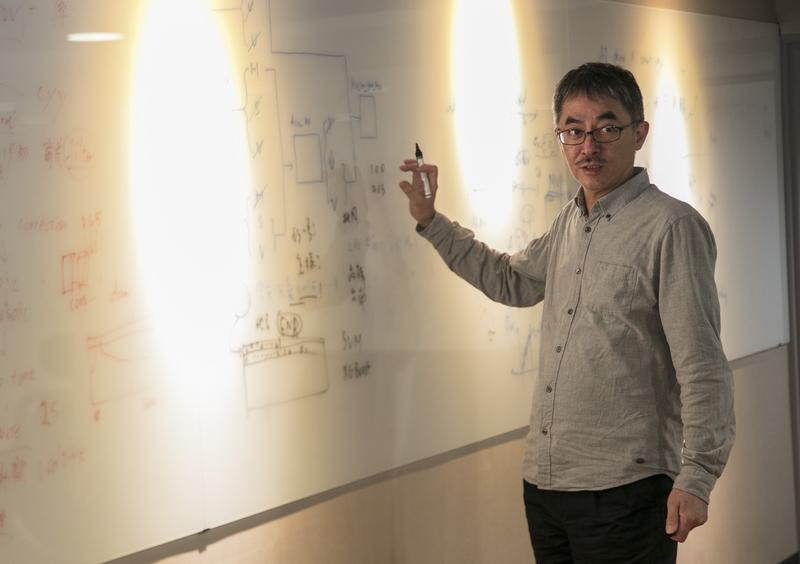

過去8個月,實驗室收到一萬多份履歷,每周二和周五是專門的面試時間,一天最多排上12位面試者;除了杜奕瑾,另外兩位面試官是周志成與洪振超。

56歲的周志成看來活力十足,實驗室裡的人稱他「周老師」,精通線性代數。46歲的洪振超在國外工作過幾年,也曾以雲端儲存為題創業過。AI最關鍵的兩個能力,一是線性代數、統計機率的演算法,一個是大量資料平台的搭建工程,正好由他們兩人負責。

其實三位核心創業夥伴並非舊識。一年多前他們在重要投資者的引薦下認識,年紀大另外兩位一輪的周志成,過去沒使用PTT的習慣,不像其它人對杜奕瑾的名號熟悉,他回憶起第一次見到杜之後,當天回去跟女兒說,「怎麼PTT本人白頭髮比我還多!」

個性不同的三人,卻都有工程師的務實和對人才及軟體產業的共同理想。

特別是周志成,他在交大教了28年的書,看到產業如何影響學生的職涯,他說:「我的學生不少去到科技大廠後,原來會的能力廢了⋯⋯聽到有學生畢業後在某大廠寫了10年的驅動程式,我的眼淚都快流下來,那種重複,是對人性的一種悲哀。」

從實驗室的人才召募過程,他們瞧見一群極不滿意現況的年輕人,期待產業環境的變化。有來自科技大廠的工程師、海歸派、曾失敗的年輕創業者,也有應屆台大畢業生。2%的極低錄取率,目前已錄取30多位成員,今年團隊總數預計擴大到60位。

我們採訪了實驗室裡一半以上的工作者,其中一位是剛報到不久的張銘峰,他在某IC設計公司待了7年,參與第一個4G晶片的研發,如今轉戰AI,每天高鐵通車上下班,張銘峰說:「我繼續待那裡(原公司)可以很舒適,但我想往軟體發展,想學習演算法。」

實驗室走紅的程度,連PTT Soft Job(軟體工作版)都有人分享面試過程。但其實除了版上所說的演算法題或工程架構圖,三位主面試官告訴我,他們更看重懂得尋找課題、定義問題、快速學習的人才。

在美國新創公司工作兩年的謝易昇去年9月回國,也加入了實驗室,他回想起面試畫完工程架構圖後,他向面試官周志成提問「為什麼要問這些?」,而周志成的回應是「你可以reverse engineer,反向推測為什麼我要問這個問題?」謝易昇說,這種鼓勵對方解決提問的方法很特別。

周志成說,實驗室目前就像在茫茫大海中航行,得像游擊快艇,在最短的時間向外探索新大陸,如果同事要等待別人指揮,效率會太差,「他們得知道自己在什麼地方?要往哪去?這樣的能力對工程師很重要。」

杜奕瑾對於人才也有清楚的態度,他特別排拒「管理」和「KPI」(關鍵績效指標)的概念。

他不客氣批評,台灣社會太早讓人執著於成績/業績的KPI,好像玩耍、創意、合作變得不重要,「KPI有個問題就是讓大家互相捅刀,環境如果鼓勵的是競爭,就不容易合作,但軟體的世界裡,很多是需要合作才能做得大。」

管理創新人才並不容易,杜奕瑾的那把尺是盡力營造一個「有紀律的創新」環境。

每天早上9點半,AI Labs的工程師會圍成一圈,報告昨日的進度。在軟體公司常見的專案管理方法「scrum」,是AI Labs成軍來每天的重要儀式,大夥stand up meeting,不拖泥帶水,透過報告自己的進度、今天的計劃、遇到的困難,以及聆聽別人進度,讓大家掌握全局、找到循環和解決問題的方法。

為了讓同仁們快速發想AI的潛力主題,杜奕瑾儘可能為實驗室帶入大量刺激。

我們第一次到AI Labs當天,印度塔塔集團也來訪;在AI Labs進出的還包括醫師、研究人員、政府官員等;政委唐鳳正在試用AI Labs的逐字稿系統;還有14歲自組無人機的少年周延俊也被邀來實驗室交流。喜歡嘗試新方法的杜奕瑾說,「就是把各地有passion的精英找來,放在一起,看有什麼火花。」

於是,開放實驗室、找出合適的主題、每位工程師投入兩到三個專案,自己成為主專案的負責PM(專案經理) ,同時協力其它專案。每天9點到6點專注工作和討論,晚上7點後幾乎少有人留下,因為這裡不鼓勵加班。

雖然2017年被稱為AI元年,又有杜奕瑾的AI Labs打先鋒,但外界對於台灣發展AI存在不少疑問:AI在台灣做得起來嗎?做什麼?資金可以燒多久?台灣如何與國際大廠動輒幾百人的研發團隊競爭?

除了杜奕瑾,蕃薯藤創辦人之一、目前擔任台中市政府資訊長的蕭景燈判斷,AI與前一波網際網路產業的不同,AI與在地資料有關,濃厚的在地性,比較不像Web發展一樣,集中在少數幾家大廠。

台灣資料科學協會理事長、也是台灣第一所人工智慧學校執行長陳昇瑋,與杜奕瑾同年,上大學時,分別是清華與台大校內網路的站長。陳昇瑋從2012年起開始做開源和資料分析,這幾年也力推AI。他認為台灣的機會在「產業AI化」,就是協助業界產業升級,所以人工智慧學校的目標是培育製造業和半導體要的人才。

但這個方向,與杜奕瑾想做的「AI產業化」不同。過去幾個月,想找杜奕瑾的多半是「產業AI化」的合作,包括金融公司想借助網路資訊,協助判斷消費者還貸款或投資的能力,又或幫工廠改善良率等。杜奕瑾說:「這些可以做,短期內也會賺到錢,但不是我想做的未來。妳想想,未來連貸款都不一定從銀行端出去,像微軟有自己的醫療和保險,阿里有自己的支付寶⋯⋯當科技公司大到一個程度,會完全顛覆其它產業制度,AI不能想降低成本而已。」

對於杜奕瑾革命又浪漫的想法,我們訪談到的專家都不約而同向他「致敬」。陳昇瑋謙虛也務實地說:「我自己不敢做⋯⋯,因為跟全球整天在想AI產業化的大公司相比,台灣和別人的差距太遙遠;杜奕瑾選擇一條更艱難的路,但若成功,影響會更大。」

雖然AI產業化目前仍是一條艱難的路,但杜奕瑾似乎不擔心,他說:「我們在為人工智慧的柴米油鹽做準備,一旦我們的體驗做到最好,使用者能用10塊錢買到鹽,還會自己去曬鹽嗎?」

什麼是杜奕瑾所說的,台灣人工智慧的柴米油鹽?AI Labs正在摸索。

AI Labs目前鎖定三個潛力的主題:醫療、智慧城市、人機互動。其中,人機互動最基礎的能力是人臉辨識的技術,AI Labs正加強東方人臉辨識(它們認為做起來比外國大廠有利基),目前已蒐集1萬多個台灣公眾人物的臉孔,約35萬張不同角度的照片和影像,教機器做深度學習。

走進AI Labs門口就有一個人臉辨識機,攝影機對焦後把影像送到後台的資料庫去蒐尋。雖然不少媒體曾公開讚賞AI Labs人臉辨識的使用者介面,但實際開發的工程師蔡禮暉還是惶惶而低調。

蔡禮暉在某科技廠工作10年,有很強的研究開發能力。那天採訪時,我戴了一頂鴨舌帽,人臉辨識機器上顯現的是「洪慈庸,54%(機率)」,我問蔡禮暉為什麼,他說,機器把人臉去比對現有資料庫後,會「派」(assign)一個相似的人做對照,「我們目前只能顯現信心程度,現在都是雛型,還要很努力。」

過去半年,蔡禮暉每天都丟進大筆資料和機器一起學習和成長。他說,拿掉頭髮或服飾,要判斷一張臉是男是女並不容易,因為人類在辨識臉孔時,會由臉孔周圍和所在環境協助判斷。他進一步解釋,在機器學習裡,並不是工程師明確告知機器西方人等於鼻子大、臉孔深邃,而是投入大量圖片讓機器觀察和發現,但目前仍不清楚機器怎麼學習,這也是機器深度學習的驚人之處。

在語音辨識上,AI Labs也有些進展。雖然市面上已有Siri、百度、歐拉蜜等中文語音辨識系統(Automatic Speech Recognition),但台灣口語上習慣國、台、英語摻雜,而台語也與中國福建話有差異。AI Labs目前訓練機器聽了上百個小時的資料,背景乾淨的新聞語音辨識上,準確率達92%,至於日常對話、綜藝節目,辨識率仍低。而他們也在努力開發「鄉民語音輸入法」,此輸入法從PTT龐大的資料裡學習,用的是鄉民流行語,像是「十萬青年十萬肝,GG輪班救台灣」等梗,都是此系統一聽就能辨識的字句。

人臉與語音辨識對杜來說是基礎功夫,但能否在人工智慧的時代學習專家的靈魂,是他企圖的嘗試。其中一個例子是學習「齊柏林的視角」。

但台灣AI若要在國際舞台勝出,杜奕瑾認為,醫療會是最重要的場域。

AI Labs過去幾個月積極與疾病管制署合作「人工智慧輔助瘧疾血片」,訓練電腦辨識法定傳染病──瘧疾的血液抹片影像。由於瘧疾在台灣已根除,每年約僅有10個左右的境外移入確診案例,案例太少以致能確診和閱片的醫師寥寥無幾,難以練習,所以他們希望機器把有能力醫師的經驗記憶起來。

目前疾管署提供去識別化感染瘧疾者的血液抹片,由醫師標註被感染以及未被感染血球的特徵,電腦從其形狀和顏色來學習。若電腦學會看抹片,就可用軟體快速診斷,甚至幫助瘧疾嚴重的非洲或南亞國家。

瘧疾是一小步,他們有更大的目標。杜奕瑾認為,台灣的醫療和資訊的水平強,若能探勘醫院和健保資料,未來在輔助醫生診斷、加速新藥開發、加強癌症標靶上,有助於精準醫療、改變醫病關係、減少健保資源的浪費,也可能把成果擴大應用到華人社會。

但這個想像有極大的挑戰,目前醫療資訊被個資法綑綁,釋出資料有限。

曾擔任衛福部等部會開放資料委員的陳昇瑋說,以他對政府的了解,資料開放不是唐鳳或陳良基說了算,牽涉的是立法院的修法和政府的文化、民間社會對隱私的疑慮,「這個戰場太深太大太遠,政府資料的開放,我沒有很大的信心。」

但杜奕瑾強調,資料開放與觸犯隱私是兩件事,只要不是個人可辨識資訊(PII,Personal Identify Information),不會影響到隱私,應可在公益的前提下開放研究。美國國衛院去年9月底,開放了10萬筆去標籤化的胸部X光片。

杜奕瑾佈道者般的行動和投入,不但讓政府把他當做話題,也讓他的老東家微軟加碼在台灣成立台灣微軟AI研發中心。國際級公司不只在AI戰場上充份競爭,也積極尋找各國社會的問題,像Google亞太區就和日本瓜農合作,由於農忙時,瓜農得每天花上8小時,依大小、顏色、厚度、質地分類小黃瓜,耗費人力,目前日本小農也透過Google的開源軟體TensorFlow,教機器深度學習。

有著宏大目標和光環,AI Labs的挑戰在於能否快速找到AI在台灣的切入點並落地,以及能否取得政府部門資訊和大型醫院的大數據。

開放知識基金會台灣代表徐子涵則觀察,杜奕瑾是會挑選戰場的,而且一定挑價值鍊的上游,AI Labs現在就像是大家最喜歡(合作)的情人,但握有資料的人(組織)也在測試他們(的能力)。此外,AI Labs頂著基金會的體質,加上杜奕瑾過往開源和分享的特質,大家會期待AI Labs更有公共性,做出更多回應真實社會問題的應用。

在希臘神話裡,普羅米修斯從奧林帕斯神殿中,盜火傳給人類,結果被天神懲罰,他的肝每天被老鷹啄食,隔天重生一回。有人認為普羅米修斯為人間帶來文明,卻也帶來更多的慾望與紛爭。

像是AI的盜火者,在世界征戰一圈後,高雄囝仔杜奕瑾在故鄉播下實驗的火種。火苗在醞釀,挑戰在後頭,當AI越成熟,當機器開始思考,必定改變和衝擊人們的生活、產業的機會,也帶來倫理的挑戰。

從大林蒲、台北、西雅圖,他總在實驗新想法,在困局中找機會。這次回歸台灣,他的想法是,「就是回來做實驗的」、「既然我有條件做選擇,我應該幫大家製造更多回家的機會」。寒風颯颯,但他聲音爽朗,意志堅定,像是永遠頂著南方的太陽。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。