蓋婭,從神話的象徵滲透到科學與藝術中。大地媽媽的詞與浪漫遐想,在近來被廣泛採用,主要是洛夫洛克(James Lovelock)在1973年提出蓋婭假說(Gaia hypothesis),強調整顆地球整體是會主動自我調節的活生物,而不只是外在於我們的被動客體。2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》的策展人拉圖(Bruno Latour)拿她去當雙年展的實地星球在拉圖的「蓋婭政治」論述中,他用「實地/接地」(terrestrial)、「地族」(terrestre)的概念來表示一種新的集體,他們認知到自己屬於地球生態圈的一份子,其行動不只影響到外在環境、其他生物,也將反饋作用於自己,並以這樣的前提來生活、行動和進行政治倡議。代表行星整體有機生命的蓋婭則是這種集體的象徵。

拉圖以「地族」對比於「現代人」(人族)的集體,後者以科學理性為最高權威,將自然視為外在的客體加以認識、理解和利用,形成具有普世性的「科學真理」,並以此拓展生存空間和生活方式,掌握多數的政治權力。「現代人」也代表當今大部分人對世界的認知。

在哲學上,拉圖相信這種「自然-文化」二元分裂的認知結構是現代社會諸多困境的來源;要面對氣候危機,就必須嘗試將科學、宗教與政治重新結合,創造新的氣候體制。

他以不同「星球」來形容用不同體制生活在地球上的各個集體;它們之間的區隔不再是階級或國族,而是其用以面對地球環境的方式。例如,「全球化星人」(the Globalizatian)嚮往美式物質生活而不在意資源有限的問題,以國際去管制化的方式不斷追求開發效益的最大化。「逃脫星人」(the Exitian)選擇逃離日益枯竭的星球,思考向外逃向其他行星或向內逃進自我保護的封閉體制。「實地星球」(the Terrestrial)則代表拉圖所倡議的蓋婭政治,或邁向這種新體制的各種行動與嘗試。

在2020年台北雙年展《你我不住在同一星球上》中,拉圖與獨立策展人馬汀.圭納(Martin Guinard)即以

5個星球為名規劃不同展間的作品主題。

註:參見《Novacene:The Coming Age of Hyperintelligence》(洛夫洛克,2019)。

最近,在台北當代館又出現了蓋婭相關的展覽《蓋婭:基因、演算、智能設計與自動機_幻我;它境》(以下簡稱《蓋婭》),不過這「蓋婭」不是拉圖倡導的「流體蓋婭」;而是更加強調跟科學、演算法跟技術結合的蓋婭(更接近新星世),然而當代館的《蓋婭》卻遭到「固定」的符號化,少了不可預期的流動性。

成為標本的蓋婭,只能「看」見科技崇拜

當代館20週年系列的最後一檔展覽,勢必要展望「未來」問題,未來跟科技發展依定離不了關係,然而這次「蓋婭」討論著生命是如何形塑卻極其生硬。相較來說,一樣結合科學與藝術,討論關於未來問題的展覽《生生LIVES:生命、生存、生活》,更傾向結合哈洛威(Donna Haraway)的「情境知識」(situated knowledges)方法,讓人以情境與身體還有裝置的佈置感到生命的死亡與流變。然而,當代館的蓋婭卻更傾向用標本形式,試圖預測跟錨定未來生命該有的樣子。

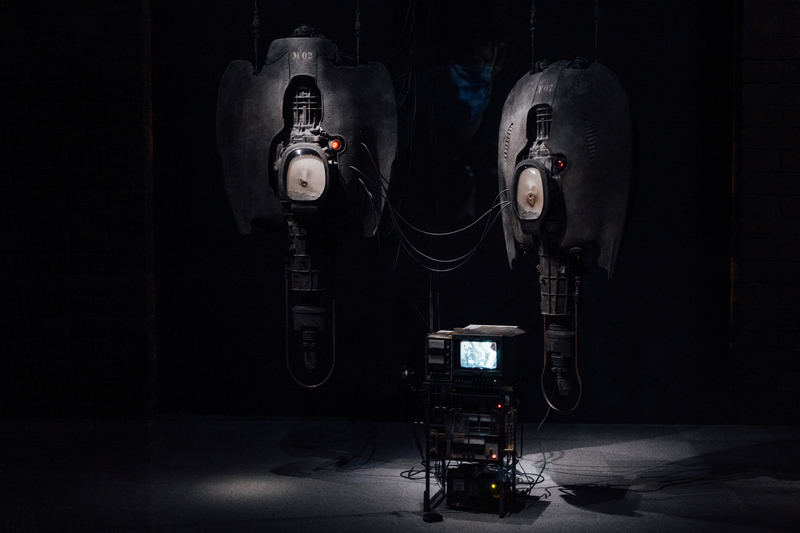

《蓋婭》策展人沈伯丞運用的方法,讓人看到很多絢麗的新科技(機器手臂)或者當下趨勢(NFT)。然而,一切就停在「看見」,觀者只是旁觀這些技術,但卻沒被捲入空間(共同成為蓋婭系統)。展覽有如每年的蘋果發表大會,讓大家看新潮的當下技術應用;然而卻缺乏更批判與活化思考的方式,讓觀者感同身受。我唯一感同身受的就是科技拜物教的濃濃味道。

《蓋婭》整場展覽似乎完全擁抱「技術進步論」或「超人類主義指支持以科學技術的方式改造、增進人的精神、體力、資質等,從而擺脫有機肉身的限制與束縛。

參見《What is Digital Sociology》(Neil Selwyn,2019)。

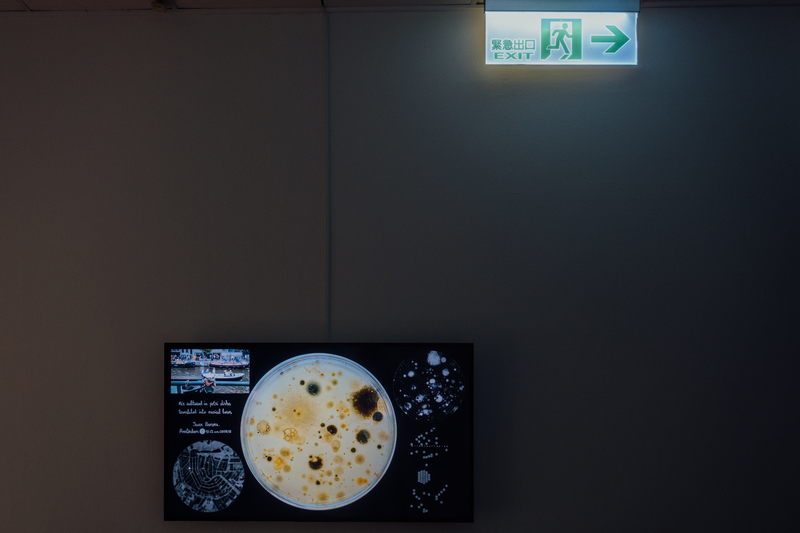

在策展方法上,技術進步論的展示方式往往把作品化約成說明牌的「訊息」。如果說當代館前面幾檔的《液態之愛》、《動態圖層》與《過站不停》形塑了空間的展覽體驗,以聲覺、空間與裝置的方式讓人用身體感受作品。那《蓋婭》則是高度科技中心,視覺中心、高度倚賴視覺呈現資訊奇觀;而不是用氛圍調度觀者的身體感受。在蓋婭中作品變成排排站的「視覺訊息」,如果說科博館有展示牌解釋的話,蓋婭就像是沒有展示牌的科博館。

《蓋婭》想談我們進入後人類的當下與未來,試圖提出許多推測的未來想像,討論著技術如何介入身體。然而,過於符號化、圖示化以及定型地展示作品,卻讓人感到索然無味。我們似乎被定型在數據監控的未來中無處可逃(好歹要讓人反思這件事吧)?

在科技越來越發達的前提下,後人類議題也成為顯學——人越來越遠離純粹人的肉身,越來越像科技,科技越來越像人的賽伯格(Cyborg)多少在近來展覽《現代驅魔師》與《數位肉身性》當中討論技術跟人結合的複雜性,瘋狂數位建模人帶出的體感也多少讓人感到不安。此外,2021坎城金棕櫚獎的《鈦》也凸顯了肉體與技術合體的過度恐怖與痛感。然而《蓋婭》卻單純指向不可逆的技術會帶領我們朝向更好的「美麗新世界」。

成為奇觀的技術,展示藝術還是展示「訊息」?

當代藝術必定要反思性,讓觀者自行探索;然而蓋婭卻是直截了當告訴你科技藝術的未來:神話、科學跟藝術其實差不了多遠。如此以西方進步論為主的科技藝術就算了,裡面還摻雜許多神秘學跟科技結合的作品。當代藝術跟科學最大的差異,就在於「自反性」(reflexivity);如果說科學關注清晰性的影像表現告知我們的事實,那藝術更加模糊曖昧、後設批判與關注對權力的意識。

當代藝術不只是關於「最新的議題」,而更多是「如何操作」的手法。在「蓋婭議題」下用這麼符號化地操作形式,讓作品化約為訊息的告知,實在忽略觀者能動性。蓋婭的選件與操作方法,讓人想像不到激進未來性,反而是用美學奇觀化的方式「肯定科技進步的既有現實」。

舉例來說,當代館二樓的最大展間,展場空間最後空虛地放NFT排排站真是讓人感到乏味,觀眾在家就可以投資與觀看NFT,幹嘛來美術館看?相較來說,展覽《親愛的博拉克・陳》至少對NFT虛構的運作機制有一定程度的批判與自反性。然而,《蓋婭》卻是炫技地肯定NFT未來,真是讓我尷尬得不知如何是好。好歹也讓NFT變成體驗感吧?不只是把作品上牆與畫面放大吧?

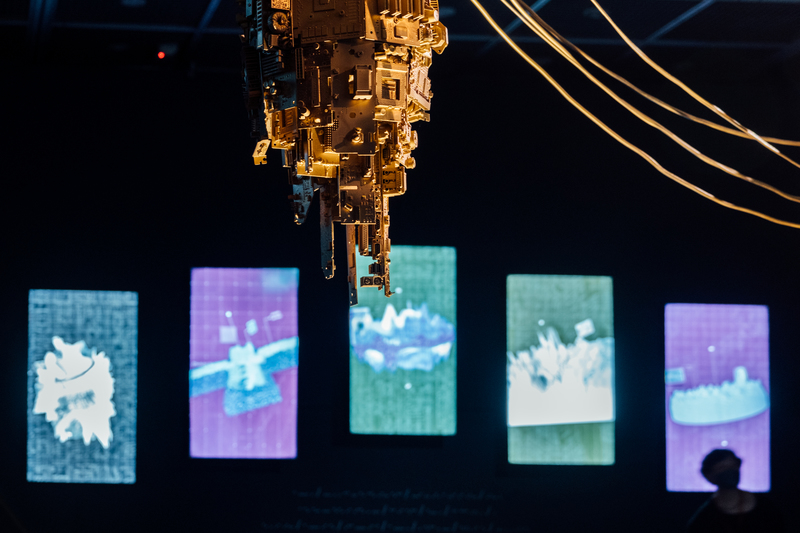

唯一看似撐住大展場的是黃贊倫的《神柱》,他將台灣傳統宮廟的建築結合電路板,宗教的刻板印象確實吸睛,日常聲響的魔音運用也富含體驗感,然而其佈置的方法容易淪為凸顯異國情調的「美學奇觀」(攻殼機動隊好歹有某種怪異感科幻動畫電影《攻殼機動隊2:無罪》中,導演押井守使用了以

台灣廟會遊行為發想的場景,廣受討論。場景描繪了載著整座廟宇、樓閣的巨型動物花車,緩慢在賽伯龐克式的黯淡都會中移動,呈現出雕塑繁複的飛簷、屋脊獸、斗拱、藻井與神像等建築造型,以及比例與規模更為誇大的大仙翁仔、電音三太子與鼓吹陣頭等儀仗形象,創造出既有傳統元素又充滿異國情調的視覺奇觀。

樓下艾美.卡爾(Amy Karle)《內在集成》的錄像,將人內部的細胞外顯成外部衣服,乍看是時尚華麗策略與美女搔首弄姿地艷舞,覺得可能在諷刺男性凝視吧?但再仔細看,完全就是扁平地歌頌跨物種共生,並且毫無反思意識地呈現時尚絢麗奇觀。同一位藝術家,在洞穴打坐後面環繞光圈的作品《鹽礦坑中的表演》,也合乎消費主義新世紀運動(New Age)下的刻板形象運作,實在是過度把蓋婭靈性與療癒化,缺乏蓋婭本身帶給人極其不安在拉圖主要闡述其「蓋婭政治」的著作

《面對蓋婭:新氣候體制八講》中,他借用神話對蓋婭的描述作為隱喻,提醒被視為一整體的「活地球」,並非具有內在組織、穩定協調的概念。

拉圖指出,蓋婭在神話中是先於眾神的巨大力量,行為表現多樣、矛盾、混亂而且恐怖;她誕下許多兒女,但也慫恿兒子克羅諾斯(Chronos)用砍刀切斷丈夫烏拉諾斯(Ouranos,天空)的生殖器、與女兒瑞婭(Rheia)同謀挑撥宙斯與父親鬥爭,並策動兒子提風(Typhon)破壞宙斯的王國。

拉圖強調洛夫洛克用以代表其理論的蓋婭「多產、危險又聰明」,「她的形象並不和諧,在她身上沒有什麼母性的東西。」如同地球所有的能動者同時調整著其他成員,也受所有其他存在的影響,「只有一個蓋婭,但蓋婭並不統一。」

話雖如此,陳乂雙螢幕投影的《地衣/ 柏林》錄像還是值得一看。相較於商業中完美無瑕地3D建模,該作運用數位建檔掃描柏林橋下空間環境的影像與人體建模,但卻以模糊破爛的狀態呈現。「模糊影像」結合「在柏林被排除的遊民生命故事」互相對照,讓觀眾更加貼近現實處境,得以感受到在現實中被排除的雜音。除此之外,《蓋婭》當中大多傾向訊息式、奇觀化、浮誇的展覽方式。

我不是那種強調要摒棄科技魔爪強調回返自然的盧德主義者(Luddite),我也不喜歡單純擁抱鄉愁感的創作,因為人無法外在於技術,自然早就被技術給滲入與重構,拉圖與哈洛威等人也致力於瓦解「人造/自然」的二元對立邏輯。我也醉心於推測、科幻或者研究基礎的作品,好的推測作品也打開對於現實的另類想像。

《你我不住在同一星球上》結合藝術與科學的辯證讓人覺得相對帶感,實地星球中很多作品都是用過程體驗帶動聯動感覺(《悲傷菇農》菌絲大型暗室聲頻、劉窗散文電影的聲調運用),此外皮耶.雨格(Pierre Huyghe)的創作也精彩地把觀眾排除在外,環境與技術跟生物自成一套生態網路,讓觀者感到不可置信地震撼與不安。

然而,當代館的《蓋婭》卻在操作上如此貧乏,如此視覺奇觀想「告訴觀眾結論」(新科技很酷吧!科技可以介入人體改造生命!科幻炫吧!科幻跟神話有關唷!),然而卻缺乏「讓觀眾探索的過程」,以及「後設的批判性」。

科技藝術的法西斯陰影

當「科技美學化」時,也成為一定程度的法西斯(註)班雅明(Walter Benjamin)在〈機械複製時代的藝術作品〉文末論及,法西斯政權的重要特徵是「政治的美學化」,透過大量生產的技術和宣傳來製造政治情感,讓人民在其中得到自我認同和滿足。

他並指出政治美學化的終極表現就是歌頌「戰爭美學」,因為這種美學實踐已經脫離了人的所有價值,異化到可以毀滅美感經驗的主體——人自身。

作者在此將政治置換為「科技」,表達對科技無反思的歌頌也將形同法西斯政治對人本價值的傷害。

當代館的《蓋婭》不是如拉圖所說「使尺度開始亂掉」以拉圖在

〈應對星球戰爭〉一文中的說法,在實地星球,「好像萬事萬物都不在正確的尺度上了」,參與在複雜的自我調節、互相修改中。

在靈訊之中離地的蓋婭,如何重新著陸?

蓋婭作為當代館20週年最後一檔展覽,有很多論壇與專欄的籌備,也跟許多科學人對話,然而過於美學奇觀的展示結果卻讓人感到可惜。當蓋婭媽媽的未知面紗被現代性的進步技術摘下,成為人類男性單方面想像的「幻我與它境」,也成為失去血肉的身體,她變成外在於我們的「客體」,一種可供操弄、控制、預測、改造成更酷炫技術的「大地資源」。

最後,我想用《蓋婭的靈訊:迎接全新的療癒與轉化》這本New Age代表作呼應一下當代館想強調科學與神話結合的蓋婭。幻我、它境更接近靈訊與神秘學,試圖將科學透過藝術結合神秘主義與神話,然而卻大量失去「著陸」在前述新氣候體制的論述下,拉圖於2017年再出版一本小書

《著陸何處?》,討論當貧富差距、難民衝擊、民粹極端化與氣候危機等當下世界最棘手的問題,顯現出既有政治的無力,人們該如何看待新的政治行動。

亦即,如果認清依照目前的生產消費模式,「一個地球」遠遠不夠用的事實,那麼搭上這「全球化班機」而無法回頭的人們,到底要如何降落「著陸」,重新回到賴以維生的土地上?

【歡迎影像專題投稿及提案】

請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。