為了這90秒,從香港到瑞士日內瓦,需要坐大約19小時的飛機,中間經停蘇黎世。那是42歲的何韻詩第一次來到日內瓦,第一次拜訪聯合國。何韻詩曾去過香港的立法會,作為LGBT代表發言。對比那一次經歷,她覺得香港會場的氣氛更加緊張,相比起來,聯合國的整個建築和氛圍更敞亮,沒那麼有壓迫感。

聯合國人權理事會的會議中,每年會有兩至三次這樣的環節,在各個國家的代表就本國人權情況發言之後,會留一點時間給各個NGO發言,陳述不同議題,這一次其中一個有發言機會的NGO是「聯合國觀察」(UN Watch)。NGO發言的時間非常有限。

「其實每一個NGO都只有90秒,他們自己也在關注很多議題,」何韻詩說。

「他們把他們的那90秒都給了我。」

「聯合國觀察」是從今年(2019)的另一個論壇「奧斯陸自由論壇」(Oslo Freedom Forum)上,知道何韻詩這個人的。奧斯陸論壇是由美國人權基金會創辦,在挪威舉辦的人權論壇,參與者包括全球的政治家、良心犯、民主活動人士等。今年5月27日,何韻詩在這個論壇上發表了12分鐘的演講。那時候,她演講的主題還是5年前的雨傘運動,結合著大屏幕上5年前的照片,她講了雨傘運動的緣起、發展、收場,以及自己參與這場政治運動、失去中國市場後重新獲得的生命感受。

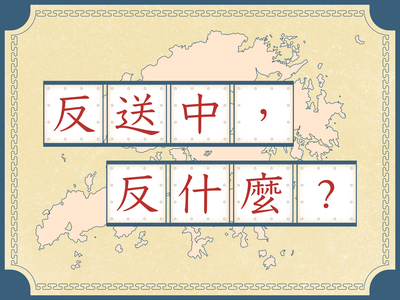

就在何韻詩從挪威回香港後不到半個月,因為反對港府《逃犯條例》修訂的草案,一場更大的運動爆發了。

6月9日,香港100萬人上街遊行,反對修例;6月12日,數萬人包圍立法會,阻止草案的二讀;6月16日,200萬人參加遊行,除了要求撤回條例之外,還增加了追究警方此前濫權等議題。就在這一片喧囂中,何韻詩接到了「聯合國觀察」的邀請。

她有半個月的時間去準備這90秒。

第一重準備,是要理解這個發言到底是什麼。「我要去理解這個聯合國的顧問到底是什麼角色,我去之後是在跟什麼人對話?他們能做什麼?」何韻詩理解,她那90秒,是要講給與會的國際的代表聽。「每個環節都有一個主題,而我發言的這個環節主題正是在講民主和人權,講的是,在座的國家都要遵守《維也納宣言和行動綱領》(1933年世界人權大會上180多個與會國家簽訂的協議),如果它做不到,那它就違背了它在那個位置應該履行的責任。」

理解了發言的性質之後,何韻詩開始寫演講稿,期間也請教了一些朋友。講稿經過一次重大的改動。「我寫的第一稿是比較平鋪直述一些,講我們現在發生的事,外交辭令色彩更重。但後來就覺得,既然只有90秒,應該要高調、更進取、更強勢一些。」

她也參考了前人經驗,去看了一些NGO代表在聯合國發言的片段,包括八九民運後旅美的中國博士楊建利去年在聯合國上的發言,他在90秒內被中國政府的代表打斷了3次。

然後就是不停地練習。

「我是一個很容易看不過眼、很想要改變一些東西的人,」何韻詩說。

在此前的各種採訪中,她經常被人問及,為什麼會有這樣一個「轉變」。大眾對於何韻詩在社會政治議題上表達意見、乃至付諸行動的印象,大多是在2014年開始形成的。雨傘運動期間,37歲的何韻詩是演藝圈為數不多幾個公開支持學生的人士之一,她甚至走在街頭,乃至在雨傘清場時被拘捕;如果追溯到更早一些,也不過是再早兩年,何韻詩公開自己的性取向,成為香港第一個出櫃的女歌手,那年她也已經35歲。

然而其實從很年輕的時候,她已經生活在對規則的反抗中了。「不過以前是更個人一點,在一個音樂的空間中。」

「我從入行開始,還不是一個很『政治』的環境時,就已經進入了『木人巷』,一直被人『毆打』。」何韻詩用了一個武俠小說的比喻,那是傳說中少林寺的一條山洞走廊,試煉者要闖關,必須走完木人巷,抗住108名武僧的毆打。如果翻查接近20年前的娛樂報導,就會發現從那時起,何韻詩就自嘲是一個「難湊」(很難伺候)的歌手。在公司安排上,她不怎麼聽話;音樂創作上,在香港流行歌曲行業最發達的時代,她不滿足於商業流水線的產品,要把自己的想法表達在歌曲裡面。

「我最記得的是,以前曾經在一家公司,整間公司的高層換了。在本來的團隊裡,我有很大的自由度,可以做自己的事情。換來了新的人之後,那位老闆把我抓進房間聊天,第一句劈頭蓋臉就是:『你也玩夠了吧?』接下來說了些話,大意是之後該聽我們的話了。」

「我當時就:『哈?』」何韻詩模仿她自己當時的反應,張大了嘴,愕然地從鼻子裡哼笑了一聲。「不會囉。一定不會囉,」她重音強調了一下「一定」,接著說,「因此我就選擇了『公民抗命』,哈哈,歌手抗命。然後就⋯⋯俗稱,被雪藏了(被冷凍)。」

「為什麼這個世界、社會,特別是香港,有一個很畸形的思維,就是你要『跟隊形』,要跟規則去走,如果你不跟規則,你就一定不會成功?而這個成功的定義也很狹窄?」她問道。

在木人巷中萬人「毆打」走過來,她把這稱為自己的「優勢」:多年後她終於走到了表達政治立場的一步,在社交平台上引來長年累月的網絡攻擊。而她早就已經基本免疫。

日內瓦時間約下午2點,聯合國人權理事會第41屆會議。何韻詩身穿黑色西裝外套,裡面是一件黑色T恤,印著白色的英文字“we stand as one”,那是她2006年演唱會的主題。

90秒的計時器開始走動,她以極快的語速開始了英文演講。

「我叫何韻詩,來自香港的歌手、運動者。《維也納宣言》是保護人權和民主的,但這些權利如今在香港受到嚴重的攻擊。上個月,有200萬人參與了和平示威,反對一項引渡條例,這項條例將會摧毀使香港免於中國政府干涉的保護牆⋯⋯」

她迅速在開頭講了香港這個月的發生的事情,在約第25秒的時候,中國駐日內瓦代表戴德茂行使臨時動議權,打斷了她。計時器暫停。戴德茂用平緩的語調,表示香港是中國的一部分,而何韻詩將「香港」和「中國」並列提及,請主席敦促她使用正確表述。副主席提醒了何韻詩之後,請她繼續發言。

「自(香港)主權移交後,我們看到自主權逐漸削弱⋯⋯」何韻詩馬上繼續,維持著原來的語速,並把議題擴大到立法會議員被取消資格、書商被綁架的事件,再將發言上升至「香港至今沒有真普選」、指控中方沒有遵守《中英聯合聲明》」、「一國兩制即將消亡」的高度。在約第75秒的時候,戴德茂再次打斷她的發言,批評她攻擊一國兩制制度。副主席再次提醒她留意中方意見,讓她繼續發言。

在這最後的十幾秒中,何韻詩把語速放慢,一字一頓地問大會:「聯合國會不會就保護香港人權召開緊急會議?由於其對人權的侵犯,聯合國會不會把中國從這個人權理事會中除名?謝謝。」

回想起來,何韻詩覺得她真正緊張的點其實是時間限制,「真的只有90秒,過一秒它就會關我的麥克風。」她覺得,最後兩個提問很重要。

至於被打斷這件事,她先前看過楊建利的演說,對中方代表會打斷她,其實早有預料:「我甚至是有點故意早些提及中國大陸⋯⋯我有一點(小心思):他們會不會打斷我?」她笑說,她覺得如果她被打斷了,就正能顯示中方「沒人權、不讓人說話」:「我只有90秒,為什麼你還不讓我說話,要馬上駁斥?那個駁斥是合理的嗎,還是你純粹想顯示你的強權?」

「他們的打斷是出於恐懼。如果你光明磊落,你是不會怕別人說的⋯⋯這就等於他們為什麼現在在香港、大陸、在台灣有那麼多小動作一樣,正是因為他們不能讓你知道。」

在何韻詩發言的第二天,中國外交部在記者會上對此予以強烈譴責,駁斥她提出的除名要求是癡心妄想和不自量力。

故意試探被中方代表打斷,聽起來有種挑戰的意味。我問何韻詩,你覺得自己是不是一個看到認為不公平的事就會有所反彈的人?她說,我現在是的。

「其實我也想過,為什麼我會搞成這樣?哈哈哈哈。」何韻詩也曾經思考溯源過自己性格中的「逆反」從何而來。她猜測,大概是因為自己從小就常常是群體中的少數。

「每一次我有這些決定,都是有些事情逼到身邊,由不得你不去發聲。」

1988年,11歲的何韻詩隨父母全家移民加拿大,在那裡生活了8年,「首先變成種族上的少數。」再長大一點,她發現自己喜歡同性。在還沒有網路供她隱去身分抱團取暖的1990年代,何韻詩一度處於徬惶之中。

「自己喜歡的人,是自己的最好的朋友,又不能跟別人講⋯⋯那是一個很弱勢的狀態。」再後來回到香港的圈子裡,她依然覺得自己是個異族。她說,所以她會很明白那些覺得自己不被社會接納的年輕人的感受,「很能理解作為弱勢的心態,和那種徬徨。」

但她又自認比較幸運,因為小時候家人朋友都給了她很多支持,所以讓她「世界觀比起很多人相對積極」。加拿大的蒙特婁,亞洲移民非常少,她學校中的亞洲同學寥寥可數,但所幸那是一個族裔共融的地方,那8年她幾乎沒有遭遇過欺凌;她年少的第一次出櫃,是對著一個非常好的朋友,她稱之為「契哥」(乾哥哥):「他是一個基督徒,但他對我非常支持。」包括她後來對家人出櫃,也得到了他們的極大支持。

何韻詩說,生活中遇到的支持,「讓我覺得世界有希望。所以後來到我有這個能力和空間,可以做一些幫人的事情的時候,我就會很想去做這件事,我想把我收到的東西還給別人。」

既有屬於少數群體的掙扎、又有來自家人朋友的保護,共同組成了何韻詩的人生觀,決定了她後來的許多選擇。她說,後來就會知道,原來這個世界是這樣的:你如果不去為自己爭取、發聲,那些不公義就會從各種階層、各種渠道滲進來。「所以到雨傘運動,或者說更早一點我出櫃,其實都是因為我發現,如果你不走出來、選擇沉默,首先它不會改變,其次狀況愈來愈差,這些強權、社會的傾側,只會愈來愈嚴重。」

在挪威的那次演說上,她說,當時作為一個歌手,獲得了大量榮譽和粉絲之後,她依然覺得自己缺了什麼;直到雨傘運動,站在眾志成城的人群中那一刻,她才第一次對香港有了歸屬感。

7月10日晚間7點,何韻詩在Facebook簡單地發布了9個字:「各位我已歸隊,莫擔心。」帖文的定位設在香港。

她在聯合國上發言的片段,被各家不同YouTube帳號平台發佈,累積點擊量超過百萬。大量的採訪隨之而來。

首先被問及的是她的安危。她一下機馬上就要接受本地電台D100的訪問,她對電台主持說,在前往聯合國發言後,有很多歌迷、網友擔心她的安全。她表示自己出入會小心,但強調「應該是OK的」。「自己出海關的時候,也有一刻在想會不會被截住?」何韻詩說道。但她相信「他們應該沒那麼蠢」,「如果他們這一刻有什麼舉動,就恰好證明了我說的話。」

就她在發言提到的召開緊急會議、將中國除名兩點要求,也有人關注聯合國什麼時候會對這兩點有所回應。在回來當天,何韻詩對電台主持表示,「很老實地說,可能我說出來(他們)也不會做的。」NGO代表並沒有提出動議的權利,如果真的要在聯合國內考慮召開緊急會議乃至除名中國,還是要依賴與會國家提出。

半個月的準備,在國際上發出聲響,看上去可能其實是無甚大用。但何韻詩不是這麼看。

「為什麼在這麼辛苦的環境,大家還要走出來去做一些看似很徒然的事情?」她說,「你做任何的事情——無論是社會運動,還是這些發言,你要清楚,世界上就是有這麼多你沒法立刻改變的東西。但是不是就因此不做了?當然不是。一個運動者就是要嘗試在有機會的時候去推動一些事情。我覺得和大家上街是一樣的,你知道上街之後,這個政府未必會動,但你去講、去做了動作、去發聲,它的效用不止是你面對那個單位,周邊還有很多人在聽,無論是其他國家、或者其他NGO,或者是透過直播在看的人,包括香港的大眾。」

「從另一個層面上,為什麼那90秒很重要?當時香港人經歷了差不多一個月的抗爭,那一刻也去到了一個小小的瓶頸,有很多人覺得很氣餒,絕望,為什麼我們做很多事情政府還是無動於衷?對我來說,那個發言其中一個很重要的目標,是將一些希望帶給香港人。」

從聯合國回來,何韻詩將中國的現狀放入一個全球的語境中理解。就在何韻詩回港當天,聯合國人權理事會有22個國家發表聯合聲明,批評中國新疆「再教育營」的政策;2天後,聯合國另有37個國家發佈聯署反駁,讚賞中國的新疆政策。

「這明顯是一個世界性的問題,其實很可怕。你沒想到,到了2019年,世界好像倒退了,」何韻詩歷數世界發生的大事:川普當了美國總統,英國脫歐,台灣的選舉出了韓國瑜⋯⋯「我覺得這些國家是很進步的,為什麼他們好像回頭了?怎麼會有人覺得,這樣的候選人(韓國瑜)會對這個地方有幫助⋯⋯」

「但是不是真的是在倒退?」她又想了想,決定引入一個「佛學一點」的說法:「事物起了又會跌,來了又會走。所以我覺得,世界進步到某個點,有些力量會推回來,但到了某個點之後又會回頭。這也是為什麼我會在很差的時候還抱有希望。」

我會一直留在香港,她說。

何韻詩覺得以前自己是一個衝動、會被情緒牽著走的人。從2012到2013年開始,何韻詩開始接觸佛學、靈修方面的內容。一開始是學習如何打坐,練氣功,感受自己的內在。剛好「修煉」到雨傘運動之前,她覺得自己整個人進入了一個很平和的階段。「然後突然又有一個大浪蓋過來!糟了,(修為)不夠用了,」她笑說。這3、4年開始,她漸漸閱讀一些佛學、靈修方面的書籍,學習當中的處世哲學。

這影響了她看世界的方式,也讓她感覺到自己的性格有所改變。

她回憶起自己30歲時的一件小事:從2008年她開始轉型,嘗試在專輯中討論更多社會問題,又製作紀錄片呼籲關注弱勢社群,這種嘗試在當時是一個很新的體驗,「那時處在一個總覺得大家都不明白我的狀態中。」

就在這個背景下,她在次年10月舉辦了個人演唱會,壓力很大。在那個演唱會的最後一場,台上的她和後台監製溝通出了問題,導致演出超時。下台之後,公司負責人很生氣地指責她,她倍感委屈,大吵一架。這次爭吵引爆了她的情緒炸彈。

「種種的事情堆在一起,在那一刻引爆了情緒,我覺得為什麼你們,為什麼這個世界這麼荒謬?為什麼我做的事情很重要,大家卻不明白?就進入了一個自憐的狀態。」她的歌迷大概記得,那年她陷入事業低谷,差點決定要退出歌壇,導火線竟是耳機裡的一次溝通誤會。「如果現在面對一樣的狀況,可能當下也會生氣,但更懂得去轉化、去消化、去嘗試站在對方的角度理解這件事了。」

「年輕一點的時候,總想證明自己是對的,很心急想別人認同你,如果別人講些你不認同的話,就很想去蓋過別人的聲音。我想現在的分別是,會懂得去容許別人有他的空間,你自己最要緊的是『定』,放準自己的位置。」

在反修例運動沸沸揚揚的這一個多月,何韻詩的生活節奏被打得很亂,「有時晚上突然又出事,要看直播,有時半夜4點特首又出來開記者會⋯⋯」但她每天盡量堅持早晚念《金剛經》,堅持打坐,少則10分鐘,多則半小時。「對我來說這很重要,是將整個人重啟的步驟。就像你手機用太久,它過熱、過載了,你要把它關機重啟。」

你要放下所有手機、電子的東西,去「觀」自己的呼吸,她說。

6月底,香港出現多宗涉及反修例的自殺個案,消息傳出的當天深夜,何韻詩做了一個約半小時的Facebook直播。「覺得氣餒?覺得很累?深夜聊聊天。」她對觀眾說,當抗爭成為日常的一部分時,要學會如何把它融入進日常生活中去,叮囑也是些平常的東西,要懂得休息,吃得健康點,多吃蔬菜,多喝水,不要抗爭起來就只知道吃快餐。

「哈哈哈,一說出來,都是些很低能,一些『需不需要你來講啊』的東西,」她笑說,「但我們真的會忘記。很多無形的添加劑,無論是食物上還是資訊上的添加劑,會使人沒了最原本的能力。⋯⋯我們要用一些很細微的方法,幫助自己有一個強壯些的身心,去面對現在這個瘋狂的世界。」

聊天時是正午,她當天白天有6個採訪,然後要馬不停蹄地前往香港書展的活動。說話間,助理在她面前放上了一杯咖啡和買來的墨西哥捲餅快餐。

在今年初,何韻詩原本想著,終於有時間和精力來做點音樂。如今這話成了一句玩笑,每當提及的時候她自己都忍不住笑。

但她覺得創作必須要開始了。「我昨天還在想,希望可以這一個多月內重啟音樂的部分。這一刻,我的功課,就是學會怎樣將這部分融入回我現在的生活中。」

在雨傘運動後被中國市場杯葛,何韻詩於2015年離開公司,成為一名獨立唱作人。2016年,法國化妝品牌蘭蔻因為香港分部與何韻詩有所合作,遭到中國市場抵制,此事使得她後來在本地也失去了國際大品牌的贊助。不過她很快找到了生存的新模式。她成立了工作室,發起眾籌去贊助自己的演唱會,在香港十八區落地搞演出,又開始自己簽約一些新的音樂人、出書。去年和今年,她都有自己創作的歌曲推出。

何韻詩最近有一些新的音樂見解,想要融入到接下來的創作中去。其中一個靈感來自她在挪威演講後的表演。她當時抱著一把吉他,自彈自唱了一首歌,在台上隨著節奏晃頭,扭動。

「老實說,我在上面唱的時候,有點聲虛,心裡沒底。因為覺得又沒有樂隊伴奏,還是廣東話,他們又不認識這首歌⋯⋯」何韻詩說。但現場聽眾的反應,和結束後聊天得到的反饋,讓她發現音樂的力量還是可以穿越地域或語言:「只要你能散發訊息,他們就能接收到。這是他們重新提醒我的東西。」

那是她在2018年創作的新歌,一首關於挪威的歌曲,名為〈極夜後〉。

再多數天 風吹撲面 再等數天 漆黑之中 找到了輪廓 失散後 總會再遇上 那一線光 即將散落 寸土尺方 風中依稀 聽到了號角 這片地 終再看到 那艷陽高飛

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。